CCL17

CCL17| CCL17 | |||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| 식별자 | |||||||||||||||||||||||||

| 별칭 | CCL17, A-152E5.3, ABCD-2, SCY17, TARC, C-C 모티브 케모카인 리간드 17 | ||||||||||||||||||||||||

| 외부 ID | OMIM: 601520 MGI: 1329039 호몰로진: 2246 GeneCard: CCL17 | ||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| 직교체 | |||||||||||||||||||||||||

| 종 | 인간 | 마우스 | |||||||||||||||||||||||

| 엔트레스 | |||||||||||||||||||||||||

| 앙상블 | |||||||||||||||||||||||||

| 유니프로트 |

| ||||||||||||||||||||||||

| RefSeq(mRNA) | |||||||||||||||||||||||||

| RefSeq(단백질) |

| ||||||||||||||||||||||||

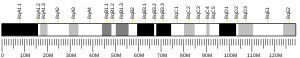

| 위치(UCSC) | Cr 16: 57.4 – 57.42Mb | Chr 8: 95.54 – 95.54Mb | |||||||||||||||||||||||

| PubMed 검색 | [3] | [4] | |||||||||||||||||||||||

| 위키다타 | |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

CCL17은 흉선에서 생성되는 강력한 케모킨이며, 덴드리트 세포, 대식세포, 단세포와 같은 항원발현 세포에 의해 생성된다.[5]CCL17은 암에서 복잡한 역할을 한다.그것은 일부 암이 면역 반응을 피할 수 있도록 T-규제 세포를 끌어들인다.[6]그러나 흑색종과 같은 다른 암의 경우 CCL17의 증가는 개선된 결과와 관련이 있다.[6]CCL17은 자가면역 및 알레르기 질환과도 연관되어 있다.[7]

분류

CCL17(CC chemokine ligand 17)은 1996년 처음 격리되었을 때 처음에는 TARC(tymus- and activation-regulated chemokine)로 명명되었다.[7]이후 모든 사이토카인에 대한 명명 규칙이 이름을 표준화하도록 업데이트됨에 따라 CCL17로 이름이 변경되었다.[7]

함수

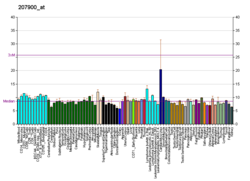

사이토카인은 CCL17과 마찬가지로 세포가 서로 의사소통하고 세포의 움직임을 자극하도록 돕는다.케모카인은 백혈구를 염증이나 질병의 부위로 유인하는 사이토카인의 일종이다.CCL17은 물론 파트너 케모카인 CCL22도 T헬퍼 세포에서 화학적 축을 유도한다.[5][8][9]이들은 2형 도우미 T세포에 발현된 케모카인[5][8][9] 수용체 CCR4와 피부 림프구 피부 국소화 T세포, 규제 T세포에 결합해 이를 수행한다.[10]CCR4는 성체 T세포 백혈병/림프종과 피부 T세포 림프종과 관련된 T세포에 의해서도 표현되어 있어, 그 리간드(명칭 CCL17)가 아래와 같이 새로운 치료법의 매력적인 대상이 되고 있다.CCL17은 흉선을 제외하고 체내에 저장되지 않는 몇 안 되는 화학 물질 중 하나이다. 이러한 화학 물질은 덴드리트 세포, 대식세포, 단세포에 의해 필요할 때 만들어진다.[5]CCL17은 흉선에 구성적으로 표현되지만, 일시적으로 피토헤마글루틴 자극 말초혈액 단핵세포에서만 표현된다.[8]CCL17은 대장, 소장, 폐와 같은 다른 조직에서도 검출될 수 있다.[7]Granulocyte-macropage coly-stimulation factor(GM-CSF)는 단세포와 대식세포에서 CCL17 생산을 상향 조정한다.[11]덴드리트 셀은 IL-4 또는 TSLP로 자극하면 CCL17을 대량으로 생성한다.[12][11]

CCL17은 친화력이 높은 T세포와 상호작용한 최초의 CC 케모카인이다.[7]CCL17은 또한 단세포와 상호작용을 하지만 친화력은 낮은 것으로 밝혀졌다.그것은 과립세포와 상호작용하지 않는다.[7]그것은 둘 다 CCR4를 표현할 수 있기 때문에 T-헬퍼 세포와 T-규제 세포에 강력한 화학 물질 역할을 한다.[7][6]

암

이 항암제는 인체의 암에 대한 반응에 매우 중요하다.그것은 때때로 암이 더 빨리 침범하도록 허락하지만, 그것은 더 자주 인체가 암과 싸우도록 돕는다.[6]유방암과 같이 종양을 형성하는 일부 암은 그 지역으로 T 규제 세포를 끌어들이는 CCL17을 생성하여 암의 침입 능력을 향상시킨다.[6]반면 CCL17은 종양 침투 임파구 종양도 활성화한다.[6]많은 암의 경우, 그 지역의 CCL17이 많을수록 암 생존이나 회복에 대한 예후가 좋다.[6]

염증

많은 사이토카인과 마찬가지로 CCL17도 염증성이 있어 암을 공격하는 데 크게 도움이 되는 역할을 하지만 알레르기성 피부질환을 비롯한 염증성 질환을 유발할 수 있다.그것의 염증 효과 때문에, 대부분의 의학 연구는 CCL17을 완화시키는 방법에 관한 것이다.단클론 항체로 CCL17을 중화시키면 염증성 관절염과 골관절염이 완화되는 것으로 나타났다.[11]국소 스테로이드는 CCL17의 수준을 정상화하는 데 효과적인 도구인 것으로 밝혀졌다.[13]

자가면역성

CCL17은 림프구(특히 eosinophils)가 피부에 위치한 병원균에 대한 반응을 목표로 하는 데 도움을 주는 것으로 알려져 있다.[14]이는 종종 타입 2 T 도우미 세포에서 CCL17-CCR4 상호작용을 통해 발생하며, 이 상호작용은 다양한 인터루킨을 분비한다.CCL17과 eosinophils 사이의 직접적인 상호작용은 관찰되었지만 잘 정의되지 않았다.[14]그러나 과압된 CCL17은 아토피성 피부염(에크제마)과 다발성 경화증 등과 연관되어 있으며, 그 중에서도 자가면역질환이 있다.[13][15]알레르기와 아토피 피부염을 앓고 있는 아동은 알레르기 없는 아동에 비해 CCL17의 분량이 높다는 연구결과가 나왔다.[13]이와 같이 CCL17 규제와 관련된 치료적 접근방식은 몇 가지 사례에서 어느 정도 성공을 거두었다.[16][17]이러한 개입에는 종종 단핵 항체 치료(모가물리주맙 등)를 통해 CCR4를 간섭하는 것이 포함된다.또 다른 선택은 아직 임상적으로 성공하지 못한 CCR4와의 소량 상호작용이다.[14]

아토피 피부염(에케마)

연구자들은 아토피 피부염(AD) 병변의 2형 도우미-T세포가 영향을 받지 않은 Th2세포보다 IL-4와 IL-13을 더 많이 표현한다는 사실을 밝혀냈다.[13]덴드리트틱 세포는 CCL17(CCL18, CCL22뿐만 아니라)을 분비하여 IL-4와 IL-13에 반응한다. 특히 "병변성 피부"에서 그렇다.[18]CCL17은 Th2의 핵심 유인원이기 때문에, 이것은 Th2 채용, IL-4 및 IL-13 신호, CCL17의 덴드리트 세포 분비, 그리고 Th2 세포의 추가 채용의 주기를 만든다.따라서 AD의 심각도는 급성 또는 만성 AD를 가진 소아 및 성인 환자의 혈청 및 중간 액에서 CCL17 및 CCL22의 농도와 상관관계가 있다.[18]Ts2 세포는 임신 중 높은 수준에 존재하기 때문에 탯줄혈액에 CCL17이 쌓이면 Ts2 세포가 더 많이 소환되어 앞에서 언급한 양성 피드백 루프를 일으킬 수 있다.이는 유아(AD가 없는 산모 포함)에서 특히 유아 첫 2년 동안 AD(및 기타 알레르기 질환)가 발생할 가능성이 더 높은 것과 관련이 있다.[13]

성인 환자의 경우 다른 신호(IL-22 등)는 CCL17 수준 외에 AD의 심각도 및 만성도와 상관관계가 있는 것으로 나타났지만, 이들 다른 신호와 CCL17 사이의 인과관계는 아직 모두 알려져 있지 않다.TSLP와 같은 다른 신호 구성요소는 다른 병변 표피세포에 의해 유도되며 CCL17 생산을 직접 상향 조정한다.[18]

임상적으로, CCL17은 치료의 효과뿐만 아니라 AD의 심각성에 대한 유용한 바이오마커로서 최근 가능성을 보여주고 있다.[19][20]역사적으로 의사는 병변 진행에 대한 시각적, 정성적 평가를 주로 사용해 왔지만, AD를 정량화하기 위해 CCL17을 사용하면 치료 중 진행률(또는 회귀)에 대한 보다 정확하고 정확한 기록을 할 수 있었다.이와 함께 AD에 대한 제안된 치료법에는 CCL17의 국소적 규제가 포함된다.특히 장기간 AD가 심각한 식품 알레르기와 연관되어 있는 유아 AD의 경우 조기 정량화와 치료가 특히 중요하다.이 치료는 Th2 세포의 모집과 그에 따른 병변 발달을 억제하는 CCL17-CCR4 결합의 작은 분자 억제 형태를 취할 수 있다.[15]

다중 경화증(및 EAE)

다발성 경화증(MS) (및 동물 모델 EAE)은 뇌척수액에서 CCL17의 발현과 조절의 변화에 의해 부분적으로 특징지어지는 자가면역질환이다.[15][21]CCL17과 CCL22 유전자의 특정 SNP가 개인에게 MS의 위험을 높일 수 있다는 것을 암시하는 증거도 있다.[15]

타입 2 도우미 T(Th2) 세포는 CCL17-CCR4 상호작용을 통해 피부에 국부화되기 때문에 AD의 핵심 성분인 반면, 메모리 Th17 세포는 MS의 인간과 머린 모델 모두에서 CCR4의 높은 수준을 표현하고 있어 연구와 치료의 대상이 될 가능성이 높다.[15]

MS(나탈리주맙 또는 메틸프레드니솔론 등)의 치료는 다른 1차 기능 외에 전체 화학요인 수준(CCL17 자체 또는 CCL17 생산을 유도하는 것으로 알려진 요인 포함)을 낮추는 것으로 보인다.그러나 이러한 발견은 CCR4 상향 및 하향 조정 결과에 의해 복잡하며, CCL17 국산화 경로에 역행하는 것처럼 보이기도 한다.[15]따라서 CCL17 결핍 마우스와의 실험 탐색은 EAE에 대한 CCR4 규제를 측정하는 실험과는 다른 정보를 직관적으로 제공했다.

기타 장애

다른 몇몇 장애들도 높은 수준의 CCL17과 상관관계가 있거나 CCL17을 사용하여 Ts2 세포의 국소화를 위해 사용한다.[14]CCL17은 염증제 또는 증상의 역할을 할 수 있으며, 어느 경우든 표현이나 리간드 결합을 방해하거나 조작하면 치료 대상이 된다.그리고 치료 잠재력과 상관없이 질병의 바이오마커로 사용할 수 있다.

- 어시노필리아와 전신 증상(DRES)을 동반한 약물 발진

- 황소 펨피고이드(BP)

- 노인성 홍반

- 어시노필릭 후설낭염

- 만성 자발적 두드러기(하이브)

- 황반구체외반체마

- 스티븐스존슨 증후군/독성 표피 네크로리시스

- 어시노필리아를 동반한 에피소디안뇨증

- 알레르기천식

- 비강 용종을 동반한 알레르기 비염/만성 코뿔소염(CRSWNP)

- 다낭염에 의한 어시노필성 과립증(Churg-Strauss 증후군)

- 급성·만성 어소성 폐렴

- 균류균류(MF)

- 세자리 증후군(SS)

- 림프구변형 HES

- 급성전파뇌염(ADEM)[21]

- 신경근막염 옵티카(NMO) (데빅병)[21][22]

염색체 위치

인간에서 CCL17의 유전자는 CCL22와 CX3CL1을 포함한 다른 화학 물질과 함께 16번 염색체에 위치한다.[23][24]

참조

- ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리스 89: ENSG00000102970 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리스 89: ENSMUSG000031780 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ a b c d Lacy P (2017). "Eosinophil Cytokines in Allergy". Cytokine Effector Functions in Tissues. Elsevier. pp. 173–218. doi:10.1016/b978-0-12-804214-4.00011-7. ISBN 978-0-12-804214-4.

- ^ a b c d e f g Korbecki J, Kojder K, Simińska D, Bohatyrewicz R, Gutowska I, Chlubek D, Baranowska-Bosiacka I (November 2020). "CC Chemokines in a Tumor: A Review of Pro-Cancer and Anti-Cancer Properties of the Ligands of Receptors CCR1, CCR2, CCR3, and CCR4". International Journal of Molecular Sciences. 21 (21): 8412. doi:10.3390/ijms21218412. PMC 7665155. PMID 33182504.

- ^ a b c d e f g Ness TL, Hogaboam CM, Kunkel SL (2006). "Chemokins, CC TARC (CCL17)". Encyclopedia of Respiratory Medicine. Elsevier. pp. 380–385. doi:10.1016/b0-12-370879-6/00465-8. ISBN 978-0-12-370879-3.

- ^ a b c Imai T, Yoshida T, Baba M, Nishimura M, Kakizaki M, Yoshie O (August 1996). "Molecular cloning of a novel T cell-directed CC chemokine expressed in thymus by signal sequence trap using Epstein-Barr virus vector". The Journal of Biological Chemistry. 271 (35): 21514–21521. doi:10.1074/jbc.271.35.21514. PMID 8702936.

- ^ a b Imai T, Baba M, Nishimura M, Kakizaki M, Takagi S, Yoshie O (June 1997). "The T cell-directed CC chemokine TARC is a highly specific biological ligand for CC chemokine receptor 4". The Journal of Biological Chemistry. 272 (23): 15036–15042. doi:10.1074/jbc.272.23.15036. PMID 9169480.

- ^ Yoshie O, Matsushima K (January 2015). "CCR4 and its ligands: from bench to bedside". International Immunology. 27 (1): 11–20. doi:10.1093/intimm/dxu079. PMID 25087232.

- ^ a b c Lee KM, Achuthan AA, Hamilton JA (October 2020). "GM-CSF: A Promising Target in Inflammation and Autoimmunity". ImmunoTargets and Therapy. 9: 225–240. doi:10.2147/itt.s262566. PMC 7605919. PMID 33150139.

- ^ Dembic Z (2015). "Cytokines Important for Growth and/or Development of Cells of the Immune System". The Cytokines of the Immune System. Elsevier. pp. 263–281. ISBN 978-0-12-419998-9.

- ^ a b c d e Furue M (2018-07-25). "T helper type 2 signatures in atopic dermatitis". Journal of Cutaneous Immunology and Allergy. 1 (3): 93–99. doi:10.1002/cia2.12023.

- ^ a b c d Catherine J, Roufosse F (June 2021). "What does elevated TARC/CCL17 expression tell us about eosinophilic disorders?". Seminars in Immunopathology. 43 (3): 439–458. doi:10.1007/s00281-021-00857-w. PMC 8132044. PMID 34009399.

- ^ a b c d e f Scheu S, Ali S, Ruland C, Arolt V, Alferink J (November 2017). "The C-C Chemokines CCL17 and CCL22 and Their Receptor CCR4 in CNS Autoimmunity". International Journal of Molecular Sciences. 18 (11): 2306. doi:10.3390/ijms18112306. PMID 29099057.

- ^ Kataoka Y (March 2014). "Thymus and activation-regulated chemokine as a clinical biomarker in atopic dermatitis". The Journal of Dermatology. 41 (3): 221–229. doi:10.1111/1346-8138.12440. PMID 24628072.

- ^ Renert-Yuval Y, Thyssen JP, Bissonnette R, Bieber T, Kabashima K, Hijnen D, Guttman-Yassky E (April 2021). "Biomarkers in atopic dermatitis-a review on behalf of the International Eczema Council". The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 147 (4): 1174–1190.e1. doi:10.1016/j.jaci.2021.01.013. PMID 33516871.

- ^ a b c Furue M, Ulzii D, Vu YH, Tsuji G, Kido-Nakahara M, Nakahara T (June 2019). "Pathogenesis of Atopic Dermatitis: Current Paradigm". Iranian Journal of Immunology. 16 (2): 97–107. doi:10.22034/iji.2019.80253. PMID 31182684.

- ^ Kataoka Y (March 2014). "Thymus and activation-regulated chemokine as a clinical biomarker in atopic dermatitis". The Journal of Dermatology. 41 (3): 221–229. doi:10.1111/1346-8138.12440. PMID 24628072.

- ^ Renert-Yuval Y, Thyssen JP, Bissonnette R, Bieber T, Kabashima K, Hijnen D, Guttman-Yassky E (April 2021). "Biomarkers in atopic dermatitis-a review on behalf of the International Eczema Council". The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 147 (4): 1174–1190.e1. doi:10.1016/j.jaci.2021.01.013. PMID 33516871.

- ^ a b c Kothur K, Wienholt L, Brilot F, Dale RC (January 2016). "CSF cytokines/chemokines as biomarkers in neuroinflammatory CNS disorders: A systematic review". Cytokine. 77: 227–237. doi:10.1016/j.cyto.2015.10.001. PMID 26463515.

- ^ Chang KH, Ro LS, Lyu RK, Chen CM (February 2015). "Biomarkers for neuromyelitis optica". Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry. 440: 64–71. doi:10.1016/j.cca.2014.11.004. PMID 25444748.

- ^ Nomiyama H, Imai T, Kusuda J, Miura R, Callen DF, Yoshie O (February 1997). "Assignment of the human CC chemokine gene TARC (SCYA17) to chromosome 16q13". Genomics. 40 (1): 211–213. doi:10.1006/geno.1996.4552. PMID 9070951.

- ^ Nomiyama H, Imai T, Kusuda J, Miura R, Callen DF, Yoshie O (1998). "Human chemokines fractalkine (SCYD1), MDC (SCYA22) and TARC (SCYA17) are clustered on chromosome 16q13". Cytogenetics and Cell Genetics. 81 (1): 10–11. doi:10.1159/000015000. PMID 9691168. S2CID 46851784.

추가 읽기

- Saeki H, Tamaki K (August 2006). "Thymus and activation regulated chemokine (TARC)/CCL17 and skin diseases". Journal of Dermatological Science. 43 (2): 75–84. doi:10.1016/j.jdermsci.2006.06.002. PMID 16859899.

- Imai T, Yoshida T, Baba M, Nishimura M, Kakizaki M, Yoshie O (August 1996). "Molecular cloning of a novel T cell-directed CC chemokine expressed in thymus by signal sequence trap using Epstein-Barr virus vector". The Journal of Biological Chemistry. 271 (35): 21514–21521. doi:10.1074/jbc.271.35.21514. PMID 8702936.

- Nomiyama H, Imai T, Kusuda J, Miura R, Callen DF, Yoshie O (February 1997). "Assignment of the human CC chemokine gene TARC (SCYA17) to chromosome 16q13". Genomics. 40 (1): 211–213. doi:10.1006/geno.1996.4552. PMID 9070951.

- Imai T, Baba M, Nishimura M, Kakizaki M, Takagi S, Yoshie O (June 1997). "The T cell-directed CC chemokine TARC is a highly specific biological ligand for CC chemokine receptor 4". The Journal of Biological Chemistry. 272 (23): 15036–15042. doi:10.1074/jbc.272.23.15036. PMID 9169480.

- Imai T, Chantry D, Raport CJ, Wood CL, Nishimura M, Godiska R, et al. (January 1998). "Macrophage-derived chemokine is a functional ligand for the CC chemokine receptor 4". The Journal of Biological Chemistry. 273 (3): 1764–1768. doi:10.1074/jbc.273.3.1764. PMID 9430724.

- Bernardini G, Hedrick J, Sozzani S, Luini W, Spinetti G, Weiss M, et al. (February 1998). "Identification of the CC chemokines TARC and macrophage inflammatory protein-1 beta as novel functional ligands for the CCR8 receptor". European Journal of Immunology. 28 (2): 582–588. doi:10.1002/(SICI)1521-4141(199802)28:02<582::AID-IMMU582>3.0.CO;2-A. PMID 9521068.

- Nomiyama H, Imai T, Kusuda J, Miura R, Callen DF, Yoshie O (1998). "Human chemokines fractalkine (SCYD1), MDC (SCYA22) and TARC (SCYA17) are clustered on chromosome 16q13". Cytogenetics and Cell Genetics. 81 (1): 10–11. doi:10.1159/000015000. PMID 9691168. S2CID 46851784.

- Struyf S, Proost P, Sozzani S, Mantovani A, Wuyts A, De Clercq E, et al. (September 1998). "Enhanced anti-HIV-1 activity and altered chemotactic potency of NH2-terminally processed macrophage-derived chemokine (MDC) imply an additional MDC receptor". Journal of Immunology. 161 (6): 2672–2675. PMID 9743322.

- Loftus BJ, Kim UJ, Sneddon VP, Kalush F, Brandon R, Fuhrmann J, et al. (September 1999). "Genome duplications and other features in 12 Mb of DNA sequence from human chromosome 16p and 16q". Genomics. 60 (3): 295–308. doi:10.1006/geno.1999.5927. PMID 10493829.

- Garlisi CG, Xiao H, Tian F, Hedrick JA, Billah MM, Egan RW, Umland SP (October 1999). "The assignment of chemokine-chemokine receptor pairs: TARC and MIP-1 beta are not ligands for human CC-chemokine receptor 8". European Journal of Immunology. 29 (10): 3210–3215. doi:10.1002/(SICI)1521-4141(199910)29:10<3210::AID-IMMU3210>3.0.CO;2-W. PMID 10540332.

- Ghia P, Transidico P, Veiga JP, Schaniel C, Sallusto F, Matsushima K, et al. (August 2001). "Chemoattractants MDC and TARC are secreted by malignant B-cell precursors following CD40 ligation and support the migration of leukemia-specific T cells". Blood. 98 (3): 533–540. doi:10.1182/blood.V98.3.533. PMID 11468146.

- Morita A, Kikuoka S, Horikawa T, Bito T, Yamada H, Kanda M, et al. (August 2002). "Evaluation of human thymus and activation-regulated chemokine concentrations in blood using a new sandwich ELISA based on monoclonal antibodies". Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry. 322 (1–2): 67–75. doi:10.1016/S0009-8981(02)00131-6. PMID 12104083.

- Basu S, Schaefer TM, Ghosh M, Fuller CL, Reinhart TA (May 2002). "Molecular cloning and sequencing of 25 different rhesus macaque chemokine cDNAs reveals evolutionary conservation among C, CC, CXC, AND CX3C families of chemokines". Cytokine. 18 (3): 140–148. doi:10.1006/cyto.2002.0875. PMID 12126650.

- D'Ambrosio D, Albanesi C, Lang R, Girolomoni G, Sinigaglia F, Laudanna C (September 2002). "Quantitative differences in chemokine receptor engagement generate diversity in integrin-dependent lymphocyte adhesion". Journal of Immunology. 169 (5): 2303–2312. doi:10.4049/jimmunol.169.5.2303. PMID 12193695.

- Matsumoto N, Mukae H, Nakamura-Uchiyama F, Ashitani JI, Abe K, Katoh S, et al. (November 2002). "Elevated levels of thymus and activation-regulated chemokine (TARC) in pleural effusion samples from patients infested with Paragonimus westermani". Clinical and Experimental Immunology. 130 (2): 314–318. doi:10.1046/j.1365-2249.2002.01985.x. PMC 1906524. PMID 12390321.

- Zheng X, Nakamura K, Tojo M, Oyama N, Nishibu A, Satoh M, et al. (November 2002). "TGF-beta1-mediated regulation of thymus and activation-regulated chemokine (TARC/CCL17) synthesis and secretion by HaCaT cells co-stimulated with TNF-alpha and IFN-gamma". Journal of Dermatological Science. 30 (2): 154–160. doi:10.1016/S0923-1811(02)00071-3. PMID 12413771.

- Kakinuma T, Nakamura K, Wakugawa M, Yano S, Saeki H, Torii H, et al. (October 2002). "IL-4, but not IL-13, modulates TARC (thymus and activation-regulated chemokine)/CCL17 and IP-10 (interferon-induced protein of 10kDA)/CXCL10 release by TNF-alpha and IFN-gamma in HaCaT cell line". Cytokine. 20 (1): 1–6. doi:10.1006/cyto.2002.1965. PMID 12441140.

- Uchida T, Suto H, Ra C, Ogawa H, Kobata T, Okumura K (December 2002). "Preferential expression of T(h)2-type chemokine and its receptor in atopic dermatitis". International Immunology. 14 (12): 1431–1438. doi:10.1093/intimm/dxf109. PMID 12456591.

- Jones K, Vari F, Keane C, Crooks P, Nourse JP, Seymour LA, et al. (February 2013). "Serum CD163 and TARC as disease response biomarkers in classical Hodgkin lymphoma". Clinical Cancer Research. 19 (3): 731–742. doi:10.1158/1078-0432.CCR-12-2693. PMID 23224400.

외부 링크

- UCSC 게놈 브라우저의 인간 CCL17 유전자 위치 및 CCL17 유전자 세부 정보 페이지.