잔다오

Jiandao이 기사에는 여러 가지 문제가 있습니다. 개선을 도와주시거나 토크 페이지에서 이러한 문제에 대해 논의해 주시기 바랍니다. (이러한 템플릿 메시지를 제거하는 방법 및 시기에 대해 알아보기) |

| 잔다오 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 한자이름 | |||||||||

| 번체 중국어 | 間島 | ||||||||

| 중국어 간체 | 间岛 | ||||||||

| |||||||||

| 한국이름 | |||||||||

| 한글 | 간도 | ||||||||

| 한자 | 間島 | ||||||||

| |||||||||

한국어로 간도 또는 간도( as島, 한국어: 간도)로 알려진 지안다오 또는 첸타오는 조선족 인구가 많은 중국 동북부 지린성 두만강 북안의 역사적인 국경 지역입니다. '자안도'란 말 그대로 '중도'로, 원래는 중국 지린성 룽징시 카이산툰의 추안커우 마을과 북한의 온송현 충성 사이에 있는 두만강의 모래톱을 가리켰습니다. 그 섬은 강을 건너 정착지를 찾는 한반도 출신 이민자들에게 중요한 랜드마크였습니다. 이민자들이 증가하면서 '잔다오'라는 이름으로 뒤덮인 지역이 점차 한국인들의 정착 지역을 반영하는 방향으로 바뀌었습니다.[1]

20세기 초, 팽창하는 일본 제국은 이 지역에 살고 있는 조선족을 그 관할권에 두어야 한다고 주장했습니다. 중국의 북동쪽을 합병하고 중국 본토의 다른 부분을 정복하려는 첫 번째 시도들 중 하나로, 한국의 일본 제국 군대는 1907년에 간다오를 침략했지만, 일본은 1909년에 한국으로 군대를 철수했고 중국의 외교적인 압력 아래, 침략 이전에 존재했던 두만강을 따라 국경을 인정했습니다.[2]

현재의 지린성 옌볜 조선족 자치주는 역사적인 지안다오와 거의 같은 지역에 해당합니다. 현의 크기는 약 42,000 평방 킬로미터이며 약 81만 명의 조선족이 살고 있습니다.[citation needed]

중국에서 연변은 사용되는 이름이고, 간다오는 일본 식민지 지배와 관련이 있기 때문에 사용되지 않습니다. 북한과 남한 모두 이 지역을 중화인민공화국의 일부로 인식하고 있지만, 한국에는 이 지역이 현대 한국의 일부가 되어야 한다는 생각을 지지하는 자유주의적이고 좌파적인 민족주의적 요소들이 있습니다. 이 단체들은 1907년에서 1909년 사이에 간다오에서 일어난 일(일본의 침략과 그 후의 철수)이 일본과 중국 사이의 한국 영토의 불법적인 양도였다고 주장합니다.[note 1][4]

역사

고대 시대 동안 많은 다른 주와 부족들이 이 지역을 지배하는 데 서로 성공했습니다. 여기에는 부여, 고구려, 고구려의 후계국 발해가 포함되었습니다. 고구려는 한국의 삼국 중 하나로 널리 여겨지면서, 한국의 북부와 만주 남부를 지배했던 나라였습니다. 발해는 중국의 당나라와 한국의 통일신라 시대에 이 지역에 존재했던 국가입니다. 중국은 당에 대한 발해의 일시적인 조공관계를 강조하는 반면, 한국은 발해가 고구려의 계승국이자 문화적 확장이었다는 점을 강조합니다.

발해는 926년 거란 요나라에 의해 멸망하고, 936년에 정식으로 병합되었습니다. 9세기에서 10세기 동안 이 지역은 요나라, 진나라, 원나라, 명나라, 청나라에 의해 관리되었습니다.

1712년에 청과 조선의 국경이 공식적으로 획정되었습니다. 몇 년 동안 청 관리들은 만리장성 남쪽의 중국 일부 지역에서 한족 다수 정부가 다시 일어나면 만주족이 원래의 고향으로 후퇴할 수 있다고 믿었기 때문에 사람들이 중국 동북부로 이주하는 것을 허용하지 않았습니다. 조선 관리들은 또한 신하들이 중국 동북부로 이주하는 것을 허락하지 않았습니다. 이러한 정부의 규제는 두만강 북쪽의 땅들을 상대적으로 개발되지 않은 상태로 만들었고, 오랫동안 만주 부족들에 의해 인구가 희박했습니다. 청나라 관리들은 정기적으로 이 지역을 조사했고, 때때로 한국의 침입자들이 억류되어 한국으로 송환되기도 했습니다.[5] 그러나, 19세기 후반까지, 한국 북부의 농민들은 기근과 가난을 피해 중국 동북부로 이주하고 있었습니다. 1894년 일본이 한국을 침략했을 때 더 많은 사람들이 피난민으로 왔습니다.

1901년부터 대한제국은 간다오를 장악할 준비를 했습니다. 1901년, 한국의 장군 이학균, 주한 외교관 샌즈, 그리고 선장 파유르가 간다오를 관찰하기 위해 보내졌습니다.[6] 빅토르 콜린 드 플랑시 프랑스 특사는 한국 정부가 지안도 주민들에게 세금을 부과함으로써 이익을 얻을 것이며, 그곳에 관리들을 파견함으로써 일자리와 영향력을 증대시킬 것이라고 보고했습니다. 그는 또한 이것이 러시아 영토의 손실을 야기할 수 있기 때문에 러시아 공사관이 침략을 반대했다고 보고했습니다.[6] 1901년, 한국은 경찰을 장안도에 배치했고, 이것은 1906년까지 계속되었습니다.[7] 한국 정부는 1903년에 한국 제국 군대에 속하지 않았던 이범윤을 간다오 관찰사로 보내 간다오를 침략했습니다.[8] 이씨는 간다오에 사포대를 세웠는데, 사포대는 의병과 대한제국 군대로 구성된 민병대였습니다. 이 군대는 러일 전쟁 때 일본과 싸웠습니다.[9] 1904년 주한 일본 대사관은 한국 정부에 대해 "진다오를 청나라 영토의 일부로 명시적으로 기록한 문서는 없다"고 보고했습니다.[10]

러일 전쟁 이후, 일본은 한국의 공식적인 병합으로 이어지는 과정을 시작했습니다. 1905년 대한제국은 일본제국의 보호국이 되어 사실상 외교권을 상실하고 1910년 일본제국의 일부가 되었습니다. 20세기 초, 만주로 이주한 한국인들은 일본 통치를 피해 도망친 피난민들로부터, 또는 일본 정부의 토지 개발 장려로부터 꾸준히 증가했습니다. 일부 중국 지방 정부는 한국 이민자들이 노동력과 농업 기술의 원천이었기 때문에 그들을 환영했습니다.

그 사이에 일본은 중국 동북부로 확장되기 시작했습니다. 일본인들이 목표로 삼은 지역 중 하나가 바로 간도(ando島)였습니다. 일본인들은 지린성의 4개 현(옌지, 왕칭, 허룽, 훈춘)의 영토가 지린성에 포함되어 있다고 주장했습니다. 또한 일본인들은 이 지역에 거주하는 조선족들을 제국 일본의 관할 하에 두어야 한다고 주장했습니다.

일본인들은 1907년 4월 처음으로 정보와 자료를 수집하기 위해 간다오에 잠입했습니다. 1907년 8월 7일, 일본군은 간도를 침략하여 간도 문제가 "정착되지 않았다"고 주장했습니다(간도 대학살 참조).

일본은 1909년 간도협약에서 중국 외교부가 13개 항의 반박 성명을 발표한 후 간도에 대한 청의 영토권을 인정했습니다. 일본은 침략군을 두 달 안에 한국으로 철수시키기로 합의했습니다. 이 조약에는 중국 통치하에 있는 조선족의 보호와 권리에 대한 조항도 포함되어 있습니다. 그럼에도 불구하고, 많은 한국인 거주지가 있었고 그 지역은 여전히 일본의 영향을 많이 받았습니다.

그 합의에도 불구하고, 간다오의 한국인들은 중국과 일본 정부 사이에 계속 마찰을 일으켰습니다. 일본은 조선족 모두가 일본 국적이며, 일본의 관할권과 법의 적용을 받는다는 입장을 견지하고, 해당 지역에 대한 순찰과 경찰권을 요구했습니다. 청나라와 그 후의 중국 지방 정부는 그 지역에 대한 영토 주권을 주장했습니다.[11]

1931년 묵덴사변 이후 일본군(관동군)이 만주를 침략했습니다. 1931년에서 1945년 사이에 만주는 일본의 괴뢰 국가인 만주국의 지배하에 있었습니다. 1934년부터 이 지역은 옛 지린성이 빈장, 지린성으로 분리되면서 만주국의 새로운 지안도성을 형성했습니다. 이 시기는 일본 정부가 이 지역을 식민지화하고 발전시키기 위해 한국인 정착을 적극적으로 장려(또는 강요)하면서 한국 이민의 새로운 물결을 일으켰습니다. 일본인들은 또한 이 지역의 저항을 진압하기 위해 움직였습니다. 1931년 9월부터 1935년 3월까지 3년 반 만에 일본군과 경찰이 4520명을 살해했습니다.[12] 1930년대를 전후하여 이 지역의 많은 조선족들이 중국 공산당에 가입하고 참여했습니다.[13]

1938년 12월, 일본 관동군에 의해 지역 내 공산 게릴라들과 싸우기 위해 간도특공대라는 반공부대가 조직되었습니다. 이 대대 규모의 병력의 최고 지휘관은 일본인이었습니다. 역사학자 필립 조웨트는 만주의 일본 점령 동안 간도 특수부대가 "잔인함으로 명성을 얻었고, 그 통치하에 들어온 넓은 지역에 쓰레기를 버렸다고 보고되었습니다"라고 언급했습니다.

1943년 10월 1일에 지안다오주는 둥만 통합주에 편입되었지만 1945년 5월 28일에 폐지되었고 지안다오는 다시 성이 되었습니다.

제2차 세계 대전과 한국의 해방 이후, 이 지역의 많은 한국인 거주자들이 한국으로 돌아왔지만, 상당한 숫자가 만주에 남아있었습니다; 이 사람들의 후손들은 오늘날 중국의 한국 소수 민족의 많은 부분을 형성합니다. 이 지역은 처음에는 중화민국의 새로운 쑹장성의 일부였지만 1949년 공산당의 권력 장악으로 쑹장의 국경이 변경되었고 지안다오는 지린성의 일부가 되었습니다.

이 지역은 현재 지린성의 옌볜 조선족 자치주입니다.

경계청구권

간도에 대한 일부 조선인들의 주장은 원래의 한중 국경 협정에서 모호성으로 인식되는 것에서 비롯됩니다.

강시황제가 이 문제를 협상하려고 여러 차례 시도한 끝에 1712년 조선과 중국 청은 압록강과 두만강에서 양국의 경계를 획정하기로 합의했습니다. 청 대표단은 무케뎅이, 조선 대표단은 박권이 이끌었고, 두 사람은 공동위원회를 열어 양국의 경계를 조사하고 획정했습니다. 백두산 압록강과 두만강의 발원지를 찾기 위해 노력했습니다. 박 선수의 나이 때문에, 그들은 무케뎅 선수의 팀이 단독으로 정상에 오르는 것에 동의했습니다. 무케뎅의 팀은 빠르게 압록호의 출처를 확인했지만 투멘호의 신원 확인은 더 복잡했습니다. 마침내 자리가 정해졌고, 경계 표지석으로 비석이 세워졌습니다. 그 다음 1년 동안 두만강이 지하로 흐르는 지역을 구분하기 위해 울타리가 세워졌습니다.

박권은 조선 조정으로부터 압록강과 두만강 이남의 모든 영토를 유지하라는 지시를 받았는데, 이는 박권이 달성한 목표입니다. 그러나, 일부 한국 관리들은 강 북쪽 지역에 대한 청구권을 상실한 것을 한탄하고 박권이 무케뎅 정상회담에 동행하지 않은 것을 비난했습니다. 그 영유권 주장은 고구려와 발해가 보유한 영토에서 비롯됩니다. 그럼에도 불구하고 국경은 이후 150년 동안 논쟁의 여지가 없었습니다. 국경을 넘는 이동은 금지되었고, 무단 침입자들이 구금되었다가 다시 그들의 나라로 송환된 후 사형에 처했습니다.

1870년대에 청나라 정부는 만주로의 입국을 금지했던 정책을 뒤집고, 러시아의 잠식이 증가하자 한족 정착민들을 이 지역으로 들여보내기 시작했습니다. 간도 주변은 1881년에 개방되어 정착했지만, 중국인 정착민들은 그 지역에 이미 정착해 있는 한국의 농업 공동체들을 빠르게 발견했습니다. 처벌이 내려졌음에도 불구하고, 한국 북부의 극심한 가뭄이 한국 농부들로 하여금 새로운 땅을 찾도록 동기를 부여했다는 것은 명백합니다. 지린총독 밍안의 공식 반응은 조선 정부에 항의하고 조선인들이 청의 신하가 되어 청의 풍습과 복장을 채택하기로 합의하면 체류를 허용하겠다는 것이었습니다. 조선의 반응은 농민들이 청의 신하로 등록하지 말고 연내에 한국으로 돌아가도록 장려하는 것이었습니다.[15]

농민들은 두만강의 이름이 모호하기 때문에 자신들이 이미 한국 땅에 있다고 주장했습니다. 압록강 경계는 별다른 논쟁의 여지가 없지만, 두만강 경계 土門(토문)에 대한 해석은 문제를 야기합니다. 강의 이름 자체는 "만"을 의미하는 Jurchen 단어 tumen에서 유래했습니다. 1712년의 공식적인 경계 협정은 두만강을 음성 표기를 위해 土門(T ǔ멘)이라는 문자를 사용하여 식별했습니다. 그러나 현대의 두만강은 현대 중국어에서는 圖們(투먼)으로, 현대 한국어(두만 두만)와 일본어(とまん 토먼) 모두에서 豆滿로 표기됩니다. 따라서 일부 한국인들은 조약에서 언급된 "두만"이 실제로 쑹화강의 지류라고 주장합니다. 이러한 해석 하에, 간도(한국인들이 정착한 곳)는 한국 영토의 일부가 될 것입니다.[16]

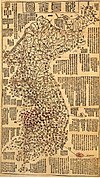

이 혼란은 두 이름이 동일하게 들리고 두 이름 모두 중국어에서 유래하지 않았기 때문에 발생합니다. 두 강은 그 시기의 다음 지도에서 볼 수 있습니다. 한국의 주장은 국경 강을 土門으로 표시한 지도와 현대 국경에서 사용되는 강과 다른 강이라는 주장을 근거로 합니다. 그러나 한국의 주장이 어느 현대의 강에 해당하는지는 불확실합니다. 왜냐하면 쑹화강에는 그런 이름을 가진 현대의 지류가 없기 때문입니다.

이러한 경계에 대한 해석은 점차 조선의 공식 정책으로 발전하게 되었습니다. 농민들의 주장을 검토하고 하천의 출처를 조사하기 위해 임명된 한국 관리 오윤중은 후자의 해석을 채택하고 이 지역은 중국의 소유가 아니라고 선언했습니다. 조선과 청의 관리들은 1885년과 1887년에 이 분쟁을 해결하기 위해 만났지만 별 성과가 없었습니다. 청나라 관리들은 두만강 하구에서 시작해 상류로 이동할 것을 제안했고, 한국 관리들은 비석에서 출발해 강을 따라 아래로 이동할 것을 제안했습니다.[17] 1905년부터 한국은 일본의 영향력과 지배를 받게 되었고 이러한 주장들을 효과적으로 추진할 수 없었습니다.

1945년 한국 해방 후, 일부 한국인들은 한국의 통치에 지안다오가 주어져야 한다고 믿었지만, 남쪽의 미국과 북쪽의 소련 사회주의 공화국 연합에 의한 군사적 통제는 그 영토에 대한 한국의 통일된 주장을 방해했습니다. 한국전쟁의 혼란과 냉전의 지정학적 상황은 한국인들이 간도 문제를 부각시킬 수 있는 기회를 실질적으로 감소시켰습니다. 1962년 북한과 중국은 조선 국경을 압록강과 두문강으로 설정한 중북 국경 조약을 체결하여 간도에 대한 영유권을 실질적으로 규정했습니다. 한국도 이를 한국과 중국의 경계로 인식하고 있습니다.

오늘날, 관련된 정부들(북한, 남한, 중국, 일본) 중 어느 누구도 간도가 한국 땅이라는 주장을 하지 않습니다. 게다가 중국 내 한국 소수민족들 사이에서 불손주의에 대한 열의는 매우 적습니다. 역사적 해석을 둘러싼 논쟁이 간혹 있지만, 이 문제는 어느 당사자의 입장에서도 감정이나 공식적인 관심을 불러일으키는 것은 매우 적으며, 중국과 남북한의 관계는 여전히 우호적입니다.

2004년 한국 정부는 간도 협약이 무효라고 믿는다는 취지의 성명을 발표했습니다. 결과적인 논란과 중국 공안부의 강한 부정적 반응은 성명서의 발행이 "행정상의 오류"라는 설명과 함께 철회로 이어졌습니다.

소수의 한국 활동가들은 통일된 한국 하에서 북한이 서명한 조약들은 무효로 간주될 수 있으며, 이는 통일된 한국이 간도를 위해 적극적으로 퇴보를 추구할 수 있게 한다고 믿고 있습니다. 그러나 현재의 정치적 상황은 이것을 기껏해야 희미한 가능성으로 만들고 있습니다. 또한, 일부 학자들은 고구려와 발해의 역사를 중국 역사에 포함시키려는 중국의 노력이 통일된 한국이 한국의 일부가 되기 전에 간도와 관련하여 발생할 수 있는 영토 분쟁을 분쇄하기 위한 효과적인 선제 조치라고 주장합니다.

이미지들

18세기부터 19세기까지 한국이 만든 다음의 지도들은 중국과 북한 사이의 국경선이 압록강과 두만강을 따라 정렬되어 있음을 보여줍니다.

|  |  |  |  |  |

다만 마지막 지도에는 두만강 북쪽으로 눈에 띄게 돌출된 경계가 표시돼 있어 예외가 있습니다.

|

간도에 대한 일부 한국의 주장은 다른 지도를 기반으로 한 것입니다. 서양 선교사들이 만든 것은 다음과 같습니다. 그러나 첫 번째는 "취안통성"(현재의 중국 랴오닝성)과 카우리(한국)의 지도로 명시적으로 명시되어 있고, 두 번째는 중국 타르타리(라 타르타리 치노이즈)의 지도로 명시되어 있습니다. 위의 한국제 지도들과 비교하면 해안선이나 하천의 정확성도 현저히 떨어지는데, 압록강/암녹강에는 한중 국경선이 놓이지 않는데, 이는 다음의 지도들에서 상당히 명확합니다.

|  |

거의 동일한 버전의 첫 번째 지도가 두 개 존재하며 경계에서 상당한 차이를 보입니다. 하나는 오늘날의 성, 국가 국경과 유사한 경계를 보여주는 반면, 다른 하나는 훨씬 더 북쪽에 있는 한중 국경을 보여줍니다.

|  |

참고 항목

참고문헌

인용

- ^ 李花子 (2017). "试析1907—1909年日本界定的"间岛"地理范围". 近代史研究 (in Chinese).

- ^ "Jiandao Incident 间岛事件始末". Archived from the original on 2012-03-17. Retrieved 2011-06-22.

- ^ "[2030세상읽기]한국엔 왜 파시즘 정당이 없을까". 7 August 2012.

- ^ "Korea China text book argument".

- ^ "Information on Jiandao". Archived from the original on 2008-05-04.

- ^ a b "한국사데이터베이스". db.history.go.kr. Retrieved 2022-05-30.

- ^ Records of the Japanese Embassy in Korea. "(357) [間島 재주 한국인의 재판관할 청국 측 관행에 관한 報告]". db.history.go.kr. Retrieved 2022-07-16.

- ^ "세계한민족문화대전". www.okpedia.kr. Retrieved 2022-05-30.

- ^ "이범윤(李範允) - 한국민족문화대백과사전". encykorea.aks.ac.kr. Retrieved 2022-07-16.

- ^ Records of the Japanese Embassy in Korea. "(20) [間島 문제에 관한 淸國 주재 內田 公使의 보고서 사본 轉送 件]". db.history.go.kr. Retrieved 2022-07-16.

- ^ Erik W. Esselstrom (2000). "Rethinking the Colonial Conquest of Manchuria: The Japanese Consular Police in Jiandao, 1909–1937". Modern Asian Studies. 39 (1): 39–75. doi:10.1017/S0026749X04001398. S2CID 145309281.

- ^ "Jiandao Incident and Jiandao Convention 间岛事件和间岛协约". Archived from the original on 2011-07-08.

- ^ "AAS Annual Meeting".

- ^ Philip S. Jowett (2004). Rays of the Rising Sun. West Midlands: Helion & Company Limited. p. 34.

- ^ Schmid, pg. 226-227 국경은 거의 150년이 지난 후까지도 다시 논쟁의 대상이 되지 않았습니다. 장치연의 작품에서 두 번째로 지적된 순간입니다. 1870년대 청나라 당국은 만주를 개방하기 시작했고, 왕조 초기부터 한족의 이주를 차단했습니다. 1878년에서 1906년 사이에 만주의 전체 지역은 다양한 단계로 개방되었고, 두만강 계곡은 1881년에 최초의 합법적인 한족 정착민을 받았습니다. 그러나 이 청나라 정착민들이 도착했을 때, 그들은 더 많은 한국인들이 이미 많은 최고의 땅을 경작하기 시작했다는 것을 곧 알게 되었습니다. 1882년에 이르러서는 지린성의 장군인 명안(明安)의 주목을 받게 되었는데, 명안은 조선 조정에 항의를 계속하여 여러 가지 조건을 내걸었습니다: 이 조선인들이 조정에 세금을 내고, 지방 당국에 가구를 등록하는 한, 지린성 당국의 법적 관할권을 인정하고 만주식으로 삭발하여 한마디로 청나라의 신하가 된 그들은 얼마든지 머물 수 있었고, 그렇지 않으면 조선 땅으로 돌아가야 했습니다. 이에 대해 서울은 명안에게 1년 안에 백성들을 모두 본국으로 돌려보내지 말 것을 종용했는데, 이는 청나라의 토지 청구권을 인정한 것으로 보입니다. 농부들 자신에게, 즉 기근 상태에서 벗어나 경작지를 가져오기 위해 10년 이상 동안 노동을 했던 사람들에게, 땅을 떠난다는 것은 유리한 시나리오를 거의 증명하지 못했습니다. 얼마 안남았어요. 이듬해 4월, 희춘 재정착국의 장은 가을 수확이 끝날 때까지 농민들을 강 건너편으로 돌려보내 줄 것을 지방 조선 당국에 다시 요구했습니다.

- ^ Schmid, pg. 227 그들의 위치는 2세기 이상 전에 무케뎅이 세운 비석에 대한 해석을 중심으로 합니다. 농민들은 자신들은 어떤 경계도 넘은 적이 없으며 사실상 조선 영토 안에 있다고 주장했습니다. 그들의 주장은 두만강의 이름으로 첫 음절을 나타내기 위해 비석에 새겨진 문자를 둘러싼 모호함을 능숙하게 극복했습니다. 그들은 청 관리들이 두만과 같은 것으로 불리지만 첫 음절을 나타내는 다른 문자로 쓰여진 두 개의 다른 강을 구별하는 데 실패했다고 주장했습니다. 하나는 비석에 있는 문자가 흙을 나타냈고, 두 번째는 비석에 없는 문자가 오늘날 두만강의 투(tu)로 간주되는 것을 의미하는 도표(diagram)입니다. 청나라 관리들이 농민들에게 철수를 요구한 강은 후자였습니다. 농부들의 주장대로, 발음은 거의 동일했지만, 다른 문자들은 두 개의 별개의 강을 의미했습니다. 제1두만강은 조선 최북단의 관할 구역을 묘사했고, 제2두만강은 조선 영토 내에 흘러들었습니다. 청원서는 중국 정착민들이 한국 농민들이 국경을 넘은 것을 거짓으로 비난했기 때문에, 청 당국이 두 강이 하나이고 같은 강이라고 잘못 믿었다고 제안했습니다. 사실 그들의 집은 두 강 사이에 있었고, 이는 그들이 조선 경계 안에서 살았다는 것을 의미합니다. 그들의 주장을 입증할 수 있는 방법은 백두산 비석에 대한 조사를 하는 것이었습니다. 왜냐하면 그들의 의견으로는 비석만이 경계를 결정할 수 있기 때문입니다.

- ^ 슈미드, 페이지 227-228 이 때 후에 유명한 개혁 관료가 된 오윤중은 북서쪽 특별감찰관으로 임명되었습니다. 임명을 받은 오씨는 훌륭한 유교 수사로 농부들이 임금의 현덕을 알게 된 만큼 "자연스럽게 돌아올 것"이라고 알렸지만, 막상 변두리에 도착하자 현덕은 땅과 비교할 수 없다는 것을 금세 알게 되었습니다. 그는 즉시 농부들의 불평을 들었습니다. 이에 대해 O씨는 두 가지 조사를 진행했는데, 첫 번째는 백두산 비석의 위치와 본문을 확인하는 것이었고, 두 번째는 하천의 출처를 확인하는 것이었습니다. 이러한 노력의 결과는 농민들의 입장을 충분히 확인시켜주었고, 조정의 방청석에서 O는 자신있게 이 땅들에 대한 그들의 주장에 대한 왕의 의심을 완화시켰습니다. 그는 "이 땅들이 중국의 땅이 아니라는 것이 가장 분명하다"고 말했습니다. 이때부터 주민들 사이에서 지역 단위로만 떠돌던 견해가 공식 정책으로 발전했습니다. 1885년과 1887년, 조선과 청의 대표단이 국경을 따라 만나 현지 지형을 조사하면서 조선 협상단은 이 비석의 해석을 협상의 기본으로 삼았습니다. 그들은 비석에서 출발하여 청나라 사람들에게 말하고, 이 지점에서 강을 아래로 추적합니다. 청 측은 이 비석에 대한 강조를 거부했습니다. 대신 두만강 하구에서 시작하여 상류로 강을 따라가는 것으로, 비석의 위치와 상관없이 경계를 설정하는 반대의 방법이 제시되었습니다. 여러 조사가 이루어졌지만, 지역 지형에 대한 보다 정확한 정보는 경계를 결정하는 데 있어 반대되는 입장을 누그러뜨리는 데 거의 도움이 되지 않았습니다.

원천

- Hyun Ok Park (2000). "Korean Manchuria: The Racial Politics of Territorial Osmosis". The South Atlantic Quarterly. 99 (1): 193–215. doi:10.1215/00382876-99-1-193. S2CID 144058997.

- Andre Schmid (2000). "Looking North toward Manchuria". The South Atlantic Quarterly. 99 (1): 219–240. doi:10.1215/00382876-99-1-219. S2CID 144614553.