브루워 고정점 정리

Brouwer fixed-point theorem브루워의 고정점 정리란 위상에서의 고정점 정리로서, L. E. J. (베르투스) 브루워의 이름을 딴 것이다. 그것은 콤팩트 볼록스 세트를 자신에게 매핑하는 모든 연속 함수 f에 f ( )= x 와 같은 점 x {이 있다고 명시한다 브루워의 정리 중 가장 간단한 형태는 닫힌 간격 에서 자신에게 또는 닫힌 D 에서 자신에게로 이어지는 연속 함수 에 대한 것이다. 후자보다 더 일반적인 형태는 유클리드 공간의 볼록한 부분집합 K에서 그 자체로 연속적인 기능을 위한 것이다.

수백 개의 고정점 정리들 중에서 [1]브루워스는 특히 잘 알려져 있는데, 이는 부분적으로 수학의 수많은 분야에 걸쳐 그 사용이 있기 때문이다. 본래의 분야에서 이 결과는 요르단 곡선 정리, 털복숭이 공 정리, 보르수크–과 함께 유클리드 공간의 위상 특성을 나타내는 핵심 이론 중 하나이다.울람 정리.[2] 이것은 그것이 토폴로지의 근본적인 이론들 사이에 자리를 마련해 준다.[3] 이 정리는 또한 미분 방정식에 대한 깊은 결과를 증명하는 데 사용되며, 미분 기하학에 관한 대부분의 입문 과정에서 다루어진다. 그것은 게임 이론과 같은 있음직하지 않은 분야에서 나타난다. 경제학에서는 브루워의 고정점 정리 및 그 연장선인 카쿠타니 고정점 정리는 경제 노벨상 수상자인 케네스 애로우와 제라드 데브루가 1950년대에 개발한 것처럼 시장경제의 일반균형 존재 증명에서 중심적인 역할을 한다.

이 정리는 앙리 푸앵카레와 샤를 에밀 피카르 주변의 프랑스 수학자들에 의해 미분방정식에 관한 연구로 처음 연구되었다. 푸앵카레-벤딕슨 정리 등의 입증 결과를 위해서는 위상학적 방법의 활용이 필요하다. 19세기 말 이 작품은 몇 개의 연속된 정리판으로 펼쳐졌다. 일반 사건은 1910년 자크 하다마드와[4] 뤼첸 에그베르투스 얀 브루워에 의해 처음 입증되었다.[5]

성명서

정리는 사용하는 맥락과 그 일반화의 정도에 따라 몇 가지 제형이 있다. 가장 간단한 것은 때때로 다음과 같이 주어진다.

이는 임의의 유한 차원으로 일반화할 수 있다.

조금 더 일반적인 버전은 다음과 같다.[8]

훨씬 더 일반적인 형태는 다른 이름으로 더 잘 알려져 있다.

- 슈워더 고정점 정리

- 바나흐 공간의 볼록 콤팩트 서브셋 K에서 K 자체에 이르는 모든 연속적인 기능에는 고정점이 있다.[10]

전제조건의 중요성

정리는 콤팩트한 세트(특히 경계가 있고 닫힌 세트)와 볼록한 세트(혹은 동형에서 볼록한 세트)만 보유한다. 다음의 예는 왜 선행조건이 중요한지를 보여준다.

경계성

함수를 고려하십시오.

즉, 부터 그 자체까지의 연속 함수. 모든 점을 오른쪽으로 이동시키므로 고정점을 가질 수 없다. 공간 은(는) 볼록하고 닫히지만 경계가 지정되지 않는다.

폐쇄성

함수를 고려하십시오.

즉, 열린 간격(-1,1)에서 그 자체로 이어지는 연속 함수다. 이 간격에는 모든 점을 오른쪽으로 이동시키므로 고정점을 가질 수 없다. 공간(-1,1)은 볼록하고 경계가 있지만 닫히지 않는다. 함수 f는 닫힌 간격[-1,1], 즉 f(1) = 1에 대한 고정점을 가지고 있다.

볼록도

BFPT에는 볼록성이 엄격히 필요하지 않다. 관련된 속성(연속성, 고정점)은 동형상에서는 불변성이므로, BFPT는 닫힌 단위 공 D에 대해 도메인이 폐쇄된 단위 공에 대해 동형인 모든 세트(따라서 폐쇄, 경계, 연결)에 대해 보유해야 하는 형식과 동일하다구멍 등이 없는 cited).

다음의 예는 BFPT가 구멍이 있는 도메인에서는 작동하지 않는다는 것을 보여준다. 단위 원으로부터 그 자체로 이어지는 연속 인 f( )=- 를 고려하십시오. -x≠x는 단위 원의 어떤 점에도 고정되기 때문에 f는 고정된 점이 없다. 유사한 예는 n-차원 구체(또는 원점을 포함하지 않는 모든 대칭 영역)에 대해 작동한다. 단위 원은 닫히고 경계를 이루지만 구멍이 있다(그러므로 볼록하지 않다). f함수는 원점을 스스로 가져가기 때문에 유닛 디스크에 고정된 포인트를 가지고 있다.

"홀 없는" 영역에 대한 BFPT의 공식 일반화는 렙쉐츠 고정점 정리에서 도출할 수 있다.[11]

메모들

이 정리의 연속적인 기능은 비굴하거나 심지어 비굴할 필요가 없다.

삽화

정리에는 몇 가지 "실제" 삽화가 있다. 여기 몇 가지 예가 있어요.

- 좌표계가 그려진 동일한 크기의 그래프 종이 두 장을 가져다가 한 장을 테이블 위에 평평하게 놓고 다른 한 장을 구겨서 구겨진 종이가 평평한 종이 바깥에 닿지 않도록 첫 번째 종이 위에 어떤 식으로든 놓아라. 그러면 평평한 시트의 해당 지점 바로 위에 있는 구겨진 시트(즉, 좌표가 같은 지점)의 최소 한 지점이 있을 것이다. 이것은 구겨진 시트 바로 아래의 평평한 시트 지점의 좌표를 구겨진 시트 각 지점의 좌표에 할당하는 연속 지도에 적용된 브루어 정리의 n = 2 사례의 결과물이다.

- 한 나라의 평범한 지도를 가지고, 그 나라 안의 탁자 위에 그 지도가 놓여 있다고 가정해 보십시오. 지도에는 항상 "You are Here" 지점이 있을 것이며, 이 지점은 이 나라의 같은 지점을 나타낸다.

- 3차원에서 브루워 고정점 정리의 결과는 아무리 유리잔에 칵테일을 휘저어도(또는 밀크쉐이크를 생각해도), 액체의 어떤 점은 액체가 쉬게 되었을 때, 각 점의 최종 위치가 어떤 작용을 하기 전과 정확히 같은 위치에 있게 된다는 것이다. 원래 위치의 연속적인 기능, 저은 후의 액체가 원래 점유한 공간 내에 포함되며 유리(그리고 저은 표면 모양)는 볼록한 볼륨을 유지한다. 흔들리지 않고 휘저어지지 않은 칵테일을 주문하면 볼록한 상태("흔들")가 ("흔들리는")가 뚜껑 아래의 빈 머리 공간에 있는 비콘벡스 관성 격납 상태의 동적 시리즈로 정의된다)가 무효화된다. 그 경우, 정리가 적용되지 않을 것이며, 따라서 액체처분의 모든 지점은 잠재적으로 원상태에서 이탈하게 된다.[citation needed]

직관적 접근법

브루워에게 귀속된 설명

그 정리는 브루워가 커피 한 잔을 관찰한 데서 비롯되었다고 생각된다.[12] 만약 설탕 덩어리를 녹이기 위해 젓는다면, 그것은 항상 움직임이 없는 점이 있는 것처럼 보인다. 그는 어느 순간이라도 표면에 움직이지 않는 점이 있다는 결론을 도출했다.[13] 난기류의 중심이 조금씩 움직이기 때문에 고정된 지점이 꼭 움직이지 않는 것 같은 지점은 아니다. 다른 고정점이 나타나면 원래 고정점이 이동하기 때문에 결과는 직관적이지 않다.

브루워는 "나는 이 화려한 결과를 다르게 표현할 수 있다"고 덧붙였다. 그러면 구겨진 시트의 한 지점은 다른 시트의 한 지점과 같은 곳에 있다."[13] 브루워는 접힘과 주름을 제거하지 않고 납작한 다리미로 시트를 "평활하게" 한다. 커피 컵의 예와 달리 구겨진 종이 예는 둘 이상의 고정 지점이 존재할 수 있다는 것을 보여준다. 이것은 브루워의 결과를 스테판 바나흐와 같이 독특함을 보장하는 다른 고정점 이론과 구별한다.

1차원 케이스

한 차원에서는 그 결과가 직관적이고 증명하기 쉽다. 연속함수 f는 닫힌 간격[a, b]에 정의되며 같은 간격에 값을 취한다. 이 함수에 고정된 점이 있다고 말하는 것은 그 그래프(오른쪽 그림의 짙은 녹색)가 x와 x를 매핑하는 동일한 간격[a, b]에 정의된 함수의 그래프와 교차한다고 말하는 것과 같다.

직감적으로 사각형의 왼쪽 가장자리에서 오른쪽 가장자리로 이어지는 모든 연속선은 반드시 녹색 대각선을 교차해야 한다. 이를 증명하기 위해 x와 f(x) - x를 매핑하는 함수 g를 고려한다. a에 on 0, b에 ≤ 0이다. 중간값 정리에 의해 g는 [a, b]에 0이 있는데, 이 0은 고정점이다.

브루워는 이를 다음과 같이 표현했다고 한다: "표면을 조사하기보다는 끈 한 조각에 대한 정리를 증명할 것이다. 먼저 끈을 펼쳐놓고 다시 풀자. 리폴딩된 끈을 납작하게 만들자. 다시 한 번 현상의 한 지점이 펼쳐진 현상의 원래 위치에 대해 그 위치를 바꾸지 않았다."[13]

역사

브루워 고정점 정리는 대수적 위상의 초기 성취 중 하나였으며, 기능 분석에서 중요한 보다 일반적인 고정점 정리의 기초가 된다. 사례 n = 3은 1904년 (Journal Für die leine und Angangwandte Mathik에 발표) Piers Bohl에 의해 처음 입증되었다.[14] 그것은 1909년에 L. E. J. 브루워에 의해 증명되었다. 자크 하다마드는 1910년에 일반적인 경우를 증명했고 브루워는 같은 해에 다른 증거를 발견했다.[4][5] 이러한 초기 증명은 모두 비건설적인 간접 증명이었기 때문에 브루워의 직관주의적 이상에 반하여 달렸다. 수학에서의 구성주의라는 의미에서 고정점의 존재는 건설적이지 않지만, 브루워의 정리가 보장한 고정점 근사치 방법은 현재 알려져 있다.[15][16]

선사시대

브루워의 고정점 정리의 선사시대를 이해하기 위해서는 미분 방정식을 통과할 필요가 있다. 19세기 말, 태양계의 안정성에 대한 오래된 문제가[17] 수학계의 초점으로 되돌아왔다.[18] 그 해결책은 새로운 방법을 필요로 했다. 3체 문제를 연구한 앙리 푸앵카레(Henri Poincaré)가 지적한 바와 같이, "3체 문제의 경도, 일반적으로 균일한 적분이 없고 볼린 시리즈가 갈라지는 다이나믹스의 모든 문제의 경도를 우리에게 알려 주는 것보다 더 적절한 것은 없다"[19]는 정확한 해결책을 찾을 희망은 없다. 그는 또한 대략적인 해결책을 찾는 것이 더 효율적이지 않다고 언급했다: "정확한 근사치를 얻으려고 하면 할수록, 그 결과는 점점 더 부정확해지는 방향으로 갈릴 것이다."[20]

그는 커피 한 잔에서 표면의 움직임과 유사한 문제를 연구했다. 일반적으로 일정한 흐름에 의해 움직이는 표면의 궤도에 대해 우리는 뭐라고 말할 수 있을까?[21] 푸앵카레는 그 해답이 현재 우리가 궤적을 포함하는 지역의 위상적 특성이라고 부르는 것에서 발견될 수 있다는 것을 발견했다. 이 영역이 좁으면(즉, 닫힘 및 경계) 궤적이 정지하거나 한계 주기에 근접한다.[22] 푸앵카레는 더 나아가서 커피잔의 경우와 마찬가지로 면적이 디스크와 같은 종류라면 반드시 고정된 지점이 있어야 한다. 이 고정 지점은 짧은 시간 간격 t 이후 원래 표면의 각 지점과 위치를 연결하는 모든 기능 하에서 불변한다. 해당 지역이 원형 밴드인 경우, 또는 폐쇄되지 않은 경우,[23] 반드시 이런 경우는 아니다.

미분 방정식을 더 잘 이해하기 위해 수학의 새로운 분기가 탄생했다. 푸앵카레는 그것을 분석 시투스라고 불렀다. 프랑스 백과사전인 만국전은 이를 "어떤 식으로든 지속적으로 변형되면 불변하는 물체의 성질을 찢어지지 않고 처리한다"[24]고 정의한다. 1886년 푸앵카레는 비록 이 글의 주제와의 연관성이 아직 뚜렷하지 않았지만 브루워의 고정점 정리에 상당하는 결과를 증명했다.[25][26] 조금 후에 그는 분석 시투스를 더 잘 이해할 수 있는 기본적인 도구 중 하나를 개발했는데, 현재는 기초 집단 또는 때로는 푸앵카레 집단으로 알려져 있다.[27] 이 방법은 논의 중인 정리에 대한 매우 간결한 증거에 사용할 수 있다.

푸앵카레의 방법은 카우치-립시츠 정리를 일반화한 현대 수학자 에밀 피카르트의 방법과 유사했다.[28] 피카르의 접근방식은 나중에 바나흐의 이름을 딴 또 다른 고정점 정리에 의해 공식화될 결과에 기초한다. 이 정리는 도메인의 위상적 특성 대신 문제의 기능이 수축이라는 사실을 이용한다.

첫 번째 교정쇄

20세기 초, 분석 시투스에 대한 관심은 눈에 띄지 않았다. 그러나 이 글에서 논의된 것과 동등한 정리의 필요성은 아직 분명하지 않았다. 라트비아 수학자인 피어스 볼은 미분 방정식 연구에 위상학적 방법을 적용했다.[29] 1904년 그는 우리 정리의 3차원적 사례를 증명했지만 그의 출판은 눈에 띄지 않았다.[14][30]

마침내 정리에 귀족의 첫 특허를 준 사람은 브루워였다. 그의 목표는 푸앵카레와는 달랐다. 이 수학자는 수학, 특히 수학적 논리와 위상에 의해 영감을 받았다. 그의 초기의 관심은 힐버트의 다섯 번째 문제를 해결하려는 시도에 있었다.[31] 1909년 파리로 항해하는 동안 앙리 푸앵카레, 자크 하다마드, 에밀 보렐을 만났다. 이어진 토론은 브루워에게 유클리드 공간에 대한 더 나은 이해의 중요성을 확신시켰고, 하다마드와의 유익한 편지 교환의 기원이 되었다. 그 후 4년 동안 그는 이 문제에 대한 어떤 위대한 이론의 증거에 집중했다. 1912년 그는 2차원 구체에 대한 털이 많은 공의 정리를 증명했고, 2차원 공에서 그 자체에 이르는 모든 연속적인 지도에는 고정된 지점이 있다는 사실을 증명했다.[32] 이 두 가지 결과 자체는 사실 새로운 것이 아니었다. 하다마드가 관찰한 바와 같이 푸앵카레는 털복숭이 공의 정리정리에 상당하는 정리를 보여 주었다.[33] 브루워의 접근방식의 혁명적인 측면은 푸앵카레 집단의 기본 개념인 호모토피와 같은 최근 개발된 도구를 체계적으로 사용한 것이었다. 이듬해, 하다마드는 논의 중인 정리를 임의의 유한 차원으로 일반화했지만, 다른 방법을 채용했다. 한스 프로이덴탈은 각각의 역할에 대해 다음과 같이 언급한다: "브뤼어의 혁명적인 방법에 비해, 하다마르의 혁명적인 방법은 매우 전통적이었지만, 브루워의 사상 탄생에 대한 하다마드의 참여는 단순한 구경꾼의 그것보다 산파의 그것과 더 닮았다."[34]

브루워의 접근은 그 결실을 맺었고,[5] 1910년 그는 또한 차원의 침입과 같은 다른 핵심 이론뿐만 아니라 어떤 유한한 차원에도 유효하다는 증거를 발견했다.[35] 이 작품의 맥락에서 브루워는 또한 요르단 곡선 정리를 임의의 차원으로 일반화하고 연속적인 매핑의 정도와 연결된 속성을 확립했다.[36] 원래 푸앵카레가 구상하고 브루워가 개발한 수학의 이 분과는 이름을 바꾸었다. 1930년대에 분석 시투스는 대수적 위상이 되었다.[37]

리셉션

그 정리는 한 가지 이상의 방법으로 그 가치를 증명했다. 20세기 동안 수많은 고정점 이론이 개발되었고, 심지어 고정점 이론이라고 불리는 수학의 한 분야도 개발되었다.[38] 브루워의 정리가 아마도 가장 중요할 것이다.[39] 또한 위상학적 다지관의 위상에 관한 기초적 이론 중 하나이며, 요르단 곡선 정리 등 다른 중요한 결과를 입증하는 데 종종 사용된다.[40]

계약 함수가 많거나 적거나 하는 고정점 정리 외에도 논의 중인 결과에서 직간접적으로 나타난 것이 많다. 유클리드 공간의 폐쇄된 공에서 그 경계까지의 연속적인 지도가 경계상의 정체성이 될 수는 없다. 마찬가지로 보르수크도-울람 정리는 n차원 구에서 R까지n 연속적인 지도가 같은 지점에 매핑된 한 쌍의 반동점들을 가지고 있다고 말한다. 유한차원의 경우, 렙체츠 고정점 정리는 1926년부터 고정점수를 계산하는 방법을 제공했다. 1930년 브루워의 고정점 정리가 바나흐 공간까지 일반화되었다.[41] 이러한 일반화는 슈워더의 고정점 정리라고 알려져 있는데, 그 결과는 S. 카쿠타니에 의해 다분함수에 더욱 일반화되었다.[42] 하나는 또한 정리와 그것의 변이형들을 위상 밖에서 만난다. 특정 평형근에 가까운 특정 미분방정식의 질적 행동을 기술하는 하트만-그로브만 정리를 증명하는 데 사용할 수 있다. 마찬가지로 브루워의 정리는 중앙 한계 정리증명에 사용된다. 그 정리는 또한 특정 부분 미분 방정식의 해법에 대한 존재 증명에서도 찾을 수 있다.[43]

다른 지역도 감동한다. 게임 이론에서, 존 내쉬는 헥스 게임에서 화이트를 위한 승리 전략이 있다는 것을 증명하기 위해 정리를 사용했다.[44] 경제학에서, P. Bich는 정리의 특정 일반화는 정리가 게임 이론의 특정 고전적 문제와 일반적으로 평형주의, 금융 평형주의, 불완전한 시장에 도움이 된다는 것을 보여준다고 설명한다.[45]

브루워의 유명인사는 그의 위상학 연구 때문만은 아니다. 그의 위대한 위상학적 이론의 증거는 건설적이지 않으며,[46] 이에 대한 브루워의 불만은 부분적으로 그가 건설성에 대한 사상을 분명하게 표현하도록 이끈 것이다. 그는 직관주의라고 알려진 수학을 공식화하는 방식의 원조가 되었고 열성적인 옹호자가 되었는데, 이것은 당시 세트 이론에 대항하는 입장을 취했다.[47] 브루워는 고정점 정리에 대한 자신의 원래 증거를 부인했다. 고정점 근사치를 위한 첫 번째 알고리즘은 허버트 스카프에 의해 제안되었다.[48] 스카프 알고리즘의 미묘한 측면은 함수 f에 의해 거의 고정된 점을 찾지만, 일반적으로 실제 고정점에 가까운 점을 찾을 수 없다는 점이다. 만약 ε 매우 작을 선택 수학적 언어에서는, 스카프의 알고리즘, d(f()), x)<>ε{\displaystyle d(f()),x)<>\varepsilon}지점은)f())과 가깝거든.), 즉 등을 찾아봐스카프의 알고리즘은 그러한 것)과 아주 가까운 고정 소수 점:우리는 d을 보장할 수 없다()이 점을 찾는 데 사용되지 않을 수 있게 해 줄 수 있다.x ,{\ 여기서 ( )= 이 후자의 조건은 종종 "고정점 근사치"라는 비공식 구절에서 의미하는 것이다.[citation needed]

증명 개요

학위를 이용한 증명

브루워의 1911년 원본 증거는 연속 지도 제작의 정도라는 개념에 의존했다. 그 증거에 대한 현대적 설명은 문헌에서도 찾아볼 수 있다.[49]

Let = ( K은 원점을 중심으로 의 닫힌 단위 공을 나타낸다. f: → K 은(는) 계속 다를 수 있다. 의 정규값은 {\의 Jacobian이 의 프리이미지의 모든 점에서 비송구적이 되도록 의 포인트로 한다 특히 역함수 정리에 p 의 프리이미지의 모든 포인트가 된다.s in ( 0) 내부). ( 의 정도는 에 p{\}의 사전 이미지에 걸쳐 의 Jacobian 결정인자 부호의 합으로 정의된다.

대략적으로 말해서 p 주변의 작은 오픈 세트 위에 놓여 있는 프리이미지 f의 "시트"의 개수로, 시트들이 반대 방향인 경우 반대 방향으로 세어진다. 따라서 이것은 더 높은 차원에 대한 권선수의 일반화다.

The degree satisfies the property of homotopy invariance: let and be two continuously differentiable functions, and for . Suppose that the point 은(는) 모든 t에 대한 t 의 정규 값이다. 그런 다음 f= .

의 경계에 고정된 점이 없는 경우 함수

정의가 잘 되어 있고,

신원 함수의 호모토피를 정의한다. 신분 함수는 모든 점에서 1등급을 갖는다. 특히 신원함수는 원점에 도 1이 있으므로 도 원점에 도 1이 있다. 따라서 preimage -( ) 이(가) 비어 있지 않다. - ( ) 의 요소는 정확히 원래 함수 f의 고정점이다.

이것은 완전히 일반화되기 위해서는 약간의 작업이 필요하다. 정도 정의는 f의 단수값까지 확장한 다음 연속함수로 확장해야 한다. 보다 현대적인 호몰로지 이론의 출현으로 학위구축이 간소화되어 문학에서 표준적인 증거가 되었다.

호몰로지를 이용한 증명

증거는 n-디스크 D의n 경계는 Sn−1, (n - 1)-sphere라는 관측을 사용한다.

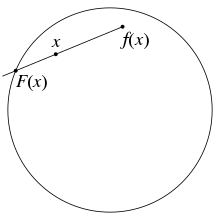

모순의 경우, 연속함수 f : Dn → D가n 고정점이 없다고 가정한다. 즉, D의n 모든 점 x에 대해 점 x와 f(x)는 구별된다. 그것들은 구별되기 때문에, D의n 모든 점 x에 대해, 우리는 f(x)에서 x까지 독특한 광선을 만들고 그것이 경계 S를n−1 교차할 때까지 광선을 따라갈 수 있다(그림 참조). 이 교차로점을 F(x)라고 부름으로써, 우리는 디스크의 각 점을 경계상의 해당 교차로 점으로 보내는 함수 Fn : D → S를n−1 정의한다. 특별한 경우로서, x자체가 경계에 있을 때마다 교차점 F(x)는 x이어야 한다.

따라서 F는 수축이라고 알려진 특별한 형태의 연속함수로서 코도메인의 모든 점(이n−1 경우 S)은 F의 고정점이다.

직관적으로 S에n−1 대한 D의n 수축이 있을 가능성은 없어 보이고, 사례 n = 1의 경우, 불가능성은 S0(즉, 닫힌 구간 D의1 끝점)가 연결되지도 않기 때문에 더 기본적이다. 사례 n = 2는 덜 명백하지만, 각각의 공간의 기본 집단을 포함하는 기본적인 주장을 사용함으로써 증명할 수 있다: 수축은 D의2 기본 집단에서 S의1 집단으로 추체적인 집단 동형성을 유도할 수 있지만, 후자 집단은 Z에 이형성이 있는 반면 첫 번째 집단은 사소하기 때문에 이것은 불가능하다. 사례 n = 2는 비파니싱 벡터장에 대한 정리에 기초한 모순에 의해서도 증명될 수 있다.

그러나 n > 2의 경우, 수축의 불가능성을 증명하는 것이 더 어렵다. 한 가지 방법은 호몰로지 그룹을 이용하는 것이다: 호몰로지 Hn−1(Dn)는 사소한 것이고, Hn−1(Sn−1)는 무한 순환이다. 이것은 또 다시 그 수축이 후자에서 전 집단으로 주입 집단 동형성을 유도할 것이기 때문에 수축이 불가능하다는 것을 보여준다.

스톡스의 정리를 이용한 증거

연속 지도 에 고정 지점이 있다는 것을 증명하려면 지도에 고정 지점이 없으면 F 적절한 몰리퍼(충분히 작은 지지대와 적분의 부드러운 함수)를 가진 그것의 콘볼루션은 고정된 포인트 없이 부드러운 기능을 만들어 낼 것이다. 호몰로지를 사용한 증명에서와 같이 문제는 볼 에서 B 까지 부드러운 수축 이(가) 없다는 것을 증명하는 것으로 축소된다 만일 }이 경계에서 볼륨 형태라면, 그 다음 Stokescor에 의해,

모순을 주는

보다 일반적으로, 이것은 비빈 매끄러운 방향의 콤팩트 다지관에서 그것의 경계까지 부드러운 수축이 없음을 보여준다. The proof using Stokes' theorem is closely related to the proof using homology, because the form generates the de Rham cohomology group which is isomorphic to the homology group by de Rham의 정리.

조합증거

BFPT는 Sperner의 보조정리기를 사용하여 증명할 수 있다. 이제 우리는 f가 표준 n-simplex, ,{\^{의 함수인 특수한 경우에 대한 증거의 개요를 제시한다.

모든 점에 P ,{\^{ 또한 ( P) . 따라서 좌표의 합은 다음과 같다.

Hence, by the pigeonhole principle, for every there must be an index such that the th coordinate of is greater than or equal to the th coordinate of f: 아래의 이미지:

또한 이(가) , 의 k차원 하위 면에 놓여 있으면 동일한 인수에 의해 이 하위 면에 0이 아닌 k + 1 좌표 중에서 j 을 선택할 수 있다.

We now use this fact to construct a Sperner coloring. For every triangulation of the color of every vertex is an index such that

By construction, this is a Sperner coloring. Hence, by Sperner's lemma, there is an n-dimensional simplex whose vertices are colored with the entire set of n + 1 available colors.

Because f is continuous, this simplex can be made arbitrarily small by choosing an arbitrarily fine triangulation. Hence, there must be a point which satisfies the labeling condition in all coordinates: for all

Because the sum of the coordinates of and must be equal, all these inequalities must actually be equalities. But this means that:

That is, is a fixed point of

A proof by Hirsch

There is also a quick proof, by Morris Hirsch, based on the impossibility of a differentiable retraction. The indirect proof starts by noting that the map f can be approximated by a smooth map retaining the property of not fixing a point; this can be done by using the Weierstrass approximation theorem, for example. One then defines a retraction as above which must now be differentiable. Such a retraction must have a non-singular value, by Sard's theorem, which is also non-singular for the restriction to the boundary (which is just the identity). Thus the inverse image would be a 1-manifold with boundary. The boundary would have to contain at least two end points, both of which would have to lie on the boundary of the original ball—which is impossible in a retraction.

R. Bruce Kellogg, Tien-Yien Li, James A. 요크는 수축이 사실 고정된 지점을 제외한 모든 곳에 정의되어 있다는 것을 관찰함으로써 허쉬의 증거를 계산 가능한 증거로 바꾸었다.[50] 경계상 거의 모든 지점인 q에 대해(고정 지점이 아니라고 가정) 위에서 언급한 경계를 가진 하나의 다지관이 존재하며 유일한 가능성은 q에서 고정 지점으로 이어지는 것이다. q에서 고정점까지의 그러한 경로를 따라가는 것은 쉬운 수학적 과제여서 그 방법은 본질적으로 계산이 가능하다.[51] 개념적으로 유사한 경로-추종 버전의 호모토피 증명(homotophy proof)을 주어 관련 문제들이 매우 다양하다.

방향 영역을 이용한 증명

앞선 증거의 변형은 사르트의 정리를 채용하지 않고, 다음과 같이 진행된다. : → B 이() 매끄러운 수축이라면, 매끄러운 t( ) (x) +( - ) x, 매끄러운 기능을 고려한다.

적분 부호 아래 구별하면 ′((t) = 모든 t에 대해 0이므로 difficult은 상수함수로, φ(0)은 공의 n차원 부피인 반면 φ(1)은 0이기 때문에 모순이다. 기하학적 발상은 φ(t)이 gt(B)의 지향적 영역(즉, 다중성과 방향성을 고려하여 g를t 통한 공의 이미지의 르베그 측정)이며, 일정하게 유지되어야 한다는 것이다(일차원 사례에서 매우 명확하기 때문이다). 한편, 매개변수 t가 0대 1로 통과함에 따라 지도t g는 공의 신원 지도에서 수축 r로 연속적으로 변형되는데, 이는 정체성의 지향적인 영역이 공의 부피와 일치하기 때문에 모순인 반면, r의 지향적인 영역은 이미지의 경계인 공의 집합인 만큼 반드시 0이다. 무효 조치

헥스 게임을 사용한 증거

데이비드 게일(David Gale)이 준 전혀 다른 증거는 헥스 게임을 바탕으로 하고 있다. 헥스에 대한 기본적인 정리는 어떤 게임도 무승부로 끝날 수 없다는 것이다. 이것은 치수 2에 대한 브루워 고정점 정리와 동등하다. 헥스의 n차원 버전을 고려함으로써 브루워의 정리가 헥스의 결정성 정리와 동등하다는 것을 일반적으로 증명할 수 있다.[52]

렙체츠 고정점 정리를 이용한 증명

렙체츠 고정점 정리에서는 유한 단순 복합체 B에서 그 자체로 이어지는 연속 지도 f가 오직 분리된 고정점만을 가지고 있다면, 승수로 계수된 고정점 수(음수일 수도 있음)는 렙체츠 숫자와 동일하다고 한다.

특히 렙체츠 숫자가 0이 아닌 경우 f는 고정점을 가져야 한다. 만약 B가 공(또는 더 일반적으로 계약 가능)이라면, 0이 아닌 유일한 호몰로지 집단은 다음과 같기 때문에 렙쉐츠 숫자는 1이다. ( ) 과(와) f는 이 그룹의 정체성으로 작용하므로 f는 고정점을 가진다.

약한 논리 체계에서의 증거

역수학에서는 브루워의 정리를 시스템 WKL에서0 증명할 수 있으며, 반대로 기본 시스템 RCA0 브루워의 사각형 정리는 약한 쾨니히의 보조정리법을 내포하고 있기 때문에 브루워의 정리의 강도에 대한 정확한 설명을 제공한다.

일반화

브루워 고정점 정리는 보다 일반적인 고정점 정리의 출발점을 형성한다.

무한한 차원에 대한 직접적인 일반화, 즉 유클리드 공간 대신 임의의 힐버트 공간의 단위 공을 사용하는 것은 사실이 아니다. 여기서 가장 큰 문제는 무한 차원 힐버트 공간의 유닛볼이 콤팩트하지 않다는 점이다. 예를 들어 힐버트 공간 ℓ2 제곱합성 실제(또는 복잡한) 시퀀스 ℓ에서 ℓ의2 닫힌 단위 볼에서 ℓ에 의해 정의된 시퀀스(yn)로 시퀀스(xn)를 보내는 맵 f : ℓ2 → ℓ을2 고려한다.

It is not difficult to check that this map is continuous, has its image in the unit sphere of ℓ2, but does not have a fixed point.

The generalizations of the Brouwer fixed-point theorem to infinite dimensional spaces therefore all include a compactness assumption of some sort, and also often an assumption of convexity. See fixed-point theorems in infinite-dimensional spaces for a discussion of these theorems.

There is also finite-dimensional generalization to a larger class of spaces: If is a product of finitely many chainable continua, then every continuous function has a fixed point,[53] where a chainable continuum is a (usually but in this case not necessarily metric) compact Hausdorff space of which every open cover has a finite open refinement , such that if and only if . Examples of chainable continua include compact connected linearly ordered spaces and in particular closed intervals of real numbers.

The Kakutani fixed point theorem generalizes the Brouwer fixed-point theorem in a different direction: it stays in Rn, but considers upper hemi-continuous set-valued functions (functions that assign to each point of the set a subset of the set). It also requires compactness and convexity of the set.

The Lefschetz fixed-point theorem applies to (almost) arbitrary compact topological spaces, and gives a condition in terms of singular homology that guarantees the existence of fixed points; this condition is trivially satisfied for any map in the case of Dn.

Equivalent results

There are several fixed-point theorems which come in three equivalent variants: an algebraic topology variant, a combinatorial variant and a set-covering variant. Each variant can be proved separately using totally different arguments, but each variant can also be reduced to the other variants in its row. Additionally, each result in the top row can be deduced from the one below it in the same column.[54]

| Algebraic topology | Combinatorics | Set covering |

|---|---|---|

| Brouwer fixed-point theorem | Sperner's lemma | Knaster–Kuratowski–Mazurkiewicz lemma |

| Borsuk–Ulam theorem | Tucker's lemma | Lusternik–Schnirelmann theorem |

See also

- Banach fixed-point theorem

- Infinite compositions of analytic functions

- Nash equilibrium

- Poincaré–Miranda theorem – equivalent to the Brouwer fixed-point theorem

- Topological combinatorics

Notes

- ^ E.g. F & V Bayart Théorèmes du point fixe on Bibm@th.net Archived December 26, 2008, at the Wayback Machine

- ^ See page 15 of: D. Leborgne Calcul différentiel et géométrie Puf (1982) ISBN2-13-037495-6

- ^ More exactly, according to Encyclopédie Universalis: Il en a démontré l'un des plus beaux théorèmes, le théorème du point fixe, dont les applications et généralisations, de la théorie des jeux aux équations différentielles, se sont révélées fondamentales. Luizen Brouwer by G. Sabbagh

- ^ a b Jacques Hadamard: Note sur quelques applications de l’indice de Kronecker in Jules Tannery: Introduction à la théorie des fonctions d’une variable (Volume 2), 2nd edition, A. Hermann & Fils, Paris 1910, pp. 437–477 (French)

- ^ a b c Brouwer, L. E. J. (1911). "Über Abbildungen von Mannigfaltigkeiten". Mathematische Annalen (in German). 71: 97–115. doi:10.1007/BF01456931. S2CID 177796823.

- ^ D. Violette Applications du lemme de Sperner pour les triangles Bulletin AMQ, V. XLVI N° 4, (2006) p 17. Archived June 8, 2011, at the Wayback Machine

- ^ Page 15 of: D. Leborgne Calcul différentiel et géométrie Puf (1982) ISBN 2-13-037495-6.

- ^ This version follows directly from the previous one because every convex compact subset of a Euclidean space is homeomorphic to a closed ball of the same dimension as the subset; see Florenzano, Monique (2003). General Equilibrium Analysis: Existence and Optimality Properties of Equilibria. Springer. p. 7. ISBN 9781402075124. Retrieved 2016-03-08.

- ^ V. & F. Bayart Point fixe, et théorèmes du point fixe on Bibmath.net. Archived December 26, 2008, at the Wayback Machine

- ^ C. Minazzo K. Rider Théorèmes du Point Fixe et Applications aux Equations Différentielles Archived 2018-04-04 at the Wayback Machine Université de Nice-Sophia Antipolis.

- ^ Belk, Jim. "Why is convexity a requirement for Brouwer fixed points?". Math StackExchange. Retrieved 22 May 2015.

- ^ The interest of this anecdote rests in its intuitive and didactic character, but its accuracy is dubious. As the history section shows, the origin of the theorem is not Brouwer's work. More than 20 years earlier Henri Poincaré had proved an equivalent result, and 5 years before Brouwer P. Bohl had proved the three-dimensional case.

- ^ a b c This citation comes originally from a television broadcast: Archimède, Arte, 21 septembre 1999

- ^ a b Bohl, P. (1904). "Über die Bewegung eines mechanischen Systems in der Nähe einer Gleichgewichtslage". J. Reine Angew. Math. 127 (3/4): 179–276.

- ^ Karamardian, Stephan (1977). Fixed points: algorithms and applications. New York: Academic Press. ISBN 978-0-12-398050-2.

- ^ Istrăţescu, Vasile (1981). Fixed point theory. Dordrecht-Boston, Mass.: D. Reidel Publishing Co. ISBN 978-90-277-1224-0.

- ^ See F. Brechenmacher L'identité algébrique d'une pratique portée par la discussion sur l'équation à l'aide de laquelle on détermine les inégalités séculaires des planètes CNRS Fédération de Recherche Mathématique du Nord-Pas-de-Calais

- ^ Henri Poincaré won the King of Sweden's mathematical competition in 1889 for his work on the related three-body problem: Jacques Tits Célébrations nationales 2004 Site du Ministère Culture et Communication

- ^ Henri Poincaré Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste T Gauthier-Villars, Vol 3 p 389 (1892) new edition Paris: Blanchard, 1987.

- ^ Quotation from Henri Poincaré taken from: P. A. Miquel La catégorie de désordre Archived 2016-03-03 at the Wayback Machine, on the website of l'Association roumaine des chercheurs francophones en sciences humaines

- ^ This question was studied in: Poincaré, H. (1886). "Sur les courbes définies par les équations différentielles". Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. 2 (4): 167–244.

- ^ This follows from the Poincaré–Bendixson theorem.

- ^ Multiplication by 1/2 on ]0, 1[2 has no fixed point.

- ^ "concerne les propriétés invariantes d'une figure lorsqu’on la déforme de manière continue quelconque, sans déchirure (par exemple, dans le cas de la déformation de la sphère, les propriétés corrélatives des objets tracés sur sa surface". From C. Houzel M. Paty Poincaré, Henri (1854–1912) Archived 2010-10-08 at the Wayback Machine Encyclopædia Universalis Albin Michel, Paris, 1999, p. 696–706

- ^ Poincaré's theorem is stated in: V. I. Istratescu Fixed Point Theory an Introduction Kluwer Academic Publishers (réédition de 2001) p 113 ISBN 1-4020-0301-3

- ^ Voitsekhovskii, M.I. (2001) [1994], "Brouwer theorem", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press, ISBN 1-4020-0609-8

- ^ Dieudonné, Jean (1989). A History of Algebraic and Differential Topology, 1900–1960. Boston: Birkhäuser. pp. 17–24. ISBN 978-0-8176-3388-2.

- ^ See for example: Émile Picard Sur l'application des méthodes d'approximations successives à l'étude de certaines équations différentielles ordinaires Archived 2011-07-16 at the Wayback Machine Journal de Mathématiques p 217 (1893)

- ^ J. J. O'Connor E. F. Robertson Piers Bohl

- ^ Myskis, A. D.; Rabinovic, I. M. (1955). "Первое доказательство теоремы о неподвижной точке при непрерывном отображении шара в себя, данное латышским математиком П.Г.Болем" [The first proof of a fixed-point theorem for a continuous mapping of a sphere into itself, given by the Latvian mathematician P. G. Bohl]. Успехи математических наук (in Russian). 10 (3): 188–192.

- ^ J. J. O'Connor E. F. Robertson Luitzen Egbertus Jan Brouwer

- ^ Freudenthal, Hans (1975). "The cradle of modern topology, according to Brouwer's inedita". Historia Mathematica. 2 (4): 495–502 [p. 495]. doi:10.1016/0315-0860(75)90111-1.

- ^ Freudenthal, Hans (1975). "The cradle of modern topology, according to Brouwer's inedita". Historia Mathematica. 2 (4): 495–502 [p. 495]. doi:10.1016/0315-0860(75)90111-1.

... cette dernière propriété, bien que sous des hypothèses plus grossières, ait été démontré par H. Poincaré

- ^ Freudenthal, Hans (1975). "The cradle of modern topology, according to Brouwer's inedita". Historia Mathematica. 2 (4): 495–502 [p. 501]. doi:10.1016/0315-0860(75)90111-1.

- ^ If an open subset of a manifold is homeomorphic to an open subset of a Euclidean space of dimension n, and if p is a positive integer other than n, then the open set is never homeomorphic to an open subset of a Euclidean space of dimension p.

- ^ J. J. O'Connor E. F. Robertson Luitzen Egbertus Jan Brouwer.

- ^ The term algebraic topology first appeared 1931 under the pen of David van Dantzig: J. Miller Topological algebra on the site Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics (2007)

- ^ V. I. Istratescu Fixed Point Theory. An Introduction Kluwer Academic Publishers (new edition 2001) ISBN 1-4020-0301-3.

- ^ "... Brouwer's fixed point theorem, perhaps the most important fixed point theorem." p xiii V. I. Istratescu Fixed Point Theory an Introduction Kluwer Academic Publishers (new edition 2001) ISBN 1-4020-0301-3.

- ^ E.g.: S. Greenwood J. Cao Brouwer’s Fixed Point Theorem and the Jordan Curve Theorem University of Auckland, New Zealand.

- ^ Schauder, J. (1930). "Der Fixpunktsatz in Funktionsräumen". Studia Mathematica. 2: 171–180. doi:10.4064/sm-2-1-171-180.

- ^ Kakutani, S. (1941). "A generalization of Brouwer's Fixed Point Theorem". Duke Mathematical Journal. 8 (3): 457–459. doi:10.1215/S0012-7094-41-00838-4.

- ^ These examples are taken from: F. Boyer Théorèmes de point fixe et applications CMI Université Paul Cézanne (2008–2009) Archived copy at WebCite (August 1, 2010).

- ^ For context and references see the article Hex (board game).

- ^ P. Bich Une extension discontinue du théorème du point fixe de Schauder, et quelques applications en économie Archived June 11, 2011, at the Wayback Machine Institut Henri Poincaré, Paris (2007)

- ^ For a long explanation, see: Dubucs, J. P. (1988). "L. J. E. Brouwer : Topologie et constructivisme". Revue d'Histoire des Sciences. 41 (2): 133–155. doi:10.3406/rhs.1988.4094.

- ^ Later it would be shown that the formalism that was combatted by Brouwer can also serve to formalise intuitionism, with some modifications. For further details see constructive set theory.

- ^ H. Scarf found the first algorithmic proof: Voitsekhovskii, M.I. (2001) [1994], "Brouwer theorem", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press, ISBN 1-4020-0609-8.

- ^ Teschl, Gerald (2005), "14.4: The Brouwer fixed point theorem", Topics in Real and Functional Analysis, retrieved 2016-03-08

- ^ Kellogg, Li & Yorke 1976.

- ^ Chow, Mallet-Paret & Yorke 1978.

- ^ David Gale (1979). "The Game of Hex and Brouwer Fixed-Point Theorem". The American Mathematical Monthly. 86 (10): 818–827. doi:10.2307/2320146. JSTOR 2320146.

- ^ Eldon Dyer (1956). "A fixed point theorem". Proceedings of the American Mathematical Society. 7 (4): 662–672. doi:10.1090/S0002-9939-1956-0078693-4.

- ^ Nyman, Kathryn L.; Su, Francis Edward (2013), "A Borsuk–Ulam equivalent that directly implies Sperner's lemma", American Mathematical Monthly, 120 (4): 346–354, doi:10.4169/amer.math.monthly.120.04.346, MR 3035127

References

- Chow, Shui Nee; Mallet-Paret, John; Yorke, James A. (1978). "Finding zeroes of maps: Homotopy methods that are constructive with probability one". Mathematics of Computation. 32 (143): 887–899. doi:10.1090/S0025-5718-1978-0492046-9. MR 0492046.

- Gale, D. (1979). "The Game of Hex and Brouwer Fixed-Point Theorem". The American Mathematical Monthly. 86 (10): 818–827. doi:10.2307/2320146. JSTOR 2320146.

- Hirsch, Morris W. (1988). Differential Topology. New York: Springer. ISBN 978-0-387-90148-0. (see p. 72–73 for Hirsch's proof utilizing non-existence of a differentiable retraction)

- Istrăţescu, Vasile I. (1981). Fixed Point Theory. Mathematics and its Applications. 7. Dordrecht–Boston, MA: D. Reidel. ISBN 978-90-277-1224-0. MR 0620639.

- Karamardian, S., ed. (1977). Fixed Points: Algorithms and Applications. Academic Press. ISBN 978-0-12-398050-2.

- Kellogg, R. Bruce; Li, Tien-Yien; Yorke, James A. (1976). "A constructive proof of the Brouwer fixed point theorem and computational results". SIAM Journal on Numerical Analysis. 13 (4): 473–483. Bibcode:1976SJNA...13..473K. doi:10.1137/0713041. MR 0416010.

- Leoni, Giovanni (2017). A First Course in Sobolev Spaces: Second Edition. Graduate Studies in Mathematics. 181. American Mathematical Society. pp. 734. ISBN 978-1-4704-2921-8

- Sobolev, Vladimir I. (2001) [1994], "Brouwer theorem", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press

External links

- Brouwer's Fixed Point Theorem for Triangles at cut-the-knot

- Brouwer theorem, from PlanetMath with attached proof.

- Reconstructing Brouwer at MathPages

- Brouwer Fixed Point Theorem at Math Images.

자신에게 또는 닫힌

자신에게 또는 닫힌

볼록한 부분집합

볼록한 부분집합

후자의 조건은 종종 "고정점 근사치"라는 비공식 구절에서 의미하는 것이다.[

후자의 조건은 종종 "고정점 근사치"라는 비공식 구절에서 의미하는 것이다.[

부드러운 수축

부드러운 수축

함수인 특수한 경우에 대한 증거의 개요를 제시한다.

함수인 특수한 경우에 대한 증거의 개요를 제시한다.

(와) f는 이 그룹의 정체성으로 작용하므로 f는 고정점을 가진다.

(와) f는 이 그룹의 정체성으로 작용하므로 f는 고정점을 가진다.