집단행동문제

Collective action problem집단행동 문제나 사회적 딜레마는 공동행동을 저해하는 개인들 간의 이해 상충 때문에 모든 개인이 협력하는 것이 낫지만 그렇게 하지 못하는 상황이다.[1][2][3] 집단행동 문제는 수세기 동안 정치철학에서 다뤄져 왔지만, 1965년 맨큐어 올슨의 '집단행동 논리'에서 가장 명확히 규명되었다.

너무 많은 그룹 구성원들이 그룹의 가장 장기적인 이익에 따라 행동하기 보다는 개인의 이익과 즉각적인 만족을 추구할 때 문제가 발생한다. 사회적 딜레마는 여러 가지 형태를 취할 수 있으며 심리학, 경제학, 정치학과 같은 학문 전반에 걸쳐 연구된다. 사회적 딜레마를 이용해 설명할 수 있는 현상의 예로는 자원 고갈, 낮은 투표율, 인구 과잉 등이 있다. 집단행동 문제는 공공재의 제공에서 비롯되는 게임 이론과 프리라이더 문제를 분석해 이해할 수 있다. 또한, 집단 문제는 현재 전 세계 국가들이 직면하고 있는 수많은 공공 정책 우려에 적용될 수 있다.

저명한 이론가들

일찍부터 생각한 것

비록 '집단행동 문제'라는 말을 쓴 적은 없지만, 토머스 홉스는 인간의 협력이라는 주제에 관한 초기 철학자였다. 홉스는 1651년 리바이어던에서 "아무리 두 남자라도 같은 것을 원하면, 그럼에도 불구하고 둘 다 즐길 수 없는 적이 된다"[4]고 쓰면서, 사람들이 순전히 사리사욕에서 행동한다고 믿었다. 홉스는 자연상태는 이해관계가 상충되는 사람들 사이의 끊임없는 전쟁으로 이루어져 있어 협력이 양 당사자에게 상호 이익이 되는 상황에서도 사람들이 다투고 사력을 추구하게 한다고 믿었다. 자연상태의 인간을 이기적이고 분쟁에 빨리 관여하는 것으로 해석함으로써, 홉스의 철학은 현재 집단행동 문제로 언급되고 있는 것의 기초를 닦았다.

데이비드 흄은 1738년 저서 '인간의 자연에 관한 논문'에서 현재 집단행동 문제라 불리는 것에 대해 또 다른 초기적이고 더 잘 알려진 해석을 내놓았다. 흄은 초원의 물을 빼는 것에 동의하는 이웃들을 묘사함으로써 집단 행동 문제를 특징짓는다.

두 이웃은 그들이 공통적으로 소유하고 있는 목초지를 배수하는 데 동의할 수 있다. 왜냐하면 그들은 서로의 마음을 알기 쉽기 때문이다. 그리고 각 이웃은 그가 자신의 입장에서 실패했을 때의 즉각적인 결과가 전체 프로젝트를 포기하는 것이라는 것을 인식해야 한다. 그러나 그러한 행동에 있어서 천명의 사람들이 동의해야 한다는 것은 매우 어렵고 정말 불가능한 일이다; 그들이 그렇게 복잡한 설계에 협력하는 것은 어렵고, 여전히 그것을 실행하는 것은 더 어렵다; 반면에 각자가 그 문제와 경험에서 벗어나기 위한 구실을 찾고, 모든 짐을 다른 사람들에게 떠맡길 것이다.[5]

이 구절에서 흄은 집단행동 문제의 기초를 확립한다. 천명이 힘을 합쳐 공동의 목표를 달성할 것으로 예상되는 상황에서, 개인들은 그 목표를 달성하기 위해 충분한 노력을 기울일 것이라고 가정하기 때문에 무임승차할 가능성이 높다. 소규모 그룹에서 한 개인이 가지는 영향은 훨씬 더 크기 때문에, 개인들은 무임승차하는 경향이 덜할 것이다.

현대 사상

집단행동 문제에 대한 가장 두드러진 현대적 해석은 맨큐어 올슨의 1965년 저서 '집단행동의 논리'에서 찾을 수 있다.[6] 그 속에서, 그는 사회학자와 정치학자들이 그 당시 집단이 그들의 구성원들의 이익을 증진시키기 위해 필요하다고 받아들여진 믿음에 대해 연설했다. 올슨은 집단의 구성원들이 전체 집단의 최선의 이익을 대표하지 않는 상반된 이해관계를 가질 수 있기 때문에 개인의 합리성이 반드시 집단 합리성을 초래하는 것은 아니라고 주장했다.

올슨은 이어 "비경쟁적이면서도 비융자적인 순수 공익의 경우 한 기여자가 다른 기여자가 더 많이 기여함에 따라 공익에 대한 기여를 줄이는 경향이 있다"고 주장했다. 또한 올슨은 개인들이 자신들에게 이익이 될 뿐만 아니라 전체 대중에게 꼭 이익이 되지 않는 경제적 이익을 추구하는 경향을 강조했다. 이는 자신의 이익을 추구하는 개인이 이론적으로 전체 시장의 집단적 웰빙으로 귀결되어야 한다는 아담 스미스의 '보이지 않는 손' 이론과 대비된다.[6]

올슨의 저서는 집단행동 문제를 사회과학의 가장 골치 아픈 딜레마 중 하나로 정립하여 오늘날 인간의 행동과 정부 정책과의 관계에 대한 논의에 깊은 인상을 남겼다.

이론들

게임 이론

사회적 딜레마는 사회 및 행동 과학에 많은 관심을 끌어왔다. 경제학자, 생물학자, 심리학자, 사회학자, 정치학자 모두 사회적 딜레마에서 행동을 연구한다. 가장 영향력 있는 이론적 접근법은 경제 게임 이론(즉, 이성적 선택 이론, 기대 효용 이론)이다. 게임 이론은 개인들이 그들의 효용성을 최대화하기 위해 동기부여를 하는 합리적인 행위자라고 가정한다. 효용은 종종 사람들의 경제적 사리사욕의 관점에서 좁게 정의된다. 따라서 게임 이론은 사회적 딜레마에서 비협조적인 결과를 예측한다. 이것이 유용한 출발 전제임에도 불구하고, 경제 게임 이론의 한계를 증명하면서 개인의 합리성에서 벗어날 수 있는 많은 상황이 있다.[7]

게임 이론은 경제 이론의 주요 구성요소 중 하나이다. 그것은 개인이 희소한 자원을 할당하는 방법과 희소성이 인간의 상호작용을 촉진하는 방법을 다룬다.[8] 게임 이론의 가장 유명한 예 중 하나는 죄수의 딜레마다. 고전 죄수의 딜레마 모델은 범죄 혐의를 받는 두 명의 선수로 구성되어 있다. A선수가 B선수를 배신하기로 결정하면, B선수는 실형을 선고받는 동안 A선수는 실형이 선고되지 않으며, 그 반대의 경우도 마찬가지다. 두 선수 모두 범행에 대해 입을 다물고 있으면 둘 다 감형을 받게 되고, 두 선수 모두 상대방을 자수하면 각각 더 실속 있는 형량을 받게 된다. 이런 상황에서 각 선수는 둘 다 감형을 받을 수 있도록 조용히 있어야 한다. 그러나 현실적으로 의사소통이 불가능한 선수들은 각각 감형형을 받기 위해 각자의 동기가 있기 때문에 서로 배신하는 쪽을 택하게 될 것이다.[9]

죄수의 딜레마

죄수의 딜레마 모델은 집단의 이익과 충돌하는 개인의 이익의 결과를 잘 보여주고 있기 때문에 집단 문제를 이해하는 데 결정적이다. 이번과 같은 단순한 모델에서는 두 죄수가 의사소통을 할 수 있었다면 문제가 해결되었을 것이다. 그러나, 수많은 개인들이 관련된 더 복잡한 현실 세계 상황에서, 집단 행동 문제는 종종 집단이 집단 경제적 이해관계에 있는 결정을 내리는 것을 방해한다.[10]

죄수의 딜레마는 사회적 딜레마 연구의 기반이 되는 단순한 게임이다[11].[12] 이 게임의 전제는 범죄의 공범 두 명이 따로 수감되어 있고, 다른 한 명에게 불리한 증거를 제시하면 각각 선처를 제공한다는 것이다. 아래 표에서 보듯이, 최적의 개별 결과는 반대 증언을 받지 않고 상대방에게 불리한 증언을 하는 것이다. 그러나 최적의 집단 결과는 두 죄수가 서로 협력하는 것이다.

| 죄수 B는 자백하지 않는다(협조) | 죄수 B가 고백한다(결함) | |

|---|---|---|

| A형사는 자백하지 않는다(협조) | 각각 1년씩 봉사한다. | 죄수 A: 3년 죄수 B: 석방되다 |

| 죄수 A가 고백한다(결함) | 죄수 A: 석방되다 죄수 B: 3년 | 각각 2년을 복역한다. |

반복된 게임에서 플레이어는 상대편이 이전 라운드에서 이탈하지 않는 한 서로 신뢰하는 법을 배우거나 티격태격 같은 전략을 개발할 수 있다.

비대칭 죄수의 딜레마 게임은 한 죄수가 다른 죄수보다 더 많은 것을 얻거나 잃는 게임이다.[13] 협력에 대한 보상이 같지 않은 반복실험에서, 편익 극대화의 목표는 편익 균등화라는 목표에 의해 기각될 수 있다. 혜택받지 못한 선수는 혜택을 받은 선수가 망명할 수 있는 이익 없이 일정 비율의 시간을 이탈할 수 있다.[14] 좀 더 자연스러운 상황에서 협상 문제에 대한 더 나은 해결책이 있을 수 있다.

관련 게임으로는 스노드리프트 게임, 스태그 헌트, 비양심적인 식당의 딜레마, 센티페데 게임 등이 있다.

진화론

생물학적 및 진화적 접근방식은 사회적 딜레마에서 의사결정에 유용한 보완적 통찰력을 제공한다. 이기적인 유전자 이론에 따르면, 개인은 그들의 유전자의 생존에 도움이 된다면 협력하기 위해 겉으로 보기에 비이성적인 전략을 추구할 수도 있다. 포괄적 건강의 개념은 유전적 관심사 공유로 인해 가족 구성원들과 협력하는 것이 대가를 치를 수 있다고 기술하고 있다. 부모가 오프 스프링에 도움을 주는 것은 그들의 유전자의 생존을 용이하게 하기 때문에 이익이 될 수 있다. 상호주의 이론은 협력의 진화에 대한 다른 설명을 제공한다. 같은 개인들 간의 반복되는 사회적 딜레마 게임에서, 참여자들은 협력하지 못한 파트너를 처벌할 수 있기 때문에 협력이 등장할 수 있다. 이것은 상호 협력을 장려한다. 상호주의는 참여자들이 왜 다이애드에 협력하는지에 대한 설명으로 작용하지만, 더 큰 집단을 설명하지는 못한다. 간접적 상호주의와 값비싼 신호의 진화 이론은 대규모 협력을 설명하는데 유용할 수 있다. 사람들이 게임을 할 파트너를 선택적으로 선택할 수 있을 때, 협동적인 명성을 발전시키는 것이 득이 된다. 협력은 친절과 관대함을 전달하는데, 이는 사람을 매력적인 그룹 멤버로 만들기 위해 결합된다.

심리학 이론

심리학적 모델은 개인이 좁은 자기 이익에만 국한되어 있다는 게임 이론 가정에 의문을 제기함으로써 사회적 딜레마에 대한 추가적인 통찰력을 제공한다. 상호의존성 이론은 사람들이 주어진 수익률 매트릭스를 그들의 사회적 딜레마 선호와 더 일치하는 효과적인 매트릭스로 변환할 것을 제안한다. 예를 들어 가까운 혈족과의 죄수의 딜레마는 수익률 매트릭스를 협력하는 것이 합리적인 매트릭스로 바꾼다. 귀인 모델은 이러한 변화에 대한 추가적인 지원을 제공한다. 개인이 이기적으로 사회적 딜레마에 접근하든 협력적으로 접근하든 간에 그들이 사람들이 선천적으로 탐욕스럽거나 협력적이라고 믿느냐에 달려 있을 수 있다. 마찬가지로, 목표 기대 이론은 사람들이 다음과 같은 두 가지 조건에서 협력할 수 있다고 가정한다. 그들은 (1) 협력 목표를 가지고 있어야 하며, (2) 다른 사람들이 협력하기를 기대해야 한다. 또 다른 심리학적 모델인 적합성 모델은 개인이 합리적으로 자신의 보상을 계산한다는 게임 이론 가정에 의문을 제기한다. 대신에 많은 사람들은 그들의 결정을 주변 사람들이 하는 것에 근거하고, 협력 여부를 결정하기 위해 평등 규칙과 같은 간단한 휴리스틱스를 사용한다. 적합성의 논리는 '나(정체성)와 같은 사람이 이런 문화(집단)를 감안할 때 (인식) 이런 상황에서 (규칙/휴식성)을 하는 것은 무엇인가'라는 질문을 스스로에게 던지며, 이러한 요소들이 협력에 영향을 미친다는 것을 시사한다(Weber et al., 2004). (Kopelman 2009).[16]

공공재

공공재 딜레마는 구성원 중 일부가 공익을 위해 무언가를 주면 그룹 전체가 이익을 얻을 수 있고, 다른 사람이 충분히 기여하면 개인이 '무임승차' 혜택을 받는 상황이다.[17] 공공재는 비제외성과 비경쟁성의 두 가지 특징으로 정의된다. 즉, 누구나 혜택을 받을 수 있고 한 사람이 그것을 사용하는 것이 다른 사람의 사용을 방해하지 않는다는 것을 의미한다. 시청자의 기여도에 의존하는 공영방송이 대표적이다. 서비스 제공에 꼭 필요한 시청자는 단 한 명도 없기 때문에 시청자는 아무런 비용도 들이지 않고 서비스의 혜택을 누릴 수 있다. 기부가 충분하지 않으면 서비스를 제공할 수 없다. 경제학에서 공공재 딜레마를 둘러싼 문헌은 그 현상을 무임승차자 문제로 언급하고 있다. 경제적 접근법은 광범위하게 적용가능하며 공공의 이익에 수반되는 무임승차를 언급할 수 있다.[18] 사회심리학에서 문학은 이러한 현상을 사회적 빈둥거림이라고 한다. 프리라이딩은 일반적으로 공공재를 묘사하는 데 사용되는 반면, 사교적인 로핑은 특히 사람들이 혼자 일할 때보다 단체에서 더 적은 노력을 기울이는 경향을 말한다.[19]

공공재는 경쟁적이지 않고 침전할 수 없는 상품이다. 한 소비자에 의한 소비가 다른 소비자에 의한 소비량에 어떠한 영향도 미치지 않는다면 재화는 비할 바가 못 된다고 한다. 또한, 재화를 지불하지 않는 사람들이 재화의 혜택을 누리지 못하게 할 수 없다면 재화는 침전될 수 없다고 한다.[20] 공공재에 대한 비확률적인 측면은 프리라이더 문제로 알려진 집단행동 문제의 한 측면이 작용하는 부분이다. 예를 들어, 한 회사가 불꽃놀이를 하고 입장료 10달러를 부과할 수 있지만, 만약 지역 주민들이 모두 집에서 불꽃놀이를 볼 수 있다면, 대부분은 입장료를 내지 않는 쪽을 택할 것이다. 따라서, 대다수의 개인들은 무임승차를 선택함으로써, 회사가 미래에 또 다른 불꽃쇼를 여는 것을 단념시킬 것이다. 비록 불꽃놀이가 개개인에게 확실히 유익했지만, 그들은 입장료를 지불하는 사람들에게 그 쇼를 재정적으로 지원했다. 하지만 모두가 이런 입장을 취했다면, 이 쇼에 출연하는 회사는 그렇게 많은 개인들에게 즐거움을 주는 불꽃놀이를 구입하는 데 필요한 자금을 조달할 수 없었을 것이다. 무임승차에 대한 개별적 인센티브가 모두가 즐길 수 있는 불꽃쇼 비용을 지불하려는 단체의 집단적 욕망과 상충되기 때문에 이러한 상황은 집단행동 문제를 시사한다.[20]

순수 공공재로는 정부가 납세자 기금을 활용해 주로 제공하는 국방·공원과 같은 서비스가 포함된다.[20] 납세자들은 세금 기부에 대한 대가로 이러한 공공재의 혜택을 누린다. 그러나 공공사업에 대한 자금조달이 부족한 개발도상국에서는 공동체에 이익이 되는 자원 및 재정사업을 경쟁하기 위해 지역사회에 넘어가는 경우가 많다.[21] 공동체가 성공적으로 공공복리에 기여할 수 있는 능력은 집단의 규모, 집단의 힘이나 영향력, 집단 내 개인의 취향과 선호도, 집단 구성원 간의 복리후생 분배 등에 따라 달라진다. 집단이 너무 크거나 집단행동의 혜택이 개별 구성원에게 가시화되지 않을 경우 집단행동의 문제는 공공재의 제공을 어렵게 하는 협력 부족을 초래한다.[21]

리소스 관리 보충

자원관리 보완 딜레마는 그룹 구성원이 재생 자원을 공유해 그룹 구성원이 수확을 초과하지 않을 경우 혜택을 계속 창출하는 것이 아니라 개인 단 한 명이라도 수확으로 최대한 이익을 얻는 상황이다.[22]

공동체의 비극

서민들의 비극은 자원관리 딜레마의 한 유형이다. 딜레마는 한 집단의 구성원들이 공동의 재화를 공유할 때 발생한다. 공동재는 경쟁력과 비제외성이며, 이는 누구나 자원을 사용할 수 있지만 이용 가능한 자원이 한정되어 있기 때문에 과다복용되기 쉽다는 것을 의미한다.[24]

영국 경제학자 윌리엄 포스터 로이드(William Forster Lloyd)의 1833년 팜플렛에 처음으로 서민 비극의 패러다임이 등장했다. 로이드에 따르면, "어떤 사람이 소를 자기 밭에 더 많이 들여놓으면, 그들이 소비하는 자급금의 양은 모두 그의 원래 목축의 명령에서 공제된다. 그리고 만약 이전에는 목축의 충분한 양 이상이 없다면, 그는 추가 소로부터 이익을 얻지 못한다. 한 가지 방법으로 얻는 것은 잃어버린 것이다.그러나 그가 더 많은 소를 공동의 소로 삼으면, 그들이 소비하는 음식은 모든 소와 다른 소와 그 숫자에 비례하여 다른 소가 나누어 먹는 추론을 형성하고, 그 가운데 극히 일부만 자기 소에게서 떼어낸다.'[25]

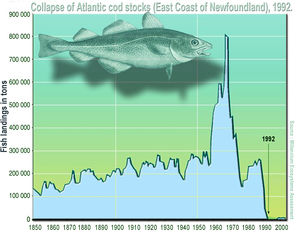

공동체의 비극의 템플릿은 다양한 형태의 자원 고갈을 포함한 무수한 문제들을 이해하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 1960년대와 1970년대에 남획은 이전에 대서양 대구의 풍부한 공급을 고갈시켰다. 1992년까지, 어부들이 그 종을 다시 채울 만큼 충분한 물고기를 남겨두지 않았기 때문에 대구의 개체수는 완전히 붕괴되었다.[23] 또 다른 예는 개인주의 국가들 (vs. collectivist)에서 질병과 사망에 대한 COVID-19의 높은 비율이다.[26]

소셜 트랩

사회적 함정은 개인이나 집단이 나중에 부정적이거나 심지어 치명적인 결과를 갖는 즉각적인 보상을 추구할 때 발생한다.[27] 이러한 유형의 딜레마는 어떤 행동이 처음에는 보상을 생산하지만 동일한 행동을 계속하면 수익이 감소할 때 발생한다. 사회적 덫을 일으키는 자극을 미닫이 강화제라고 하는데, 이는 행동을 적은 양으로 강화하고 대량으로 처벌하기 때문이다.

사회적 덫의 한 예는 자동차의 사용과 그로 인한 오염이다. 개별적으로 보면, 자동차는 교통에 혁명을 일으키고 삶의 질을 크게 향상시킨 적응형 기술이다. 그러나 그들의 현재 널리 사용되고 있는 환경은 에너지원에서 직접 또는 수명에 걸쳐 높은 수준의 오염을 발생시킨다.

지각 딜레마

지각적 딜레마는 갈등 중에 발생하며, 외부 집단 편향의 산물이다. 이 딜레마에서 분쟁 당사자들은 상대방이 회유적인 제스처를 취할 것이라고 믿는 동시에 협력을 선호한다.[28]

충돌중

갈등에 있어서의 지각적 딜레마의 확산은 그 주제에 관한 두 개의 뚜렷한 사상학파의 발전으로 이어졌다. 억제 이론에 따르면, 충돌 시 취할 수 있는 최선의 전략은 필요시 무력을 사용하려는 힘과 의지를 보여주는 것이다. 이 접근법은 공격이 발생하기 전에 만류하기 위한 것이다. 반대로, 갈등 완화적 견해는 억제 전략이 적대감과 방어력을 증가시키고 평화적인 의도를 명확히 보여주는 것이 고조되는 것을 피하는 가장 효과적인 방법이라고 주장한다.[29]

실제 억제 이론의 한 예가 상호확증파괴(MAD)의 냉전 전략(미국과 소련 양쪽에서 고용)이다. 두 나라 모두 2차 타격 능력을 갖고 있었기 때문에 핵무기 사용은 그들 자신의 파멸을 초래할 것이라는 것을 각국은 알고 있었다. 논란이 일었지만 MAD는 핵전쟁 방지라는 1차적 목적에 성공해 냉전을 유지했다.

유화 제스처 또한 분쟁의 소용돌이 이론에 따라 큰 효과를 발휘하도록 사용되어 왔다. 일례로 안와르 엘 사다트 이집트 대통령의 1977년 양국 간 적대관계가 장기화된 가운데 이스라엘을 방문한 것이 호평을 받았고, 궁극적으로 이집트-이스라엘 평화조약에 기여했다.

정치에서

투표

학자들은, 심지어 전쟁터 상태에서도, 한 표가 미국 대통령 선거의 결과를 흔들 수 있는 가능성은 천만분의 1에 불과하다고 추정한다.[30] 이 통계는 그들이 선거 결과에 영향을 미칠 수 없다고 믿기 때문에 개인들이 그들의 민주적인 투표권을 행사하는 것을 단념시킬 수 있다. 그러나 모든 사람들이 이 관점을 채택하고 투표하지 않기로 결정한다면 민주주의는 붕괴될 것이다. 이러한 상황은 집단행동 문제를 초래하는데, 그들의 투표는 선거 결과에 실질적인 차이를 만들 가능성이 거의 없기 때문에 어떤 한 개인도 투표에서 집에 머무르는 것을 선택하도록 장려되기 때문이다.

그러나 미국의 높은 수준의 정치적 무관심에도 불구하고, 이러한 집단행동 문제는 일부 정치학자들이 예상하는 것만큼 투표율을 낮추지 않는다.[31] 대부분의 미국인들은 자신들의 정치적 효능이 실제보다 더 높다고 믿고, 수백만 명의 미국인들이 자신들의 표가 중요하지 않다고 믿는 것을 막고 투표에서 집으로 돌아오는 것을 막는 것으로 밝혀졌다. 따라서 집단행동 문제는 집단행동에 참여하는 개인에 대한 가시적 이익뿐만 아니라 집단행동이 개인의 이익으로 이어질 것이라는 단순한 믿음으로 해결될 수 있는 것으로 보인다.

환경정책

기후변화, 생물다양성 손실, 폐기물 축적 등 환경문제를 집단행동 문제로 설명할 수 있다.[32] 이러한 문제들은 방대한 수의 사람들의 일상적인 행동과 연관되어 있기 때문에, 이러한 환경 문제의 영향을 완화시키기 위해 엄청난 수의 사람들이 또한 필요하다. 그러나 정부의 규제 없이는 개인이나 기업이 탄소배출량을 줄이거나 재생 불가능한 자원의 사용을 줄이는 데 필요한 조치를 취하지 않을 것 같다. 이러한 사람들과 기업들은 종종 보다 쉽고 저렴한 옵션을 선택하도록 장려되기 때문이다.지구의 건강에 도움이 될 것이다.[32]

개인의 자기 이익 때문에 미국인의 절반 이상이 기업에 대한 정부의 규제가 득보다 실이 많다고 믿게 되었다. 그러나 같은 미국인에게 음식과 수질에 대한 기준과 같은 구체적인 규제에 대한 질문을 받았을 때, 대부분의 사람들은 현재 시행되고 있는 법에 만족하거나 훨씬 더 엄격한 규제에 찬성한다.[33] 이것은 집단문제가 환경문제에 대한 집단행동을 방해하는 방법을 보여준다: 개인이 식품이나 수질과 같은 문제에 직접적으로 영향을 받았을 때, 그들은 규제를 선호하지만 개인이 그들의 탄소배출이나 폐기물 축적으로 큰 영향을 볼 수 없을 때, 그들은 일반적으로 동의하지 않는 경향이 있다.환경 보호 활동을 줄이도록 장려하는 법률을 제정하다

사회적 딜레마에서의 협력을 촉진하는 요소

사람들이 협력하는 조건을 연구하면 사회적 딜레마를 해결하는 방법을 밝혀낼 수 있다. 문헌은 세 가지 광범위한 해결책(동기, 전략, 구조)을 구분하는데, 이는 행위자를 순전히 사리사욕에 의해 동기 부여된 것으로 보는지와 사회적 딜레마 게임의 규칙을 바꾸는지에 따라 다르다.

동기적 해결책

동기적 해결책은 사람들이 다른 관련 선호를 가지고 있다고 가정한다. 사회적 가치 지향에 관한 상당한 문헌이 있는데, 이것은 사람들이 자기와 타인을 위한 결과를 얼마나 중요하게 생각하는지에 대해 안정된 선호를 가지고 있다는 것을 보여준다. 연구는 (1) 개인주의-남과 무관하게 자신의 성과를 최대화하는 것, (2) 경쟁-타인에 비해 자신의 결과를 최대화하는 것, (3) 협력-공동성과를 최대화하는 세 가지 사회적 동기에 집중되어 왔다. 첫 번째 두 가지 방향은 친자아적 방향, 세 번째 방향은 친사회적 방향이라고 한다. 분야뿐 아니라 실험실에서 사회적 딜레마에 직면했을 때 친사회적 인격자와 친자아가 다르게 행동한다는 발상에 대한 많은 지지가 있다.[citation needed] 친사회적 성향을 가진 사람들은 그들의 결정의 도덕적 함의를 더 중요시하며, 사회적 딜레마에서 가장 바람직한 선택으로 협력을 본다. 물 부족과 같은 희소성의 조건이 있을 때, 친사회적 자원은 공동의 자원으로부터 덜 수확한다. 마찬가지로, 친사회주의자들은 예를 들어 자동차나 대중교통을 이용하는 것의 환경적 결과에 더 관심을 갖는다.[34]

사회적 가치 지향의 발달에 관한 연구는 가족사(예비 사회자는 형제자매가 더 많다), 나이(노인들은 더 친사회적이다), 문화(서구 문화에서 더 개인주의자들), 성별(더 많은 여성들은 친사회적이다), 심지어 대학 과정(경제 학생들은 덜 친사회적이다)과 같은 요소들의 영향을 시사한다. 그러나, 우리가 이러한 사회적 가치 지향의 기초가 되는 심리적 메커니즘에 대해 더 많이 알 때까지는 개입에 대한 좋은 근거가 부족하다.

개인이 그룹 결과에 할당하는 가중치에 영향을 미칠 수 있는 또 다른 요인은 의사소통의 가능성이다. 사회적 딜레마 문학에서 확실한 발견은 사람들이 서로 대화할 기회가 주어질 때 협력이 증가한다는 것이다. 이 효과를 설명하는 것은 꽤 어려운 일이었다. 한 가지 동기부여가 되는 이유는 의사소통이 집단 정체성을 강화시키기 때문이다.[35]

그러나 전략적 고려도 있을 수 있다. 첫째로, 의사소통은 그룹 멤버들에게 그들이 무엇을 할 것인지에 대한 약속과 명시적인 약속을 할 기회를 준다. 많은 사람들이 협력하겠다는 약속을 고수하는지는 분명하지 않다. 마찬가지로, 커뮤니케이션을 통해 사람들은 다른 사람들이 무엇을 하는지에 대한 정보를 수집할 수 있다. 반면에, 이 정보는 모호한 결과를 초래할 수 있다; 다른 사람들의 협력 의지에 대한 인식은 그들을 이용하려는 유혹을 야기할 수 있다.

소셜 딜레마 이론은 소셜 미디어 커뮤니케이션과 조직 내 지식 공유를 연구하는 데 적용되었다. 조직적 지식은 기여하려는 동기가 핵심인 공공재로 간주될 수 있다. 내재적 동기부여와 외적 동기부여 모두 개인 차원에서 중요하며 경영 개입을 통해 해결할 수 있다.[36]

전략적 솔루션

해결책의 두 번째 범주는 주로 전략적이다. 반복적인 상호작용에서 사람들이 Tit for tat strategy(TFT)를 채택할 때 협력이 나타날 수 있다. TFT는 먼저 협력적인 움직임을 보이고, 다음 동작은 파트너의 결정을 모방하는 것이 특징이다. 따라서 파트너가 협력하지 않으면 파트너가 협력을 시작할 때까지 이 동작을 복사한다. 서로 다른 전략이 맞붙은 컴퓨터 토너먼트는 TFT가 사회적 딜레마에서 가장 성공적인 전략임을 보여주었다. TFT는 멋지지만 확고하기 때문에 실제 사회 딜레마에서 흔히 볼 수 있는 전략이다. 예를 들어, 결혼 계약, 임대 계약, 국제 무역 정책이 모두 TFT-actics를 사용한다고 생각해 보십시오.

그러나, TFT는 꽤 용서할 수 없는 전략이며, 시끄러운 현실 세계의 딜레마에서는 좀 더 용서할 수 있는 전략이 그것만의 장점을 가지고 있다. 이러한 전략은 GTFT(Guarant-Tit-tattle-tit-tit-tat)로 알려져 있다.[37] 이 전략은 항상 협력으로 보답하며, 대개 탈북에 대한 답신을 준다. 하지만 GTFT는 어느 정도 확률로 상대 선수의 이탈을 용서하고 협력할 것이다. 행동과 인식의 오류의 세계에서 그러한 전략은 내시 균형과 진화적으로 안정된 전략이 될 수 있다. 이로운 협력일수록 탈북자들의 침략에 여전히 저항하면서 GTFT를 용서할 수 있다.

비록 파트너가 다시 만나지 못할지라도 협력하는 것이 전략적으로 현명할 수 있다. 사람들이 누구와 상호작용할지를 선택적으로 선택할 수 있을 때 협력자로 보여지는 것이 이득이 될 수 있다. 연구에 따르면 협력자는 비협조자보다 더 나은 기회를 스스로 창출한다. 이들은 협력 파트너, 로맨틱 파트너, 그룹 리더로 선택적으로 선호된다. 그러나 이것은 사람들의 사회적 딜레마 선택이 다른 사람들에 의해 감시될 때에만 발생한다. 자선 기부, 자선 사업, 방관자 개입과 같은 이타주의와 협력의 공공 행위는 아마도 평판에 기반한 협력의 표시일 것이다.

구조해결

구조적 해결책은 사회적 딜레마를 수정하거나 딜레마를 완전히 제거함으로써 게임의 규칙을 바꾼다. 환경보전행위에 대한 현장조사 결과, 보상금 형태의 선별적 인센티브가 국내 수도와 전기 사용량을 줄이는 데 효과적이라는 결과가 나왔다.[citation needed] 나아가 수많은 실험 및 사례연구에 따르면, 협력과 자조직화를 위한 외부 정치구조에 의해 합법화된 경우, 개인들이 상황을 감시할 능력이 있는지, 처벌할 능력이 있는지, 또는 "방조" 탈북자가 누구와 소통할 수 있는지 등 여러 요인에 근거하여 협력할 가능성이 더 높다는 것을 알 수 있다.공지와 정보 공유, 서로를 알고, 분쟁 해결을 위한 효과적인 영역을 가지고 있으며, 경계를 잘 정하거나 쉽게 감시할 수 있는 사회 및 생태 시스템을 관리하고 있다.[38][39] 그러나 상벌 제도의 시행은 여러 가지 이유로 문제가 될 수 있다. 첫째, 제재 시스템을 만들고 관리하는 데 상당한 비용이 든다. 선별적 보상과 처벌을 하려면 지원기관이 협력사와 비협조자의 활동을 모두 감시해야 하는데, 이를 유지하려면 상당한 비용이 소요될 수 있다. 둘째, 이러한 제도들은 그 존재에 대한 기여 없이 제재 제도의 혜택을 누릴 수 있기 때문에 그 자체가 공공재다. 경찰, 육군, 사법 제도는 국민들이 기꺼이 세금을 내고 그들을 지원하지 않는 한 운영되지 못할 것이다. 이는 많은 사람들이 이러한 기관에 기여하기를 원하는지에 대한 의문을 제기한다. 실험적인 연구는 특히 낮은 신뢰의 개인들이 처벌 제도에 기꺼이 돈을 투자하려고 한다는 것을 시사한다.[40] 상당수의 사람들이 개인적으로 이익을 보지 않더라도 비협조자를 처벌할 용의가 꽤 있다. 일부 연구자들은 심지어 이타적인 처벌이 인간의 협력을 위한 진화된 메커니즘이라고 제안하기도 한다. 세 번째 제한은 처벌과 포상제도가 사람들의 자발적인 협력의지를 훼손할 수 있다는 것이다. 어떤 사람들은 협력으로부터 "따뜻한 빛"을 얻으며 선별적인 인센티브 제공은 그들의 협력적 의도를 밀어낼 수 있다. 마찬가지로 부정적 제재 시스템의 존재는 자발적인 협력을 저해할 수 있다. 일부 연구는 처벌 제도가 사람들이 다른 사람들에 대한 신뢰를 감소시킨다는 것을 발견했다.[41] 다른 연구에서는 초동 처벌의 강도가 낮고, 특이한 고충을 참작하고, 위반자가 집단 신뢰에 재진입할 수 있도록 한 졸업제 제재가 집단적 자원관리를 지원하고, 체제에 대한 신뢰를 높이는 것으로 나타났다.[42][43]

경계 구조 해법은 사회적 딜레마 구조를 수정하고 그러한 전략은 종종 매우 효과적이다. 공동의 딜레마에 대한 실험적인 연구는 과대평가 집단이 공동의 자원을 돌볼 지도자를 더 기꺼이 임명한다는 것을 보여준다. 민주적으로 선출된 원형 지도자에 대한 선호도가 있으며, 특히 사람들의 집단적 유대가 강한 경우에는 힘이 제한된다.[44] 유대가 약할 때 단체들은 강압적인 권력 기반을 가진 더 강한 지도자를 선호한다. 사회적 딜레마를 다스리는 데 당국이 신뢰할 수 있는지, 그리고 현장 연구를 통해 합법성과 공정한 절차가 시민의 권한 수용 의지에 있어 극히 중요하다는 것을 알 수 있을지는 여전히 의문이다. 다른 연구에서는 외부 권위 기반 없이 그룹이 문제의 자원에 높은 가치를 두지만, 자원이 심각하게 초과 수확되기 전에 성공적으로 자체 조직할 수 있는 더 큰 동기를 강조한다. 아무리 효율적인 자기 조직화 및 집단 거버넌스, 자원 기반에 대한 돌봄이라고 하더라도 이러한 경우 외부적인 "권한"이 해결책이 될 것으로 추정되지 않는다.[45]

또 다른 구조적인 해결책은 그룹 크기를 줄이는 것이다. 단체 규모가 커지면 협력은 일반적으로 줄어든다. 더 큰 그룹에서 사람들은 종종 공동의 이익에 대해 덜 책임감을 느끼고 그들의 기여는 중요하지 않다고 믿는다. 문제의 규모를 줄이는 것(대규모 딜레마를 더 관리하기 쉬운 작은 부분으로 나누는 것 등)은 그러한 상황에서 협력을 높이는데 효과적인 도구인 경우가 많다. 거버넌스에 대한 추가적인 연구는 적은 숫자로, 거버넌스 그룹도 자원 시스템이나 거버넌스 프로세스를 효과적으로 연구, 관리, 관리할 수 있는 인력이 충분하지 않을 수 있기 때문에 그룹 크기가 곡선적인 효과를 가지고 있다는 것을 보여준다.[45]

또 다른 제안된 경계 해결책은 민영화를 통해 사회적 문제를 딜레마에서 제거하는 것이다. 이러한 인센티브의 구조 조정은 개인의 요구를 집단 욕구보다 우선시하려는 유혹을 없앨 것이다. 그러나 물고기, 물, 깨끗한 공기 등 이동 가능한 자원을 사유화하기는 쉽지 않다. 민영화는 또한 모든 사람이 동등한 몫을 얻을 수 있는 것은 아니기 때문에 사회 정의에 대한 우려를 제기한다. 민영화는 또한 통제의 범위를 외부화함으로써 협력하려는 사람들의 본질적인 동기를 잠식할 수도 있다.

사회에서, 사회적 딜레마에 직면한 사회적 단위는 전형적으로 다른 집단과의 상호작용에 내재되어 있으며, 종종 다른 종류의 자원을 얻기 위해 경쟁한다. 일단 이것이 모델링되면 사회적 딜레마는 강하게 약화된다.[46]

사회적 딜레마를 내부와 외부에서 모두 수정하는 추가적인 구조적 해결책들이 많이 있다. 공유자원을 성공적으로 공동관리하거나, 자치체제로 성공적으로 조직하거나, 사회적 딜레마에서 성공적으로 협력할 가능성은 자원제도의 성격에서, 행위자가 속한 사회시스템의 성격, 외부당국의 정치적 입장과, 협력할 수 있는 능력에 이르기까지 많은 변수에 달려 있다.공동체의 관리에 관한 현행 규칙으로 효과적으로 municate한다.[47] 그러나, 차선적 또는 실패는 사회적 딜레마(그리고 아마도 사유화 또는 외부 당국의 필요성)를 초래하는 경향이 있다. "자원 이용자들이 모든 관련자를 알지 못하거나, 신뢰와 상호주의의 기초를 갖지 못하고, 의사소통을 할 수 없고, 정해진 규칙이 없으며, 효과적인 감시와 제재 메커니즘이 결여되어 있을 때.."[48]

결론들

면밀한 조사를 통해 사회적 딜레마가 기후 변화에서 갈등 확대까지 가장 시급한 글로벌 이슈의 많은 토대를 이루고 있음을 알 수 있다. 그들의 광범위한 중요성은 주요 유형의 딜레마와 수반되는 패러다임에 대한 광범위한 이해를 보장한다. 다행히도, 그 주제에 관한 문헌은 현실 세계의 문제들에 대한 기초로서 사회적 딜레마를 이해해야 하는 절박한 필요를 수용하기 위해 확장되고 있다.

이 분야에 대한 연구는 조직 복지, 공중 보건, 지역 및 지구 환경 변화와 같은 분야에 적용된다. 강조점은 순수한 실험실 연구에서 동기부여, 전략 및 구조적 해결책의 연구 테스트 조합으로 이동하고 있다. 다양한 행동과학의 연구자들이 사회적 딜레마(진화 이론과 같은)를 연구하기 위해 이론적 프레임워크를 통합적으로 개발하고 있다는 것은 고무적이다. 예를 들어, 뇌를 연구하는 신경경제학 문헌은 사회적 딜레마에서의 의사 결정과 신경과학적 방법의 상관관계를 연구한다. 사회적 딜레마 연구의 학제간 성질은 분야 간의 전통적인 구분에 맞지 않으며, 경제, 정치학, 심리학 사이의 분열을 초월한 다원적 접근을 요구한다.

참고 항목

참조

- ^ Brown, Garrett; McLean, Iain; McMillan, Alistair, eds. (2018-01-18). "Collective action problem". Collective action problem - Oxford Reference. 1. Oxford University Press. doi:10.1093/acref/9780199670840.001.0001. ISBN 9780199670840. Retrieved 2018-04-11.

- ^ Erhard Friedberg, 글로벌·공공·기업 지배구조 이해충돌의 "조직적 행동의 사회학 관점에서 본 이해충돌", 앤 피터스 & 루카스 핸즈친(eds), 캠브리지 대학 출판부, 2012년

- ^ Allison, S. T.; Beggan, J. K.; Midgley, E. H. (1996). "The quest for "similar instances" and "simultaneous possibilities": Metaphors in social dilemma research". Journal of Personality and Social Psychology. 71 (3): 479–497. doi:10.1037/0022-3514.71.3.479.

- ^ Hobbes, Thomas. Leviathan.

- ^ Hume, David. A Treatise of Human Nature.

- ^ a b Sandler, Todd (2015-09-01). "Collective action: fifty years later". Public Choice. 164 (3–4): 195–216. doi:10.1007/s11127-015-0252-0. ISSN 0048-5829.

- ^ 라포포트, A. (1962년). 게임 이론의 이용과 오용. 과학계 미국인, 207(6), 108–119. http://www.jstor.org/stable/24936389

- ^ "What is Game Theory?". levine.sscnet.ucla.edu. Archived from the original on 2018-04-16. Retrieved 2018-04-18.

- ^ "Game theory II: Prisoner's dilemma Policonomics". policonomics.com. Retrieved 2018-04-18.

- ^ "The Collective Action Problem GEOG 30N: Geographic Perspectives on Sustainability and Human-Environment Systems, 2011". www.e-education.psu.edu. Retrieved 2018-04-18.

- ^ 라포포트, A, & 참마, A. M. (1965) 죄수의 딜레마: 갈등과 협력에 관한 연구. 미시간 주 앤아버: 미시간 대학교 출판부.

- ^ Van Vugt, M, & Van Lange, P. A. M. (2006). 친사회적 행동에 대한 심리적 적응: 이타주의 퍼즐. M. Schaller, J. A. Simpson, & D. T. Kenrick (Eds.), Evolution and Social Sycology (pp. 237–261)에서. 뉴욕: 심리학 출판사.

- ^ Robinson, D.R.; Goforth, D.J. (May 5, 2004). "Alibi games: the Asymmetric Prisoner' s Dilemmas" (PDF). Meetings of the Canadian Economics Association, Toronto, June 4–6, 2004. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - ^ Beckenkamp, Martin; Hennig-Schmidt, Heike; Maier-Rigaud, Frank P. (March 4, 2007). "Cooperation in Symmetric and Asymmetric Prisoner's Dilemma Games" (preprint link). Max Planck Institute for Research on Collective Goods. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - ^ Weber, M.; Kopelman, S.; Messick, D. (2004). "A conceptual Review of Decision Making in Social Dilemmas: Applying the Logic of Appropriateness". Personality and Social Psychology Review. 8 (3): 281–307. doi:10.1207/s15327957pspr0803_4. PMID 15454350. S2CID 1525372.

- ^ Kopelman, S (2009). "The effect of culture and power on cooperation in commons dilemmas: Implications for global resource management". Organizational Behavior and Human Decision Processes. 108: 153–163. doi:10.1016/j.obhdp.2008.06.004. hdl:2027.42/50454.

- ^ Allison, S. T.; Kerr, N.L. (1994). "Group correspondence biases and the provision of public goods". Journal of Personality and Social Psychology. 66 (4): 688–698. doi:10.1037/0022-3514.66.4.688.

- ^ 바우몰, 윌리엄(1952년). 복지경제와 국가이론. MA의 캠브리지: 하버드 대학 출판부.

- ^ Karau, Steven J.; Williams, Kipling D. (1993). "Social loafing: A meta-analytic review and theoretical integration". Journal of Personality and Social Psychology. 65 (4): 681–706. doi:10.1037/0022-3514.65.4.681. 개인이 집단적으로 일할 때 개별적으로 또는 공동으로 일할 때와 비교하여 동기부여와 노력의 감소

- ^ a b c "Public Goods: The Concise Encyclopedia of Economics Library of Economics and Liberty". www.econlib.org. Retrieved 2018-04-18.

- ^ a b Banerjee, Abhijit (September 2006). "Public Action for Public Goods".

- ^ 슈뢰더, D. A.(1995) 사회적 딜레마에 대한 소개. D.A.에서. 슈뢰더(Ed.), 사회적 딜레마: 개인과 그룹에 대한 관점(pp. 1-14)

- ^ a b Kenneth T. Frank; Brian Petrie; Jae S. Choi; William C. Leggett (2005). "Trophic Cascades in a Formerly Cod-Dominated Ecosystem". Science. 308 (5728): 1621–1623. Bibcode:2005Sci...308.1621F. doi:10.1126/science.1113075. PMID 15947186. S2CID 45088691.

- ^ Brechner, K. C. (1977). "An experimental analysis of social traps". Journal of Experimental Social Psychology. 13 (6): 552–564. doi:10.1016/0022-1031(77)90054-3.

- ^ W F 로이드 - 인구 측정에 관한 두 가지 강의(1833년)

- ^ Maaravi, Yossi; Levy, Aharon; Gur, Tamar; Confino, Dan; Segal, Sandra (2021-02-11). ""The Tragedy of the Commons": How Individualism and Collectivism Affected the Spread of the COVID-19 Pandemic". Frontiers in Public Health. 9: 627559. doi:10.3389/fpubh.2021.627559. ISSN 2296-2565. PMC 7905028. PMID 33643992.

- ^ Platt, J (1973). "Social traps". American Psychologist. 28 (8): 641–651. doi:10.1037/h0035723.

- ^ 월리스, M.D. (1979년) 군비 경쟁과 에스컬레이션: 몇 가지 새로운 증거. J.D.에서. 가수 (Ed.), 전쟁 설명: 전쟁 프로젝트의 상관 관계에서 선택된 논문 (pp. 24-252) 베벌리 힐스, CA: 세이지.

- ^ Tetlock, P. E. (1983). "Policy-makers' images of international conflict". Journal of Social Issues. 39: 67–86. doi:10.1111/j.1540-4560.1983.tb00130.x.

- ^ "Voting matters even if your vote doesn't: A collective action dilemma". Princeton University Press Blog. 2012-11-05. Retrieved 2018-04-18.

- ^ Kanazawa, Satoshi (2000). "A New Solution to the Collective Action Problem: The Paradox of Voter Turnout". American Sociological Review. 65 (3): 433–442. doi:10.2307/2657465. JSTOR 2657465.

- ^ a b Duit, Andreas (2011-12-01). "Patterns of Environmental Collective Action: Some Cross-National Findings". Political Studies. 59 (4): 900–920. doi:10.1111/j.1467-9248.2010.00858.x. ISSN 1467-9248. S2CID 142706143.

- ^ "A Majority Says that Government Regulation of Business Does More Harm than Good". Pew Research Center. 2012-03-07. Retrieved 2018-04-18.

- ^ Van Vugt, M.; Meertens, R. & Van Lange, P. (1995). "Car versus public transportation? The role of social value orientations in a real-life social dilemma" (PDF). Journal of Applied Social Psychology. 25 (3): 358–378. CiteSeerX 10.1.1.612.8158. doi:10.1111/j.1559-1816.1995.tb01594.x. Archived from the original (PDF) on 2011-07-15.

- ^ Orbell, John M.; Dawes, Robyn M. & van de Kragt, Alphons J. C. (1988). "Explaining discussion-induced cooperation". Journal of Personality and Social Psychology. 54 (5): 811–819. doi:10.1037/0022-3514.54.5.811.

- ^ Razmerita, Liana; Kirchner, Kathrin; Nielsen, Pia (2016). "What factors influence knowledge sharing in organizations? A social dilemma perspective of social media communication" (PDF). Journal of Knowledge Management. 20 (6): 1225–1246. doi:10.1108/JKM-03-2016-0112. hdl:10398/e7995d52-ccc3-4156-b131-41e5908d0e63.

- ^ Nowak, M. A.; Sigmund, K. (1992). "Tit for tat in heterogeneous populations" (PDF). Nature. 355 (6357): 250–253. Bibcode:1992Natur.355..250N. doi:10.1038/355250a0. S2CID 4281385. Archived from the original (PDF) on 2011-06-16.

- ^ Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons:The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

- ^ Poteete, Janssen, and Ostrom (2010). Working Together: Collective Action, the Commons, and Multiple Methods in Practice. Princeton University Press.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

- ^ Yamagishi, T. (1986). "The Provision of a Sanctioning System as a Public Good". Journal of Personality and Social Psychology. 51 (1): 110–116. doi:10.1037/0022-3514.51.1.110.

- ^ Mulder, L.B.; Van Dijk, E.; De Cremer, D.; Wilke, H.A.M. (2006). "Undermining trust and cooperation: The paradox of sanctioning systems in social dilemmas". Journal of Experimental Social Psychology. 42 (2): 147–162. doi:10.1016/j.jesp.2005.03.002.

- ^ Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons.

- ^ Poteete; et al. (2010). Working Together.

- ^ Van Vugt, M. & De Cremer, D. (1999). "Leadership in social dilemmas: The effects of group identification on collective actions to provide public goods" (PDF). Journal of Personality and Social Psychology. 76 (4): 587–599. doi:10.1037/0022-3514.76.4.587.

- ^ a b Ostrom, Elinor (24 July 2009). "A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems". Science. 325 (5939): 419–422. Bibcode:2009Sci...325..419O. doi:10.1126/science.1172133. PMID 19628857. S2CID 39710673.

- ^ see for example Gunnthorsdottir, A. and Rapoport, A. (2006). "Embedding social dilemmas in intergroup competition reduces free-riding". Organizational Behavior and Human Decision Processes. 101 (2): 184–199, also contains a survey of the relevant literature. doi:10.1016/j.obhdp.2005.08.005.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

- ^ Ostrom, Elinor (25 September 2007). "A diagnostic approach for going beyond panaceas". Proceedings of the National Academy of Sciences. 104 (39): 15181–15187. doi:10.1073/pnas.0702288104. PMC 2000497. PMID 17881578.

- ^ Poteete, Janssen, and Ostrom (2010). Working Together: Collective Action, the Commons, and Multiple Methods in Practice. Princeton University Press. p. 228.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

추가 읽기

- Axelrod, R. A. (1984). The evolution of cooperation. New York: Basic Books. ISBN 978-0-465-02122-2.

- Batson, D. & Ahmad, N. (2008). "Altruism: Myth or Reality?". In-Mind Magazine. 6. Archived from the original on 2008-05-17.

- Dawes, R. M. (1980). "Social dilemmas". Annual Review of Psychology. 31: 169–193. doi:10.1146/annurev.ps.31.020180.001125.

- ——— & Messick, M. (2000). "Social Dilemmas". International Journal of Psychology. 35 (2): 111–116. doi:10.1080/002075900399402.

- Kollock, P. (1998). "Social dilemmas: Anatomy of cooperation". Annual Review of Sociology. 24: 183–214. doi:10.1146/annurev.soc.24.1.183. JSTOR 223479.

- Komorita, S. & Parks, C. (1994). Social Dilemmas. Boulder, CO: Westview Press. ISBN 978-0-8133-3003-7.

- Kopelman, S, Weber, M, & Messick, D. (2002) 공동의 딜레마에서 협력에 영향을 미치는 요인: 실험 심리연구의 검토 E. 오스트롬 외, (Eds.) '서민들의 드라마'요 워싱턴 DC: National Academy Press. 4장 113-156

- Kopelman, S. (2009). "The effect of culture and power on cooperation in commons dilemmas: Implications for global resource management" (PDF). Organizational Behavior and Human Decision Processes. 108: 153–163. doi:10.1016/j.obhdp.2008.06.004. hdl:2027.42/50454.

- Messick, D. M. & Brewer, M. B. (1983). "Solving social dilemmas: A review". In Wheeler, L. & Shaver, P. (eds.). Review of personality and social psychology. 4. Beverly Hills, CA: Sage. pp. 11–44.

- Nowak, M. A.; Sigmund, K. (1992). "Tit for tat in heterogeneous populations" (PDF). Nature. 355 (6357): 250–253. Bibcode:1992Natur.355..250N. doi:10.1038/355250a0. S2CID 4281385. Archived from the original (PDF) on 2011-06-16.

- Palfrey, Thomas R. & Rosenthal, Howard (1988). "Private Incentives in Social Dilemmas: The Effects of Incomplete Information and Altruism". Journal of Public Economics. 35 (3): 309–332. doi:10.1016/0047-2727(88)90035-7.

- Ridley, M. (1997). Origins of virtue. London: Penguin Classics. ISBN 978-0-670-87449-1.

- Rothstein, B. (2003). Social Traps and the Problem of Trust. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521612821.

- Schneider, S. K. & Northcraft, G. B. (1999). "Three social dilemmas of workforce diversity in organizations: A social identity perspective". Human Relations. 52 (11): 1445–1468. doi:10.1177/001872679905201105. S2CID 145217407.

- Van Lange, P. A. M.; Otten, W.; De Bruin, E. M. N. & Joireman, J. A. (1997). "Development of prosocial, individualistic, and competitive orientations: Theory and preliminary evidence" (PDF). Journal of Personality and Social Psychology. 73 (4): 733–746. doi:10.1037/0022-3514.73.4.733. hdl:1871/17714. PMID 9325591.

- Van Vugt, M. & De Cremer, D. (1999). "Leadership in social dilemmas: The effects of group identification on collective actions to provide public goods" (PDF). Journal of Personality and Social Psychology. 76 (4): 587–599. doi:10.1037/0022-3514.76.4.587.

- Weber, M.; Kopelman, S. & Messick, D. M. (2004). "A conceptual review of social dilemmas: Applying a logic of appropriateness". Personality and Social Psychology Review. 8 (3): 281–307. doi:10.1207/s15327957pspr0803_4. PMID 15454350. S2CID 1525372.

- Yamagishi, T. (1986). "The structural goal/expectation theory of cooperation in social dilemmas". In Lawler, E. (ed.). Advances in group processes. 3. Greenwich, CT: JAI Press. pp. 51–87. ISBN 978-0-89232-572-6.