아지 ī비카

Ājīvika아지비카(, , )는 인도 철학의 [5][6][7][8]한 학파로, 나스티카 또는 헤테로독스 학파의 하나입니다. 기원전 5세기에 막칼리 고살라에 의해 세워진 것으로 추정되는 이는 ś 드라마 ṇ라 운동이자 힌두교, 불교, 자이나교의 주요 라이벌이었습니다. 아지 ī비카스는 별개의 공동체를 형성한 조직된 재위자들이었습니다. 아즈 ī비카의 정확한 정체는 잘 알려져 있지 않으며, 불교의 분파인지 자인의 분파인지조차 불분명합니다.

아즈 ī비카 철학파의 원래 경전들은 한때 존재했을 수도 있지만, 이것들은 현재 사용할 수 없으며 아마도 분실되었을 것입니다. 그들의 이론은 고대 인도 문헌의 2차 사료에 있는 아지 ī비카스에 대한 언급에서 발췌되었습니다. 아지 ī비카 운명론자들과 그들의 창시자 고살라에 대한 가장 오래된 기술은 고대 인도의 불교 경전과 자이나 경전에서 찾을 수 있습니다. 학자들은 아즈 ī비카 철학이 아즈 ī비카의 철학과 종교적 관습에 대해 경쟁적이고 적대적인 집단(예를 들어 불교와 자인)에 의해 작성되었기 때문에 이들 2차 사료에서 공정하고 완전하게 요약되었는지에 대해 의문을 제기합니다. 따라서 아지 ī비카에 대해 이용할 수 있는 많은 정보는 어느 정도 정확하지 않을 가능성이 있으며, 그 특징은 신중하고 비판적으로 고려되어야 합니다.

아즈 ī비카 학파는 니야티("운명")의 절대적 운명론 또는 결정론으로 유명합니다. 자유의지는 없다는 전제, 일어난 모든 일은 전적으로 사전에 준비되어 있으며 우주 원리의 기능을 합니다. 그들의 인도철학 학파의 주요한 특징적인 철학적, 형이상학적 교리는 탄생, 죽음, 재탄생의 영원한 순환으로부터 해방(목샤)을 이룰 수 없는 생명체의 미리 정해진 운명과 불가능성이었습니다.[6][15] 아지 ī비카스는 더 나아가 업론을 오류라고 여겼습니다. 아지 ī비카 형이상학은 나중에 바이 ś ṣ카 학파에서 채택된 원자 이론을 포함하고 있습니다. 모든 것은 원자로 구성되어 있고, 원자의 집합체에서 특성이 나타났지만, 이러한 원자의 집합체와 성질은 우주 법칙과 힘에 의해 미리 결정되었습니다. 아지 ī비카스는 대부분 무신론자로 여겨졌습니다. 그들은 모든 생명체가 베다 종교와 자이나교의 중심 전제인 ā트만이라고 믿었습니다.

아즈 ī비카 철학은 서양 학문에서 아즈 ī비키즘이라고도 불리며, 기원전 4세기경에 마우리아 제국의 빈두사라 황제의 통치 기간에 그 인기가 절정에 달했습니다. 이 학파는 그 후 쇠퇴했지만, 카르나타카와 타밀나두라는 인도 남부의 13세기와 14세기까지 거의 2,000년 동안 살아남았습니다.[5][7][16][22] 아즈 ī비카 철학은 차르바카 철학과 함께 고대 인도 사회의 무사, 공업, 상업 계급에 가장 큰 매력을 보였습니다.

어원과 의미

아지 ī비카는 "삶의 방식을 따르는 사람"이라는 뜻입니다. 아지비카(프라크리트어: 𑀆𑀚𑀻𑀯𑀺𑀓, āj ī비카; 산스크리트어: आजीविक, āj ī비카) 또는 아디비카(프라크리트어: 𑀆𑀤𑀻𑀯𑀺𑀓, ād ī비카)는 모두 문자 그대로 "생계, 평생, 삶의 방식"을 의미하는 산스크리트어 आजीव(āj ī바)에서 유래되었습니다. 아지비카라는 용어는 "이생업과 관련하여 특별한 규칙을 따르는 사람들"을 의미하며, 때때로 고대 산스크리트어와 팔리어 문자에서 "종교적인 심경"을 의미합니다.[7][12]

철학 전체에 대한 아지비카라는 이름은 "자유의지 없음"과 완전한 니야티, 문자 그대로 "사물의 내적 질서, 자기 명령, 사전 결정주의"에 대한 핵심 신념과 함께 울려 퍼지며, 좋은 단순한 생활이 구원이나 목샤를 위한 수단이 아니며 진정한 생계를 위한 수단, 사전 결정된 직업과 삶의 방식에 불과하다는 전제로 이어집니다.[27][28] 그 이름은 인도 철학 학파가 그들 자신을 위해 그리고 그것의 미리 결정론적인 믿음의 일부로서, 사후 세계를 위해 또는 어떤 신학적인 이유에 의해 동기부여를 받기 위해 착하고 단순한 고식적인 삶을 살았다는 것을 암시하게 되었습니다.[12][27]

어떤 학자들은 아지비카를 아지바카로 표기합니다.[29]

역사

오리진스

| 팔리 캐논에 나타난 여섯 편의 ś드라마 ṇ라의 견해 (불교조문인 Sāmañnaphala Sutta에 근거함) | |

| ś드라마 ṇ라 | 보기(di ṭṭhi)1 |

| 푸라 ṇ라 카사파 | 도덕주의: 어떠한 보상도 부정하거나 선행과 악행 중 어느 하나에 대한 벌 |

| 막칼리 고 ś라라 (아즈 ī비카) | 우리는 무력합니다. 고통은 destined 전입니다. |

| 아지타 케사캄발 (로카야타) | 물질주의: 행복하게 살기; 죽음과 함께 모든 것이 전멸됩니다. |

| 파쿠다 카차야나 | 사사타바라다(영원주의): 물질, 즐거움, 고통 그리고 영혼은 영원하고 상호작용하지 않습니다. |

| 니가 ṇṭ하 나타푸타 (자인주의) | 구속: 소유권이 부여되어 있고, 정화되어 있습니다. 모든 악의 회피로 가득 차 있었습니다.2 |

| 사냐야 벨라 ṭṭ히푸타 (아냐나) | 불가지론: "저는 그렇게 생각하지 않습니다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 여하를 막론하고 저는 아니라고 생각합니다." 심판 정지. |

| 주의: | 1. DN 2 (Thanissaro, 1997; Walshe, 1995, pp. 91-109). 2. DN-a(Nṇ ṇamoli & Bodhi, 1995, pp. 1258-59, n. 585). |

아즈 ī비카 철학은 불교와 자이나교의 고대 문헌에서 붓다와 마하비라의 동시대 인물인 막칼리 고살라에게 인용됩니다. 산다카 수타에서 아즈 ī비카는 난다 바차, 키사 사 ṅ키차, 막할리 고살라 등 세 명의 해방자를 인정한다고 합니다. 아지 ī비카의 정확한 기원은 알려지지 않았지만 일반적으로 기원전 5세기로 받아들여지고 있습니다.

아즈 ī비카스의 주요 사료와 문헌은 소실되었거나 아직 발견되지 않았습니다. 아지 ī비카 역사와 그 철학에 대해 알려진 모든 것은 인도의 고대 및 중세 문헌과 같은 2차 사료에서 비롯됩니다. 아즈 ī비카 역사의 일관성 없는 파편들은 바그바티 경전과 같은 자인 문헌과 사마냐팔라 수타와 산다카 수타와 같은 불교 문헌, 그리고 바유 푸라나와 같은 힌두교 문헌에서 몇 가지 언급이 있습니다.

아즈 ī비카는 기원전 1천년 후반에 절정에 달했다가 쇠퇴했지만, 남부 인도에서 발견된 비문에서 알 수 있듯이 서기 14세기까지 남부 인도에 계속 존재했습니다. 고대 불교와 자이나교 문헌에는 기원전 1,000년경 사바티(산스크리트어로 ś라바스티)라는 이름의 도시가 아즈 ī비카스의 중심지로 언급되어 있습니다. 일반적인 시대의 후기에 기록에 따르면 아즈 ī비카스는 남인도의 카르나타카 주, 특히 콜라 지역과 타밀 나두의 일부 지역에서 중요한 존재를 나타냈습니다.

아즈 ī비카 철학은 고대 남아시아에서 빠르게 퍼졌고, 아즈 ī비카를 위한 상하 게함(커뮤니티 센터)이 현재 스리랑카로 알려져 있으며, 기원전 4세기까지 서부 구자라트 주까지 확장되었습니다.

힌두 철학의 분류

리페(Riepe)는 인도 전통의 독특한 헤테로독스 학파(Heterodox school)로서 아즈 ī비카스(Aj Nicolvikas)를 말합니다. 라주는 "아즈 ī비카스와 차르바카스는 힌두교도라고 부를 수 있다"고 말하고, "힌두교라는 단어는 명확한 의미가 없다"고 덧붙였습니다. 기원전 3세기에 아쇼카 황제는 아즈 ī비카스를 불교, 자이나스 또는 다른 인도의 사상가들보다 베다의 학파들과 더 밀접한 관련이 있다고 여겼음을 알 수 있습니다.

막칼리 고살라 전기

막칼리 고살라(Pali; 산스크리트어 고 ś랄라 마사리푸트라, c. 484 BCE)는 일반적으로 아지 ī비카 운동의 창시자로 여겨집니다. 일부 자료에 따르면 고살라는 아즈 ī비카의 대규모 금욕주의자 모임의 지도자였을 뿐, 운동의 창시자 자신은 아니라고 합니다. 스웨덴의 인도학자 자를 샤르팡티에 등은 막칼리 고살라가 탄생하기 훨씬 전에 인도에 아즈 ī비카 전통이 존재했다고 여러 고대 인도 문헌을 인용해 제시했습니다.

고살라는 타밀나두의[37][unreliable source?] 티루치라팔리 지역의 티루파토르에서 태어났으며 전문 멘디센트인 망카의 아들로 여겨졌습니다. 그의 어머니는 Bhadda였습니다.[38] 그의 이름 고살라는 "카우셰드"라는 이름은 그의 초라한 출생지를 가리킵니다.

바다가 임신한 사이에 남편 망할리와 함께 사라바 ṇ라 마을에 왔습니다. 그곳에서 부유한 가정부 고바훌라와 결혼했습니다. 망할리는 아내와 짐을 맡겼습니다... 고바훌라의 외양간에서... 다른 곳에서는 피난처를 찾을 수 없었기 때문에 부부는 외양간 한구석에서 계속 살았고, 바다가 그녀의 아이를 낳은 곳이 바로 그곳이었습니다."[39]

고살라는 고대 문헌에 자이나교의 24번째 티르산카라인 마하비라와 고타마 붓다의 동시대 인물로 묘사되어 있습니다. 자인 바가바티 수경은 그를 고살라 망할리푸타("망할리의 아들")라고 부릅니다. 본문은 고살라가 6년 동안 마하비라의 제자로 지내다가 두 사람이 사이가 틀어지고 헤어지는 모습을 묘사하고 있습니다.[27] 바그바티 수경에 따르면 막칼리 고살라는 말년에 마하브 ī라를 다시 만났지만, 고살라는 마하비라에게 자신은 동일 인물이 아니라고 단언했습니다. 막칼리 고살라(Makkhali Gosala)는 참깨 식물의 예를 언급했는데, 참깨 식물은 "당겨져 일시적으로 죽었지만, 다시 심어져 다시 살아났고, 일곱 개의 꼬투리가 발달한 동안 다시 살아났습니다."[40] 고살라는 마하비라의 동반자였던 원래의 고살라가 죽었으며, 그의 앞에 있는 고살라의 영혼은 완전히 다른 고살라로 다시 태어난 것이라고 선언했습니다.[27][41] 이 주장은 마하비라에 의해 궤변의 한 형태로 선언되었고, 이로 인해 두 사람의 관계는 크게 단절되었습니다.

비문과 동굴

아즈 ī비카스에 속하는 몇몇 바위로 깎인 동굴들은 마우리아 제국의 아쇼카 황제 (재위 기원전 273년 ~ 기원전 232년)의 시대로 거슬러 올라갑니다. 이 동굴 사원들은 고대 인도에서 가장 오래된 동굴 사원이며 비하르의 예하나바드 지역에 있는 바라바르 동굴이라고 불립니다.[46] 바라바르 동굴은 화강암으로 조각되었고, 내부 동굴 표면이 매우 연마되어 있으며, 각각 두 개의 방으로 구성되어 있습니다. 첫 번째 방은 큰 직사각형 홀이고, 두 번째 방은 작은 원형 돔 방입니다. 이것들은 아마도 명상을 위해 사용되었을 것입니다.[46]

그의 치세 12년과 19년 (각각 기원전 258년과 기원전 251년) 동안 아쇼칸이 아지비카스에 바친 여러 바라바르 동굴의 헌액은 269년의 대관식 날짜를 기준으로 하여 새겨져 있습니다. 몇몇 경우, "아즈 ī비카스" (𑀆𑀤𑀻𑀯𑀺𑀓𑁂𑀳𑀺를 들어, 아드 ī비케히)라는 단어는 나중에 끌에 의해 공격을 받았는데, 아마도 종교적 라이벌들에 의해 공격을 받았을 것입니다. 이 시기는 브라흐미 문자가 아직도 이해되고 있을 때(아마도 서기 5세기 이전)입니다. 그러나 원래 비문이 깊기 때문에 쉽게 해독할 수 있습니다.[45]

거절

기원전 2세기에 마우리아 제국의 쇠퇴 이후, 아지비카인들은 산스크리트어 문헌에서 가끔 언급되는 것만 발견할 뿐, 다른 종파들과 심각한 경쟁자는 아닌 것으로 보입니다. 불교 경전과 자인 경전의 최종본은 후대에 편찬되었지만, 이들 문헌에서 아지비카스에 대한 설명은 마우리아 시대와 마우리아 이전 시대의 상황을 나타내는 것으로 보입니다.[47]

인도 북부에서 아지비카는 슌가 시대(기원전 1세기)에는 미미해졌을 수도 있지만, 15세기까지 살아남았을 수도 있습니다.[48] 바유 푸라나에서 언급된 바에 따르면 굽타 시대(4-6세기) 동안 아지비카의 관습은 상당히 변했고, 그들의 종파는 빠르게 쇠퇴하고 있었습니다.[49]

바라하미히라의 브라지자타카(Brahj-jataka, 6세기)는 점성술적 맥락에서 아지비카스(Ajivikas, 다른 주요 금욕 그룹 중 하나)를 언급하며, 특정 행성의 영향 아래 태어난 사람은 아지비카 금욕자가 된다고 말합니다. 9세기에서 10세기 사이의 평론가 Utpala에 따르면, 이 맥락에서 "아지비카"는 바이슈나비테 에카단디를 언급합니다. 그러나 역사학자 아제이 미트라 샤스트리에 따르면 바라하미히라는 실제로 6세기에 영향력 있는 종파로 존재했을 수 있는 아지비카스를 언급합니다.[50] 바샴(A.L. Basham)은 아지비카가 다른 주요 종파들과 혼동되는 사례가 몇 가지 있다고 지적합니다. 예를 들어, 아차라사라의 해설자는 그들이 불교 신자라고 믿고, 닐라케시(Neelakesi)에서는 아지비카 지도자가 자신의 추종자들을 디감바라로 오해해서는 안 된다고 설명합니다. 바샴에 따르면, 이것은 살아남은 아지비카스가 더 대중적인 신앙들의 믿음과 관습들 중 일부를 받아들였고, 아마도 그것들과 합쳐졌을 것이라는 것을 암시합니다.[51]

Sadvada-manjari (1292년)를 쓴 자인 해설가 Mallisena는 그의 시대에 아지비카스가 존재했을 것이라고 추측합니다. 그는 남부 인도의 아지비카스를 알고 있었을지도 모릅니다.[52] 남부 인도에서 온 최소 17개의 비문은 그곳에서 아지비카스나 아쿠바스(아지비카스의 타밀어 형태로 추정됨)에 세금이 부과되었음을 시사합니다. 이 비문들은 팔라바 왕 심하바르만 2세 시대부터 14세기까지 다양합니다. 이 비문들의 마지막 연대는 1346년경(샤카 1268년)으로 콜라 주변의 세 곳에서 발견됩니다. E. Hultzsch와 Rudolf Hoernlé는 이런 맥락에서 아지비카(Acuba)라는 용어가 자인을 가리키고, A와 같은 다른 것들을 가리킨다고 이론을 세웠습니다. 차크라바르티 - "아지비카"와 "아쿠바"라는 용어의 동치성을 의심합니다. 그러나 바샴은 이 비문들이 실제로 아지비카스를 언급하고 있으며, 바이다나타 딕시타의 글에서 알 수 있듯이 15세기까지 그곳에서 살아남았을 것이라고 믿고 있습니다.[53] 아지비카족은 힌두교, 불교, 자인의 영향력이 증가함에 따라 완전히 쇠퇴했을 수도 있습니다.[54]

인도 철학 체계의 총본인 14세기 사르바-다르샤나-상그라하는 자신들의 종파의 쇠퇴를 나타내는 아지비카스에 대해 언급하지 않습니다.[48]

출처의 신뢰성

아지 ī비카스는 불교, 자이나교, 베다교의 학자들과 경쟁하고 토론했습니다. 아즈 ī비카 운동은 주로 자인에 남아 있는 역사적 문헌과 불교 자료를 통해 알려져 있기 때문에 이에 적대적일 수 있습니다. 이용 가능한 아즈 ī비카가 아닌 자료들이 아즈 ī비카들의 실제 믿음과 관행을 어느 정도 반영하고 있는지는 알려지지 않았습니다. 이들에 대해 알려진 것은 대부분 경쟁 집단의 문헌에 기록되어 있었고, 현대 학자들은 2차 사료의 신뢰성과 비인간화와 비판을 위한 의도적인 왜곡이 기록에 도입되었는지에 대해 의문을 제기하고 있습니다.[31][14]

학자들의 보다 최근의 연구에 따르면, 아즈 ī비카는 아마도 자인과 불교 자료에 의해 잘못 전달되었을 것입니다.

[요하네스 브론코호르스트]의 주장은 자인들이 새로운 업의 유입을 막을 수 있고, 고살라는 새로운 업의 유입을 막을 수 있다고 가르치는 반면, 고살라는 새로운 업의 유입을 막을 수 있을 뿐이라고 가르쳤습니다. [...] 금욕은 더 이상의 업의 유입을 막는 데 효과적일 수 있습니다. 이것은 달리 설명할 수 없는 사실을 설명하는 데 도움이 됩니다. [...] [T]아즈 ī비카 교리는 고대에 인기가 있었기 때문에, 자이나교와 불교 모두에 필적할 수 있습니다. 또한 이 교리가 자인과 불교 자료에 나타난 것처럼 이러한 전통과 크게 다르지 않았다면 말이 됩니다.[55]

파울 던다스는 자인과 불교 문헌이 "아즈 ī비카의 역사와 철학의 믿을 만한 자료로 여겨질 수 없다"며 "개인의 노력의 효과 부족을 진정으로 옹호하는 [아지비카의] 교리가 정신적 해방을 위한 회유의 길의 기초를 형성할 수 있었는지 의심스러운 것 같다"고 말했습니다. 그리고 "그 의혹은 자인들과 불교도들이 일부러 아지비카 교리를 자신들의 신학적 목적을 위해 왜곡한 것임에 틀림없다"[14]고 말했습니다. 이와는 대조적으로, 다른 학자들은 고대 인도에서 자이나교와 불교는 서로 다른 경쟁적이고 갈등적인 철학이었기 때문에 자이나교와 불교 문헌에서 아즈 ī비카스에 대해 발견되는 공통적인 요소들이 고려될 수 있다고 제안합니다.

철학

절대적 결정론과 자유의지 없음

시간과 변화의 문제는 아지비카족의 주요 관심사 중 하나였습니다. 이 주제에 대한 그들의 견해는 아타르바베다의 칼라(시간)에 대한 찬송가와 같은 베다 문헌의 영향을 받았을 수도 있습니다.[56] 자이나와 불교 문헌 모두 아즈 ī비카스가 자유의지의 부재인 절대적 결정론을 믿었으며, 이를 니야티라고 불렀다고 기록하고 있습니다. 아지비카스는 인간의 삶과 우주의 모든 것은 미리 결정된 것으로, 우주의 원리를 벗어나 작동하고 있으며, 진정한 선택은 존재하지 않는다고 말했습니다.[12][57] 불교와 자이나 사료에서는 이들을 업을 믿지 않는 엄격한 운명론자로 묘사하고 있습니다.[8][16] 아지비카스 철학은 모든 것은 예정되어 있으며, 따라서 종교적 또는 윤리적 실천은 사람의 미래에 영향을 미치지 않으며, 사람들은 우주 원리가 그렇게 만들기 때문에 일을 하고, 미래에 일어날 일이나 존재할 모든 것은 이미 그렇게 되도록 미리 설정되어 있다고 생각했습니다. 인간의 어떤 노력도 이 니야티를 바꿀 수 없었고 업보 윤리 이론은 오류였습니다.[16] James Lochtefeld는 아지비카 신앙의 이러한 측면을 "생명과 우주는 미리 포장된 끈의 공과 같고, 그것은 끝날 때까지 펼쳐지고 그 다음에는 더 이상 나아가지 않습니다"라고 요약합니다.[8]

리페는 아지비카스의 미리 결정론에 대한 믿음이 그들이 비관적이었다는 것을 의미하지는 않는다고 말합니다. 오히려 칼뱅주의자들이 유럽에서 미리 결정론을 믿는 것처럼 아지비카인들은 낙관주의자였습니다.[58] 아지비카인들은 그저 자신이 하는 일이나 하지 않는 일 때문에 영향을 받을 행동의 도덕적 힘이나 공과 또는 사후 세계를 믿지 않았습니다. 아지비카스에 따르면 행동은 현재의 삶에서 즉각적인 영향을 미치지만 도덕적 흔적은 없었으며, 행동과 효과는 모두 미리 결정되었다고 합니다.[58]

막칼리 고살라(Makkhali Gosala)는 오래된 사상 학파의 사상을 절충주의적 교리로 결합시킨 것으로 보입니다. 그는 니야티(운명), 스바바바(자연), 상가티(변화)를 믿었던 것으로 보이며, 아마도 파리나마를 믿었을 것이며, 이는 다른 철학 학파들이 그를 헤투바딘, 바니야이카바딘, 아즈나바딘, 이사라카라나바딘으로 다양하게 분류하도록 유도했을 것입니다.[59] 그에 따르면 모든 존재는 발달(파리나마)을 겪습니다. 이것은 니야티(운명), 바바(자연), 상가티(변화)의 요소의 영향 아래 모든 존재가 운명적인 최종 구원의 시간의 흐름(삼사라수디)에서 절정에 이릅니다.[59] 그러한 운명이 유일한 플레이어로 나타나는 것이 아니라 우연이나 불확정주의가 그의 교리에서 동등한 역할을 합니다. 따라서 그는 오직 모든 사람을 위한 구원과 같은 미래의 어떤 사건들이 엄격하게 결정된다고 생각한다는 의미에서 니야티바다에 가입했습니다.[59]

아지비카스와 유신론

| 시리즈의 일부 |

| 무신론 |

|---|

아지비카는 무신론적 철학이었습니다.[60] 그것의 지지자들은 어떤 신을 우주의 창조자로, 또는 원시 운동가로, 또는 보이지 않는 신비한 끝이 우주의 마지막 안식처라고 가정하지 않았습니다.[61]

이후의 문헌에서, 타밀인 ē라크 ī치는 옥칼리와 오칼리의 두 신성에 대한 이야기로, 경전에서 지시받은 아즈 ī비카스와 관련이 있습니다.

아지비카스는 모든 존재에는 영혼(아트만)이 있다고 믿었습니다. 그러나, 영혼이 무형식이라고 주장했던 힌두교의 자인이나 여러 정통 학파들과는 달리, 아지비카스는 영혼이 명상을 돕는 물질적인 형태를 가지고 있다고 주장했습니다.[63] 그들은 또한 영혼이 많은 출생을 거쳐 궁극적으로 미리 정해진 열반(구원)으로 나아간다고 믿었습니다.[64] 바샴은 몇몇 문헌들은 일부 아지비카들 사이에서 바이슈나비즘 유형의 헌신적인 관행의 증거를 제시한다고 말합니다.[65]

원자론

아지비카스는 베딕스의 바이시카 학파와 유사한 원소와 원자에 대한 이론을 개발했습니다. 아지비카스는 모든 것이 미세한 원자로 구성되어 있었고, 사물의 성질은 원자의 집합체에서 비롯되지만, 이들 원자의 집합체와 성질은 우주의 힘에 의해 미리 결정된 것이라고 설명했습니다.[17]

아지비카스의 원자론에 대한 설명은 불교 문헌과 베다 문헌에 나타난 것과 일치하지 않습니다. 3개의 타밀어 문헌에 따르면, 그곳에 있는 아지비카족은 7개의 카야(산스크리트어: काय, 집합, 집합, 원소 범주)가 존재합니다: 프루트비카야(지구), 아포카야(물), 테조카야(불), 바요카야(공기), 수카(기쁨), 두카(애수), 지바(생명). 처음 4개는 물질과 관련이 있고, 마지막 3개는 비물질과 관련이 있습니다. 이 요소들은 아카타(생성되지도 파괴되지도 않는 것), 반자(바렌, 결코 증식하지도 재생산하지도 않는 것)이며 서로 독립적인 존재를 가지고 있습니다.[17] 타밀어 텍스트 마니메칼라이에서 아지비카 이론이 주장하는 요소들은 파라마누(원자)로 구성되어 있습니다. 여기서 원자는 더 이상 세분화될 수 없고, 생성되지도 파괴되지도 않은 다른 원자를 관통할 수 없으며, 성장하지도, 확장하지도, 분열하지도, 변화하지도 않음으로써 정체성을 유지하는 것으로 정의되었습니다. 하지만 움직이고, 조립하고, 결합하여 지각된 것을 형성하는 것입니다.[17][58]

아지비카스의 타밀어 본문은 "원자들이 모여 있는 것은 다이아몬드의 조밀한 형태나 속이 빈 대나무의 느슨한 형태와 같은 다양한 형태를 취할 수 있다"고 주장합니다. 우리가 인식하는 모든 것은 아지비카스의 원자론은 단지 다양한 종류의 원자들의 병치에 불과하며, 그 조합들은 항상 특정한 우주 규칙에 의해 지배되는 고정된 비율로 발생하여 스칸다(분자, 구성 요소)를 형성합니다.[17][58] 아지비카족이 주장하는 원자는 그 자체로 순수한 상태를 볼 수 없고, 그것들이 모여서 부타(물체)를 형성할 때만입니다.[17] 그들은 또한 속성과 경향이 개체의 특성이라고 주장했습니다. 그리고 나서 아지비카인들은 수카(기쁨), 두카(슬픔), 지바(생명)와 같은 경험된 모든 것은 우주의 규칙 아래에서 작동하는 원자의 기능일 뿐이라고 말함으로써 결정론과 "자유 의지 없음"에 대한 그들의 믿음을 정당화했습니다.[17][58]

리페는 원자론에 대한 아지비카스 이론의 세부 사항이 자인, 불교, 베다 전통에서 발견되는 후에 수정된 원자론 이론의 기초를 제공했다고 말합니다.[58]

안티노미즘 윤리학

| 시리즈의 일부 | |

| 힌두교 철학 | |

|---|---|

| |

| 정통파 | |

| | |

| 헤테로독스 | |

| | |

불교 문헌에 따르면, 아지비카스 철학의 또 다른 교리는 "객관적인 도덕 법칙이 없다"는 그들의 반인륜적 윤리학이었습니다.[23][66] 불자는 이러한 견해를 "생명체의 죄는 원인도 근거도 없고 원인도 근거도 없이 죄를 짓게 된다"고 요약합니다. 생물의 순수성에는 원인도 근거도 없고 원인도 근거도 없이 순수해집니다. 모든 존재, 숨결이 있는 모든 존재, 태어나는 모든 존재, 생명이 있는 모든 존재는 힘도 힘도 힘도 미덕도 없지만 운명과 우연과 자연의 결과이며 여섯 가지 계급에서 희로애락을 경험합니다."[23]

이와 같은 반공주의 윤리의 전제에도 불구하고, 자인과 불교 기록은 아즈 ī비카스가 옷과 어떤 물질적 소유물도 없이 소박하게 금욕적인 삶을 살았다고 지적합니다.

아지비카스에 관한 타밀 문헌들은 그들이 아힘사(비폭력)와 채식주의 생활을 했다고 제시하고 있습니다. [67] 아서 바샴(Arthur Basham)은 불교와 자이나 문헌들이 아지비카스의 부도덕성, 불확실성, 세속성을 다양하게 비난하지만, 또한 아지비카스의 소박하고 금욕적인 삶의 방식을 관찰했을 때 불교와 자이나의 혼란을 인정한다고 언급합니다.[68]

경전

아지비카인들은 학자들과 논리학자들에 의해 만들어진 완전히 정교한 철학을 가지고 있었지만, 그 문헌들은 소실되었습니다. [69] 그들의 문학은 인도 철학의 다른 전통과 마찬가지로 중세 시대를 거쳐 수세기에 걸쳐 발전했습니다. 불교와 자이나교에 대한 팔리어와 프라크리트 텍스트는 아지비카 이론이 성문화되었음을 시사하며, 그 중 일부는 불교와 자이나교 학자들이 작성한 주석에 인용되었습니다.

아지비카스의 주요 문헌은 10명의 푸르바(8명의 마하니미타, 2명의 마그가스)와 온파투 카티르입니다.[69] 바가바티 수트라는 고살라가 제자 시절 마하비라에게서 받은 가르침에서 따온 것이라고 주장하는 아지비카스의 마하니미타들.[27]

절대적 결정론과 우주력의 영향에 대한 아지비카스의 믿음은 그들이 마하니미타에서 태양, 달, 행성, 별의 지도 그리고 점성술과 점술에서의 그들의 역할에 대한 광범위한 부분을 발전시키도록 이끌었습니다.[70][71]

영향을 주다

이사에바는 아지비카의 사상이 불교와 베다 사상의 여러 학파에 영향을 주었다고 제안합니다.[7] 리페는 영향력 있는 아지비카 이론, 즉 원자론에 관한 이론의 한 예를 제공합니다.[58] 바샴은 아지비카스가 중세 베다 철학의 드바이타 베단타 하위 학파의 교리에 영향을 미쳤을 수 있다고 제안합니다.

아지비카스, 불교도와 자인 사이의 갈등

서기 2세기 아쇼카바다나에 따르면, 마우리아 황제 빈두사라와 그의 왕비 슈바드랑기가 이 철학을 믿었고, 이 철학은 이 시기에 인기의 절정에 이르렀습니다. 아쇼카바다나는 또한 빈두사라의 아들 아쇼카가 불교로 개종한 후, 부정적인 시각으로 고타마 붓다를 묘사한 그림에 분노하여 푼드라바르다나에 있는 아지비카를 모두 죽이라는 명령을 내렸다고 언급합니다. 이 명령으로 아지비카 종파 신도 약 1만 8천 명이 처형된 것으로 추정됩니다.[73][74] 모든 이야기가 거짓일지도 모릅니다.[75][76][77]

이전의 자이나 문헌인 바가바티 경전에서도 유사하게 마하비라가 이끄는 파벌과 고살라가 이끄는 파벌 간의 논쟁, 의견 불일치, 그리고 나서 "격돌"이 언급되어 있습니다.[27]

참고 항목

메모들

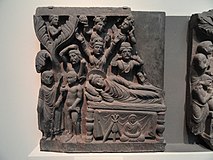

- ^ Balcerowicz, Piotr (2016). "A Religious Centre and the Art of the Ājīvikas". Early Asceticism in India: Ājīvikism and Jainism. Routledge Advances in Jaina Studies (1st ed.). London and New York: Routledge. pp. 278–281. ISBN 978-1-317-53853-0. Archived from the original on 24 February 2022. Retrieved 24 February 2022.

- ^ "British Museum catalogue". Archived from the original on 12 August 2019. Retrieved 12 August 2019.

- ^ "British Museum catalogue". Archived from the original on 12 August 2019. Retrieved 12 August 2019.

- ^ 마리안 얄디즈, 헤르베르트 헤르텔, 고대 실크로드를 따라: 서베를린 국립박물관의 중앙아시아 미술; 미술관 Für Indische Kunst, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin, Metropolitan Museum, 1982, p. 78

- ^ a b c d e f g h Johnson, W. J. (2009). "Ājīvika". A Dictionary of Hinduism (1st ed.). Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-172670-5. Archived from the original on 1 March 2022. Retrieved 24 February 2022.

Ājīvika ('Follower of the Way of Life'): Name given to members of a heterodox ascetic order, apparently founded at the same time as the Buddhist and Jaina orders, and now extinct, although active in South India as late as the 13th century. No first-hand record survives of Ājīvika doctrines, so what is known about them is derived largely from the accounts of their rivals. According to Jaina sources, the Ājīvika's founder, Makkhali Gosāla, was for six years a disciple and companion of the Jina-to-be, Mahāvīra, until they fell out.

- ^ a b c d e f g h i j k l m Balcerowicz, Piotr (2016). "Determinism, Ājīvikas, and Jainism". Early Asceticism in India: Ājīvikism and Jainism. Routledge Advances in Jaina Studies (1st ed.). London and New York: Routledge. pp. 136–174. ISBN 978-1-317-53853-0. Archived from the original on 24 February 2022. Retrieved 24 February 2022.

The Ājīvikas' doctrinal signature was indubitably the idea of determinism and fate, which traditionally incorporated four elements: the doctrine of destiny (niyati-vāda), the doctrine of predetermined concurrence of factors (saṅgati-vāda), the doctrine of intrinsic nature (svabhāva-vāda), occasionally also linked to materialists, and the doctrine of fate (daiva-vāda), or simply fatalism. The Ājīvikas' emphasis on fate and determinism was so profound that later sources would consistently refer to them as niyati-vādins, or 'the propounders of the doctrine of destiny'.

- ^ a b c d e Natalia Isaeva(1993), Shankara and Indian Philosophy, New York State University Press, ISBN 978-0791412817, 20-23페이지

- ^ a b c d e f g h i 제임스 로체펠트, "아지비카", 힌두교의 삽화 백과사전, 1권: A–M, 로젠 출판사. ISBN 978-0823931798, page 22

- ^ Jeffrey D Long (2009), Jainism: 소개, Macmillan, ISBN 978-1845116255, 199페이지

- ^ a b Basham 1951, pp. 145–146.

- ^ Fogelin, Lars (2015). An Archaeological History of Indian Buddhism. Oxford University Press. p. 26. ISBN 978-0-19-994822-2. Archived from the original on 3 July 2023. Retrieved 16 November 2019.

- ^ a b c d e f g h i j 바샴 1951, 1장.

- ^ Basham 1951, 224-238쪽:아지 ī비카 철학의 기본 원리는 대개 니야티라고 불리는 운명이었습니다. 불교와 자이나의 소식통들은 고살라가 니야티를 우주의 원동력이자 모든 현상적 변화의 유일한 주체로 높이 평가한 엄격한 결정론자였다는데 동의합니다. 이것은 우리의 로커스 클래식인 사냐팔라 수타에서 꽤 분명합니다. 다른 종파들이 전생이나 현재에 저지른 악의 결과인 업의 법칙에 기인한 죄와 고통을 고살라는 원인이나 근거가 없는, 다른, 아마도 운명의 힘이 아닌 것으로 선언했습니다. 마찬가지로 악으로부터의 탈출, 축적된 악업의 작용도 마찬가지로 원인도 근거도 없었습니다.

- ^ a b c Paul Dundas (2002), The Jains(종교적 신념과 실천의 도서관), Routledge, ISBN 978-0415266055, 28-30페이지

- ^ a b Leaman, Oliver, ed. (1999). "Fatalism". Key Concepts in Eastern Philosophy. Routledge Key Guides (1st ed.). London and New York: Routledge. pp. 80–81. ISBN 978-0-415-17363-6. Archived from the original on 20 February 2022. Retrieved 20 February 2022.

Fatalism. Some of the teachings of Indian philosophy are fatalistic. For example, the Ajivika school argued that fate (nyati) governs both the cycle of birth and rebirth, and also individual lives. Suffering is not attributed to past actions, but just takes place without any cause or rationale, as does relief from suffering. There is nothing we can do to achieve moksha, we just have to hope that all will go well with us. [...] But the Ajivikas were committed to asceticism, and they justified this in terms of its practice being just as determined by fate as anything else.

- ^ a b c d e f g h Ajivikas는 2019년 7월 17일 영국 컴브리아 대학교 Wayback Machine World Religies Project에서 아카이브되었습니다.

- ^ a b c d e f g h 바샴 1951, 262-270쪽.

- ^ 요하네스 쿼크 (2014), 옥스포드 무신론 핸드북 (편집자: Stephen Bullivant, Michael Ruse), 옥스포드 대학 출판부, ISBN 978-0199644650, 654페이지

- ^ Analayo (2004), Satipaṭṭhāna: 실현을 위한 직접적인 길, ISBN 978-18995749, 페이지 207-208

- ^ Basham 1951, 페이지 240–261.

- ^ 바샴 1951년, 270-273쪽.

- ^ Arthur Basham, Kenneth Zysk (1991), 고전 힌두교의 기원과 발전, 옥스포드 대학 출판부, ISBN 978-019573492, 4장

- ^ a b c DM Riepe (1996), 인도사상의 자연주의적 전통, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120812932, 39-40페이지

- ^ a b Hultzsch, Eugen (1925). Inscriptions of Asoka. New Edition by E. Hultzsch (in Sanskrit). p. 132.

- ^ Senart (1876). Inscriptions Of Piyadasi Tome Second. pp. 209–210.

- ^ 아지비카 2016년 8월 20일 독일 쾰른 산스크리트 디지털 렉시콘 Wayback Machine Monier Williams 산스크리트 영어 사전에 보관

- ^ a b c d e f g h i j 호른, 종교와 윤리의 백과사전 æ디아, 1권, 페이지 PA259, Google Books, 편집자: James Hastings, Charles Scribner & Sons, Edinburgh, 259-268페이지

- ^ a b Jarl Charpentier (1913년 7월), Ajivika 2016년 4월 13일 웨이백 머신, 영국 왕립 아시아 협회 저널, 캠브리지 대학 출판부, 669-674페이지

- ^ 존 R. Hinnells(1995), Ajivaka 2018년 4월 14일 Wayback Machine, 새로운 종교 사전, Wiley-Blackwell Reference, ISBN 978-0631181392에서 보관

- ^ 바샴 1951, 122-123쪽.

- ^ a b The Ajivikas BM Barua, 캘커타 대학교, 10-17페이지

- ^ D. M. Riepe (1996), 인도사상의 자연주의적 전통, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120812932, 34-46페이지

- ^ P.T. Raju (1985), 뉴욕 주립대학교 출판부, ISBN 978-0887061394, 147페이지

- ^ 바샴 1951, 148-153쪽.

- ^ Hultzsch, E (1925). Inscriptions of Asoka. New Edition by E. Hultzsch (in Sanskrit). pp. 132.

- ^ 아쇼카 왕의 칙령들은 2014년 3월 28일 웨이백 머신 벤에 보관되었습니다. 콜로라도 주립대학 아카이브, S. Dammika

- ^ "அய்யனார், ஐயப்பன், ஆசீவகம்! - பேராசிரியர் க.நெடுஞ்செழியன் நேர்காணல்". CommonFolks. Archived from the original on 20 January 2019. Retrieved 19 January 2019.

- ^ 바샴 1951, 35쪽.

- ^ 바샴 1951년, 36쪽.

- ^ 바샴 1951년, 48쪽.

- ^ 바샴 1951년, 31쪽.

- ^ 피아 브랑카치오(2014), 인도 동굴 건축, 비서구 문화의 과학, 기술, 의학 역사 백과사전, 스프링어, ISBN 978-94-007-3934-5, 1-9페이지

- ^ a b 따라서 바라바르 언덕에 2개, 나가르주니 언덕에 3개의 동굴이 '아지비카스'(아지비케히)에 대한 동굴의 양도에 대해 언급하고 있습니다. 세 가지 경우에 아지비케히라는 단어는 의도적으로 지워졌습니다."

- ^ a b 바샴 1951년, 157쪽.

- ^ a b 로밀라 타파르의 ś오카와 모리아스의 쇠퇴. 2023년 7월 3일 웨이백 머신에 보관

- ^ a b 2015년 5월 18일 웨이백 머신 영국 도서관에 보관된 바라바 언덕 동굴 중 하나의 입구.

- ^ 바샴 1951년, 161쪽.

- ^ a b 바샴 1951년, 185쪽.

- ^ 바샴 1951, 162~165쪽.

- ^ A.M. Shastri (1991). Varāhamihira and His Times. Kusumanjali. pp. 135–139. OCLC 28644897. Archived from the original on 3 July 2023. Retrieved 22 March 2023.

- ^ 바샴 1951, 185-186쪽.

- ^ 바샴 1951년, 184쪽.

- ^ 바샴 1951, 187-191쪽.

- ^ 바샴 1951년, 194쪽.

- ^ Long, Jeffery D (2009). Jainism. New York: I. B. Tauris. p. 44. ISBN 978-1-84511-626-2.

- ^ Jayatilleke 1963, 페이지 142.

- ^ DM Riepe (1996), 인도사상의 자연주의적 전통, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120812932, 42-45페이지

- ^ a b c d e f g h Dale Riepe (1996), 인도사상의 자연주의적 전통, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120812932, 각주포함 41-44페이지

- ^ a b c Jayatilleke 1963, 페이지 140-161.

- ^ Stephen Bullivant and Michael Ruse (2014), Oxford Handbook of Athism, Oxford University Press, ISBN 978-0199644650, 654페이지

- ^ GR Garg(1992), 힌두교 세계 백과사전, 1권, 남아시아 북스, ISBN 978-8170223740, 281페이지

- ^ 바샴 1951년, 272쪽.

- ^ 바샴 1951, 269-273쪽.

- ^ Basham 1951, pp. 248–256.

- ^ 바샴 1951, 276-280쪽, 186.

- ^ Basham 1951, 4쪽.

- ^ 바샴 1951, 123쪽.

- ^ 바샴 1951, 123~127쪽.

- ^ a b c 바샴 1951, 213-223쪽.

- ^ Kailash Chand Jain (2010), 자이나교의 역사: 마하브 ī라 이전과 시대의 자이나교, ISBN 978-8124605486, 414-415페이지

- ^ 바샴 1951, 124-127쪽.

- ^ 바샴 1951, 149쪽, 282쪽, 327쪽.

- ^ John S. Strong (1989). The Legend of King Aśoka: A Study and Translation of the Aśokāvadāna. Motilal Banarsidass Publ. p. 232. ISBN 978-81-208-0616-0. Archived from the original on 3 July 2023. Retrieved 30 October 2012.

- ^ Beni Madhab Barua (5 May 2010). The Ajivikas. General Books. pp. 68–69. ISBN 978-1-152-74433-2. Retrieved 30 October 2012.

- ^ Steven L. Danver, ed. (22 December 2010). Popular Controversies in World History: Investigating History's Intriguing Questions: Investigating History's Intriguing Questions. ABC-CLIO. p. 99. ISBN 978-1-59884-078-0. Archived from the original on 3 July 2023. Retrieved 23 May 2013.

- ^ Le Phuoc (March 2010). Buddhist Architecture. Grafikol. p. 32. ISBN 978-0-9844043-0-8. Archived from the original on 3 July 2023. Retrieved 23 May 2013.

- ^ Benimadhab Barua (5 May 2010). The Ajivikas. University of Calcutta. pp. 68–69. ISBN 978-1-152-74433-2. Retrieved 30 October 2012.

참고문헌

- Basham, A.L. (1951). History and Doctrines of the Ājīvikas (2nd ed.). Delhi, India: Moltilal Banarsidass (Reprint: 2002). ISBN 81-208-1204-2. Luzac & Company Ltd., London, 1951에 의해 최초로 출판되었습니다.

- Balcerowicz, Piotr (2015). Early Asceticism in India: Ājīvikism and Jainism (1st ed.). Routledge. p. 368. ISBN 978-1-317-53853-0.

- Jayatilleke, K.N. (1963). Early Buddhist Theory of Knowledge (PDF) (1st ed.). London: George Allen & Unwin Ltd. p. 524. Archived from the original (PDF) on 11 September 2015.

- Warder, Anthony K. (1998). "Lokayata, Ajivaka, and Ajnana Philosophy". A Course in Indian Philosophy (2nd ed.). Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. pp. 32–44. ISBN 978-81-208-1244-4.

외부 링크

- 영국 컴브리아 대학교 아지비카스의 교리와 역사

- 웨스트 벵갈 캘커타 대학교 아지비카스 B.M. Barua (1920)

- Mahavira와 Gosala의 관계에 대한 새로운 이야기, Helen M. Johnson, American Journal of Philology, Vol. 47, No. 1(1926), 74-82페이지

- 인도 비하르주 아지비카스 정부의 암각화 동굴 홀

- 남코살라 말하르의 아지비카스, 인도 차티스가르의 아지비카스 관련 비문과 예술작품 에드 머피(하버드 로스쿨)

- 마니메할라이의 아지바카스, 라오 바하두르 아이양가르 (타밀어 번역), 마드라스 대학, 54-57페이지