알파차단기

Alpha blocker| 알파 블로커 α-차단기 | |

|---|---|

| 마약류 | |

| 클래스 식별자 | |

| 사용하다 | • 고혈압 • 혈관 수축 • BPH • 레이노우드 병 • 페로크로모시토마 • CHF • 발기부전 |

| 작용기전 | • 수용체 길항제 • 역작용제 • 중립적 적대자 |

| 생물학적 표적 | α-아드레노수용체 |

| 위키다타에서 | |

알파 차단제는 α-차단제 또는 α-아드레노렙터 길항제라고도 하며, α-아드레노셉터(α-아드레노셉터)에서 길항제 역할을 하는 약리학적 작용제의 일종이다.[2]

역사적으로 알파 차단제는 자율신경계에 대한 이해를 높이기 위한 약리학적 연구의 도구로 사용되었다. 과학자들은 알파 차단을 이용하여 자율신경계의 동맥 혈압과 중앙 혈관조절을 특징짓기 시작했다.[3] 오늘날, 그것들은 제한된 수의 질병의 임상 치료제로 사용될 수 있다.[2]

알파 차단제는 고혈압, 레이노병, 양성 전립선 비대증(BPH), 발기부전 등 소범위 질환을 치료할 수 있다.[2] 일반적으로 이러한 치료법은 동맥과 평활근의 α 수용체에 α-차단기를 결합시켜 기능한다. 궁극적으로 알파 수용체의 종류에 따라 이것은 매끄러운 근육이나 혈관을 이완시켜 이들 실체의 유체 흐름을 증가시킨다.[2]

분류

"알파차단기"라는 용어를 추가 자격 없이 사용할 경우, α차단기1, α차단기2, 비선택적차단기(α와1 α2 활성 모두) 또는 일부 β 활성의 α차단기를 참조할 수 있다.[2] 그러나 알파 블로커의 가장 흔한 유형은 보통 α1 블로커다.

비선택성 α-아드레날린 수용체 길항제에는 다음이 포함된다.

선택적 α-아드레날린1 수용체 길항제에는 다음이 포함된다.

선택적 α-아드레날린2 수용체 길항제에는 다음이 포함된다.

마지막으로, 카데틸롤과 라베탈롤은 모두 α와 β-차단제다.

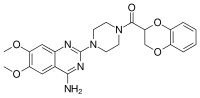

아래는 클리닉에서 사용되는 가장 일반적인 약들 중 몇 가지다.

| 약물 이름 | 커먼 브랜드 | 구조 | 작용기전 | 영향들 | 임상 애플리케이션 | 독성 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 페녹시벤츠아민 | 디벤지라인 |  | α1 수용체와 α2 수용체에 대한 비선택적 공밸런트 결합. | 말초 저항을 줄여 혈압을 내린다. 알파 유도 혈관 조영 [2]차단 |

| |

| 펜톨라민 | 레지틴 |  | α1 수용체와 α2 수용체의 경쟁적 차단. | 에피네프린 유도 효과의 역전. |

| |

| 프라조신 | 미니프레스 |  | α1 수용체의 경쟁적 차단.[10] | 혈압을 낮추다.[2] |

| |

| 독사조신 | 카르두라 카두라 XL |  | α1 수용체의 경쟁적 차단.[10] | 혈압을 낮추다.[2] |

| |

| 테라조신 | 히트린 |  | α1 수용체의 경쟁적 차단.[10] | 혈압을 낮추다.[2] |

| |

| 탐술로신 | 플로맥스 |  | α1 수용체에 대한 선택성이 약간 있는 차단기.[2] | 전립선 매끄러운 근육의 이완.[2] |

| |

| 요힘빈 | 요콘 |  | α2 수용체를 차단하고, 노레피네프린 방출을 증가시켜 CNS 활성도를 증가시킨다.[2] | 혈압과 심박수를 높인다.[2] |

| |

| 라베탈롤 | 트란다테 |  | 일부 α1 수용체 활성을 차단하지만 β 수용체에 더 강하게 결합한다.[2] | 혈압을 낮추고 심박수를 약간 높인다.[2] |

| |

| 카데일롤 | 코레그 코레그 CR |  | 일부 α1 수용체 활성을 차단하지만 β 수용체에 더 강하게 결합한다.[2] | 노라드레날린 메커니즘을 방해할 수 있다.[2] |

|

의학적 용법

대부분의 α-차단제가 고혈압이나 양성 전립선 비대증 등에 사용되는 임상 α-차단기 용도가 제한되어 있지만, α-차단기는 레이노우드병, 울혈성 심부전(CHF), 페로크로모시토마, 발기부전 등 몇 가지 다른 질환을 치료하는데 사용될 수 있다.[15][16][17]

나아가 α-차단기는 외상후스트레스장애(PTSD) 유도 악몽과 같은 불안과 공황장애를 치료하는 데 가끔 사용될 수 있다.[6] 연구들은 또한 제2형 당뇨병과 정신 우울증을 치료하기 위한 알파 차단제, 특히 α2 차단제 시험에도 의학적으로 큰 관심을 가지고 있다.[2]

고혈압

고혈압은 혈관 저항과 혈관 수축의 증가 때문이다. 프라조신과 같은 α 선택적1 대항제를 사용하면 경증에서 중증의 고혈압을 치료하는데 효과적이었다. 혈관 저항을 줄이고 압력을 낮출 수 있기 때문이다.[2][18] 그러나 이러한 약들은 일반적으로 잘 견디고 있지만, 정형성 저혈압이나 어지러움 같은 부작용을 일으킬 가능성이 있다.[2]

고혈압에 대한 또 다른 치료법은 라베탈롤이나 카데틸롤과 같이 비선택적 β 활성뿐만 아니라 α1 차단 활성을 모두 가진 약물을 사용하는 것이다.[19] 저용량에서는 라베탈올과 카데틸롤이 말초저항을 감소시키고 이소팔렌신의 효과를 차단해 고혈압 증상을 감소시킬 수 있다.[19]

페로크로모시토마

페로크로모시토마는 카테콜라민을 분비하는 종양이 발병하는 질환이다.[2][20] 구체적으로 노레피네프린과 에피네프린은 이러한 종양에 의해 지속적으로 또는 간헐적으로 분비된다.[21] 이러한 카테콜아민이 과다하게 분비되면 중추신경계 자극이 증가하여 혈관이 혈관 내성을 증가시키고 궁극적으로 고혈압을 일으킨다.[20] 또 이런 희귀종양 환자는 두통, 심장 두근거림, 땀이 많이 나는 경우가 많다.[2]

페녹시벤츠아민은 비선택성 α와1 α2 차단제로서 페녹시토마 치료에 이용되어 왔다.[21] 이 약은 알파 수용체를 적대시하여 에피네프린과 노르에피네프린 등의 활동을 차단하여 혈관저항을 감소시키고 혈관소독을 증가시키며 전체적으로 혈압을 감소시킨다.[21]

울혈성 심부전

크레딜롤, 부신돌, 라베탈올 등 α 수용체와 β 수용체를 모두 차단할 수 있는 능력을 가진 블로커는 울혈성 심부전증에서 증상을 완화하는 능력이 있다.[22] 이들 약물은 α 수용체와 β 수용체 모두에 결합함으로써 심박출량을 감소시키고 혈관의 팽창을 자극해 혈압 저하를 촉진할 수 있다.[22]

발기부전

푸시니스탈리아 조힘베 나무 껍질에서 파생된 α2 차단제인 요힘빈은 성욕을 증가시키고 발기부전을 치료하는 실험을 받았다. 요힘빈에 대해 제안된 메커니즘은 도파민과 질소산화물을 포함한 신경전달물질 억제와 관련된 아드레날린 수용체 봉쇄로, 따라서 음경 발기와 성욕에 도움이 된다.[23] 그렇게 함으로써 그들은 발기하는 데 도움을 주기 위해 음경의 혈류를 바꿀 수 있다. 그러나, 두근거림, 떨림, 높아진 혈압, 불안과 같은 일부 부작용이 발생할 수 있다.[23] 요힘베 껍질에는 알칼로이드를 차단하는 알파-1과 알파-2 아드레날린 수용체가 모두 들어 있다.

비선택성 알파차단제인 펜톨라민도 발기부전 치료 테스트를 받았다. 성기의 혈관수축을 줄임으로써 음경 발기를 돕는 혈류량이 증가하는 것으로 보인다. 펜톨라민과 관련된 부작용으로는 두통, 홍조, 코막힘 등이 있다.[23]

비경쟁 알파-1과 2 블로커인 페녹시벤츠아민은 자일스 브린들리 박사가 발기부전에 대한 첫 번째 세포내 약리치료에서 사용하였다.

양성 전립선 비대증

양성 전립선 비대증(BPH)에서 남성은 요로장애를 경험하고 소변을 볼 수 없어 요로 유지가 된다.[2] α1 특정 차단제는 방광의 매끄러운 근육과 커진 전립선을 완화시키기 위해 사용되어 왔다.[24] 프라조신, 독사조신, 테라조신은 특히 고혈압 환자에게 유용했다.[2] 그런 환자들에게 이 약들은 두 가지 조건을 동시에 치료할 수 있다.[2] 고혈압이 없는 환자에게는 혈압에 큰 변화를 주지 않고 방광과 전립선 매끄러운 근육을 이완시키는 기능이 있어 탐술로신 사용이 가능하다.[24]

레이노우드병

레이노우드의 병을 치료하기 위해 α1 차단기와 α2 차단기가 모두 검사되었다. 프라조신 등 α1 차단제는 레이노우드 질환의 경화증상을 다소 호전시키는 것으로 나타났지만, 이 약을 복용하면서 발생하는 부작용도 많다. 반대로 요힘빈과 같은 α2 차단제는 과도한 부작용 없이 레이노병에서 경화증상을 현저하게 개선시켜 주는 것으로 보인다.[25]

외상후스트레스장애

외상후스트레스장애(PTSD) 환자는 PTSD 특화 약물로 치료를 받았음에도 불구하고 증상이 지속되는 경우가 많았다.[26] 게다가, PTSD 환자들은 종종 그들의 치료에도 불구하고 계속되는 쇠약해지는 악몽을 꾸곤 한다.[26] α1 차단제인 프라조신은 노레피네프린 효과를 차단하는 능력 때문에 PTSD 유도 악몽에 시달리는 환자들을 치료하는데 효과적이었다.[26]

PTSD 악몽을 치료하기 위한 프라조신의 부작용으로는 어지럼증, 1차적 효과(갑작스러운 의식 상실), 허약, 메스꺼움, 피로 등이 있다.[26]

역효과

알파 블로커는 일부 질병 병리학을 줄일 수 있는 능력이 있지만, 이러한 알파 블로커와 함께 오는 부작용도 있다.[27] 그러나 알파 블로커마다 다른 구조 구성이 여러 개 있기 때문에 약물마다 부작용이 다르다. 알파 차단제를 복용할 때 발생하는 부작용에는 첫 번째 용량 효과, 심혈관계 부작용, 유전적 부작용, 기타 부작용 등이 포함될 수 있다.[27]

첫 번째 선량 효과

알파 블로커로 인한 가장 흔한 부작용 중 하나는 첫 번째 선량 효과다.[28] 고혈압 환자가 처음으로 알파차단기를 복용했다가 갑자기 혈압이 급격히 떨어지는 현상이다. 결국 이는 혈압의 급격한 저하로 인해 정관성 저혈압, 현기증, 급격한 의식 상실을 초래하게 된다.[28]

이러한 부작용을 가진 알파 차단제로는 프라조신, 독사조신, 테라조신이 있다.[29]

심혈관 부작용

QT 간격의 변경을 통해 반사성 빈맥, 직교성 저혈압 또는 심장 두근거림과 같은 심혈관 계통의 변화를 일으킬 수 있는 알파 차단기가 있다.[27][30]

이러한 부작용을 일으킬 수 있는 알파 차단제에는 요힘빈, 페녹시벤츠아민, 펜톨라민이 포함된다.[2]

일반적 부작용

BPH 치료에 알파 차단제를 사용할 경우 방광과 전립선에 혈관이 혈관변경을 일으켜 일반적으로 배뇨량이 증가한다.[31] 그러나 이러한 알파 차단제는 부종, 즉 비정상적인 유체 보유가 발생하는 정반대의 부작용을 일으킬 수 있다.[32]

또한 전립선 평활근의 이완으로 인해 남성들이 BPH 치료를 받는 과정에서 발생하는 또 다른 부작용은 발기부전일 뿐 아니라 사정불능이다.[31][33] 그러나 어떤 사정 활동이 일어나면 흔히 역행성 사정이라고 하는 현상이 나타나는데, 정액이 요도를 통해 빠져나가지 않고 요로 방광으로 흘러들어간다.[33]

그러한 부작용을 일으킬 수 있는 약으로는 프라조신, 테라조신, 탐술로신, 독사조신이 있다.[33]

기타부작용

마지막으로 대부분의 알파 블로커에 의해 발생할 수 있는 다른 일반적인 부작용이 있다(그러나 알파-1 블로커에서는 더 자주 발생한다). 이런 부작용으로는 어지러움, 졸림, 허약함, 피로감, 정신과 우울증, 건식 등이 있다.[27][33]

성적 흥분으로 야기되지 않고 몇 시간 동안 지속되지 않는 원치 않는 고통스러운 장기 발기인 프리아파시즘은 알파 차단제 사용과 관련이 있다. 특히 탐술로신 같은 경우는 극히 드물지만, 병원 환경에서 치료하지 않으면 영구적인 발기부전을 일으킬 수 있다. 남성 환자들은 단일 투여로 인해 발생할 수 있고 시간이 지남에 따라 발병할 수 있으므로 이를 인지해야 한다.

콘트라인커뮤니케이션

양성 전립선 비대증인 알파차단기에 대한 강력한 징후는 단 한 가지뿐이다.[32] BPH를 위해 알파 차단제가 필요하지만 저혈압 또는 자세 심부전 이력이 있는 환자들은 혈압이 훨씬 더 떨어지거나 심부전을 더 악화시킬 수 있기 때문에 이 약을 조심해서 사용해야 한다.[34][35] 가장 강력한 금기는 요실금 및 전반적인 유체 유지다.[34][35] 이러한 유체 유체와 싸우기 위해 환자들은 알파 차단기와 함께 이뇨제를 복용할 수 있다.[35]

강력한 징후나 금지가 없는 경우 혈압을 낮추기 위해 4단계 치료법으로 알파 차단제를 복용해야 하지만 ACE 억제제, 혈관신-II 수용체 차단제, 칼슘 채널 차단제 또는 타자이드 이뇨제(전량 투여 또는 조합)의 사용이 효과적이지 않은 경우에만 환자가 알파 차단제를 복용해야 한다.[32][34][35]

약물 상호작용

어떤 약과 마찬가지로 알파 블로커와 함께 일어날 수 있는 약물 상호작용이 있다. 예를 들어, 페녹시벤츠아민이나 펜톨라민과 같이 혈압 저하에 사용되는 알파 차단제는 발기부전에 사용되는 근육, 혈관 또는 약물(즉 실데나필, 탐술로신 등)에 영향을 미치는 다른 약물과 시너지를 낼 수 있다. 이것은 과장된 저혈압을 자극한다.[2]

프라조신, 탐술로신, 독사조신 또는 테라조신과 같은 대체 알파 차단제는 베타 차단제, 발기부전 약물, 불안요인, 항히스타민 등과 불리한 상호작용을 할 수 있다.[2] 다시 말하지만, 이러한 상호작용은 위험한 저혈압을 유발할 수 있다. 게다가 드물게 약물 상호작용이 불규칙하고 빠른 심장 박동을 일으키거나 혈압을 상승시킬 수 있다.[2]

요힘빈은 흥분제, 고혈압약, 날록손, 클로니딘과 상호작용을 할 수 있다. 그러한 약물과의 상호작용은 의도하지 않은 혈압의 상승을 유발하거나 혈압의 상승을 촉진시킬 수 있다.[2]

마지막으로, 크레디틸롤이나 라베탈롤과 같이 알파와 베타 차단 성질을 모두 가진 약물에서는 다른 알파나 베타 차단제와의 상호작용이 혈압의 감소를 과장할 수 있다.[2] 반대로 혈압이 의도치 않게 상승(기침, 감기약 등)하는 크레딜롤이나 라베탈롤과의 약물 상호작용도 있다.[2] 마지막으로, 이전의 심장 마비를 악화시킬 수 있는 알파/베타 차단 약물 상호작용도 있을 수 있다.[2]

작용기전

알파 차단제는 교감신경계의 신경 효과를 차단하여 작용한다. 이것은 매끄러운 근육이나 혈관에서 알파 수용체에 결합함으로써 이루어진다.[36] α-차단기는 되돌릴 수 있고 되돌릴 수 없다.[2]

이러한 약물이 결합할 수 있는 몇 α 수용체가 몸 전체에 존재한다. 구체적으로 α1 수용체는 대부분의 혈관 평활근, 번데기 확장근, 심장, 전립선, 필로모터 평활근에서 발견할 수 있다.[2] 반면 α2 수용체는 혈소판, 콜린거 신경 단자, 일부 혈관 매끄러운 근육, 시냅스 후 CNS 뉴런, 지방세포에서 발견될 수 있다.[2]

α 수용체 구조는 7개의 트랜섬브레인 영역으로 구성된 고전적인 G단백질결합수용체(GPCR)로 세포내 루프 3개와 세포외 루프 3개를 형성한다.[2] 이 수용체들은 α, β, β, γ 서브유닛으로 구성된 이질성 G 단백질과 결합한다.[2] 비록 α 수용체 두 개가 모두 GPCR이지만, 이들의 작용 메커니즘에는 큰 차이가 있다. 구체적으로는 α1q 수용체가 G GPCR로 특징지어지며, Phospholipase C를 통해 신호를 보내 IP와3 DAG를 증가시켜 칼슘의 방출을 증가시킨다. 한편, α2 수용체는i G GPCRs로 표기가 되어 아데닐 사이클라아제를 통해 신호를 보내 cAMP를 감소시킨다.[37]

α1 수용체와 α2 수용체는 작용 메커니즘이 다르기 때문에 이들의 대항제 또한 다른 효과를 가진다.[38] α1 차단기는 IP와3 DAG의 방출을 억제하여 칼슘 방출을 감소시킬 수 있으므로 전체적인 신호는 감소한다. 반면 α2 차단제는 cAMP의 감소를 막아 전체 신호의 증가로 이어진다.

참고 항목

참조

- ^ Katzung, Bertram (1987). Basic and Clinical Pharmacology. Appleton & Lange. ISBN 9780838505533.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc Katzung, Bertram; Masters, Susan (2013). Basic and Clinical Pharmacology. Lange. ISBN 978-0-07-176402-5.

- ^ Bousquet, P.; Schwartz, J. (1983). "Alpha-adrenergic drugs". Biochemical Pharmacology. 32 (9): 1459–1465. doi:10.1016/0006-2952(83)90466-5. PMID 6134533.

- ^ McKeage, Kate; Plosker, Greg L. (2002-03-01). "Alfuzosin". Drugs. 62 (4): 633–653. doi:10.2165/00003495-200262040-00009. ISSN 0012-6667. PMID 11893233.

- ^ a b Nash, D. T. (1990-11-01). "Alpha-adrenergic blockers: Mechanism of action, blood pressure control, and effects on lipoprotein metabolism". Clinical Cardiology. 13 (11): 764–772. doi:10.1002/clc.4960131104. ISSN 1932-8737. PMID 1980236. S2CID 24619863.

- ^ a b c Green, Ben (2014). "Prazosin in the Treatment of PTSD". Journal of Psychiatric Practice. 20 (4): 253–259. doi:10.1097/01.pra.0000452561.98286.1e. PMID 25036580. S2CID 40069887.

- ^ "Tamsulosin Monograph for Professionals". Drugs.com. Retrieved 29 January 2021.

- ^ a b Lepor, Herbert; Henry, David; Laddu, Atul R. (1991-01-01). "The efficacy and safety of terazosin for the treatment of symptomatic BPH". The Prostate. 18 (4): 345–355. doi:10.1002/pros.2990180408. ISSN 1097-0045. PMID 1711689. S2CID 37160206.

- ^ Michel, Martin C. (2010). "The Pharmacological Profile of the α1A-Adrenoceptor Antagonist Silodosin". European Urology Supplements. 9 (4): 486–490. doi:10.1016/j.eursup.2010.03.006.

- ^ a b c d e f g h i j k l Mycek, Mary J.; Harvey, Richard A.; Champe, Pamela C. (1997). Pharmacology (2nd ed.). Philadelphia: Lippincott-Raven. ISBN 978-0397515677. OCLC 34905985.

- ^ Narayan, Perinchery; Tunuguntla, Hari Siva Gurunadha Rao (2005). "Long-Term Efficacy and Safety of Tamsulosin for Benign Prostatic Hyperplasia". Reviews in Urology. 7 (Suppl 4): S42–S48. ISSN 1523-6161. PMC 1477608. PMID 16986054.

- ^ Charney, D. S.; Woods, S. W.; Goodman, W. K.; Heninger, G. R. (1987-08-01). "Neurobiological mechanisms of panic anxiety: biochemical and behavioral correlates of yohimbine-induced panic attacks". American Journal of Psychiatry. 144 (8): 1030–1036. doi:10.1176/ajp.144.8.1030. ISSN 0002-953X. PMID 3037926.

- ^ Richards, DA (August 1976). "Pharmacological effects of labetalol in man". British Journal of Clinical Pharmacology. 3 (4 Suppl 3): 721–3. PMID 10949.

- ^ Cohn, Jay N.; Fowler, Michael B.; Bristow, Michael R.; Colucci, Wilson S.; Gilbert, Edward M.; Kinhal, Vithal; Krueger, Steven K.; Lejemtel, Thierry; Narahara, Kenneth A. (1997). "Safety and efficacy of carvedilol in severe heart failure". Journal of Cardiac Failure. 3 (3): 173–179. doi:10.1016/s1071-9164(97)90013-0. PMID 9330125.

- ^ Roehrborn, Claus; Schwinn, Debra (March 2004). "α1-Adrenergic Receptors and Their Inhibitors in Lower Urinary Tract Symptoms and Benign Prostatic Hyperplasia". The Journal of Urology. 171 (3): 1029–1035. doi:10.1097/01.ju.0000097026.43866.cc. PMID 14767264.

- ^ Messerli, Franz (November 1, 2001). "Doxazosin and congestive heart failure". Journal of the American College of Cardiology. 38 (5): 1295–1296. doi:10.1016/s0735-1097(01)01534-0. PMID 11691497.

- ^ Ernst, E.; Pittler, M.H. (1998). "Yohimbe for Erectile Dysfunction: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials". The Journal of Urology. 159 (2): 433–436. doi:10.1016/s0022-5347(01)63942-9. PMID 9649257.

- ^ Laurent, Stéphane (2017). "Antihypertensive drugs". Pharmacological Research. 124: 116–125. doi:10.1016/j.phrs.2017.07.026. PMID 28780421. S2CID 251991.

- ^ a b Brogden, R. N.; Heel, R. C.; Speight, T. M.; Avery, G. S. (1978-04-01). "Labetalol: A Review of its Pharmacology and Therapeutic Use in Hypertension". Drugs. 15 (4): 251–270. doi:10.2165/00003495-197815040-00002. ISSN 0012-6667. PMID 25757. S2CID 42161040.

- ^ a b Bravo, Emmanuel L. (2002-09-01). "Pheochromocytoma". Annals of the New York Academy of Sciences. 970 (1): 1–10. Bibcode:2002NYASA.970....1B. doi:10.1111/j.1749-6632.2002.tb04408.x. ISSN 1749-6632. PMID 12381537.

- ^ a b c Das, Sambhunath; Kumar, Pankaj; Kiran, Usha; Airan, Balram (2017-01-01). "Alpha blockers: A relook at phenoxybenzamine". Journal of the Practice of Cardiovascular Sciences. 3 (1): 11. doi:10.4103/jpcs.jpcs_42_16.

- ^ a b Bristow, Michael R. (2000-02-08). "β-Adrenergic Receptor Blockade in Chronic Heart Failure". Circulation. 101 (5): 558–569. doi:10.1161/01.CIR.101.5.558. ISSN 0009-7322. PMID 10662755.

- ^ a b c Lue, Tom F. (2009-08-20). "Erectile Dysfunction". New England Journal of Medicine. 342 (24): 1802–1813. doi:10.1056/nejm200006153422407. PMID 10853004.

- ^ a b Chapple, CR (January 1996). "Selective alpha 1-adrenoceptor antagonists in benign prostatic hyperplasia: rationale and clinical experience". European Urology. 29 (2): 129–144. PMID 8647139.

- ^ Bakst, Richard; Merola, Joseph F.; Franks, Andrew G.; Sanchez, Miguel (2008). "Raynaud's phenomenon: Pathogenesis and management". Journal of the American Academy of Dermatology. 59 (4): 633–653. doi:10.1016/j.jaad.2008.06.004. PMID 18656283.

- ^ a b c d Koola, Maju Mathew; Varghese, Sajoy P.; Fawcett, Jan A. (2013-08-16). "High-dose prazosin for the treatment of post-traumatic stress disorder". Therapeutic Advances in Psychopharmacology. 4 (1): 43–47. doi:10.1177/2045125313500982. PMC 3896131. PMID 24490030.

- ^ a b c d Manning, Loretta; Rayfield, Sylvia. Pharmacology Made Easy. Bossier City, LA: ICAN. p. 38.

- ^ a b Hodsman, G.P (12 March 1983). "Factors related to first dose hypotensive effect". British Medical Journal. 286 (6368): 832–834. doi:10.1136/bmj.286.6368.832. PMC 1547159. PMID 6403103.

- ^ Elliott, Henry L. (2007). "Alpha Adrenoreceptor Antagonists". Comprehensive Hypertension. pp. 1019–1025. doi:10.1016/b978-0-323-03961-1.50085-4. ISBN 9780323039611.

- ^ Lepor, Herbert; Lepor, Norman (Spring 2008). "The QT Interval and Selection of Alpha-Blockers for Benign Prostatic Hyperplasia". Reviews in Urology. 10 (2): 85–91. PMC 2483321. PMID 18660858.

- ^ a b Lepor, Herbert (Fall 2007). "Alpha Blockers for the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia". Reviews in Urology. 9 (4): 181–190. PMC 2213889. PMID 18231614.

- ^ a b c "Alpha-blockers: their properties and use in hypertension". Prescriber. 22 (13–14): 38–39. July 2011. doi:10.1002/psb.779.

- ^ a b c d Debruyne, Frans M.J. (2000). "Alpha blockers: are all created equal?". Urology. 56 (5): 20–22. doi:10.1016/s0090-4295(00)00744-5. PMID 11074198.

- ^ a b c "Alpha-Adrenoceptor Antagonists (Alpha-Blockers)" (PDF). British Hypertension Society. Archived from the original (PDF) on 2017-08-29.

- ^ a b c d "CV Pharmacology Alpha-Adrenoceptor Antagonists (Alpha-Blockers)". cvpharmacology.com. Retrieved 2017-11-15.

- ^ Knott, Laurence (2015-06-27). "Alpha-blockers". Patient.

- ^ Pierce, Kristen L.; Premont, Richard T.; Lefkowitz, Robert J. (2002-09-01). "Signalling: Seven-transmembrane receptors". Nature Reviews Molecular Cell Biology. 3 (9): 639–650. doi:10.1038/nrm908. ISSN 1471-0080. PMID 12209124. S2CID 23659116.

- ^ Bylund, D.B. (February 1, 1992). "Subtypes of alpha 1- and alpha 2-adrenergic receptors". The FASEB Journal. 6 (3): 832–839. doi:10.1096/fasebj.6.3.1346768. PMID 1346768. S2CID 83827013.