복몰

Bokmål| 노르웨이 복몰 | |

|---|---|

| 복몰 | |

| 발음 | 도시 동 노르웨이어: [ˈb ûːkmo ːɫ] |

| 네이티브: | 노르웨이 |

원어민 | 없음. (작성 전용) |

초기형태 | |

표준양식 |

|

| 라틴어 (노르웨이 알파벳) | |

| 공식현황 | |

의 공용어 | |

| 에 의해 규제됨 | |

| 언어코드 | |

| ISO 639-1 | nb |

| ISO 639-2 | nob |

| ISO 639-3 | nob |

| 글로톨로지 | (충분히 검증된 insu 또는 구별되는 언어가 아님)norw1259 |

| 언어권 | 52-AAA-ba to -be and 52-AAA-cd to -cg |

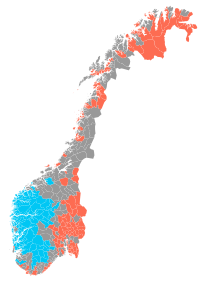

Bokmål (Urban East Norwegian: [ˈbûːkmoːɫ] ⓘ) (UK: /ˈbuːkmɔːl/, US: /ˈbʊk-, ˈboʊk-/;[1][2][3][4] lit. 'book tongue') is one of the official written standards for the Norwegian language, alongside Nynorsk. 보크몰은 노르웨이 인구의 85%에서 90%[5]까지 노르웨이어가 선호하는 문자 표준입니다. 복몰 발음에 대한 전국적인 기준이나 합의는 없습니다.

보크몰어는 노르웨이 정부 언어 위원회의 규제를 받고 있습니다. 일반적으로 릭스몰(Riksmoll)로 알려진 관련된 보다 보수적인 맞춤법 표준은 비정부 노르웨이 언어 문학 아카데미(Norway Academy for Language and Literature)의 규제를 받고 있습니다. 작성된 표준은 덴마크어의 노르웨이어 버전입니다.

최초의 복몰 맞춤법은 1879년부터 개발된 후 1907년 릭스몰이라는 이름으로 공식 채택되었습니다.[6] 개혁의 배경이 된 건축가들은 마리우스 니가드와 제이콥 조나단 아어스였습니다.[7] 과거 덴마크와의 연합 때부터 일반적으로 사용되던 문자 덴마크어를 노르웨이의 도시 엘리트들이 특히 수도에서 사용하는 단오-노르웨이어 코이네어로 각색한 것입니다. 1923년에 대형 보수 신문인 Aftenposten이 1907년의 맞춤법을 채택했을 때, 덴마크 문자는 노르웨이에서 사실상 사용되지 않았습니다. 복몰(Bokm inl)이라는 이름은 1929년 라깅(Lagting, 노르웨이 의회의 회의실)에서 단 한 표 차이로 패배한 문자 언어를 단노-노르웨이어로 부르자는 제안에 따라 공식적으로 채택되었습니다.

정부는 구어 복몰어를 규제하지 않으며, 정규화된 발음은 화자의 지역 방언의 음운을 따라야 한다고 권고합니다.[8] 그럼에도 불구하고, 노르웨이 남동부 지역에서는 일반적으로 보크몰어의 실질적인 표준으로 간주되는 노르웨이어의 구어 다양성이 있습니다. 노르웨이어의 음운론에서 예르트 크리스토페르센은 다음과 같이 쓰고 있습니다.

보크몰은 특히 노르웨이 남부 동부에서 발견되는 공식적인 중산층 도시어를 반영하는 가장 일반적인 다양성으로, 수도 오슬로를 명백한 중심지로 삼고 있습니다. 따라서 보크몰은 노르웨이어로 말하는 비공식 표준을 부를 수 있다는 음성 인식을 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 실제로 표준 외스트노르스크('표준 동 노르웨이어')[9]로 종종 언급됩니다.

스탠더드 외스트노르스크(, 문자 그대로 '스탠다드 동 노르웨이어' 또는 때로는 '어반 동 노르웨이어'로 표현)는 사전에서 가장 일반적으로 사용되는 발음입니다. 그러나 표준 외스트노르스크어는 노르웨이 남동부 이외의 지역에서는 사용되지 않습니다. 노르웨이어의 모든 구어 변형은 Sorting(의회)과 NRK, TV 2와 같은 노르웨이 국영 방송에서 사용되며, Bokmol의 관습이 사용되는 경우에도 사용됩니다. 음성 변화는 일반적으로 화자가 성장한 지역을 반영합니다.

역사

약 1300년까지 노르웨이의 문자 언어인 고대 노르웨이어는 다른 고대 노르드어 방언과 본질적으로 같았습니다. 그러나 연설은 점차 지역 방언과 지역 방언으로 분화되었습니다. 노르웨이가 독립 왕국으로 남아있는 한 문자 언어는 본질적으로 일정하게 유지되었습니다.[10]

1380년에 [citation needed]노르웨이는 덴마크와 개인적인 연합을 맺었습니다. 16세기 초에 노르웨이는 별도의 정치 기관을 잃었고, 덴마크와 함께 덴마크-노르웨이라는 정치 단위를 1814년까지 형성하여 점진적으로 연합의 약한 구성원이 되었습니다.[citation needed] 이 시기에 현대 덴마크어와 노르웨이어가 등장했습니다. 노르웨이어는 중세 노르웨이어 전환기를 겪었고, 저독일어의 영향을 더 많이 받은 덴마크어 문자 언어가 점차 표준화되었습니다. 종교개혁은 기독교 페데르센이 성경을 덴마크어로 번역하는 계기가 되었습니다. 따라서 덴마크 표준은 사실상 모든 행정 문서에 사용된 고대 노르드어와 노르웨이어의 잔존물을 대체했습니다.[10][11]

노르웨이 사람들은 덴마크어를 주로 글로 사용했지만, 점차 공식적이거나 공식적인 행사에서 도시 엘리트들에 의해 사용되기 시작했습니다. 덴마크어는 절대 인구의 대다수가 사용하는 언어가 되지 못했지만, 1814년 노르웨이와 덴마크의 관계가 단절될 때까지, 종종 "교육된 일상 연설"[citation needed]이라고 불리는 덴마크어-노르웨이어 모국어는 베르겐, 크리스티안, 트론헤임과 같은 대부분의 노르웨이 도시에서 엘리트들의 모국어가 되었습니다. 이 단노-노르웨이어 코이네는 지역 노르웨이어 발음(노르웨이 방언 참조), 일부 노르웨이 어휘 및 단순화된 문법을 가진 덴마크어로 묘사될 수 있습니다.[12]

덴마크어에서 복몰어, 릭스몰어에 이르기까지 노르웨이의 도시에서 사용되는 문자 언어의 노르웨이어화가 점진적으로 진행되면서 도시의 상류층 사회 집단이 그에 따라 변화했습니다. 1814년, 노르웨이가 덴마크에서 스웨덴으로 할양되었을 때, 노르웨이는 스웨덴과 그녀의 동맹국들을 무시하고 독립을 선언하고 민주 헌법을 채택했습니다. 비록 스웨덴과의 왕조 연합에 복종할 수밖에 없었지만, 이 독립의 불꽃은 계속 타오르며 노르웨이의 언어 발전에 영향을 미쳤습니다. 오래된 언어 전통은 덴마크어가 아닌 독립적인 문자 언어를 옹호했던 애국 시인 헨리크 베르겔란드 (1808–1845)에 의해 되살아났습니다.[11] 하우겐은 다음을 가리킨다.

"자유의 1세대 안에서 두 가지 해결책이 등장하여 지지자들을 얻었습니다. 하나는 상류층의 연설에 기반한 것이고 하나는 서민의 연설에 기반한 것입니다. 전자는 덴마크 문자의 노르웨이어화를 요구했고 후자는 새로운 시작을 요구했습니다."[10]

두 언어 전환 중 더 보수적인 것은 헨리크 입센의 노르웨이어화뿐만 아니라 언어 개혁을 위한 교사이자 선동가인 Peter Asbjørnsen과 Jörgen Moe와 같은 작가들의 작업에 의해 발전되었습니다.[10][13] 특히 크누드센의 언어 개혁 작업은 1907년의 맞춤법과 1917년의 개혁에 중요한 역할을 했기 때문에 그는 종종 "복몰의 아버지"라고 불립니다.

논란

Riksmål versus Bokmål

랜드스몰이 생긴 이래로, 노르웨이에서 쓰여진 덴마크어는 (detal mindelige) Bogmaal 등 ("보통의" 책 언어"), 예를 들어 1814년 Dennorske Literatur fra에서 (Hans Olaf Hansen, 1862년) 또는 1885년 공동 공용어로 랜드스몰을 채택한 결정에서 동의어인 Bogsprog로 언급되었습니다.

민족어를 뜻하는 릭스몰(Riksmål)이라는 용어는 1899년에 Björnstjerne Björnson에 의해 처음 제안되었습니다. 덴마크에서 차용한 것으로 표준 덴마크어를 쓰고 사용했습니다. 같은 해 릭스몰 운동은 니노르스크의 영향력 증가에 대항하기 위해 그의 지도하에 조직되었고, 결국 1907년 비정부기구인 릭스몰스포르 분데의 설립으로 이어졌고, 1910년 사망할 때까지 그를 이끌었습니다.

1907년의 개혁 문서들은 언어를 이름으로 언급하지 않았지만, 1917년의 철자법 개혁에 이르기까지 몇 년 동안 교회와 교육부에 의해 릭스몰(Riksmål)이라는 용어가 사용되었고, 1908년 출판된 Utredning av spørsmaalet to mulig samarbeide mellem landsal Ogriksmaal Liretskrivningen("맞춤법과 관련하여 랜드몰과 릭스몰 사이의 가능한 협력에 대한 문제를 조사하는 것")에 등장했습니다. 이 작업을 통해 철자법 개혁을 통해 표준을 (일반적인 삼노르스크로) 병합하는 공식 정책이 수립되었습니다.

이러한 계획에 따라 1917년 개혁은 노르웨이 방언과 니노르스크어의 일부 요소를 전통적인 단노-노르웨이어 형태의 선택적인 대안으로 도입했습니다. 이 개혁은 릭스몰 운동의 일부 저항에 부딪혔고 1919년 릭스몰스베르네(Riksmollsvernet, 릭스몰 보호를 위한 협회)가 설립되었습니다.

1929년에 의회는 작성된 표준의 이름을 바꾸기로 투표했습니다. 복몰은 릭스몰을 대체하여 단노-노르웨이 표준의 공식 명칭으로 다시 도입되었고, 란트스몰은 니노르스크로 개명되었습니다.

1938년에 두 문자 표준이 크게 개혁되었고 많은 일반 철자법과 문법적 종지가 의무화되었습니다. 이것은 복몰에 있는 많은 전통적인 단노-노르웨이 형태의 철거를 의미했고, 이것은 너무 급진적이고 시기상조라는 릭스몰 운동가들의 혹독한 비판을 받았습니다. 그것은 니노르스크 철자의 채택을 비판했지만, 처음에는 의문사 대명사에서 무성 h를 제거하는 등 맞춤법을 더 음소적으로 만드는 것에 대한 지지를 표명했습니다(몇 년 전 스웨덴어로 행해졌습니다).

저항은 1950년대에 아르눌프 외베를란드의 지도하에 절정에 이르렀습니다. 1951년에 Riksmolsforbundet는 삼노르스크를 반대하는 부모 캠페인을 조직했고, 1953년에 노르웨이 언어 문학 아카데미가 설립되었습니다. 이러한 저항 때문에 1959년의 개혁은 비교적 미미했고, 1981년과 2005년의 개혁을 통해 덴마크의 일반적인 철자법과 굴절법 중 일부가 다시 표준으로 인정되었습니다.

현재, Riksmål은 비정부 기구인 노르웨이 언어 문학 아카데미에 의해 규제되는 언어 형태를 의미합니다. 1938년 이전의 복몰어를 기반으로 하며 1950년대부터 공식 복몰어 철자 표준의 민간 대안으로 The Academy에 의해 규제되어 왔습니다. 시간이 지남에 따라 릭스몰 표준에 광범위한 "라디칼" 철자를 수용했습니다. 삼노르스크 공식 정책이 폐지된 이후, 릭스몰과 복몰은 융합되었고, The Academy는 현재 두 가지를 모두 다루는 온라인 사전을 편집하고 있습니다. 차이는 줄어들었지만(지금은 미국과 영국의 영어 차이와 비슷한 수준입니다), The Academy는 여전히 독자적인 기준을 유지하고 있습니다.

노르웨이의 가장 인기 있는 일간지인 Aftenposten은 릭스몰어를 표준어로 사용하는 것으로 유명합니다. Riksmoll의 사용은 표준으로 "번역"되는 독자들의 편지에 대해서도 엄격하게 추구됩니다.[citation needed] 아프텐포스트텐은 1990년에 가장 현저하게 보수적인 "시그널 워드(signal words)"를 포기했습니다.

논쟁의 세부 사항은 노르웨이에만 있지만, 오스트리아 독일어와 비지배 국가에서 사용될 표준의 종류를 중심으로 하는 하나의 표준 독일어 공리에서 몇 가지 유사점을 찾을 수 있습니다.

용어.

노르웨이의 담론에서 단노-노르웨이어라는 용어는 현대의 복몰어와 그 구어의 다양성을 언급하는 데 거의 사용되지 않습니다. 이 언어의 민족성은 논쟁의 대상이 되어 왔으며, 사용자와 지지자들은 덴마크어와의 암시적인 연관성(따라서 중립적인 이름인 릭스몰과 복몰은 각각 주 언어와 책 언어를 의미함)을 좋아하지 않았습니다. 논쟁은 19세기에 니노르스크가 등장하면서 심화되었는데, 이는 시골 현대 노르웨이 방언에 기반을 둔 문자 언어이자 노르웨이 도시에서 사용되는 덴마크어와 단노-노르웨이어에 대한 순수한 반대입니다.

특성.

덴마크어와의 차이점

다음 표는 복몰어와 덴마크어의 몇 가지 중심적인 차이점을 보여줍니다.

| 덴마크어 | 복몰 | |

|---|---|---|

| 한정 복수 접미사 -ene 또는 -erne 여자들 마차들 | 네. 크빈더네 보그네 | 아니요. 크빈네 보그네 |

| 서스칸디나비아이프통 건강한 건초 | 아니요. 히데 ø | 네. 헤이스 ø이 |

| p, t, k의 연화 손실(noun) 음식(noun) 지붕(noun) | 네. 탭 미치광이의 술래잡기 | 아니요. 툭툭 치는 돗자리 탁 |

| 덴마크어 어휘 두려움(adjective) 화가 난(adjective) 소년(noun) 개구리(noun) | 네. 붕대(또는 æ) vred의 드렝 (장) 프뢰 | 아니요. 붉게 물든 sint or vred 움푹 패인 꽃송이의 |

오슬로 전통 방언과의 차이점

오늘날 대부분의 오슬로 원주민들은 비크브 æ르스크(오슬로 피오르 지역의 전통 방언을 전문적으로 일컫는 용어)와 덴마크어를 병합한 방언을 사용하며, 이후 덴마크어에서 주로 오슬로가 아닌 요소를 물려받은 릭스몰과 복몰을 사용합니다. 오늘날 오슬로 방언은 다른 동부 노르웨이 방언의 영향을 받기도 합니다.[9]

다음 표는 노르웨이 방언에 관한 문헌에서 일반적으로 묘사되는 것처럼 전통적인 복몰어와 표준 외스트노르스크어가 오슬로 방언보다 덴마크어를 따랐던 몇 가지 중요한 경우를 보여줍니다.[9][14] 이 중 많은 경우 급진적인 복몰어는 오슬로 전통 방언과 니노르스크 방언을 따르며, 이러한 형태들도 주어집니다.

| 덴마크어 | Bokmål/Standard Østnorsk | 오슬로 전통 방언 | 니노르스크1 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 전통적인. | 과격한 | ||||

| 남성과 여성의 차별화 몸집이 작은 사람 몸집이 작은 여자 | 아니요. 완비된 명령 엔릴린 크빈데 | 아니요. 총명한 인간 고결한 포도나무 | 네. 총명한 인간 ei lita kvinne | ||

| masc.와 fem. 정다원수의 미분 배들 마차들 | 아니요. 보데네 보그네 | 아니요. 보테네 보그네 | 네. ane탄의 보그네 | ||

| 정다중성자 접미사 집들 | -에네/에네 후센 | -네 후센 | -a 후사 | ||

| 약한 과거 분사 접미사 사이클링된 | -et 싸이클렛 | -et 시클렛 | -a 시클라 | ||

| 약한 프레타라이트 접미사 사이클링된 | -에데 싸이클데드 | ||||

| 강한 과거 분사 접미사 쓰인 | -et 스크레벳 | -이 스크리비 | -e 능청을 부리다 | ||

| 부정사 분할 와라 침대에 눕다 | 아니요. 꼬메 괘씸한 | 네. 꼬마 괘씸한 | |||

| 강세 없는 모음으로 끝나는 남성의 분열 사닥다리 둥글게 | 아니요. 찌릿찌릿한 룬데 | 네. 스테가 룬데 | 아니요. 찌릿찌릿한 룬데 | ||

| 서스칸디나비아이프통 다리(noun) 담배를 피우다 (noun) 소프트/wet(adjective) | 아니요. 벤 뢰그 blød | 아니요. 벤 뢰크 블ø트 | 네. 안에 있습니다 뢰익 허풍쟁이 | ||

| 서스칸디나비아 우포토 다리(noun) | 아니요. 형님2 | 네. 멍든 | |||

| 서스칸디나비아 아울라우트 바닥(noun) | 아니요. 꿀꺽꿀꺽 | 네. 골프 | 네. ø프 | 네. 골프 | |

| 외래어의 첫 음절 강세 바나나(noun) | 아니요. /바 ˈ나 ˀː/ | 공식적으로 인정받지 못한 표준 발음 | 네. /ˈb ɑ ɑ어/[단모음으로?] | 공식적으로 인정받지 못한 표준 발음 | |

| Retroflex 플랩 / ɽ/ 고대 노르드어의 /r ð/ 테이블, 보드(noun) | 아니요. /bo ˀːr/ | 네. /부 ːɽ/ | |||

| Retroflex 플랩 / ɽ/ 고대 노르드어에서 /l/ 태양(noun) | 아니요. /소 ˀː/ | 네. /su ːɽ/ | |||

1 오슬로 전통 방언에 가장 가까운 것입니다.

2 그러나, 보크몰은 "소"와 (지금은 고대의) 수 "소"를 독점적으로 사용합니다.

참고 항목

참고문헌

- ^ "Bokmål". The American Heritage Dictionary of the English Language (5th ed.). HarperCollins. Retrieved 1 May 2019.

- ^ "Bokmål". Collins English Dictionary. HarperCollins. Retrieved 1 May 2019.

- ^ "Bokmål" (US) and "Bokmål". Oxford Dictionaries UK English Dictionary. Oxford University Press.[dead link]

- ^ "Bokmål". Merriam-Webster.com Dictionary. Retrieved 1 May 2019.

- ^ Vikør, Lars. "Fakta om norsk språk". Archived from the original on 2014-02-03. Retrieved 2014-02-09.

- ^ a b Lundeby, Einar. "Stortinget og språksaken". Archived from the original on 2013-02-22. Retrieved 2007-06-12.

- ^ Halvorsen, Eyvind Fjeld. "Marius Nygaard". In Helle, Knut (ed.). Norsk biografisk leksikon (in Norwegian). Oslo: Kunnskapsforlaget. Retrieved 6 February 2010.

- ^ "Råd om uttale". Retrieved 2009-03-15.

- ^ a b c Kristoffersen, Gjert (2000). The Phonology of Norwegian. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-823765-5.

- ^ a b c d Haugen, Einar (1977). Norwegian English Dictionary. Oslo: Unifersitetsforlaget. ISBN 0-299-03874-2.

- ^ a b Gjerset, Knut (1915). History of the Norwegian People, Volumes I & II. The MacMillan Company.

- ^ Hoel, Oddmund Løkensgard (1996). Nasjonalisme i norsk målstrid 1848–1865. Oslo: Noregs Forskingsråd. ISBN 82-12-00695-6.

- ^ Larson, Karen (1948). A History of Norway. Princeton University Press.

- ^ Skjekkeland, Martin (1997). Dei norske dialektane. Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-103-9.