JAG1

JAG1Jagged1(JAG1)은 포유류 노치 신호 경로에서 4개의 수용체와 상호작용하는 5개의 세포 표면 단백질(리간드) 중 하나이다.노치 신호 경로(Notch Signaling Pathway)는 많은 장기 시스템에서 세포의 운명 결정을 설정하고 규제하는 기능을 하는 매우 보존된 경로다.JAG1-NOTH(수용체-리간드) 상호작용이 이루어지면, 일련의 단백질 분해능이 촉발되어 다운스트림 표적 유전자에 대한 전사 활성화가 이루어진다.인간 20번 염색체에 위치한 JAG1 유전자는 체내의 여러 기관 체계에서 발현되며 유전자 내 기능 돌연변이의 상실로 인한 자가 우성 장애 알라지유 증후군(ALGS)을 일으킨다.JAG1도 CD339(분화 339 클러스터)로 지정되었다.

구조 및 기능

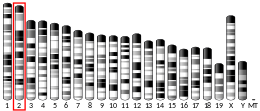

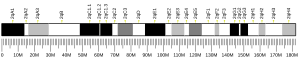

JAG1은 1995년 포유류 쥐에서 복제되면서 노치 수용체를 활성화할 수 있었던 리간드로 처음 확인됐다.[5]인간 염색체 20p12.2와 유전적 위치(GRCh37) chr20:10,618,331-10,654,693에 위치한다.[6]JAG1 단백질의 구조는 세포내 작은 성분, 투과성 모티브를 포함하며, 세포외 부위가 세포가 풍부한 부위, 16 EGF 유사 반복, DSL 영역, 그리고 마지막으로 신호 펩타이드 총 1218개의 아미노산을 26개 코딩 엑손에 걸쳐 포함한다.[7]

JAG1에 의해 인코딩된 JAG1 단백질은 드로소필라 들쭉날쭉한 단백질의 인간 호몰로그램이다.[5]인간 JAG1은 세포의 운명을 결정하는 데 도움이 되는 NOGH 신호 경로에 있는 수용체용 5개의 리간드 중 하나로 많은 발달 단계에서 활동한다.JAG1 단백질의 세포외 구성 요소는 각각의 Natch 수용체와 물리적으로 상호작용한다.이 상호작용은 원래 NOGH 세포 내 영역인 NUGH 세포내 영역이 세포핵으로 밀매되어 서로 다른 표적 유전자의 활성화로 이어지는 일련의 단백질 분열을 촉발한다.[8][9][10][11]

표현식 프로파일 및 마우스 스터디

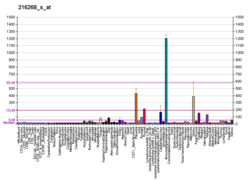

현장에서 복합화와 조건부 유전자 녹아웃 연구는 JAG1이 개발에서 수행하는 역할과 그것이 다른 장기 시스템에 미치는 영향을 입증하는 데 도움을 주었다.인간의 경우 JAG1은 성인의 췌장, 심장, 태반, 전립선, 폐, 신장, 흉선, 고환, 백혈구를 포함한 많은 조직 유형에서 넓은 표현을 가지고 있다.[12]발달하는 배아에서 JAG1 표현은 폐동맥, 중초음파, 원위 카디칼 유출관, 주요 동맥, 메타네프로스, 가지 아치, 췌장, 관문맥, 난모세포스트 주위에 집중되어 있다.[12]일반적으로 JAG1 표현 패턴은 ALGS에서 영향을 받는 장기 시스템과 상관관계가 있지만, JAG1이 표현되는 모든 조직이 ALGS에서 영향을 받는 것은 아니라는 점에 유의해야 한다.보다 최근에 JAG1 표현은 유방암과 부항암 환자에서 변형된 것으로 밝혀졌다.[13][14]

특정 조직에서 Jag1 유전자가 꺼지는 마우스 모델(조건부 녹아웃 마우스 모델)은 많은 조직별 영역에서 Jag1의 역할을 연구하기 위해 사용되어 왔다.Jag1의 동질적 삭제는 생쥐에서 배아적으로 치명적인 것으로 나타났으며, 이질적 삭제는 제한된 표현형(눈을 볼 때)만 보일 수 있는 반면, Jag1과 Natch2 모두에 충분한 생쥐는 ALS 표현형과 함께 존재한다.[15]관문맥 중신맥, 내피, 두개골 신경마개를 대상으로 한 Jag1 돌연변이를 가진 조건부 유전자 녹아웃 마우스 모델은 모두 ALGS를 가진 개인에게 고전적인 특징을 보이며, 질병 기원[16][17][18][19][20] 시 이 조직 유형의 역할을 강조한다.

질병 표현형

ALS는 간, 심장, 골격, 눈, 얼굴 구조, 신장, 혈관 시스템을 포함한 여러 신체 시스템에 영향을 미치는 자가 지배적인 다계통 질환이다.가장 임상적으로 중요한 우려는 간, 심장, 혈관 또는 신장 질환에서 비롯된다.JAG1의 돌연변이는 1997년 필라델피아 어린이병원과 국립보건원 연구진에 의해 ALS의 원인이 되는 것으로 처음 밝혀졌다.[6]이 질환과 임상적으로 일치하는 환자들은 대개 JAG1(94%)에 돌연변이가 있는 반면, 작은 2%의 환자들은 NOGH2에 돌연변이가 있는 것으로 나타났다.[21]유전자에 돌연변이가 있는 사람의 절반 이상이 부모로부터 유전자를 물려받지 못했고, 따라서 de novo 돌연변이를 가지고 있다.[21][22]JAG1 돌연변이 유형에는 단백질 절단(분할 부위, 프레임시프트, 헛소리), 오식, 전체 유전자 삭제 등이 각각 80%, 7%, 12%를 차지한다.모든 돌연변이 타입은 환자 표현형으로 이어지기 때문에 JAG1에 대한 happloininople은 가능한 질병 작용 메커니즘이라고 생각된다.[23][24][25]JAG1에서는 개인이 다양한 돌연변이를 가질 수 있지만, 알려진 돌연변이는 모두 한 장의 기능 상실로 이어지며, 돌연변이의 종류나 위치, 질병 중증도 사이에는 상관관계가 없다.ALS에 걸린 개인은 여러 신체 시스템에 영향을 받지만 JAG1 돌연변이를 가진 개인은 신드롬의 다른 임상적 징후를 보여주지 않는 낙상/심폐협착증의 4차학으로 나타난다.[26]질병의 가변적 표현성을 고려할 때 원래 JAG1 돌연변이를 넘어 다른 유전적 또는 환경적 수식어가 존재할 수 있다.

보다 최근에 JAG1의 표현 변화는 많은 종류의 암에 관련되어 있다.특히 JAG1의 상향 조정은 전반적인 유방암 생존율 저하와 부항암 환자의 종양 증식 강화와 상관관계가 있다.[13][27][28][29]

참고 항목

메모들

이 글의 2015년 버전은 이중 출판 모델에 따라 외부 전문가에 의해 갱신되었다.해당 학술적 동료 검토 기사는 진에 게재되었으며, 다음과 같이 인용할 수 있다. Christopher M Grochowski; Kathleen M Loomes; Nancy B Spinner (6 November 2015). "Jagged1 (JAG1): Structure, expression, and disease associations". Gene. Gene Wiki Review Series. 576 (1 Pt 3): 381–384. doi:10.1016/J.GENE.2015.10.065. ISSN 0378-1119. PMC 4673022. PMID 26548814. Wikidata Q28606584. |

참조

- ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리스 89: ENSG00000101384 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리스 89: ENSMUSG0000276 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ a b Lindsell CE, Shawber CJ, Boulter J, Weinmaster G (1995). "Jagged: a mammalian ligand that activates Notch1". Cell. 80 (6): 909–17. doi:10.1016/0092-8674(95)90294-5. PMID 7697721. S2CID 11720367.

- ^ a b Oda T, Elkahloun AG, Pike BL, Okajima K, Krantz ID, Genin A, Piccoli DA, Meltzer PS, Spinner NB, Collins FS, Chandrasekharappa SC (1997). "Mutations in the human Jagged1 gene are responsible for Alagille syndrome". Nat. Genet. 16 (3): 235–42. doi:10.1038/ng0797-235. PMID 9207787. S2CID 5775213.

- ^ Guarnaccia C, Pintar A, Pongor S (2004). "Exon 6 of human Jagged-1 encodes an autonomously folding unit". FEBS Lett. 574 (1–3): 156–60. doi:10.1016/j.febslet.2004.08.022. PMID 15358557. S2CID 34651925.

- ^ Shimizu K, Chiba S, Saito T, Kumano K, Hirai H (2000). "Physical interaction of Delta1, Jagged1, and Jagged2 with Notch1 and Notch3 receptors". Biochem. Biophys. Res. Commun. 276 (1): 385–9. doi:10.1006/bbrc.2000.3469. PMID 11006133.

- ^ Shimizu K, Chiba S, Saito T, Kumano K, Takahashi T, Hirai H (July 2001). "Manic fringe and lunatic fringe modify different sites of the Notch2 extracellular region, resulting in different signaling modulation". J. Biol. Chem. 276 (28): 25753–8. doi:10.1074/jbc.M103473200. PMID 11346656.

- ^ Shimizu K, Chiba S, Kumano K, Hosoya N, Takahashi T, Kanda Y, Hamada Y, Yazaki Y, Hirai H (November 1999). "Mouse jagged1 physically interacts with notch2 and other notch receptors. Assessment by quantitative methods". J. Biol. Chem. 274 (46): 32961–9. doi:10.1074/jbc.274.46.32961. PMID 10551863.

- ^ Shimizu K, Chiba S, Hosoya N, Kumano K, Saito T, Kurokawa M, Kanda Y, Hamada Y, Hirai H (September 2000). "Binding of Delta1, Jagged1, and Jagged2 to Notch2 Rapidly Induces Cleavage, Nuclear Translocation, and Hyperphosphorylation of Notch2". Mol. Cell. Biol. 20 (18): 6913–22. doi:10.1128/MCB.20.18.6913-6922.2000. PMC 88767. PMID 10958687.

- ^ a b Jones EA, Clement-Jones M, Wilson DI (2000). "JAGGED1 expression in human embryos: correlation with the Alagille syndrome phenotype". J. Med. Genet. 37 (9): 658–62. doi:10.1136/jmg.37.9.658. PMC 1734694. PMID 10978356.

- ^ a b Reedijk M, Odorcic S, Chang L, Zhang H, Miller N, McCready DR, Lockwood G, Egan SE (2005). "High-level coexpression of JAG1 and NOTCH1 is observed in human breast cancer and is associated with poor overall survival". Cancer Res. 65 (18): 8530–7. doi:10.1158/0008-5472.CAN-05-1069. PMID 16166334.

- ^ Simon DP, Giordano TJ, Hammer GD (2012). "Upregulated JAG1 enhances cell proliferation in adrenocortical carcinoma". Clin. Cancer Res. 18 (9): 2452–64. doi:10.1158/1078-0432.CCR-11-2371. PMC 3848076. PMID 22427350.

- ^ McCright B, Lozier J, Gridley T (2002). "A mouse model of Alagille syndrome: Notch2 as a genetic modifier of Jag1 haploinsufficiency". Development. 129 (4): 1075–82. doi:10.1242/dev.129.4.1075. PMID 11861489.

- ^ Loomes KM, Underkoffler LA, Morabito J, Gottlieb S, Piccoli DA, Spinner NB, Baldwin HS, Oakey RJ (1999). "The expression of Jagged1 in the developing mammalian heart correlates with cardiovascular disease in Alagille syndrome". Hum. Mol. Genet. 8 (13): 2443–9. doi:10.1093/hmg/8.13.2443. PMID 10556292.

- ^ Hofmann JJ, Briot A, Enciso J, Zovein AC, Ren S, Zhang ZW, Radtke F, Simons M, Wang Y, Iruela-Arispe ML (2012). "Endothelial deletion of murine Jag1 leads to valve calcification and congenital heart defects associated with Alagille syndrome". Development. 139 (23): 4449–60. doi:10.1242/dev.084871. PMC 3509736. PMID 23095891.

- ^ Hofmann JJ, Zovein AC, Koh H, Radtke F, Weinmaster G, Iruela-Arispe ML (2010). "Jagged1 in the portal vein mesenchyme regulates intrahepatic bile duct development: insights into Alagille syndrome". Development. 137 (23): 4061–72. doi:10.1242/dev.052118. PMC 2976287. PMID 21062863.

- ^ High FA, Lu MM, Pear WS, Loomes KM, Kaestner KH, Epstein JA (2008). "Endothelial expression of the Notch ligand Jagged1 is required for vascular smooth muscle development". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105 (6): 1955–9. Bibcode:2008PNAS..105.1955H. doi:10.1073/pnas.0709663105. PMC 2538864. PMID 18245384.

- ^ Humphreys R, Zheng W, Prince LS, Qu X, Brown C, Loomes K, Huppert SS, Baldwin S, Goudy S (2012). "Cranial neural crest ablation of Jagged1 recapitulates the craniofacial phenotype of Alagille syndrome patients". Hum. Mol. Genet. 21 (6): 1374–83. doi:10.1093/hmg/ddr575. PMC 3465692. PMID 22156581.

- ^ a b Krantz ID, Colliton RP, Genin A, Rand EB, Li L, Piccoli DA, Spinner NB (1998). "Spectrum and frequency of jagged1 (JAG1) mutations in Alagille syndrome patients and their families". Am. J. Hum. Genet. 62 (6): 1361–9. doi:10.1086/301875. PMC 1377154. PMID 9585603.

- ^ Warthen DM, Moore EC, Kamath BM, Morrissette JJ, Sanchez-Lara PA, Sanchez P, Piccoli DA, Krantz ID, Spinner NB (2006). "Jagged1 (JAG1) mutations in Alagille syndrome: increasing the mutation detection rate". Hum. Mutat. 27 (5): 436–43. doi:10.1002/humu.20310. PMID 16575836. S2CID 45080348.

- ^ Penton AL, Leonard LD, Spinner NB (2012). "Notch signaling in human development and disease". Semin. Cell Dev. Biol. 23 (4): 450–7. doi:10.1016/j.semcdb.2012.01.010. PMC 3638987. PMID 22306179.

- ^ Morrissette JD, Colliton RP, Spinner NB (2001). "Defective intracellular transport and processing of JAG1 missense mutations in Alagille syndrome". Hum. Mol. Genet. 10 (4): 405–13. doi:10.1093/hmg/10.4.405. PMID 11157803.

- ^ Crosnier C, Driancourt C, Raynaud N, Dhorne-Pollet S, Pollet N, Bernard O, Hadchouel M, Meunier-Rotival M (1999). "Mutations in JAGGED1 gene are predominantly sporadic in Alagille syndrome". Gastroenterology. 116 (5): 1141–8. doi:10.1016/S0016-5085(99)70017-X. PMID 10220506.

- ^ Bauer RC, Laney AO, Smith R, Gerfen J, Morrissette JJ, Woyciechowski S, Garbarini J, Loomes KM, Krantz ID, Urban Z, Gelb BD, Goldmuntz E, Spinner NB (2010). "Jagged1 (JAG1) mutations in patients with tetralogy of Fallot or pulmonic stenosis". Hum. Mutat. 31 (5): 594–601. doi:10.1002/humu.21231. PMC 2914103. PMID 20437614.

- ^ Dickson BC, Mulligan AM, Zhang H, Lockwood G, O'Malley FP, Egan SE, Reedijk M (2007). "High-level JAG1 mRNA and protein predict poor outcome in breast cancer". Mod. Pathol. 20 (6): 685–93. doi:10.1038/modpathol.3800785. PMID 17507991.

- ^ Li D, Masiero M, Banham AH, Harris AL (2014). "The notch ligand JAGGED1 as a target for anti-tumor therapy". Front Oncol. 4: 254. doi:10.3389/fonc.2014.00254. PMC 4174884. PMID 25309874.

- ^ Lu C, Bonome T, Li Y, Kamat AA, Han LY, Schmandt R, Coleman RL, Gershenson DM, Jaffe RB, Birrer MJ, Sood AK (2007). "Gene alterations identified by expression profiling in tumor-associated endothelial cells from invasive ovarian carcinoma". Cancer Res. 67 (4): 1757–68. doi:10.1158/0008-5472.CAN-06-3700. PMID 17308118.

추가 읽기

- Piccoli DA, Spinner NB (2002). "Alagille syndrome and the Jagged1 gene". Semin. Liver Dis. 21 (4): 525–34. doi:10.1055/s-2001-19036. PMID 11745040.

- Lindsell CE, Boulter J, diSibio G, Gossler A, Weinmaster G (1997). "Expression patterns of Jagged, Delta1, Notch1, Notch2, and Notch3 genes identify ligand-receptor pairs that may function in neural development". Mol. Cell. Neurosci. 8 (1): 14–27. doi:10.1006/mcne.1996.0040. PMID 8923452. S2CID 8058790.

- Zimrin AB, Pepper MS, McMahon GA, Nguyen F, Montesano R, Maciag T (1997). "An antisense oligonucleotide to the notch ligand jagged enhances fibroblast growth factor-induced angiogenesis in vitro". J. Biol. Chem. 271 (51): 32499–502. doi:10.1074/jbc.271.51.32499. PMID 8955070.

- Li L, Krantz ID, Deng Y, Genin A, Banta AB, Collins CC, Qi M, Trask BJ, Kuo WL, Cochran J, Costa T, Pierpont ME, Rand EB, Piccoli DA, Hood L, Spinner NB (1997). "Alagille syndrome is caused by mutations in human Jagged1, which encodes a ligand for Notch1". Nat. Genet. 16 (3): 243–51. doi:10.1038/ng0797-243. PMID 9207788. S2CID 8794354.

- Oda T, Elkahloun AG, Meltzer PS, Chandrasekharappa SC (1997). "Identification and cloning of the human homolog (JAG1) of the rat Jagged1 gene from the Alagille syndrome critical region at 20p12". Genomics. 43 (3): 376–9. doi:10.1006/geno.1997.4820. PMID 9268641.

- Li L, Milner LA, Deng Y, Iwata M, Banta A, Graf L, Marcovina S, Friedman C, Trask BJ, Hood L, Torok-Storb B (1998). "The human homolog of rat Jagged1 expressed by marrow stroma inhibits differentiation of 32D cells through interaction with Notch1". Immunity. 8 (1): 43–55. doi:10.1016/S1074-7613(00)80457-4. PMID 9462510.

- Hock B, Böhme B, Karn T, Yamamoto T, Kaibuchi K, Holtrich U, Holland S, Pawson T, Rübsamen-Waigmann H, Strebhardt K (1998). "PDZ-domain-mediated interaction of the Eph-related receptor tyrosine kinase EphB3 and the ras-binding protein AF6 depends on the kinase activity of the receptor". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 95 (17): 9779–84. Bibcode:1998PNAS...95.9779H. doi:10.1073/pnas.95.17.9779. PMC 21413. PMID 9707552.

- Gray GE, Mann RS, Mitsiadis E, Henrique D, Carcangiu ML, Banks A, Leiman J, Ward D, Ish-Horowitz D, Artavanis-Tsakonas S (1999). "Human Ligands of the Notch Receptor". Am. J. Pathol. 154 (3): 785–94. doi:10.1016/S0002-9440(10)65325-4. PMC 1866435. PMID 10079256.

- Bash J, Zong WX, Banga S, Rivera A, Ballard DW, Ron Y, Gélinas C (1999). "Rel/NF-kappaB can trigger the Notch signaling pathway by inducing the expression of Jagged1, a ligand for Notch receptors". EMBO J. 18 (10): 2803–11. doi:10.1093/emboj/18.10.2803. PMC 1171361. PMID 10329626.

- Pilia G, Uda M, Macis D, Frau F, Crisponi L, Balli F, Barbera C, Colombo C, Frediani T, Gatti R, Iorio R, Marazzi MG, Marcellini M, Musumeci S, Nebbia G, Vajro P, Ruffa G, Zancan L, Cao A, DeVirgilis S (2000). "Jagged-1 mutation analysis in Italian Alagille syndrome patients". Hum. Mutat. 14 (5): 394–400. doi:10.1002/(SICI)1098-1004(199911)14:5<394::AID-HUMU5>3.0.CO;2-1. PMID 10533065.

- Wong MK, Prudovsky I, Vary C, Booth C, Liaw L, Mousa S, Small D, Maciag T (2000). "A non-transmembrane form of Jagged-1 regulates the formation of matrix-dependent chord-like structures". Biochem. Biophys. Res. Commun. 268 (3): 853–9. doi:10.1006/bbrc.2000.2173. PMID 10679295.

- Heritage ML, MacMillan JC, Colliton RP, Genin A, Spinner NB, Anderson GJ (2000). "Jagged1 (JAG1) mutation detection in an Australian Alagille syndrome population". Hum. Mutat. 16 (5): 408–16. doi:10.1002/1098-1004(200011)16:5<408::AID-HUMU5>3.0.CO;2-9. PMID 11058898.

- Karanu FN, Murdoch B, Gallacher L, Wu DM, Koremoto M, Sakano S, Bhatia M (2000). "The Notch Ligand Jagged-1 Represents a Novel Growth Factor of Human Hematopoietic Stem Cells". J. Exp. Med. 192 (9): 1365–72. doi:10.1084/jem.192.9.1365. PMC 2193352. PMID 11067884.

외부 링크

- 알라길 증후군에 대한 GeneReviews/NCBI/UW/NIH 입력

- Alagille 증후군에 대한 OMIM 항목

- JAG1+단백질,+인간 미국 국립 의학 도서관의 의학 과목 제목(MSH)

- 알라길 증후군

이 기사는 공공영역에 있는 미국 국립 의학 도서관의 텍스트를 통합하고 있다.