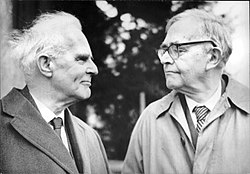

에밀 브루너

Emil Brunner하인리히 에밀 브루너(Heinrich Emil Brunner[b], 1889–1966)는 스위스 리폼드 신학자였다. 칼 바르스와 함께 신정통주의나 변증주의 신학운동과 공통적으로 연관되어 있다.

전기

브런너는 1889년 12월 23일 스위스 취리히 광구에서 태어났다.[9]

그는 취리히와 베를린의 대학에서 공부했으며, 1913년 취리히로부터 신학 박사 학위를 받았고, '종교적 지식의 상징적 요소'에 관한 논문이 발표되었다.[a] 브런너는 1916년부터 1924년까지 스위스 글라루스 광구의 산골 마을 아발덴에서 목사를 지냈다. 1919-1920년에 그는 뉴욕에서 유니온 신학대학원에서 공부하며 1년을 보냈다.

1921년 브런너는 경험, 지식, 신앙에 관한 하빌레세츠슈리프트(전통적으로 많은 나라에서 종신 교수직을 얻기 위해 필요한 박사후 논문)를 발표하였고, 1922년 취리히 대학에서 민영화학자로 임명되었다. 이윽고 또 다른 책이 뒤따랐다. 신비주의와 말씀(1924년)은 프리드리히 슐레이에르마허의 자유주의 신학에 대한 비평이다. 1924년 브루너는 1953년 은퇴할 때까지 재직했던 취리히 대학의 체계적이고 실천적인 신학 교수로 임명되었다. 1927년 그는 개신교 신학의 관점에서 본 종교철학과 두 번째 중재자를 출판했다.

유럽과 미국 전역의 강연을 하기 위한 다양한 초청을 수락한 후, 1930년에 브루너는 신과 인간을 출판했고 1932년에 신성한 명령서를 출판했다. 브런너는 1937년 '반란과 진리의 만남'으로 신학적 성과를 이어갔다. 같은 해에 그는 옥스포드에서 열린 세계 교회, 공동체, 주 회의에 상당한 기여를 했는데, 이것은 그가 에큐메니컬 운동에 계속 관여하는 데 반영되었다.[citation needed] 1937–1938년에 그는 프린스턴 신학교의 초빙교수로 1년 동안 미국으로 돌아왔다.[10]

브런너의 종교적인 입장은 그의 경력에 있어서 서로 다른 점에서 다양했다. 전쟁이 발발하기 전에 브루너는 젊은 스코틀랜드 신학자 토마스 F와 함께 유럽으로 돌아왔다. 바젤의 칼 바르스 밑에서 공부했고 뉴욕의 오번 신학대학원에서 교편을 잡고 있던 토런스(그리고 그 후 에든버러 대학의 교수로서 자신을 구별하기 위해 갈 사람)가 있었다. 전쟁에 이어 브루너는 1946~1947년 스코틀랜드 세인트 앤드루스 대학에서 기독교와 문명화에 관한 권위 있는 기포드 강의를 했다. 1953년 취리히 대학 교수직에서 은퇴하여 최근 일본 도쿄에 설립된 국제기독교대학(1953–1955)에서 초빙교수로 부임하였으나, 그의 3권 매그넘 오푸스 도독학(제1권: [1946] 하나님 그리스도교 교리, 제2권: 창조와 구원의 기독교 교리 [1950], 제3권: [1960] 교회, 신앙, 소모의 기독교 교리. 일본에서 유럽으로 돌아오던 중 브런너는 뇌출혈을 일으켜 신체적으로 장애가 생겨 업무 능력이 약해졌다. 병세가 호전될 때도 있었지만 더 큰 타격을 입었고, 마침내 1966년 4월 6일 취리히에서 사망했다.

브런너는 20세기 개신교 신학계에서 두각을 나타낸 곳으로 4~5명의 대표적인 조직주의자 중 한 명이었다.[citation needed]

신학

브런너는 자유주의 신학이 예수를 단지 매우 존경받는 인간으로 묘사하는 것을 거절했다. 대신 브런너는 예수가 하나님의 화신이며 구원의 중심이라고 주장했다.

브런너도 그리스도가 인류에 대한 하나님의 주권적 접근과 하나님의 구원의 선물에 대한 자유로운 인간적 수용 사이에 서 있었다며 현재 진행 중인 아르미니스트와 칼뱅주의 논쟁에서 중간지위 찾기를 시도했다는 주장도[who?] 있다. 그러나 브루너는 독일어를 사용하는 유럽 출신의 개신교 신학자(칼뱅이-아미니스트 논쟁에 네덜란드어 또는 영어권 신학만큼 큰 비중을 두지 않은 유산)였다. 그러므로 그의 관점을 소테리학의 루터교와 리폼된 관점의 혼합으로 묘사하는 것이 더 정확할지도 모른다; 특히 루터교 억양은 브룬너가 칼빈의 이중적 선견지명과 보편적 구원에 대한 자유주의적 주장 둘 다에 대해 단일한 선견지명을 단언하는 데 있어서 지배적이었다, 그가 바르스에게 부과한 견해. 붙들고

어쨌든 브루너와 신정통운동에 종사하는 그의 동포들은 19세기 말 기독교의 다른 휴머니즘적 개념에서 두드러진 구원의 행위에서 신과 인간이 협력한다는 토토 펠라지안 개념에서 거부하였다. 대신에 그들은 특히 마틴 루터를 통해 굴절된 것처럼, 히포 관점의 아우구스티누스를 받아들였다.

브런너가 그리스도의 중심성을 다시 강조했지만, 주로 미국과 영국 출신의 복음주의 및 근본주의 신학자들은 대개 브런너의 다른 가르침들을 거부해 왔으며, 여기에는 그가 경전 내의 어떤 기적적인 요소들을 해임하고, 전체 언어적 영감의 교리의 유용성에 대한 의문도 포함된다.성서의 교리 이것은 바스나 폴 틸리히와 같은 운동에서 보수주의자들이 다른 사람들에게 돈을 빌려준 대우와 일치한다; 대부분의 보수주의자들은 신정통 신학을 단순히 보다 온건한 형태의 자유주의로 보고 그것의 주장을 개신교 전통의 합법적인 표현으로 거부하고 있다.

카를 바르스와의 관계

브런너는 바스의 이름이 미국에 알려지기 훨씬 전부터 그의 책들이 영어로 번역되었기 때문에 새로운 신학의 주요 지지자로 여겨졌다. 그는 많은 사람들로부터 불안정한 관계의 사소한 파트너로 여겨져 왔다.[citation needed] 브런너는 20세기의 유일한 신학적 천재가 바르스라는 사실을 인정한 바 있다.[citation needed]

영어 선택 작품

- 중재자, (1934년) Lutterworth Press, 2003년 캠브리지 리인쇄

- 우리의 믿음 (1936년)

- 신성한 명령 (제1판 1932년, 영어 번역 1937년, 1941년)

- 반란을 일으킨 남자. 기독교 인류학 (제1판 1937, 영어 번역 1939, 1941)

- 계시와 이유. 기독교 신앙과 지식의 교리 (제1차 독일판 1941년, 영어 번역 1946)

- 기독교와 문명화 (1949년) 세인트 앤드루스 대학에서 행해진 Gifford 강의, 제임스 클라크 & Co, 2009년 캠브리지 리인쇄

- 독학. 제1권: 신의 기독교 교리, (1949) 제임스 클라크 & 코, 케임브리지 2003을 재인쇄했다.

- 독학. 제2권: 창조와 구원의 기독교 교리, (1952) 케임브리지 2003년 제임스 클라크 & 코퍼레이션

- 독학. 제3권: 기독교 교리, 신앙과 소모성, (1962) 케임브리지 2003년 제임스 클라크 & 코퍼레이션

- 영원한 희망 (1954)

- 초대장 취리히 설교, (1955) 2003년 캠브리지 러터워스 프레스

- 나는 살아있는 신을 믿는다. 사도들의 신조에 대한 설교, (1961) The Lutterworth Press, Cambridge 2004를 다시 출판했다.

- 정의와 사회 질서, 더 러터워스 프레스, 케임브리지 2003

- 로마인들에게 보내는 편지, The Lutterworth Press, Cambridge 2003

- [오피니언] 케임브리지 루터워스 출판사, 2003년 교회 오해

메모들

참조

각주

참고 문헌 목록

- Craver, Ben D. "Heinrich Emil Brunner (1889–1966)". In Wildman, Wesley J. (ed.). Boston Collaborative Encyclopedia of Western Theology. Boston: Boston University. Retrieved 19 February 2019.

- Kegley, Charles W. (2005). "Brunner, Emil". Encyclopedia of Religion. Thomson Gale. Retrieved 19 February 2019 – via Encyclopedia.com.

- Livingstone, E. A., ed. (2013). The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acref/9780199659623.001.0001. ISBN 978-0-19-965962-3.

- McGrath, Alister E. (2014). Emil Brunner: A Reappraisal. Chichester, England: Wiley Blackwell. ISBN 978-1-118-56926-9.

- Menacher, Mark D. (2013). "Gerhard Ebeling (1912–2001)". In Mattes, Mark C. (ed.). Twentieth-Century Lutheran Theologians. Göttingen, Germany: Vandenhoeck & Ruprecht. pp. 307–334. ISBN 978-3-525-55045-8.

- Schoch, Max (2012). "Brunner, Emil". Historical Dictionary of Switzerland (in French, German, and Italian). Retrieved 19 February 2019.

추가 읽기

- Bautz, Friedrich Wilhelm (1990) [1975]. "Brunner, Emil". In Bautz, Friedrich Wilhelm (ed.). Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (in German). 1. Hamm, North Rhine-Westphalia: Bautz. col. 769–770. ISBN 978-3-88309-013-9. Retrieved 19 February 2019.

- Humphrey, J. Edward (1976). Emil Brunner. Waco, Texas: Word Books. ISBN 978-0-87680-453-7.

- Jehle, Frank (2006). Emil Brunner: Theologe im 20. Jahrhundert (in German). Zürich: Theologischer Verlag. ISBN 978-3-290-17392-0.

- Jewett, Paul King (1961). Emil Brunner: An Introduction to the Man and His Thought. Chicago: InterVarsity Press. OCLC 422230677.

- Kegley, Charles W., ed. (1962). The Theology of Emil Brunner. New York: Macmillan. OCLC 393141.

- Williamson, René de Visme (1976). Politics and Protestant Theology: An Interpretation of Tillich, Barth, Bonhoeffer, and Brunner. Baton Rouge, Louisiana: Louisiana State University Press. ISBN 978-0-8071-0193-3.