공간 메모리

Spatial memory인지심리학과 신경과학에서 공간기억은 장소까지의 경로를 계획하고 사물의 위치나 [1]사건의 발생을 기억하기 위해 필요한 정보의 기록과 회복을 담당하는 기억의 한 형태이다.공간 메모리는 [2][3]공간에서의 방향 설정에 필요합니다.공간기억은 자기중심적 [4]공간기억과 자기중심적 공간기억으로 나눌 수도 있다.익숙한 도시를 돌아다니려면 사람의 공간적 기억이 필요하다.쥐의 공간 기억은 미로 끝에 있는 음식의 위치를 알아내기 위해 필요하다.인간과 동물 모두에서 공간 기억은 인지 [5]지도로서 요약된다.

공간기억은 작동기억, 단기기억 및 장기기억 내에 표현된다.연구는 공간 [6]기억과 관련된 뇌의 특정 영역이 있다는 것을 보여준다.많은 방법들이 어린이, 어른, 그리고 [5]동물들의 공간 기억을 측정하는데 사용된다.

단기 공간 메모리

단기 기억(STM)은 복잡한 인지 [7]작업을 완료하는 데 필요한 정보를 일시적으로 저장하고 관리할 수 있는 시스템이라고 할 수 있다.단기 기억을 사용하는 작업에는 학습, 추론, [7]이해 등이 포함됩니다.공간기억은 사람이 [7]사물 사이의 공간적 관계뿐만 아니라 다른 위치를 기억할 수 있게 해주는 인지 과정이다.이를 통해 어떤 개체가 다른 [7]개체와 관련된 위치를 기억할 수 있습니다. 예를 들어, 누군가가 익숙한 도시를 탐색할 수 있습니다.공간적 기억은 사람이 이미 그녀나 그의 [7]환경에 대한 감각 정보를 수집하고 처리한 후에 형성된다고 한다.

공간 작업 메모리

작업 메모리(WM)는 정보를 일시적으로 저장하고 처리할 수 있는 [8]제한된 용량 시스템이라고 할 수 있습니다.이 임시 저장소를 사용하면 정보를 [8]기억하면서 복잡한 작업을 완료하거나 작업할 수 있습니다.예를 들어, 복잡한 수학 문제를 푸는 능력은 작업 기억을 활용한다.

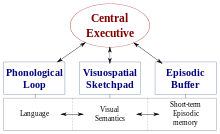

WM의 영향력 있는 이론 중 하나는 작업 [8][9]메모리의 Baddeley와 Hitch 다성분 모델입니다.이 모델의 최신 버전은 WM에 음운 루프, 가시 공간 스케치 패드, 중앙 관리 및 에피소드 [8]버퍼의 4가지 하위 구성요소가 있음을 나타냅니다.이 모델의 한 구성요소인 가시 공간 스케치패드는 시각 및 공간 정보의 [8][9]임시 저장, 유지보수 및 조작을 담당할 수 있습니다.

다성분 모델과는 대조적으로, 일부 연구자들은 STM을 단일 [9]구조로 보아야 한다고 생각합니다.이 점에서 시각, 공간 및 언어 정보는 [9]소속된 저장소의 유형보다는 표현 수준에 따라 구성되는 것으로 생각된다.문헌 내에서 STM과 WM의 분류에 대한 추가 연구를 탐구할 [9][10]것을 제안한다.그러나 시각공간 기억구조에 대한 연구의 대부분은 Baddely와 [8][9][10][11][12]Hitch에 의해 발전된 패러다임에 따라 수행되었다.

중앙 이그제큐티브의 역할

시각공간 스케치패드의 정확한 기능에 대한 연구 결과 공간 단기 기억과 작업 기억은 모두 경영진 자원에 의존하며 완전히 [8]구별되지 않는 것으로 나타났습니다.예를 들어, 단기 기억 태스크가 아닌 작동 메모리에서의 퍼포먼스는 공간 태스크의 장애가 이그제큐티브 [8]리소스를 광범위하게 사용하는 태스크에서의 동시 수행에 의해 발생했음을 나타내는 조음 억제에 의해 영향을 받았습니다.또, STM 태스크와 WM 태스크의 퍼포먼스가, 이그제큐티브의 [8]억제에 의해서 저하하는 것도 확인되고 있습니다.이는 Visuo-Space 도메인 내에서 STM과 WM 모두 중앙 이그제큐티브의 [8]동일한 유틸리티를 필요로 하는 방법을 보여줍니다.

또한 공간 시각화 작업(STM 또는 WM이 아닌 경영진의 기능과 관련된) 중 동시에 경영진의 억제 성능이 저하되어 그 영향이 중앙 경영진에 대한 공통적인 요구로 인한 것이지 단기 [8]저장에 의한 것이 아님을 나타낸다.연구진은 중앙 집행부가 참가자들이 단기 기억 [8]과제 동안 정신적 표현을 부호화하고 유지할 수 있는 인지 전략을 사용한다는 설명과 함께 결론을 내렸다.

연구에 따르면 중앙 경영자는 많은 공간 작업에 밀접하게 관여하고 있지만, 그것들이 연결되는 정확한 방법은 여전히 [13]지켜봐야 한다.

장기 공간 메모리

공간 메모리 호출은 계층 구조 위에 구축됩니다.사람들은 특정 공간의 일반적인 레이아웃을 기억하고 그 공간 [14]집합 내의 "큐 타깃 위치"를 기억한다.이 패러다임은 개인이 인지 [15]지도에 정보를 주기 위해 주의를 기울여야 하는 서수 척도의 특징을 포함한다.공간 세부사항의 회상은 개인이 인지 지도의 상위 특징과 그 다음에 좌표 및 하위 특징을 떠올릴 것을 요구하는 하향식 절차이다.경로를 탐색하는 데 있어 두 가지 공간적 특징, 즉 일반 배치와 랜드마크 방향 지정이 두드러진다(Kahana et al., 2006).사람들은 주변의 공간 배치에 대해 배울 수 있을 뿐만 아니라 추론을 통해 새로운 경로와 새로운 공간 관계를 결합할 수도 있다.

인지 지도는 "임의의 포인트 [16]쌍 사이의 최적의 경로를 따라 탐색할 수 있는 물체의 공간적 구성의 정신적 모델"이다.이 멘탈 맵은 두 가지 기본 침대록, 즉 경로 지식이라고도 하는 레이아웃과 랜드마크 오리엔테이션 위에 구축되어 있습니다.레이아웃은 잠재적으로 사람들이 사용하는 첫 번째 내비게이션 방법이며, 그 작동은 세계에 대한 우리의 가장 기본적인 이해를 반영합니다.

Hermer와 Spelke(1994)는 18개월 정도 유아들이 걷기 시작할 때, 그들은 세계 배치에 대한 감각에 따라 길을 찾는다고 결정했다.McNamara, Hardy 및 Hirtle은 지역 회원을 모든 사람의 인지 지도의 주요 구성 요소로 식별했다(1989년).특히, 지역 구성원은 물리적, 지각적 또는 주관적 여부에 관계없이 모든 종류의 경계에 의해 정의된다(McNamara et al.,경계는 우리 주변의 세계에서 가장 기본적이고 풍토적인 특성 중 하나이다.이러한 경계는 사람들이 우주와 관련하여 편중된 특징인 축선에 지나지 않는다. 예를 들어, 축선 결정 인자는 중력이다(McNamara & Shelton, 2001; Kim & Penn, 2004).축선은 모든 사람이 우리의 인식을 지역에 배분하는 데 도움이 됩니다.이 분산된 세계관념은 더 큰 인지 [15]지도의 같은 영역 내에 함께 회수되는 항목들이 모여 있지 않을 가능성이 높다는 것을 발견함으로써 더욱 뒷받침된다.클러스터링은 사람들이 더 큰 인지 지도 내에서 더 작은 레이아웃에 따라 정보를 함께 청크하는 경향이 있음을 보여줍니다.

레이아웃의 결정 요인은 경계뿐만이 아닙니다.클러스터링은 또한 공간 개념과 관련된 또 다른 중요한 특성인 공간 리콜이 계층적 과정이라는 것을 보여준다.누군가 환경을 떠올리거나 지형을 탐색할 때, 그 사람은 처음에 암묵적으로 전체 배치를 떠올립니다.그 후, 이 개념의 "풍부한 상관 구조"로 인해 일련의 연관성이 [14]활성화된다.결과적으로 발생하는 활성화의 캐스케이드는 리콜되는 영역에 대응하는 특정 세부 사항을 일깨웁니다.이것은 사람들이 스테이플러의 위치, 책상, 사무실 등 다양한 온톨로지 수준에서 많은 엔티티를 인코딩하는 방법입니다.

한 번에 한 지역에서만 리콜할 수 있습니다(병목 현상).사람의 인지 항법 시스템의 병목 현상이 문제가 될 수 있다.예를 들어, 장거리 도로 여행 중에 갑자기 우회할 필요가 있는 경우.지역에서의 경험 부족, 또는 단순히 크기만 보면, 특히 많은 압도적인 자극이 있는 크고 낯선 장소에서는 사람의 정신 배치를 혼란스럽게 할 수 있다.이런 환경에서 사람들은 여전히 방향을 잡고 랜드마크를 이용해 길을 찾을 수 있다.1998년 전씨와 장씨는 "복잡한 장면에서 사물과 지역을 우선적으로 인식"할 수 있는 능력을 부여했다.랜드마크는 "글로벌 컨텍스트와 타깃 [14]위치 사이의 학습된 연관성"을 활성화하여 사람들에게 지침을 제공합니다.말로트와 길너(2000)는 실험 대상자들이 특정 지형표시와 회전방향 사이의 연관성을 학습하여 연관성과 [17]지형표시의 관계를 심화시켰다는 것을 보여주었다.셸턴과 맥나마라(2001)는 표지로서 랜드마크가 왜 그렇게 유용한지를 간결하게 요약했다. "위치는... 관찰자의 방향을 참조하지 않고 설명할 수 없다."

사람들은 탐색을 위해 특정 공간의 레이아웃과 방향 랜드마크의 존재를 모두 사용합니다.심리학자들은 레이아웃이 랜드마크에 영향을 미치는지 또는 랜드마크가 레이아웃의 경계를 결정하는지 아직 설명하지 않았다.이 때문에 이 개념은 닭과 달걀의 역설에 시달린다.McNamara는 실험 대상자들이 "명소의 클러스터"를 본질적인 기준 프레임으로 사용한다는 것을 발견했는데, 이것은 [16]이 문제를 더 혼란스럽게 할 수 있다.

사람들은 같은 환경의 다른 사물과 비교하여 자신의 환경에 있는 사물을 인지합니다.랜드마크와 레이아웃은 공간 호출을 위한 보완 시스템이지만, 두 가지 유형의 정보를 모두 사용할 수 있을 때 이 두 시스템이 어떻게 상호작용하는지는 알려져 있지 않다.그 결과, 사람들은 두 시스템 사이의 상호작용에 대해 특정한 가정을 해야 한다.예를 들어 인지 지도는 절대적인 것이 아니라 누구나 입증할 수 있듯이 디폴트를 제공하기 위해 사용된다.([14]그것은) 업무 요구에 따라 조정된다."심리학자들은 또한 인지 지도는 "과거 [14]경험에 대한 차별적 일치"를 설명하는 인스턴스 기반이라고 생각한다.

이 분야는 전통적으로 실험 환경에 대한 이전 노출 가능성 및 비용과 같은 교란 변수에 의해 방해를 받아왔다.가상현실 테크놀로지를 포함한 테크놀로지의 진보에 의해, 조사 결과에의 액세스성이 향상되고 있습니다.가상현실은 실험자들에게 테스트 환경을 극도로 제어할 수 있는 여유를 제공합니다.현실에서는 불가능할 것을 포함하여 모든 변수를 조작할 수 있습니다.

가상현실

2006년 조사에서는, 3개의 다른 가상 도시를 설계했습니다.각각의 가상 마을에는, 「독특한 도로 배치와 5개의 [16]점포가 있습니다.그러나 다른 지도의 전체 면적은 정확히 같은 크기인 "80평방 단위"였다.이 실험에서, 참가자들은 두 가지 다른 실험 세트에 참여해야만 했다.

메릴랜드 대학에서 실시된 한 연구는 공간 기억 [18]기억 기억력에 대한 다양한 수준의 몰입 효과를 비교했다.이 연구에서 40명의 참가자들은 전통적인 바탕화면과 헤드마운트 디스플레이를 사용하여 중세 마을과 화려한 궁전의 두 가지 환경을 보고 3D 초상화로 표현된 21개의 얼굴 세트를 기억했습니다.이 21개의 얼굴을 5분간 본 후 잠시 휴식 시간을 가진 후 가상 환경의 얼굴을 숫자로 대체하고 참가자들은 각 위치에 어떤 얼굴이 있는지 기억했습니다.연구에 따르면 평균적으로 헤드마운트 디스플레이를 사용한 사람들은 8.8%의 얼굴을 더 정확하게 기억했으며 더 자신 있게 기억했다.참가자는, 데스크탑에 없는 요소인, 자신의 몸에 대해서, 머리에 탑재된 디스플레이와 매핑의 측면과 함께, 타고난 전정 감각과 독자적인 감각의 활용이, 성공의 열쇠라고 말하고 있습니다.

공간 전문 지식

문헌 내에서는 특정 분야의 전문가들이 뛰어난 [12]수준의 기술에 따라 기억 작업을 수행할 수 있다는 증거가 있다.전문가에 의해 표시되는 스킬레벨은 STM과 WM [12]양쪽의 통상적인 캐퍼시티의 제한을 초과할 수 있습니다.전문가들은 사전에 학습된 작업 고유의 방대한 지식을 보유하고 있기 때문에 보다 효율적인 [12]방법으로 정보를 인코딩할 수 있을 것입니다.

핀란드 헬싱키의 거리에 대한 택시 운전사들의 기억을 조사한 흥미로운 연구는 사전 학습된 [12]공간 지식의 역할을 조사했다.이 연구에서는 전문가와 대조군을 비교하여 STM 및 [12]WM의 용량 한계를 극복하는 데 있어 이러한 사전 학습된 지식이 어떻게 도움이 되는지 판단했습니다.이 연구는 네 가지 수준의 공간적 무작위성을 사용했다.

- 루트 순서– 공간적으로 연속되는[12] 루트

- Route Random(루트 랜덤)– 공간적으로 연속되는 리스트가 랜덤으로 표시됩니다[12].

- 지도 순서 – 지도에서 직선을 형성하지만 중간 거리는[12] 생략한 거리 이름

- 지도 랜덤 – 지도상의 거리는 랜덤[12] 순서로 표시됩니다.

이 연구 결과에 따르면 택시 운전사(전문가)의 도로 리콜은 두 가지 무작위 [12]조건보다 경로 순서 조건과 지도 순서 조건 모두에서 더 높았다.이는 전문가들이 사전에 학습한 공간 지식을 활용하여 STM 및 WM 용량 [12]한계를 뛰어넘는 방식으로 정보를 구성할 수 있었음을 나타냅니다.드라이버가 채용한 조직 전략은 청킹이라고 [12]불립니다.또한 절차 중 전문가의 코멘트는 작업 [12]완료 시 경로 지식 사용을 지적합니다.실제로 그들이 인코딩하고 있는 것이 공간 정보라는 것을 확실히 하기 위해, 연구원들은 알파벳 순서와 의미 [12]범주로 목록을 제시하였다.그러나 연구진은 전문가들이 실제로 청킹하고 있는 것은 공간 정보라는 것을 알아냈고, 이로 인해 그들은 시각공간 STM과 [12]WM의 한계를 뛰어넘을 수 있었다.

동물 연구

어떤 종류의 파리과와 코비다이는 공간 기억을 사용하여 그들이 어디에,[19] 언제, 어떤 종류의 음식을 저장했는지 기억할 수 있습니다.쥐와 다람쥐에 대한 연구는 또한 그들이 이전에 숨겨졌던 [19]먹이를 찾기 위해 공간 기억을 사용할 수 있다는 것을 시사했다.방사형 미로를 이용한 실험은 연구자들이 음식의 종류, 음식이 숨겨져 있는 위치, 유지 간격, 기억 연구 [19]결과를 왜곡시킬 수 있는 냄새 신호와 같은 많은 변수들을 통제하도록 허용했다.연구들은 쥐들이 어디에 숨겨진 음식을 가지고 있고 어떤 종류의 [19]음식을 가지고 있는지에 대한 기억을 가지고 있다는 것을 보여 주었다.이것은 회수 행동에서 나타나는데, 쥐들은 덜 선호하는 음식을 가지고 있거나 음식을 [19]숨기지 않은 곳보다 이전에 그들이 선호하는 음식을 숨겨왔던 미로의 팔에 더 자주 가는 것을 선택하게 된다.

쥐와 같은 일부 동물 종들의 공간 기억의 증거는 그들이 숨겨진 음식 [19]저장소의 위치를 찾고 검색하기 위해 공간 기억을 사용한다는 것을 보여준다.

주인이 고양이들을 밖으로 내보낼 때 GPS 추적을 이용한 연구는 고양이들이 상당한 공간 기억력을 가지고 있다고 보고했다.연구에 참여한 고양이들 중 일부는 뛰어난 장기 공간 기억력을 보였다.그들 중 한 마리는 보통 집에서 200미터에서 250미터까지 이동하지 않았는데 뜻밖에도 집에서 약 1,250미터(4,100피트)를 이동했다.연구원들은 처음에 이것이 GPS 오작동으로 생각했지만, 곧 고양이의 주인들이 그 주말에 도시를 떠났고 고양이가 갔던 집이 주인의 오래된 집이라는 것을 알아냈다.주인과 고양이는 그 집에서 1년 [20]넘게 살지 않았다.

시각적 공간적 구별

Logie(1995)는 시각공간 스케치패드를 시각과 [11]공간이라는 두 개의 하위 구성요소로 나눌 것을 제안했다.이들은 [11]각각 비주얼 캐시와 내부 스크라이브입니다.비주얼 캐시는 색상 및 [11]모양과 같은 차원을 포함하는 임시 비주얼 저장소입니다.반대로, 이너 스크라이브는 시각 정보의 리허설 기구이며, 움직임 [11]시퀀스에 관한 정보를 담당한다.이 구별에 관한 일반적인 합의의 결여가 [10][21][22]문헌에 언급되어 있지만, 두 요소가 분리되어 서로 다른 기능을 한다는 증거가 증가하고 있다.

시각적 기억은 시각적 형태와 색(즉, 무엇)을 유지하는 역할을 하는 반면, 공간적 기억은 위치와 움직임에 대한 정보(즉, 위치)를 담당합니다.시각적 기억의 일부가 공간 정보를 포함하기 때문에 이러한 구별이 항상 간단하지는 않다.예를 들어 객체 모양에 대한 메모리는 일반적으로 [21]문제의 객체를 정의하는 피쳐의 공간 배열에 대한 정보를 유지하는 것을 포함합니다.

실제로, 두 시스템은 일부 용량에서 함께 작동하지만 시각 또는 공간 기억과 관련된 고유한 능력을 강조하기 위해 서로 다른 작업이 개발되었습니다.예를 들어 VPT(Visual Patterns Test)는 시각적 범위를 측정하는 반면 Corsi Blocks 태스크는 공간적 범위를 측정합니다.두 척도의 상관관계 연구는 건강한 환자와 뇌 손상 [10]환자 모두에서 발견되는 상관관계의 결여로 인해 시각 능력과 공간 능력 사이의 분리를 시사한다.

이중 작업 패러다임을 사용한 실험을 통해 시각 및 공간 기억 구성요소의 분할을 지원합니다.많은 연구에서 시각적 형태나 색상(즉, 시각적 정보)의 보존이 관련 없는 사진의 표시나 동적 시각적 소음으로 인해 방해받는 것으로 나타났다.반대로 위치(즉, 공간 정보)의 보존은 공간 추적 작업, 공간 탭 작업 및 눈동자 [21][22]이동에 의해서만 중단된다.예를 들어, 참가자들은 선택적 간섭 실험에서 VPT와 Corsi 블록 작업을 모두 완료했습니다.VPT의 보존 간격 동안 피사체는 관련 없는 그림(예: 아방가르드 그림)을 보았다.공간 간섭 과제에서는 참가자들이 스크린 뒤에 숨겨져 있는 작은 나무 말뚝의 배열에 자극을 가함으로써 따라가야 했다.시각 및 공간 범위 모두 각각의 간섭 작업에 의해 단축되어 코르시 블록 작업이 주로 공간 작업 [10]기억과 관련이 있음을 확인했다.

측정.

심리학자들이 성인, 어린이, 동물 모델에 대한 공간 기억을 측정하기 위해 사용하는 다양한 작업이 있습니다.이러한 과제를 통해 전문가들은 성인과 아동의 인지 부정을 확인할 수 있으며, 연구자들은 참가자의 다양한 약물 및/또는 병변을 투여하고 공간 기억력에 미치는 영향을 측정할 수 있다.

Corsi 블록 탭 작업

코르시 스판레스트라고도 알려진 코르시 블록 태핑 테스트는 개인의 [23][24]시각-공간 기억 범위와 암묵적인 시각-공간 학습 능력을 결정하기 위해 일반적으로 사용되는 심리 테스트입니다.참가자들은 표준 무작위 순서로 25 x 30cm 크기의 베이스보드에 9개의 나무 3x3cm 블록을 고정하고 앉는다.실험에서는 참가자가 반복해야 하는 시퀀스 패턴을 블럭에 탭합니다.효율적인 패턴 데모를 위해 실험자 쪽에 블럭 번호가 매겨집니다.시퀀스 길이는 참가자가 패턴을 더 이상 올바르게 복제할 수 없을 때까지 각 시행을 늘립니다.테스트는 테스트와 호출 사이의 시간 길이에 따라 단기 및 장기 공간 메모리를 모두 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

이 테스트는 캐나다의 신경심리학자인 필립 코르시가 수치 테스트 항목을 공간 테스트로 대체해 헵의 숫자 범위 과제를 본떠 만들었다.평균적으로 대부분의 참가자들은 코르시 스판 테스트에서 5개 항목과 숫자 스판 과제에서 7개의 항목을 달성합니다.

시각적 패턴 범위

시각적 패턴 스팬은 Corsi 블록 태핑 테스트와 유사하지만 시각적 단기 [25]회수 테스트의 보다 순수한 테스트로 간주됩니다.참가자에게는, 셀의 반은 착색하고, 나머지 반은 공백인 일련의 매트릭스 패턴이 표시됩니다.매트릭스 패턴은 말로 코딩하기 어려운 방식으로 배열되어 있어 참가자는 시각적 공간 메모리에 의존할 수밖에 없습니다.작은 2 x 2 매트릭스에서 시작하여 참가자들은 메모리에서 빈 매트릭스로 매트릭스 패턴을 복사합니다.매트릭스 패턴의 크기와 복잡성은 참가자의 복제 능력이 무너질 때까지 2셀의 비율로 증가한다.평균적으로, 참가자들의 성과는 16셀에서 분해되는 경향이 있다.

경로 범위 태스크

이 작업은 어린이의 [23]공간 기억 능력을 측정하기 위해 고안되었습니다.실험자는 참가자에게 작은 남자와 함께 빈 행렬을 시각화하도록 요청합니다.앞, 뒤, 왼쪽 또는 오른쪽과 같은 일련의 방향 지시를 통해 실험자는 참가자의 작은 남자를 매트릭스 전체의 경로로 안내합니다.마지막에, 참가자들은 자신이 시각화한 작은 남자가 어디에서 끝났는지 실제 매트릭스 위에 표시하도록 요구받는다.경로의 길이는 난이도(1-10)에 따라 다르며 매트릭스 자체의 길이는 2 x 2 셀에서 6 x 6 셀까지 다양할 수 있습니다.

다이내믹 미로

역동적인 미로는 아이들의 공간적 능력을 측정하기 위한 것이다.이 테스트를 통해,[23] 실험자는 참가자에게 중앙에 있는 남자의 그림이 있는 미로 그림을 선물합니다.참가자가 지켜보는 동안, 실험자는 손가락을 사용하여 미로의 입구에서 남자의 그림까지 이르는 경로를 추적합니다.참가자는 미로를 통과하는 검증된 경로를 남자의 그림으로 재현해야 합니다.미로는 난이도가 높아짐에 따라 복잡성이 달라진다.

레이디얼 암 메이즈

1976년 [26]올튼과 사무엘슨에 의해 처음 개척된 방사형 팔 미로는 쥐의 공간 기억 능력을 테스트하도록 설계되었다.미로는 일반적으로 중앙 플랫폼과 다양한 수의[27] 팔을 가지치기하고 끝에 음식을 배치하도록 설계되어 있습니다.암은 일반적으로 어떤 방식으로든 서로 차폐되지만 외부 신호를 기준점으로 사용할 수 없는 범위에서는 보호되지 않습니다.

대부분의 경우, 쥐는 미로의 중심에 놓이고 먹이를 되찾기 위해 각각의 팔을 개별적으로 탐색하는 동시에 이미 추구한 팔을 기억해야 한다.미로는 다른 팔을 쫓기 전에 미로의 중앙으로 돌아가도록 설정되어 있다.보통 쥐가 미로 바닥에 여분의 먹이를 놓는 것과 같은 길을 찾기 위해 후각을 사용하는 것을 막기 위한 조치들이 취해진다.

모리스 수상 항법 작업은 쥐의[28] 공간 학습과 기억력을 연구하기 위한 고전적인 테스트로 1981년 리차드 G. 모리스에 의해 처음 개발되었으며, 이 테스트의 이름은 모리스에 의해 붙여졌다.피사체는 반투명한 물이 담긴 둥근 탱크에 담벼락이 너무 높고 물이 너무 깊어서 들어갈 수 없다.탱크의 벽은 참조점으로 사용할 수 있는 시각적 신호로 장식되어 있습니다.쥐는 우연히 수면 바로 아래에 자신이 오를 수 있는 숨겨진 플랫폼을 발견할 때까지 수영장 주위를 헤엄쳐야 한다.

일반적으로 쥐는 먼저 수영장 가장자리를 헤엄치고 나서 구불구불한 패턴으로 중앙으로 들어가 숨겨진 플랫폼에 걸려 넘어집니다.그러나 수영장에서 보내는 시간이 경험을 늘리면 플랫폼 위치를 찾는 데 필요한 시간이 줄어들어 베테랑 쥐가 물에 들어간 직후에 플랫폼으로 직접 헤엄쳐 옵니다.

생리학

해마목

해마는 동물들에게 환경의 [29]공간 지도를 제공한다.비자기중심적 공간(공간에서 자신의 신체위치에 대한 자기중심적 수단)에 관한 정보를 저장하기 때문에 [30]공간기억에서 시점 독립성을 지원한다.즉, 메모리로부터의 시점 조작이 가능하게 됩니다.이것은 동심 [31]공간의 장기 공간 기억(공간의 외부 신호 참조)에 중요하다.따라서 메모리의 유지 및 검색은 관계형 또는 컨텍스트에 [32]의존합니다.해마는 참조 및 작업 기억을 사용하며 공간적 [33]위치에 대한 정보를 처리하는 중요한 역할을 합니다.

이 영역의 가소성을 차단하면 목표 지향 탐색에 문제가 발생하고 정확한 [34]위치를 기억하는 능력이 저하됩니다.해마가 손상된 건망증 환자는 공간 배치를 배우거나 기억하지 못하고 해마 제거 수술을 받은 환자는 공간 [30][35]항법 기능이 심각하게 손상된다.

이 영역에 병변이 있는 원숭이들은 물체-장소 연관성을 배울 수 없고 쥐들 또한 [30][36]공간 변화에 반응하지 않음으로써 공간적 결함을 보인다.또한 해마 병변이 있는 쥐는 전체 [37]해마가 레슬링된 경우에만 학습된 플랫폼 작업의 인식에 저항하는 일시적 퇴행성 기억상실증(시간 독립적)이 있는 것으로 나타났다.공간 기억력의 결손은 공간 식별 [35]작업에서도 발견된다.

등쪽 해마와 배쪽 해마에서 공간 장애의 큰 차이가 발견됩니다.복부 해마에 대한 병변은 공간 기억력에 영향을 주지 않는 반면, 등쪽 해마는 단기 기억력 회복, 처리, 기억력 전환을 위해 단기 기억력에서 장기 지연 [38][39][40]기간으로 필요하다.암페타민을 등쪽 해마로 주입하는 것은 이전에 [41]학습된 공간적 위치에 대한 기억력을 향상시키는 것으로 나타났다.이러한 발견들은 등쪽 해마와 복측 해마 사이에 기능적 해리가 있다는 것을 보여준다.

해마 내부의 반구 차이도 관찰된다.런던 택시 운전자들에 대한 한 연구는 운전자들에게 도시 주변의 복잡한 경로와 운전자들이 공간적인 위치를 알지 못하는 유명한 랜드마크를 떠올리게 했다.이로 인해 복잡한 경로를 기억하는 동안에만 우측 해마가 활성화되었으며, 이는 우측 해마가 대규모 공간 환경에서 [42]항해에 사용되었음을 나타낸다.

해마는 두 개의 기억 회로를 가지고 있는 것으로 알려져 있다.어느 회로recollection-based 곳 인식 기억을 위해 친구들과 다른 시스템, 해마trisynaptic 루프(entohinal-dentate-CA3-CA1)로 구성된 가소성의 장소에 대한 리콜 memory[44]과 노련에 쥐들의entorhinal-dentate 시냅스 곳을 향상시키기 위해 충분하다 때 사용한 entorhinal-CA1 system,[43]을 포함한다 사용된다.학창 시절이 생각 난다.를 클릭합니다.[45]

장소 세포는 해마에서도 발견됩니다.

후두정피질

두정 피질은 자기중심적 기준 프레임을 사용하여 공간 정보를 인코딩합니다.따라서 환경 [46]내에서 신체의 공간적 표현을 업데이트하여 감각 정보 좌표를 작용 또는 이펙터 좌표로 변환하는 데 관여한다.그 결과, 두정피질에 대한 병변은 자기중심적 작업의 획득과 유지에 있어 결손을 발생시키는 반면, 경미한 손상은 동심적 [47]작업에서 나타난다.

후두정피질 전방에 병변이 있는 쥐는 변위된 물체를 재탐색하는 반면 후두정피질 후방에 병변이 있는 쥐는 공간 [36]변화에 아무런 반응을 보이지 않았다.

두정피질 병변은 또한 일시적으로 퇴행성 [48]기억상실증을 일으키는 것으로 알려져 있다.

장피질

등쪽 내측 장피질(dMEC)은 그리드 [49]세포로 구성된 공간 환경의 지형적으로 정리된 지도를 포함합니다.따라서 이 뇌 영역은 환경으로부터의 감각 입력을 변환하고 경로 [50]통합에 사용되는 뇌에 영구적인 동심 표현으로 저장합니다.

장피질은 [51]환경에서의 기하학적 특성과 정보의 처리와 통합에 기여합니다.이 영역에 대한 병변은 항법 중에 원위부는 아니지만 원위부 랜드마크의 사용을 저해하고 지연 [52][53]길이에 비례하는 공간 메모리의 지연 의존적 결손을 생성합니다.또한 이 영역에 대한 병변은 병변 [48]6주 전에 학습된 작업에 대해 보존 결함을 발생시키는 것으로 알려져 있습니다.

장내피질에서의 기억강화는 세포외 신호조절인산화효소 [54]활성을 통해 이루어진다.

전전두엽피질

내측 전두엽 피질은 자기중심적인 공간 정보를 처리한다.이것은 계획된 검색 행동을 안내하는 데 사용되는 단기 공간 기억의 처리에 참여하며, 공간 정보와 그 동기 부여의 중요성을 [40][55]결합하는 것으로 여겨진다.공간 과제에서 예상되는 보상을 예상하는 뉴런의 식별은 이 가설을 뒷받침한다.내측 전두엽 피질 또한 정보의 [56]시간적 구성에 관여한다.

반구의 특수화는 이 뇌 영역에서 발견됩니다.왼쪽 전두엽 피질은 소스 메모리를 포함한 범주형 공간 메모리를 우선적으로 처리하며(장소 또는 사건 간의 공간 관계에 대한 참조), 오른쪽 전두엽 피질은 항목 메모리를 포함한 좌표 공간 메모리를 우선적으로 처리한다(항목의 [57]특징 간의 공간 관계에 대한 참조).

내측 전전두엽 피질에 대한 병변은 이전에 훈련받은 방사형 팔 미로에서 쥐의 성능을 손상시키지만,[58] 쥐는 경험의 함수로서 대조군 수준으로 점차 개선될 수 있습니다.또한 이 영역에 대한 병변은 위치 매칭 작업이 지연되는 결손과 훈련 [59][60]시험 중 공간 기억 작업 획득의 장애를 야기한다.

후두엽피질

후두엽 피질은 환경의 [51]모든 중심 기억과 기하학적 특성 처리에 관여합니다.이 영역이 비활성화되면 어두운 곳에서 항법 기능이 저하되고 경로 [61]통합 프로세스에 관여할 수 있습니다.

후두엽 피질에 대한 병변은 자기중심적 [62]기억을 유지하면서 동심적 기억의 테스트를 지속적으로 손상시킨다.미로 후두엽 피질에 병변이 있는 동물은 미로가 회전할 때만 방사상 팔 미로에서 성능 저하를 보여서 뇌내 [63]단서에 대한 의존을 없앱니다.

인간의 경우, 후두엽 피질의 손상은 지형적인 방향 감각을 상실하게 만든다.대부분의 경우 우측 후두엽 피질에 손상을 수반하며 Brodmann 영역 30을 포함합니다.환자들은 종종 새로운 경로를 배우고 익숙한 [64]환경을 탐색하는 데 장애를 겪는다.그러나 대부분의 환자들은 보통 8주 이내에 회복된다.

후두엽 피질은 우뇌의 [64]공간 정보를 우선적으로 처리합니다.

근막 피질

근막 피질은 공간 기준 및 공간 작업 [33]기억과 관련이 있습니다.환경 단서 및 위치의 관계 정보를 처리합니다.

근막 피질의 병변은 참조 기억력과 작업 기억력의 결손을 설명하며, Morris 물 미로의 훈련 [65]시험 동안 정보를 잊어버리는 비율을 증가시킨다.이는 작업의 최초 취득 시 손상을 설명한다.병변은 또한 물체 위치 작업에 장애를 일으키고 새로운 [33]환경에 대한 적응을 감소시킵니다.

신경가소성

공간 기억은 동물이 주변 환경에 대한 감각 정보를 수집하고 처리한 후에 형성된다.일반적으로 포유류는 우주에 대한 기억을 형성하고 처리하기 위해 기능하는 해마(특히 CA1)를 필요로 한다.인간의 공간기억이 뇌의 [66][67][68]우뇌와 강하게 연관되어 있다는 증거가 있다.

공간 학습은 NMDA와 AMPA 수용체를 모두 필요로 하고, 통합은 NMDA 수용체를 필요로 하며, 공간 기억의 검색은 AMPA [69]수용체를 필요로 한다.설치류에서 공간 기억은 해마 이끼 섬유 [70]돌기의 일부 크기와 일치하는 것으로 나타났습니다.

NMDA 수용체의 기능은 해마의 하위 영역에 따라 달라집니다.NMDA 수용체는 공간 정보를 재구성할 필요가 있을 때 해마의 CA3에 필요하며, CA1의 NMDA 수용체는 지연 후 기억의 획득과 회복 및 CA1 자리장 [71]형성에 필요하다.NMDA 수용체의 차단은 장기 증강 유도를 방지하고 공간 [72]학습을 손상시킨다.

해마의 CA3는 공간 기억의 인코딩과 검색에 특히 중요한 역할을 한다.CA3는 Perfant Path(PPCA3)와 Dentate Gyrus(DG)-Mediated 이끼섬유(MF)라고 불리는 2개의 구심경로에 의해 내부화됩니다.첫 번째 경로는 검색 인덱스 경로로 간주되며 두 번째 경로는 [73]인코딩과 관련이 있습니다.

장애/결함

지형적 방향감퇴

지형적 방향 감각 상실(TD)은 개인이 실제 또는 가상 환경에서 자신의 방향을 잡지 못하게 하는 인지 장애입니다.환자들은 또한 공간 정보 의존적인 작업에 어려움을 겪는다.이러한 문제들은 아마도 인지 지도에 접근하는 능력의 장애, 주변 환경의 정신적 표현 또는 자신의 [74]자신에 대한 사물의 위치를 판단하는 능력의 결과일 수 있다.

발달적 지형적 방향성 상실(DTD)은 환자가 출생 후 익숙한 환경조차 탐색할 수 없고 병변이나 뇌 손상과 같은 이러한 결핍의 명백한 신경학적 원인을 보이지 않을 때 진단된다.DTD는 비교적 새로운 질환으로 심각도가 다를 수 있습니다.

경미한 인지장애(MCI)를 가진 사람들에게 지형적 방향감각이 영향을 미치는지 알아보기 위해 연구가 수행되었다.이 연구는 MCI로 진단된 41명의 환자와 24명의 건강한 대조군을 모집함으로써 이루어졌다.이 실험에 대해 설정된 표준은 다음과 같습니다.

- 환자 또는 보호자에 의한 주관적 인지 불만.

- Mini-Mential State Examination(K-MMSE) 한국어 버전에서 16번째 백분위수를 초과하는 정상적인 일반 인지 기능.

- 일상 생활의 정상적인 활동(ADL)은 임상적으로 그리고 표준화된 척도로 평가되었다(아래 설명).

- 신경심리학적 검사에서 객관적 인지능력이 16번째 백분위수 이하로 떨어졌습니다.

- 치매 제외

TD는 모든 참가자들에게 임상적으로 평가되었다.신경학적 및 신경심리학적 평가는 각 참가자에 대해 수행된 자기 이미징 스캔에 의해 결정되었습니다.복셀 기반 형태측정법을 사용하여 TD 유무와 정상 대조군 그룹 사이의 회색 물질 위축 패턴을 비교했다.실험 결과 MCI 환자 41명 중 17명(41.4%)에서 TD가 검출됐다.TD가 없는 MCI 환자에 비해 TD가 있는 MCI 환자의 기능적 능력은 유의미하게 손상되었으며 MCI 환자에 TD의 존재는 [75]해마를 포함한 중간 측두엽 부위의 회백질 손실과 관련이 있다.

해마 손상 및 정신분열증

쥐를 대상으로 한 연구는 공간기억이 정신분열증과 유사한 방식으로 해마의 신생아 손상에 의해 악영향을 받을 수 있다는 것을 보여준다.정신분열증은 [76]출생 직후 신경발달 문제에서 비롯되는 것으로 생각된다.

쥐는 정신분열증 환자의 모델로 흔히 사용된다.실험자들은 출생 직후에 신생아 복부 해마 병변(NVHL)으로 알려진 절차인 복부 해마 부위에 병변을 만든다.NVHL을 가진 성인 쥐는 정신 자극제에 대한 과민성, 사회적 상호작용 감소 및 전펄스 억제 장애, 작업 기억력 및 세트 [77][78][79][80][81]시프트와 같은 전형적인 정신 분열증의 징후를 보인다.정신분열증과 유사하게, 손상된 쥐는 요골 팔 미로와 모리스 물 [82][83][84]미로를 완성하는 데 어려움을 보이는 것과 같은 공간 학습 작업에서 환경적 맥락을 사용하지 못한다.

GPS(지구 측위 시스템)

2008년[85] 이시카와 등의 기사에서 공간기억과 길찾기에 관한 최근 연구에 따르면 GPS 이동지도 장치를 사용하면 지도를 이용하거나 이전에 길찾기 경험이 있는 다른 참가자에 비해 개인의 내비게이션 능력이 저하되는 것으로 나타났다.GPS 이동 지도 장치는 사용자가 지속적으로 업데이트되는 지도의 특정 세그먼트의 작은 상세 클로즈업만 볼 수 있도록 자주 설정됩니다.이에 비해 맵에서는 보통 출발에서 도착까지의 루트 전체를 동일한 뷰로 표시할 수 있습니다.다른 연구는 GPS를 사용하는 사람들이 더 빠른 지도 사용자들에 비해 전반적으로 더 느리게 이동한다는 것을 보여주었다.GPS 사용자들은 더 자주 그리고 더 오랜 시간 동안 멈추는 반면, 지도 사용자들과 개인들은 그들의 목표에 도달하기 위해 더 직접적인 경로로 이동한다.

닐1

엔도핵산가수분해효소 VIII-like 1(NEIL1)은 뇌 전체에 널리 발현되는 DNA 복구 효소이다.NEIL1은 활성산소종에 의해 손상된 염기를 절단하고 관련 분해효소 반응을 통해 DNA 가닥을 절단함으로써 염기 절제 수리의 첫 단계를 시작하는 DNA 글리코실라아제이다.이 효소는 포름아미도피리미딘, 티민 글리콜, 5-히드록시우라실 및 5-히드록시사이토신을 포함한 산화 DNA 염기를 인식하고 제거합니다.NEIL1은 단기적인 공간 메모리 [86]유지를 촉진합니다.NEIL1이 없는 마우스는 워터 메이즈 [86]테스트에서 단기 공간 기억력 유지에 장애가 있습니다.

학습의 어려움

비언어 학습 장애는 정상적인 언어 능력으로 특징지어지지만 시각공간 능력이 저하됩니다.비언어 학습 장애를 가진 아이들의 문제 영역은 산수, 기하학, 과학이다.공간 기억의 장애는 비언어 학습 장애와 다른 [87]학습 장애와 관련이 있다.

산술어 문제에는 데이터 집합이 포함된 텍스트와 하나 이상의 질문이 포함되며 4개의 기본적인 산술 연산(더하기, 빼기, 곱하기 또는 [22]나눗셈)을 사용해야 합니다.연구자들은 산술어 문제의 성공적인 완성은 객체 간의 공간적 관계 형성을 용이하게 하는 공간적 작업 기억(도식적 표현 구축에 관여)을 수반한다고 제안한다.사물 사이의 공간적 관계를 만드는 것은 단어 문제를 해결하는데 중요한 부분인데, 이는 정신적 조작과 변형이 [22]필요하기 때문이다.

연구원들은 산술적인 단어 문제를 완성하는 능력에서 공간 기억과 시각 기억의 역할을 조사했다.연구에 참여한 아이들은 코르시 블록 작업(전방 및 후방 시리즈)과 공간 매트릭스 작업, 그리고 집 인식 테스트라고 불리는 시각적 기억 작업을 완료했습니다.코르시 블록 작업 및 공간 매트릭스 작업에서는 불량한 문제 해결사가 손상되었지만, 정상적으로 달성한 어린이와 비교했을 때 주택 인식 테스트에서는 정상적으로 수행되었다.그 실험은 빈약한 문제 해결이 공간 [22]정보의 처리 부족과 특히 관련이 있다는 것을 증명했다.

수면.

수면은 해마의존성 기억 [88]통합을 강화함으로써 공간 기억력에 도움이 되는 것으로 밝혀졌다.경로 학습에서 활성화된 해마 영역은 후속 수면(특히 NREM 수면) 중에 다시 활성화됩니다.특정 연구에서 수면 중 실제 재활성화 정도는 경로 검색의 개선과 관련이 있으며,[89] 따라서 다음날 기억 성능이 입증되었다.이 연구는 수면이 결과적으로 행동 성과를 향상/향상시키는 시스템 수준의 통합 과정을 강화한다는 생각을 확립했다.각성 기간은 수면 기간에 비해 기억 흔적을 안정시키는 데 영향을 미치지 않습니다.첫 번째 훈련 후 밤, 즉 두 번째 밤에 자는 것은 공간 기억 통합에 더 이상 도움이 되지 않습니다.따라서, 첫번째post-training 밤에 잠을 예를 들어 길을 익히면 가장 중요하다.[88]

수면 부족과 수면 또한 연구된 연관성이 있다.수면 부족은 공간 기억 [88]통합의 활발한 중단으로 기억력 향상을 방해합니다.그 결과 수면기간만큼 공간기억력이 향상된다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

- ^ Burgess, Neil (2021). Spatial memory. Encyclopædia Britannica.

- ^ Mehta, Mitul A. (2010), "Spatial Memory in Humans", in Stolerman, Ian P. (ed.), Encyclopedia of Psychopharmacology, Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 1262–1266, doi:10.1007/978-3-540-68706-1_355, ISBN 978-3-540-68706-1, retrieved 2021-06-05

- ^ "Spatial Memory - an overview ScienceDirect Topics". www.sciencedirect.com. Retrieved 2021-06-05.

- ^ Kolarik, B.; Ekstrom, A. (2015-01-01). "The Neural Underpinnings of Spatial Memory and Navigation". Brain Mapping. pp. 507–514. doi:10.1016/B978-0-12-397025-1.00277-3. ISBN 9780123973160.

- ^ a b Wang, Jin-Hu (2019). Associative Memory Cells: Basic Units of Memory Trace. Springer Nature. p. 94. ISBN 978-9811395017.

- ^ Poeppel, David; Mangun, George R.; Gazzaniga, Michael S. (2020). The Cognitive Neurosciences. The MIT Press. p. 194. ISBN 978-0262043250.

- ^ a b c d e Johnson, E.; Adamo-Villani, N. (2010). "A Study of the Effects of Immersion on Short-term Spatial Memory". Engineering and Technology. 71: 582–587.

- ^ a b c d e f g h i j k l Ang, S. Y.; Lee, K. (2008). "Central executive involvement in children's spatial memory". Memory. 16 (8): 918–933. doi:10.1080/09658210802365347. PMID 18802804. S2CID 42610047.

- ^ a b c d e f Jones, D.; Farrand, P.; Stuart, G.; Morris, N.; et al. (1995). "Functional equivalence of verbal and spatial information in serial short-term memory". Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 21 (4): 1008–1018. doi:10.1037/0278-7393.21.4.1008. PMID 7673864.

- ^ a b c d e Della Sala, S.; Gray, C.; Baddeley, A.; Allamano, N.; Wilson, L.; et al. (1999). "Pattern span: a tool for unwelding visuo-spatial memory". Neuropsychologia. 37 (10): 1189–1199. doi:10.1016/S0028-3932(98)00159-6. PMID 10509840. S2CID 1894333.

- ^ a b c d e Mammarella, I. C.; Pazzaglia, F.; Cornoldi, C.; et al. (2008). "Evidence for different components in children's visuospatial working memory". British Journal of Developmental Psychology. 26 (3): 337–355. doi:10.1348/026151007X236061.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Kalakoski, V.; Saariluoma, P. (2001). "Taxi drivers' exceptional memory of street names". Memory and Cognition. 29 (4): 634–638. doi:10.3758/BF03200464. PMID 11504011.

- ^ Fisk, J. E.; Sharp, C. A.; et al. (2003). "The role of the executive system in visuo-spatial memory functioning". Brain and Cognition. 52 (3): 364–381. doi:10.1016/S0278-2626(03)00183-0. PMID 12907181. S2CID 37589101.

- ^ a b c d e Chun, M.; Jiang, Y. (1998). "Contextual Cueing: implicit learning and memory of visual context guides spatial attention". Cognitive Psychology. 36 (1): 28–71. CiteSeerX 10.1.1.25.5066. doi:10.1006/cogp.1998.0681. PMID 9679076. S2CID 1955059.

- ^ a b McNamara, T.; Hardy, J.; Hirtle, S.; et al. (1989). "Subjective hierarchies in spatial memory". Journal of Experimental Psychology. 15 (2): 211–227. doi:10.1037/0278-7393.15.2.211. PMID 2522511.

- ^ a b c Newman, E.L.; Caplan, J.B.; Kirschen, M.P.; Korolev, I.O.; Sekuler, R.; Kahana, M.J.; et al. (2007). "Learning Your Way Around Town: How Virtual Taxicab Drivers Learn to Use Both Layout and Landmark Information" (PDF). Cognition. 104 (2): 231–253. CiteSeerX 10.1.1.69.5387. doi:10.1016/j.cognition.2006.05.013. PMID 16879816. S2CID 267034.

- ^ Gillner S, Mallot H (2000). "The role of global and local landmarks in virtual environment navigation". Perception. 9 (1): 69–83. CiteSeerX 10.1.1.138.8266. doi:10.1162/105474600566628. S2CID 13062306.

- ^ Krokos, Eric; Plaisant, Catherine; Varshney, Amitabh (16 May 2018). "Virtual Memory Palaces: Immersion Aids Recall". Virtual Reality. 23: 1–15. doi:10.1007/s10055-018-0346-3.

- ^ a b c d e f Bird, L. R.; Roberts, W. A.; Abroms, B.; Kit, K. A.; Crupi, C. (2003). "Spatial memory for food hidden by rats (Rattus norvegicus) on the radial maze: studies of memory for where, what, and when". Journal of Comparative Psychology. 117 (2): 176–187. doi:10.1037/0735-7036.117.2.176. PMID 12856788.

- ^ Jennifer S. Holland (August 8, 2014). "Watch: How Far Do Your Cats Roam?". National Geographic. Retrieved August 23, 2016.

- ^ a b c Klauer, K.C.; Zhao, Z.; et al. (2004). "Double dissociations in visual and spatial short-term memory". Journal of Experimental Psychology: General. 133 (3): 355–381. doi:10.1037/0096-3445.133.3.355. PMID 15355144. S2CID 7224613.

- ^ a b c d e Passolunghi, M.C.; Mammarella, I.C.; et al. (2010). "Spatial and visual working memory ability in children with difficulties in arithmetic word problem solving". European Journal of Cognitive Psychology. 22 (6): 944–963. doi:10.1080/09541440903091127. S2CID 143882629.

- ^ a b c Mammarella, I.C.; Pazzaglia, F.; Cornoldi, C. (2008). "Evidence of different components in children's visuospatial working memory". British Journal of Developmental Psychology. 26 (3): 337–355. doi:10.1348/026151007X236061.

- ^ Corsi, P. M. (1972). "Human memory and the medial temporal region of the brain". Dissertation Abstracts International. 34 (2): 891.

- ^ 델라 살라, S., 그레이, C., 배들리, A. 및 윌슨, L.(1997).시각적 패턴 테스트: 단기적 시각적 리콜에 대한 새로운 테스트입니다.펠탐, 서퍽:템즈 밸리 테스트 컴퍼니.

- ^ Olton, D.S.; Samuelson, R.J. (1976). "Remembrance of places past: spatial memory in rats". Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes. 2 (2): 97–116. CiteSeerX 10.1.1.456.3110. doi:10.1037/0097-7403.2.2.97.

- ^ Cole, M.R.; Chappell-Stephenson, Robyn (2003). "Exploring the limits of spatial memory using very large mazes". Learning & Behavior. 31 (4): 349–368. doi:10.3758/BF03195996. PMID 14733483.

- ^ Morris, R. G. (1981). "Spatial Localization Does Not Require the Presence of Local Cues". Learning and Motivation. 12 (2): 239–260. doi:10.1016/0023-9690(81)90020-5.

- ^ O'Keefe, J.; Dostrovsky, J. (1971). "The hippocampus as a spatial map. Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat". Brain Research. 34 (1): 171–175. doi:10.1016/0006-8993(71)90358-1. PMID 5124915.

- ^ a b c Squire, L. R. (1992). "Memory and the hippocampus: A synthesis from findings with rats, monkeys, and humans". Psychological Review. 99 (2): 195–231. doi:10.1037/0033-295X.99.2.195. PMID 1594723. S2CID 14104324.

- ^ Ramos, J. M. J. (2000). "Long-term spatial memory in rats with hippocampal lesions". European Journal of Neuroscience. 12 (9): 3375–3384. doi:10.1046/j.1460-9568.2000.00206.x. PMID 10998120. S2CID 18121369.

- ^ Winocur, G.; Moscovitch, M.; Caruana, D. A.; Binns, M. A. (2005). "Retrograde amnesia in rats with lesions to the hippocampus on a test of spatial memory". Neuropsychologia. 43 (11): 1580–1590. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2005.01.013. PMID 16009240. S2CID 9160452.

- ^ a b c Liu, P.; Bilkey, D. K. (2001). "The effect of excitotoxic lesions centered on the hippocampus or perirhinal cortex in object recognition and spatial memory tasks". Behavioral Neuroscience. 115 (1): 94–111. doi:10.1037/0735-7044.115.1.94. PMID 11256456.

- ^ Hebert, A. E.; Dash, P. K. (2004). "Nonredundant roles for hippocampal and entorhinal cortical plasticity in spatial memory storage". Pharmacology Biochemistry and Behavior. 79 (1): 143–153. doi:10.1016/j.pbb.2004.06.016. PMID 15388294. S2CID 25385758.

- ^ a b Save, E.; Poucet, B.; Foreman, N.; Buhot, M. (1992). "Object exploration and reactions to spatial and nonspatial changes in hooded rats following damage to parietal cortex or hippocampal formation". Behavioral Neuroscience. 106 (3): 447–456. doi:10.1037/0735-7044.106.3.447. PMID 1616611.

- ^ Martin, S. J.; de Hozl, L.; Morris, R. G. M. (2005). "Retrograde amnesia: neither partial nor complete hippocampal lesions in rats result in preferential sparing of remote spatial memory, even after reminding". Neuropsychologia. 43 (4): 609–624. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2004.07.007. PMID 15716151. S2CID 24894665.

- ^ Bannerman, D. M.; Deacon, R. M. J.; Offen, S.; Friswell, J.; Grubb, M.; Rawlins, J. N. P. (2002). "Double dissociation of function within the hippocampus: Spatial memory and hyponeophagia". Behavioral Neuroscience. 116 (5): 884–901. doi:10.1037/0735-7044.116.5.884. PMID 12369808.

- ^ Moser, M.; Moser, E. I. (1998). "Distributed encoding and retrieval of spatial memory in the hippocampus". The Journal of Neuroscience. 18 (18): 7535–7542. doi:10.1523/JNEUROSCI.18-18-07535.1998. PMC 6793256. PMID 9736671.

- ^ a b Lee, I.; Kesner, R. P. (2003). "Time-dependent relationship between the dorsal hippocampus and the prefrontal cortex in spatial memory". The Journal of Neuroscience. 23 (4): 1517–1523. doi:10.1523/JNEUROSCI.23-04-01517.2003. PMC 6742248. PMID 12598640.

- ^ McGaugh, J. L. (2000). "Memory—a century of consolidation". Science. 287 (5451): 248–251. Bibcode:2000Sci...287..248M. doi:10.1126/science.287.5451.248. PMID 10634773. S2CID 40693856.

- ^ Maguire, E. A.; Frackowiak, R. S. J.; Frith, C. D. (1997). "Recalling routes around London: Activation of the right hippocampus in taxi drivers". The Journal of Neuroscience. 17 (18): 7103–7110. doi:10.1523/JNEUROSCI.17-18-07103.1997. PMC 6573257. PMID 9278544.

- ^ Brun, V. H.; Otnaess, M. K.; Molden, S.; Steffenach, H.; Witter, M. P.; Moser, M.; Moser, E. I. (2002). "Place cells and place recognition maintained by direct entorhinal-hippocampal circuitry". Science. 296 (5576): 2243–2246. Bibcode:2002Sci...296.2243B. doi:10.1126/science.1071089. PMID 12077421. S2CID 8458253.

- ^ Goodrich-Hunsaker NJ, Hunsaker MR, Kesner RP (2008). "The interactions and dissociations of the dorsal hippocampus subregions: how the dentate gyrus, CA3, and CA1 process spatial information". Behav. Neurosci. 122 (1): 16–26. doi:10.1037/0735-7044.122.1.16. PMID 18298245.

- ^ Saab BJ, Georgiou J, Nath A, Lee FJ, Wang M, Michalon A, Liu F, Mansuy IM, Roder JC (2009). "NCS-1 in the dentate gyrus promotes exploration, synaptic plasticity, and rapid acquisition of spatial memory". Neuron. 63 (5): 643–56. doi:10.1016/j.neuron.2009.08.014. PMID 19755107. S2CID 5321020.

- ^ Colby, C. L.; Goldberg, M. E. (1999). "Space and attention in parietal cortex". Annual Review of Neuroscience. 22: 319–349. doi:10.1146/annurev.neuro.22.1.319. PMID 10202542. S2CID 14379470.

- ^ Save, E.; Moghaddam, M. (1996). "Effects of lesions of the associative parietal cortex on the acquisition and use of spatial memory in egocentric and allocentric navigation tasks in the rat". Behavioral Neuroscience. 110 (1): 74–85. doi:10.1037/0735-7044.110.1.74. PMID 8652075.

- ^ a b Cho, Y. H.; Kesner, R. P. (1996). "Involvement of entorhinal cortex or parietal cortex in long-term spatial discrimination memory in rats: Retrograde amnesia". Behavioral Neuroscience. 110 (3): 436–442. doi:10.1037/0735-7044.110.3.436. PMID 8888988.

- ^ Hafting, T.; Fyhn, M.; Molden, S.; Moser, M.; Moser, E. I. (2005). "Microstructure of a spatial map in the entorhinal cortex". Nature. 436 (7052): 801–806. Bibcode:2005Natur.436..801H. doi:10.1038/nature03721. PMID 15965463. S2CID 4405184.

- ^ Fyhn, M.; Molden, S.; Witter, M. P.; Moser, E. I.; Moser, M. (2004). "Spatial representation in the entorhinal cortex". Science. 305 (5688): 1258–1264. Bibcode:2004Sci...305.1258F. doi:10.1126/science.1099901. PMID 15333832.

- ^ a b Parron, C.; Save, E. (2004). "Comparison of the effects of entorhinal and retrosplenial cortical lesions on habituation, reaction to spatial and non-spatial changes during object exploration in the rat". Neurobiology of Learning and Memory. 82 (1): 1–11. doi:10.1016/j.nlm.2004.03.004. PMID 15183166. S2CID 36475737.

- ^ Parron, C.; Poucet, B.; Save, E. (2004). "Entorhinal cortex lesions impair the use of distal but not proximal landmarks during place navigation in the rat". Behavioural Brain Research. 154 (2): 345–352. doi:10.1016/j.bbr.2004.03.006. PMID 15313022. S2CID 919685.

- ^ Nagahara, H. A.; Otto, T.; Gallagher, M. (1995). "Entorhinal-perirhinal lesions impair performance of rats on two versions of place learning in the Morris water maze". Behavioral Neuroscience. 109 (1): 3–9. doi:10.1037/0735-7044.109.1.3. PMID 7734077.

- ^ Hebert, A. E.; Dash, P. K. (2002). "Extracellular signal-regulated kinase activity in the entorhinal cortex is necessary for long-term spatial memory". Learning & Memory. 9 (4): 156–166. doi:10.1101/lm.48502. PMC 182586. PMID 12177229.

- ^ Pratt, W. E.; Mizumori, S. J. Y. (2001). "Neurons in rat medial prefrontal cortex show anticipatory rate changes to predictable differential rewards in a spatial memory task". Behavioural Brain Research. 123 (2): 165–183. doi:10.1016/S0166-4328(01)00204-2. PMID 11399329. S2CID 3075976.

- ^ Kesner, R. P.; Holbrook, T. (1987). "Dissociation of item and order spatial memory in rats following medial prefrontal cortex lesions". Neuropsychologia. 25 (4): 653–664. doi:10.1016/0028-3932(87)90056-X. PMID 3658148. S2CID 23596034.

- ^ Slotnick, S. D.; Moo, L. R. (2006). "Prefrontal cortex hemispheric specialization for categorical and coordinate visual spatial memory". Neuropsychologia. 44 (9): 1560–1568. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2006.01.018. PMID 16516248. S2CID 14396813.

- ^ Becker, J. T.; Walker, J. A.; Olton, D. S. (1980). "Neuroanatomical bases of spatial memory". Brain Research. 200 (2): 307–320. doi:10.1016/0006-8993(80)90922-1. PMID 7417818. S2CID 1429885.

- ^ Aggleton, J. P.; Neave, N.; Nagle, S.; Sahgal, A. (1995). "A comparison of the effects of medial prefrontal, cingulate cortex, and cingulum bundle lesions on tests of spatial memory: Evidence of a double dissociation between frontal and cingulum bundle contributions". The Journal of Neuroscience. 15 (11): 7270–7281. doi:10.1523/JNEUROSCI.15-11-07270.1995. PMC 6578066. PMID 7472481.

- ^ Lacroix, L.; White, I.; Feldon, J. (2002). "Effect of excitotoxic lesions of rat medial prefrontal cortex on spatial memory". Behavioural Brain Research. 133 (1): 69–81. doi:10.1016/S0166-4328(01)00442-9. PMID 12048175. S2CID 24280276.

- ^ Cooper, B. G.; Manka, T. F.; Mizumori, S. J. Y. (2001). "Finding your way in the dark: The retrosplenial cortex contributes to spatial memory and navigation without visual cues". Behavioral Neuroscience. 115 (5): 1012–1028. doi:10.1037/0735-7044.115.5.1012. PMID 11584914.

- ^ Vann, S. D.; Aggleton, J. P. (2002). "Extensive cytotoxic lesions of the rat retrosplenial cortex reveal consistent deficits on tasks that tax allocentric spatial memory". Behavioral Neuroscience. 116 (1): 85–94. doi:10.1037/0735-7044.116.1.85. PMID 11895186.

- ^ Vann, S. D.; Wilton, L. A.; Muir, J. L.; Aggleton, J. P. (2003). "Testing the importance of the caudal retrosplenial cortex for spatial memory in rats". Behavioural Brain Research. 140 (1–2): 107–118. doi:10.1016/S0166-4328(02)00274-7. PMID 12644284. S2CID 10400806.

- ^ a b Maguire, E. A. (2001). "The retrosplenial contribution to human navigation: A review of lesion and neuroimaging findings". Scandinavian Journal of Psychology. 42 (3): 225–238. doi:10.1111/1467-9450.00233. PMID 11501737.

- ^ Liu, P.; Bilkey, D. K. (1998). "Perirhinal cortex contributions to performance in the Morris water maze". Behavioral Neuroscience. 112 (2): 304–315. doi:10.1037/0735-7044.112.2.304. PMID 9588480.

- ^ Gutbrod, K; Cohen, R; Maier, T; Meier, E (1987). "Memory for spatial and temporal order in aphasics and right hemisphere damaged patients". Cortex. 23 (3): 463–74. doi:10.1016/s0010-9452(87)80007-2. PMID 3677733. S2CID 4489682.

- ^ Nunn, JA; Graydon, FJ; Polkey, CE; Morris, RG (1999). "Differential spatial memory impairment after right temporal lobectomy demonstrated using temporal titration". Brain. 122 (1): 47–59. doi:10.1093/brain/122.1.47. PMID 10050894.

- ^ Tucker, DM; Hartry-Speiser, A; McDougal, L; Luu, P; Degrandpre, D (1999). "Mood and spatial memory: emotion and right hemisphere contribution to spatial cognition". Biol Psychol. 50 (2): 103–25. doi:10.1016/S0301-0511(99)00005-8. PMID 10403200. S2CID 42669695.

- ^ Liang, KC; Hon, W; Tyan, YM; Liao, WL (1994). "Involvement of hippocampal NMDA and AMPA receptors in acquisition, formation and retrieval of spatial memory in the Morris water maze". Chin J Physiol. 37 (4): 201–12. PMID 7796636.

- ^ Crusio, W. E.; Schwegler, H. (2005). "Learning spatial orientation tasks in the radial-maze and structural variation in the hippocampus in inbred mice". Behavioral and Brain Functions. 1 (1): 3. doi:10.1186/1744-9081-1-3. PMC 1143776. PMID 15916698.

- ^ Lee, I.; Kesner, R. P. (2002). "Differential contribution of NMDA receptors in hippocampal subregions to spatial working memory". Nature Neuroscience. 5 (2): 162–168. doi:10.1038/nn790. PMID 11780144. S2CID 17727921.

- ^ Morris, R. G. M.; Anderson, E.; Lynch, G. S.; Baudry, M. (1986). "Selective impairment of learning and blockade of long-term potentiation by an N-methyl-D-aspartate receptor anatagonist, AP5". Nature. 319 (6056): 774–776. Bibcode:1986Natur.319..774M. doi:10.1038/319774a0. PMID 2869411. S2CID 4356601.

- ^ Lee, I.; Kesner, R. P. (2004). "Encoding versus retrieval of spatial memory: Double dissociation between the dentate gyrus and the perforant path inputs into CA3 in the dorsal hippocampus". Hippocampus. 14 (1): 66–76. doi:10.1002/hipo.10167. PMID 15058484. S2CID 21361912.

- ^ 스타크, M, 코슬렛, HB, 사프란, EM(1996)자기중심적인 위치 지도의 손상: 지각과 행동에 대한 영향. 13코그뉴로사이콜. 페이지 481-523.

- ^ 임태성, 주세페 이야리아, 문소영"경미한 인지장애의 지형적 방향성 상실: 복셀 기반의 형태측정학 연구." 2010년 8월 9일. 2011년 4월 16일 <http://www.neurolab.ca/2010(5)_Lim.pdf>.

- ^ Lewis, D.A.; Levitt, P. (2002). "Schizophrenia as a disorder of neurodevelopment". Annual Review of Neuroscience. 25: 409–432. doi:10.1146/annurev.neuro.25.112701.142754. PMID 12052915.

- ^ Lipska, B.K.; Weinberger, D.R. (2000). "To model a psychiatric disorder in animals: Schizophrenia as a reality test". Neuropsychopharmacology. 23 (3): 223–239. doi:10.1016/S0893-133X(00)00137-8. PMID 10942847.

- ^ Lipska, B.K.; Aultman, J.M.; Verma, A.; Weinberger, D.R.; Moghaddam, B. (2002). "Neonatal damage of the ventral hippocampus impairs working memory in the rat". Neuropsychopharmacology. 27 (1): 47–54. doi:10.1016/S0893-133X(02)00282-8. PMID 12062906.

- ^ Marquis, J. P.; Goulet, S.; Dore, F. Y. (2008). "Dissociable onset of cognitive and motivational dysfunctions following neonatal lesions of the ventral hippocampus in rats". Behavioral Neuroscience. 122 (3): 629–642. doi:10.1037/0735-7044.122.3.629. PMID 18513133.

- ^ Brady, A. M. (2009). "Neonatal ventral hippocampal lesions disrupt set-shifting ability in adult rats". Behavioural Brain Research. 205 (1): 294–298. doi:10.1016/j.bbr.2009.07.025. PMID 19646488. S2CID 29943421.

- ^ Marquis, J.P.; Goulet, S.; Dore, F.Y. (2008). "Neonatal ventral hippocampus lesions disrupt extra-dimensional shift and alter dendritic spine density in the medial prefrontal cortex of juvenile rats". Neurobiology of Learning and Memory. 90 (2): 339–346. doi:10.1016/j.nlm.2008.04.005. PMID 18490183. S2CID 26066133.

- ^ Winocur, G. & Mills, J. A.(1970).쥐의 해마 병변에 따른 관련 문제와 관련 없는 문제 간의 이동.비교생리심리학 저널

- ^ Levin, E.D.; Christopher, N.C. (2006). "Effects of clozapine on memory function in the rat neonatal hippocampal lesion model of schizophrenia". Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 30 (2): 223–229. doi:10.1016/j.pnpbp.2005.10.018. PMID 16356617. S2CID 23594752.

- ^ Silva-Gomez, A.B.; Bermudez, M.; Quirion, R.; Srivastava, L.K.; Picazo, O.; Flores, G. (2003). "Comparative behavioral changes between male and female postpubertal rats following neonatal excitotoxic lesions of the ventral hippocampus". Brain Research. 973 (2): 285–292. doi:10.1016/S0006-8993(03)02537-X. PMID 12738072. S2CID 17456907.

- ^ Ishikawa, T.; Hiromichi, F.; Osama, I.; Atsuyuki, O. (2008). "Wayfinding with a GPS-based mobile navigation system: A comparison with maps and direct experience". Journal of Environmental Psychology. 28: 74–82. doi:10.1016/j.jenvp.2007.09.002.

- ^ a b Canugovi C, Yoon JS, Feldman NH, Croteau DL, Mattson MP, Bohr VA (September 2012). "Endonuclease VIII-like 1 (NEIL1) promotes short-term spatial memory retention and protects from ischemic stroke-induced brain dysfunction and death in mice". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109 (37): 14948–53. Bibcode:2012PNAS..10914948C. doi:10.1073/pnas.1204156109. PMC 3443144. PMID 22927410.

- ^ Mammarella, I.C.; Lucangeli, D.; Cornoldi, C. (2010). "Spatial working memory and arithmetic deficites in children with nonverbal learning difficulties". Journal of Learning Disabilities. 43 (5): 455–468. doi:10.1177/0022219409355482. PMID 20375290. S2CID 2596429.

- ^ a b c Ferrara M, Iaria, G, Tempesta D, Curcio G, Moroni F, Marzano C, De Gennaro L, Pacitti C (2008). "Sleep to find your way: the role of sleep in the consolidation of memory for navigation in humans". Hippocampus. 18 (8): 844–851. doi:10.1002/hipo.20444. PMID 18493970. S2CID 25998045.

- ^ Peigneux, P.; Laureys, S.; Fuchs, S.; Collette, F.; Perrin, F.; Reggers, J.; et al. (2004). "Are Spatial memories strengthened in the human hippocampus during slow wave sleep?". Neuron. 44 (3): 535–545. doi:10.1016/j.neuron.2004.10.007. hdl:2268/21205. PMID 15504332. S2CID 1424898.