양밀스 이론

Yang–Mills theory비타협적인 체제에서 양-밀스 이론: 양-밀스의 방정식은 원자핵을 설명하는 것과 관련된 에너지 척도에서 풀리지 않은 채로 남아 있습니다. 양-밀스 이론은 어떻게 핵과 핵 성분의 물리학을 낳습니까?

| 양자장이론 |

|---|

|

| 역사 |

양-밀스 이론이라는 말은 1953년에 천닝 양과 로버트 밀스가 고안한 핵결합 양자장이론과 유사한 이론의 부류를 의미합니다. 수리물리학에서 양-밀스 이론(Yang-Mills theory)은 특수한 단일 군 SU(n), 또는 더 일반적으로 임의의 콤팩트한 리 군을 기반으로 하는 게이지 이론입니다. 양-밀스 이론은 이러한 비-아벨리안 라이 그룹을 사용하여 기본 입자의 행동을 설명하려고 하며, 전자기력과 약력(즉, U(1) × SU(2)뿐만 아니라 강력 이론(SU(3) 기반)인 양자 색역학의 통합의 핵심입니다. 따라서 입자 물리학의 표준 모델에 대한 이해의 기초를 형성합니다.

역사와 정성적 기술

전기역학에서의 게이지 이론

알려진 모든 기본 상호 작용은 게이지 이론으로 설명할 수 있지만 이를 해결하는 데는 수십 년이 걸렸습니다.[1] 헤르만 바일은 1915년 그의 동료인 Amalie Emmy Noether가 모든 보존된 물리량이 일치하는 대칭을 갖는다는 것을 증명한 후 1928년에 양자역학에 기하학적 대칭 이론(군론)을 적용한 책을 출판하면서 이 프로젝트에서 첫 번째 큰 진전을 이루었습니다.[2]: 194 당시 철도궤와 유사한 거리 표준화와 관련이 있다고 생각하여, 노트르 정리에서 유용한 대칭을 "궤 대칭"이라고 명명한 사람은 웨일이었습니다. 양자역학의 등장으로 철도의 확실성은 더 이상 쓸모없게 되었지만 개념의 이름과 가치는 고착되었습니다.

웨일의 군 개념을 전자 전하와 연결시킨 사람은 그의 유명한 방정식을 연구하기 3년 전인 1922년의 에드윈 슈뢰딩거였습니다. 슈뢰딩거는 그룹 U가 전하 보존과 일치하는 전자기장에서 위상 이동 θ {\e^{itheta}를 생성하는 것을 보여주었습니다. 1930년대와 1940년대 양자전기역학 이론이 발전하면서 그룹 변환이 중심 역할을 했습니다. 많은 물리학자들은 핵자의 역학에 대한 유사점이 있을 것이라고 생각했습니다. 특히 천닝양은 이 가능성에 집착했습니다.

양과 밀스는 핵력 게이지 이론을 발견했습니다.

양씨의 핵심 아이디어는 핵물리학에서 전하량에 필적하는 보존량을 찾아내고 이를 이용해 전기역학에 필적하는 게이지 이론을 개발하는 것이었습니다. 그는 중성자와 양성자를 구별하는 양자수인 아이소스핀의 보존에 기반을 두었지만 이론에 대해서는 진전이 없었습니다.[2]: 200 1953년 여름 프린스턴에서 잠시 휴식을 취하던 양씨는 도움을 줄 수 있는 협력자인 로버트 밀스를 만났습니다. 밀스 자신이 묘사한 바와 같이:

"1953-1954학년도 동안 양씨는 브룩헤이븐 국립 연구소의 방문객이었습니다. 저도 브룩헤이븐에 있었는데...그리고 양씨와 같은 사무실에 배치되었습니다. 여러 차례 자신의 경력을 시작한 물리학자들에게 관대함을 보여준 양은 게이지 불변성을 일반화하려는 자신의 생각에 대해 이야기했고 우리는 그것에 대해 어느 정도 논의했습니다.저는 특히 양자화 절차와 관련하여 논의에 기여할 수 있었고 형식주의를 도출하는 데는 약간의 기여를 할 수 있었지만 핵심 아이디어는 양 교수의 것이었습니다."[3]

1953년 여름 양과 밀스는 양자 전기역학과 같은 아벨 그룹에 대한 게이지 이론의 개념을 비 아벨 그룹으로 확장하여 강한 상호작용을 포함하는 충돌에서 아이소스핀 보존에 대한 설명을 제공하기 위해 그룹 ( 를 선택했습니다. 파울리는 1954년 2월 프린스턴에서 양 교수의 작품 발표에 대해 게이지 불변성 아이디어로 개발된 분야의 질량에 대해 질문하며 도전했습니다.[2]: 202 파울리는 게이지 불변성을 적용하기 위해 노력했지만 이론의 질량 없는 흥분을 "비물리적인 '그림자 입자'"[1]: 13 로 간주하여 발표하지 않기로 결정했기 때문에 이것이 문제가 될 수 있다는 것을 알고 있었습니다. Yang and Mills는 1954년 10월에 출판되었습니다. 논문이 거의 끝날 무렵, 그들은 다음과 같이 인정합니다.

우리는 으로b {\b} 양자의 질량에 대한 질문에 도달하게 되는데, 이에 대해 만족스러운 답을 얻을 수 없습니다.[4]

이 물리적 질량 없는 들뜸의 문제는 더 이상의 진행을 막았습니다.[2]

이 아이디어는 질량 없는 이론에서 대칭 파괴를 통해 입자가 질량을 얻는다는 개념이 처음 제프리 골드스톤, 남부 요이치로, 그리고 조반니 조나-라시니오에 의해 제안된 1960년까지 제쳐졌습니다. 이는 전기 약체 통일과 양자 색역학(QCD)의 공식화에 성공적인 것으로 입증된 양-밀스 이론 연구의 상당한 재개를 촉발했습니다. 전기약 상호작용은 게이지 그룹 SU(2) × U(1)에 의해 설명되는 반면 QCD는 SU(3) Yang-Mills 이론입니다. 전기 약한 SU(2) × U(1)의 질량 없는 게이지 보손은 자발적 대칭 깨짐 후 혼합되어 3개의 질량 약한 보손(

W+

, W−

, Z0

)과 정지 질량 없는 광자장을 생성합니다. 광자장의 역학과 물질과의 상호 작용은 차례로 양자 전기역학의 U(1) 게이지 이론에 의해 지배됩니다. 표준 모델은 SU(3) × SU(2) × U(1) 대칭군을 통해 강한 상호작용과 통합된 전기약력 상호작용(약력과 전자기 상호작용을 통합)을 결합합니다. 현재 시대에는 강한 상호 작용이 전기 약 상호 작용과 통합되지 않지만, 관찰된 결합 상수의 실행으로 인해 매우 높은 에너지에서 모두 단일 값으로 수렴하는 것으로[citation needed] 믿어집니다.

양자 색역학에서 낮은 에너지에서의 현상학은 그러한 이론을 강한 결합으로 관리하는 어려움 때문에 완전히 이해되지 않습니다. 이는 일관된 실험적 관찰이지만 구속이 이론적으로 증명되지 않은 이유일 것입니다. 이것은 왜 QCD가 낮은 에너지에 국한되어 있는지, 왜 양-밀스의 존재와 질량 격차 문제가 밀레니엄 현상 문제인지를 보여줍니다.

비-아벨리안 게이지 이론에 대한 병렬 작업

1953년, 비공개 서신에서 볼프강 파울리는 아인슈타인의 일반 상대성 이론의 6차원 이론을 공식화하여 칼루자, 클라인, 포크 등의 5차원 이론을 더 높은 차원의 내부 공간으로 확장했습니다.[5] 그러나 파울리가 게이지 필드의 라그랑지안을 개발했다는 증거나 양자화는 없습니다. 파울리는 그의 이론이 "약간 물리적이지 않은 그림자 입자로 이어진다"는 것을 발견했기 때문에, 그는 그의 결과를 공식적으로 발표하는 것을 자제했습니다.[5] 파울리는 6차원 이론을 발표하지 않았지만 1953년 11월 취리히에서 6차원 이론에 대한 세미나 강의를 두 차례 했습니다.[5]

1954년 1월 케임브리지 대학의 대학원생인 로널드 쇼도 핵력에 대한 비아벨리안 게이지 이론을 개발했습니다.[6] 그러나 이 이론은 게이지 불변성을 유지하기 위해 질량이 없는 입자를 필요로 했습니다. 그 당시에는 그런 질량 없는 입자가 알려져 있지 않았기 때문에 쇼와 그의 감독관 압두스 살람은 그들의 작품을 출판하지 않기로 결정했습니다.[6] 1954년 10월 Yang과 Mills가 논문을 발표한 직후 Salam은 Shaw에게 그의 공헌을 기념하기 위해 그의 작품을 출판하도록 격려했습니다. 쇼는 거절했고, 대신 1956년에 발표된 그의 박사 논문의 한 장을 형성할 뿐입니다.[7][8]

수학개요

양-밀스 이론은 라그랑지안에 의해 주어진 비-아벨리안 대칭군을 갖는 게이지 이론의 특별한 예입니다.

리 의 {\\ Ta}\ 를 사용하여, a로 색인화되며, F-량(곡률 또는 장-강도 형태)을 만족시키는 것에 해당합니다.

여기서 f는 리 대수의 구조 상수입니다(리 대수의 생성자가 (T (b})\}가 δ delta ^{ab}\ }), 공변 도함수는 다음과 같이 정의됩니다.

I는 항등 행렬(생성기의 크기와 일치), 는 벡터 전위, g는 결합 상수입니다. 4차원에서 결합 상수 g는 순수한 수이고 SU(n) 그룹의 경우 = … 2 - {\displaystyle \ a, b, c = 1\ldots n^{2}-1~.}

인관관계

정류자에 의해 유도될 수 있습니다.

장은 자기 상호작용하는 성질을 가지고 있으며 비선형성은 도함수가 있거나 없는 것이기 때문에 얻는 운동 방정식은 반선형이라고 합니다. 이는 비선형성이 작은 섭동 이론에 의해서만 이 이론을 관리할 수 있다는 것을 의미합니다.[citation needed]

인덱스(: = displaystyle \ f^{abc}=f_{abc}\ }에서 "상위"("contravariant")와 "하위"("텐서") 벡터 또는 텐서 성분 사이의 전환은 사소한 반면, μ와 ν의 경우 일반적인 로렌츠 시그니처에 해당하는 사소한 것입니다.

주어진 라그랑지안으로부터 다음과 같이 주어진 운동방정식을 유도할 수 있습니다.

ν = ν a, \ F_{\mu \n을 넣는 중 다음과 같이 다시 쓸 수 있습니다.

비앙키의 정체성은

자코비의 정체성에 해당하는 것입니다.

Fν κ a ] = D F ν κ a . displaystyle \left[{\mu},F_{\n 이중 강도 텐서 ~ μ μ F , {\displaystyle \ {\tilde {F}}^{\mu \n 그러면비앙키 항등식은 다음과 같이 다시 쓸 수 있습니다.

소스 \ 는 다음과 같이 운동 방정식에 들어갑니다.

게이지 그룹 변환 시 전류가 적절하게 변경되어야 합니다.

저희는 여기에서 커플링의 물리적 크기에 대해 몇 가지 의견을 제공합니다. D 차원에서 필드는 =[ ( - )] 로 확장됩니다.]\({\tfrac {2-D}{2}\ 따라서 커플링은 [g 2] [L(D - 4 )]로 확장되어야 합니다. {\displaystyle \left[g^{2}\right]\left[L^{\left(D-4\right)}\right]~.} 이것은 양-밀스 이론이 4차원보다 큰 차원에 대해 재규격화할 수 없다는 것을 의미합니다. 또한 D = 4의 경우 커플링은 차원이 없으며 커플링의 필드와 제곱은 필드의 차원과 질량이 없는 사분위 스칼라 필드 이론의 커플링과 동일합니다. 따라서 이러한 이론은 고전적 수준에서 척도 불변성을 공유합니다.

양자화

양-밀스 이론을 정량화하는 방법은 함수적 방법, 즉 경로 적분에 의한 것입니다. 하나는 n-점 함수에 대한 생성 함수를 다음과 같이 소개합니다.

그러나 이 적분은 게이지 자유도 때문에 퍼텐셜 벡터를 임의로 선택할 수 있기 때문에 그대로 의미가 없습니다. 이 문제는 양자전기역학에서 이미 알려져 있었지만 게이지 그룹의 비아벨 특성으로 인해 여기서 더 심각해집니다. 루드비그 파드디예프와 빅토르 포포프는 페르미-디랙 통계와 일치하지만 스핀-통계 정리를 위반하는 복잡한 스칼라 필드이기 때문에 물리적이지 않은 특성을 가진 유령 필드(파드디프-포포프 유령 참조)를 도입하여 탈출구를 제공했습니다. 따라서 생성 기능을 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

존재

필드를 위해,

게이지 고정 및

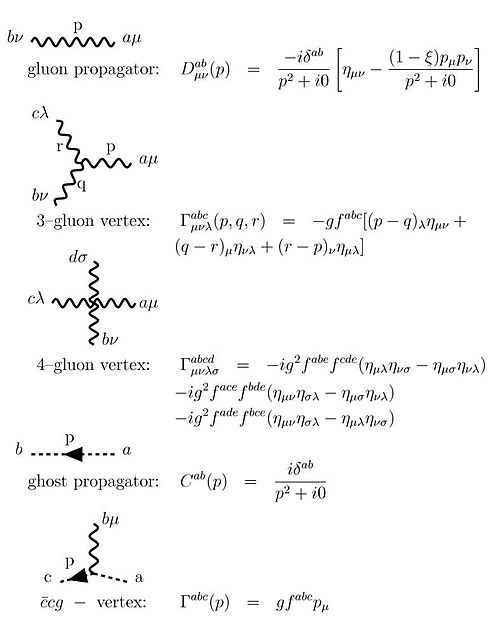

귀신을 위하여. 이것은 일반적으로 파인만의 규칙을 도출하는 데 사용되는 표현입니다(파인만 도표 참조). 여기 고스트 필드에 대한 c가 있고 ξ는 게이지의 양자화 선택을 수정합니다. 이 함수로부터 얻은 파인만의 규칙은 다음과 같습니다.

파인만 도표에 대한 이러한 규칙은 위에 주어진 생성 함수를 다음과 같이 다시 쓸 때 얻을 수 있습니다.

와 함께

자유 이론의 생성 함수입니다. 함수 도함수를 확장하고 계산하면 섭동 이론으로 모든 n점 함수를 얻을 수 있습니다. LSZ 감소 공식을 사용하여 n점 함수에서 해당 공정 진폭, 단면 및 붕괴 속도를 얻습니다. 이론은 다시 정규화될 수 있으며 수정은 섭동 이론의 어떤 순서에서도 유한합니다.

양자 전기역학의 경우 게이지 그룹이 벨리언이기 때문에 고스트 필드가 분리됩니다. 이는 필드와 고스트 필드( ¯ b ∂ b μ c) 사이의 결합에서 알 수 있습니다.{c}\ f}\_{\b\mu}\ c^{c}~.} 아벨리안의 경우, 구조 상수 {\^{abc}\ }는 0이므로 연결이 없습니다. 아벨이 아닌 경우, 고스트 필드는 단면이나 붕괴 속도와 같은 이론의 관측 가능한 것에 물리적 결과 없이 양자장 이론을 다시 쓸 수 있는 유용한 방법으로 나타납니다.

양-밀스 이론에서 얻은 가장 중요한 결과 중 하나는 점근적 자유입니다. 이 결과는 높은 에너지의 경우 결합 상수 g가 작다고 가정하고 섭동 이론을 적용하여 얻을 수 있습니다. 이 결과의 관련성은 강한 상호작용과 점근적 자유를 설명하는 양-밀스 이론이 깊은 비탄성 산란에서 나오는 실험 결과를 적절하게 처리할 수 있기 때문입니다.

높은 에너지에서 양-밀스 이론의 거동을 얻고 점근적 자유를 증명하기 위해 작은 결합을 가정한 섭동 이론을 적용합니다. 이것은 자외선 한계에서 사후성이 확인됩니다. 반대 한계인 적외선 한계에서는 상황이 반대인데, 이는 커플링이 너무 커서 섭동 이론을 신뢰할 수 없기 때문입니다. 연구가 만나는 대부분의 어려움은 단지 낮은 에너지에서 이론을 관리하는 것입니다. 그것은 흥미로운 경우로, 강입자 물질의 설명에 내재되어 있으며, 더 일반적으로는 글루온과 쿼크의 모든 관찰된 결합 상태와 그들의 구속(강입자 참조)에 내재되어 있습니다. 이 한계에서 이론을 연구하기 위해 가장 많이 사용되는 방법은 컴퓨터로 해결하는 것입니다(격자계 이론 참조). 이 경우 무한한 부피의 정확한 한계(격자 간격이 작음)를 확보하기 위해서는 큰 계산 자원이 필요합니다. 이것이 결과를 비교해야 하는 한계입니다. 더 작은 간격과 더 큰 결합은 서로 독립적이지 않으며 각각 더 큰 계산 자원이 필요합니다. 현재 상황은 하드론 스펙트럼과 글루온 및 고스트 전파자의 계산에 어느 정도 만족스러운 것으로 보이지만, 글루볼 및 하이브리드 스펙트럼은 이러한 이국적인 상태의 실험적 관찰을 고려할 때 아직 의문의 여지가 있는 문제입니다. 실제로, σ 공명은 그러한 격자 계산에서 볼 수 없으며 대조적인 해석이 제시되었습니다. 이것은 뜨거운 논쟁거리입니다.

오픈문제

양-밀스 이론은 1972년 제라드 훅(Gerard't Hooft)이 그의 지도교수 마르티누스 벨트만(Martinus Veltman)에 의해 도출된 문제의 공식에 의존하여 재규격화를 도출한 후 물리학계에서 일반적으로 받아들여졌습니다.[11] 이 이론에 의해 설명된 게이지 보손이 전기약이론처럼 질량이 크더라도 힉스 메커니즘에 의해 생성된 "획득된" 보손에 불과하다면 재규격화 가능성이 얻어집니다.

양-밀스 이론의 수학은 사이먼 도날드슨의 연구를 통해 4차원 다양체에서 미분 가능한 구조의 불변성을 산출하는 매우 활발한 연구 분야입니다. 게다가, 양-밀스 이론 분야는 클레이 수학 연구소의 "천년상 문제" 목록에 포함되었습니다. 여기서 상금 문제는 특히 순수한 양-밀스 이론의 가장 낮은 여기(즉, 물질장이 없는)가 진공 상태와 관련하여 유한한 질량 격차를 갖는다는 추측의 증명으로 구성됩니다. 이 추측과 관련된 또 다른 미해결 문제는 추가 페르미온 입자가 존재할 때 구속 속성을 증명하는 것입니다.

물리학에서 양-밀스 이론의 조사는 일반적으로 섭동 분석이나 분석 방법에서 시작되는 것이 아니라 최근에는 수치 방법을 격자 게이지 이론에 체계적으로 적용하는 것에서 시작됩니다.

참고 항목

참고문헌

- ^ a b O’Raifeartaigh, Lochlainn; Straumann, Norbert (2000-01-01). "Gauge theory: Historical origins and some modern developments". Reviews of Modern Physics. 72 (1): 1–23. doi:10.1103/RevModPhys.72.1. ISSN 0034-6861.

- ^ a b c d e Baggott, J. E. (2013). The quantum story: a history in 40 moments (Impression: 3 ed.). Oxford: Oxford Univ. Press. ISBN 978-0-19-956684-6.

- ^ Gray, Jeremy; Wilson, Robin (2012-12-06). Mathematical Conversations: Selections from the Mathematical Intelligencer. Springer Science & Business Media. p. 63. ISBN 9781461301950 – via Google Books.

- ^ Yang, C.N.; Mills, R. (1954). "Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance". Physical Review. 96 (1): 191–195. Bibcode:1954PhRv...96..191Y. doi:10.1103/PhysRev.96.191.

- ^ a b c Straumann, N. (2000). "On Pauli's invention of non-abelian Kaluza-Klein Theory in 1953". arXiv:gr-qc/0012054.

- ^ a b Atiyah, M. (2017). "Ronald Shaw 1929–2016 by Michael Atiyah (1954)". Trinity College Annual Record (memorial). 2017: 137–146.

- ^ Shaw, Ronald (September 1956). The problem of particle types and other contributions to the theory of elementary particles (Ph.D. thesis). University of Cambridge. ch. 3, pp. 34–46.

- ^ Fraser, Gordon (2008). Cosmic Anger: Abdus Salam – the first Muslim Nobel scientist. Oxford, UK: Oxford University Press. p. 117. ISBN 978-0199208463.

- ^ Caprini, I.; Colangelo, G.; Leutwyler, H. (2006). "Mass and width of the lowest resonance in QCD". Physical Review Letters. 96 (13): 132001. arXiv:hep-ph/0512364. Bibcode:2006PhRvL..96m2001C. doi:10.1103/PhysRevLett.96.132001. PMID 16711979. S2CID 42504317.

- ^ Yndurain, F.J.; Garcia-Martin, R.; Pelaez, J.R. (2007). "Experimental status of the ππ isoscalar S wave at low energy: f0(600) pole and scattering length". Physical Review D. 76 (7): 074034. arXiv:hep-ph/0701025. Bibcode:2007PhRvD..76g4034G. doi:10.1103/PhysRevD.76.074034. S2CID 119434312.

- ^ 't Hooft, G.; Veltman, M. (1972). "Regularization and renormalization of gauge fields". Nuclear Physics B. 44 (1): 189–213. Bibcode:1972NuPhB..44..189T. doi:10.1016/0550-3213(72)90279-9. hdl:1874/4845.

더보기

- 책들

- Frampton, P. (2008). Gauge Field Theories (3rd ed.). Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-40835-1.

- Cheng, T.-P.; Li, L.-F. (1983). Gauge Theory of Elementary Particle Physics. Oxford University Press. ISBN 0-19-851961-3.

- 't Hooft, G., ed. (2005). 50 Years of Yang–Mills theory. Singapore: World Scientific. ISBN 981-238-934-2.

- 기사들

- Svetlichny, George (1999). "Preparation for Gauge Theory". arXiv:math-ph/9902027.

- Gross, D. (1992). "Gauge theory – Past, Present and Future". Retrieved 2015-05-05.

외부 링크

- "Yang-Mills field", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press, 2001 [1994]

- "Yang–Mills theory". DispersiveWiki. Archived from the original on 2021-06-03. Retrieved 2018-08-30.

- "The Millennium Prize Problems". The Clay Mathematics Institute. Archived from the original on 2009-01-16. Retrieved 2008-11-24.

![{\displaystyle \ \operatorname {tr} \left(T^{a}\ T^{b}\right)={\tfrac {1}{2}}\delta ^{ab}\ ,\qquad \left[T^{a},\ T^{b}\right]=i\ f^{abc}\ T^{c}~.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/95b06f9db8647331fdd61f02b7abbf18581e36d6)

![{\displaystyle \ \left[D_{\mu },D_{\nu }\right]=-i\ g\ T^{a}\ F_{\mu \nu }^{a}~.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b9718c59478f7b55db87602a1a6862ad23a1f687)

![{\displaystyle \ \left[D_{\mu },\left[D_{\nu },D_{\kappa }\right]\right]+\left[D_{\kappa },\left[D_{\mu },D_{\nu }\right]\right]+\left[D_{\nu },\left[D_{\kappa },D_{\mu }\right]\right]=0\ }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a88b5e463abfbe0b44e18d5a88f5145727cc7ed5)

![{\displaystyle \ \left[g^{2}\right]=\left[L^{\left(D-4\right)}\right]~.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/052d985c8b1aece5dba89b5d27cdc9598b85143b)

![{\displaystyle \ Z[j]=\int [\mathrm {d} A]\ \exp \left[-{\tfrac {i}{2}}\int \mathrm {d} ^{4}x\ \operatorname {tr} \left(F^{\mu \nu }\ F_{\mu \nu }\right)+i\ \int \mathrm {d} ^{4}x\ j_{\mu }^{a}(x)\ A^{a\mu }(x)\right]\ ,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b11043bb5b28c66934e758bd373acd466bffe984)

![{\displaystyle {\begin{aligned}Z[j,{\bar {\varepsilon }},\varepsilon ]&=\int [\mathrm {d} \ A][\mathrm {d} \ {\bar {c}}][\mathrm {d} \ c]\ \exp {\Bigl \{}i\ S_{F}\ \left[\partial A,A\right]+i\ S_{gf}\left[\partial A\right]+i\ S_{g}\left[\partial c,\partial {\bar {c}},c,{\bar {c}},A\right]{\Bigr \}}\\&\exp \left\{i\int \mathrm {d} ^{4}x\ j_{\mu }^{a}(x)A^{a\mu }(x)+i\int \mathrm {d} ^{4}x\ \left[{\bar {c}}^{a}(x)\ \varepsilon ^{a}(x)+{\bar {\varepsilon }}^{a}(x)\ c^{a}(x)\right]\right\}\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/878658e5da48b145a803b3d0e3bb4c70443e6d55)

![{\displaystyle {\begin{aligned}Z[j,{\bar {\varepsilon }},\varepsilon ]&=\exp \left(-i\ g\int \mathrm {d} ^{4}x\ {\frac {\delta }{i\ \delta \ {\bar {\varepsilon }}^{a}(x)}}\ f^{abc}\partial _{\mu }\ {\frac {i\ \delta }{\delta \ j_{\mu }^{b}(x)}}\ {\frac {i\ \delta }{\delta \ \varepsilon ^{c}(x)}}\right)\\&\qquad \times \exp \left(-i\ g\int \mathrm {d} ^{4}x\ f^{abc}\partial _{\mu }{\frac {i\ \delta }{\delta \ j_{\nu }^{a}(x)}}{\frac {i\ \delta }{\delta \ j_{\mu }^{b}(x)}}\ {\frac {i\ \delta }{\delta \ j^{c\nu }(x)}}\right)\\&\qquad \qquad \times \exp \left(-i\ {\frac {g^{2}}{4}}\int \mathrm {d} ^{4}x\ f^{abc}\ f^{ars}{\frac {i\ \delta }{\delta \ j_{\mu }^{b}(x)}}\ {\frac {i\ \delta }{\delta \ j_{\nu }^{c}(x)}}\ {\frac {\ i\delta }{\delta \ j^{r\mu }(x)}}{\frac {i\ \delta }{\delta \ j^{s\nu }(x)}}\right)\\&\qquad \qquad \qquad \times Z_{0}[j,{\bar {\varepsilon }},\varepsilon ]\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/149b5f640726373d8463764b04f0d600a7b9038e)

![{\displaystyle Z_{0}[j,{\bar {\varepsilon }},\varepsilon ]=\exp \left(-\int \mathrm {d} ^{4}x\ \mathrm {d} ^{4}y\ {\bar {\varepsilon }}^{a}(x)\ C^{ab}(x-y)\ \varepsilon ^{b}(y)\right)\exp \left({\tfrac {1}{2}}\int \mathrm {d} ^{4}x\ \mathrm {d} ^{4}y\ j_{\mu }^{a}(x)\ D^{ab\mu \nu }(x-y)\ j_{\nu }^{b}(y)\right)\ }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0abcba91326c70c00375d75392158113ed353f06)