양자역학에서의 측정

Measurement in quantum mechanics| 에 대한 일련의 기사의 일부 |

| 양자역학 |

|---|

양자 물리학에서 측정은 수치 결과를 얻기 위해 물리적 시스템을 테스트하거나 조작하는 것입니다. 양자 이론의 근본적인 특징은 양자 이론이 만드는 예측이 확률적이라는 것입니다. 확률을 찾는 절차는 양자 시스템을 수학적으로 설명하는 양자 상태와 그 시스템에서 수행될 측정의 수학적 표현을 결합하는 것입니다. 이 계산을 위한 공식을 Born 규칙이라고 합니다. 예를 들어, 전자와 같은 양자 입자는 공간의 각 점에 확률 진폭이라고 불리는 복소수를 연관시키는 양자 상태로 설명될 수 있습니다. 이러한 진폭에 보른 규칙을 적용하면 전자를 찾기 위한 실험이 수행될 때 전자가 한 지역이나 다른 지역에서 발견될 확률을 얻을 수 있습니다. 이것은 이론이 할 수 있는 최선의 방법입니다. 전자가 어디에서 발견될지 확실히 말할 수 없습니다. 전자의 위치 대신 운동량을 측정하는 실험을 한다면, 동일한 양자 상태를 사용하여 전자가 어떻게 움직일 것인지 예측할 수도 있습니다. 불확정성 원리는 양자 상태가 무엇이든 전자의 위치에 대한 예측 범위와 운동량에 대한 예측 범위가 모두 좁을 수 없다는 것을 의미합니다. 일부 양자 상태는 위치 측정 결과를 거의 확실하게 예측한다는 것을 의미하지만 운동량 측정 결과는 매우 예측할 수 없으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 또한 자연이 벨 부등식으로 알려진 통계적 조건을 위반한다는 사실은 양자계 내의 "국소적 숨은 변수"에 대한 무지 때문에 양자 측정 결과의 예측 불가능성을 설명할 수 없다는 것을 나타냅니다.

양자계를 측정하면 일반적으로 그 계를 설명하는 양자 상태가 바뀝니다. 이것은 수학적으로 복잡하고 개념적으로 미묘한 양자역학의 핵심 특징입니다. 선형대수학과 함수해석학은 20세기에 개발되어 선형대수학과 함수해석학을 이용하여 측정 결과가 어떻게 발생하고 양자 상태가 어떻게 변화할 수 있는지를 예측하는 수학적 도구입니다. 양자 물리학은 경험적인 성공을 거두었고 광범위한 적용 가능성을 가지고 있음이 입증되었습니다. 그러나 좀 더 철학적인 차원에서 측정 개념의 의미에 대한 논쟁은 계속되고 있습니다.

수학적 형식주의

"관찰 가능한 것"을 자기연동 사업자로 함

양자역학에서 각 물리계는 물리계의 가능한 상태를 나타내는 힐베르트 공간과 연관되어 있습니다. 존 폰 노이만(John von Neumann)이 코드화한 접근법은 힐베르트 공간에 대한 물리적 시스템의 측정값을 나타냅니다.[1]: 17 이러한 관측 가능량은 위치, 운동량, 에너지, 각운동량 등 고전 물리학에서 익숙한 측정 가능한 양의 역할을 합니다. 힐베르트 공간의 차원은 연속적인 자유도의 양자 물리학을 정의하는 데 사용되는 선의 제곱 적분 가능 함수 공간에 대한 것처럼 무한할 수 있습니다. 또는 스핀 자유도에 대해 발생하는 것처럼 힐베르트 공간은 유한 차원일 수 있습니다. 관련된 수학이 다소 덜 까다롭기 때문에 이론의 많은 처리는 유한 차원 사례에 초점을 맞춥니다. 실제로, 양자역학에 대한 물리학 입문서는 연속 값의 관측 가능량과 무한 차원의 힐베르트 공간에 대해 발생하는 수학적 기술을 얼버무리는 경우가 많습니다. 유계 연산자와 무계 연산자의 구별, 수렴 문제(힐베르트 공간 요소의 수열도 힐베르트 공간에 속하는지 여부), 칸토어 집합과 같은 고유값 집합에 대한 이국적인 가능성 등.[2]: 79 [3] 이러한 문제는 스펙트럼 이론을 사용하여 만족스럽게 해결할 수 있습니다.[2]: 101 본 기사에서는 가능하면 이 문제를 피할 것입니다.

사영 측정

폰 노이만 관측 가능한 고유 벡터는 힐베르트 공간의 직교 기저를 형성하며, 해당 측정의 각 가능한 결과는 기저를 구성하는 벡터 중 하나에 해당합니다. 밀도 연산자는 추적이 1인 힐베르트 공간의 양-반정의 연산자입니다.[1][2] 정의할 수 있는 각 측정에 대해 밀도 연산자로부터 해당 측정 결과에 대한 확률 분포를 계산할 수 있습니다. 이를 위한 절차는 다음과 같은 Born 규칙입니다.

여기서ρ rho}는 밀도 이고 π i \Pi_{i}는 x_{i}에 해당하는 기저 벡터에 대한 투영 연산자입니다. 폰 노이만 관측치의 고유값 평균을 Born 규칙 확률로 가중한 값은 해당 관측치의 기대값입니다. 관측 가능한 A의 경우 양자 상태ρrho}이(가) 주어진 기대 값은

랭크-1 프로젝션인 밀도 연산자를 순수 양자 상태라고 하며, 순수하지 않은 모든 양자 상태는 혼합으로 지정됩니다. 순수 상태는 파동 함수라고도 합니다. 양자 시스템에 순수 상태를 할당한다는 것은 해당 시스템에 대한 일부 측정 결과에 대한 확실성을 의미합니다(즉, 일부 결과 에 대해 = )= 모든 혼합 상태는 고유한 방식은 아니지만 순수 상태의 볼록한 조합으로 작성할 수 있습니다.[4] 양자계의 상태 공간은 순수와 혼합으로 할당할 수 있는 모든 상태의 집합입니다.

Born 규칙은 정규 직교 기저를 포함하는 임의의 단위 벡터 집합에 대해 이러한 확률이 1이 되도록 Hilbert 공간의 각 단위 벡터와 확률을 연관시킵니다. 또한 단위 벡터와 관련된 확률은 밀도 연산자와 단위 벡터의 함수이며, 해당 벡터가 포함될 기초의 선택과 같은 추가 정보가 아닙니다. 글리슨의 정리는 이러한 조건들을 만족시키는 단위 벡터들(또는 그들 위에 투영되는 연산자들)에 대한 확률의 모든 할당은 일부 밀도 연산자에 Born 규칙을 적용하는 형태를 취합니다.[5][6][7]

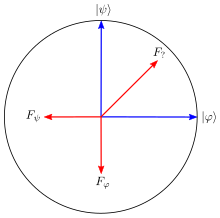

일반화측정(POVM)

함수 분석 및 양자 측정 이론에서 양의 연산자 값 측정(POVM)은 힐베르트 공간에서 값이 양의 반정형 연산자인 측정입니다. POVM은 투영 값 측정(PVM)의 일반화이며, 그에 따라 POVM이 설명하는 양자 측정은 PVM이 설명하는 양자 측정의 일반화입니다. 대략적인 비유에서 POVM은 혼합 상태가 순수 상태인 PVM에 해당합니다. 더 큰 시스템의 하위 시스템의 상태를 지정하려면 혼합 상태가 필요합니다(슈뢰딩거 – 참조).HJW 정리); 유사하게 POVM은 더 큰 시스템에서 수행되는 투영 측정의 하위 시스템에 대한 효과를 설명하는 데 필요합니다. POVM은 양자역학에서 가장 일반적인 측정 유형이며 양자장 이론에서도 사용할 수 있습니다.[8] 양자 정보 분야에서 광범위하게 사용됩니다.

가장 간단한 경우, 유한 차원 힐베르트 공간에 작용하는 유한한 수의 원소를 갖는 POVM의 경우, POVM은 항등 행렬에 합하는 힐베르트 H 의 양의 반정형 행렬{ 의 집합입니다.[9]: 90

양자역학에서 POVM 요소 는 측정 결과 i 와 연관되며 양자 상태ρrho}에서 측정할 때 얻을 수 있는 확률은 다음과 같습니다.

- ( Fi){\text{Prob}(trrho F_{i})},

여기서 은(는) 추적 연산자입니다. 측정되는 양자 상태가 순수 상태ψ ⟩ {\rangle}일 때 이 공식은 다음과 같이 줄어듭니다.

- ( ⟩ ⟨ F⟨ i ψ ⟩ {\ {\text{Prob}( \ran\ \psi F{i})=\ran \psi F_ \psi \rangle }

측정으로 인한 상태변경

양자계에 대한 측정은 일반적으로 그 계의 양자 상태의 변화를 가져올 것입니다. POVM을 작성한다고 해서 이 상태 변경 프로세스를 설명하는 데 필요한 완전한 정보가 제공되지는 않습니다.[10]: 134 이를 해결하기 위해 각 POVM 요소를 제품으로 분해하여 추가 정보를 지정합니다.

Karl Kraus의 이름을딴 Kraus 연산자 는 상태 변경 프로세스에 대한 사양을 제공합니다.[a] 반드시 자가접합일 필요는 없지만, 제품 † {\A_{A_{i}}는 다음과 같습니다. 측정을 수행할 때 결과가 나오면 초기 상태ρ\rho}가 다음으로 업데이트됩니다.

중요한 특수한 경우는 게르하트 뤼더스의 이름을 딴 뤼더스 규칙입니다.[16][17] POVM 자체가 PVM인 경우 크라우스 연산자를 폰 노이만 관측 가능한 고유 공간에 투영하는 것으로 간주할 수 있습니다.

초기 상태ρ rho}이(가) 순수하고 π \Pi_{i}}이(가) 순위가 1인 경우 벡터ψ ⟩ \psi \ } i ⟩ {\displaystyle i\rangle }에 프로젝터로 기록할 수 있습니다. 공식은 다음과 같이 단순화합니다.

이것은 역사적으로 "파동 패킷의 감소" 또는 "파동 함수의 붕괴"로 알려져 있습니다. 순수 상태 ⟩ rangle }는 i ⟩ i\rangle }를 고유 벡터로 모든 폰 노이만 관측 가능에 대한 확률 1 예측을 의미합니다. 양자 이론에 대한 소개 글은 양자 측정이 빠르게 연속적으로 반복되면 두 번 모두 동일한 결과가 발생한다는 말로 이를 표현하는 경우가 많습니다. 양자 측정의 물리적 구현은 광자의 흡수와 같은 과정을 포함할 수 있으므로 이는 지나치게 단순화된 것입니다. 측정 후 광자는 다시 측정할 필요가 없습니다.[9]: 91

정규화 없이 POVM의 가능한 모든 측정 후 상태를 합산하여 선형적이고 추적 보존적이며 완전히 긍정적인 맵을 정의할 수 있습니다.

양자 채널의 한 예로,[10]: 150 측정을 수행했지만 그 측정 결과가 손실되면 양자 상태가 어떻게 변하는지를 표현하는 것으로 해석할 수 있습니다.[10]: 159

예

유한 차원 힐베르트 공간의 전형적인 예는 힐베르트 공간이 2차원인 양자계인 큐비트입니다. 큐비트에 대한 순수 상태는 복잡한 계수를 가진 두 개의 직교 기저 상태 ⟩ 0 ⟩ 1\rangle }의 선형 조합으로 작성될 수 있습니다.

⟩ 1 ⟩) style0\rangle)의 측정값, basis will yield outcome with probability and outcome with probability , so by normalization,

큐비트에 대한 임의의 상태는 × 2개의 자기 인접 행렬의 기초를 제공하는 파울리 행렬의 선형 조합으로 작성될 수 있습니다.[10]: 126

여기서 실수 은 단위 볼 내의 한 점의 좌표이며,

POVM 요소도 마찬가지로 표현할 수 있지만 POVM 요소의 트레이스는 1로 고정되지 않습니다. 파울리 행렬은 힐베르트-슈미트 내적에 대해 추적이 없고 서로 직교하므로 좌표( 상태\rho}의 는 파울리 행렬에 의해 정의된 세 가지 폰 노이만 측정값의 기대값입니다. 이러한 측정이 큐비트에 적용되면 뤼더스 규칙에 의해 상태는 측정 결과에 해당하는 파울리 행렬의 고유 벡터로 업데이트됩니다. The eigenvectors of are the basis states and , and a measurement of is often called a measurement in the "computational basis."[10]: 76 계산 기반에서 측정한 후σ x _{}σ y {\sigma _{y} 측정의 결과는 최대로 불확실합니다.

한 쌍의 큐비트가 함께 힐베르트 공간이 4차원인 시스템을 형성합니다. 이 시스템에 대한 중요한 폰 노이만 측정값 중 하나는 벨 기저에 의해 정의되는 [19]: 36 4개의 최대로 얽힌 상태의 집합입니다.

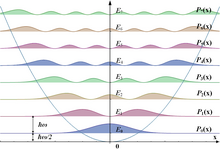

연속적인 자유도에 적용되는 양자역학의 일반적이고 유용한 예는 양자 고조파 발진기입니다.[20]: 24 이 체계는 해밀토니안에 의해 정의됩니다.

서 H 운동량 p 및 위치 연산자 는 실선의 제곱 적분 가능 함수의 힐베르트 공간 상의 자기 인접 연산자입니다. 에너지 고유 상태는 시간에 독립적인 슈뢰딩거 방정식을 해결합니다.

이러한 고유값은 다음과 같이 표시될 수 있습니다.

그리고 이 값들은 발진기에 대한 에너지 측정의 가능한 수치 결과를 제공합니다. 고조파 발진기에 대한 위치 측정의 가능한 결과 집합은 연속적이며, 따라서 예측은 부터 x+ x 까지의 무한한 간격에 놓여 있는 측정 결과의 확률을 제공하는 확률 밀도 함수 로 표현됩니다

측정개념 연혁

"옛 양자론"

오래된 양자 이론은 현대 양자역학보다 앞선 1900~1925년의[21] 결과를 모은 것입니다. 이론은 결코 완전하거나 자기 일관성이 없었지만 고전 역학에 대한 일련의 발견적 수정이었습니다.[22] 이 이론은 이제 현대 양자역학의 반고전적 근사치로[23] 이해됩니다.[24] 이 시기의 주목할 만한 결과로는 흑체 복사 스펙트럼에 대한 플랑크의 계산, 광전 효과에 대한 아인슈타인의 설명, 고체의 비열에 대한 아인슈타인과 데비의 연구, 고전물리학이 반자성을 설명할 수 없다는 보어와 반리우엔의 증명, 수소 원자에 대한 보어의 모델과 상대론적 효과를 포함하도록 보어 모델을 확장한 아놀드 조머펠트.

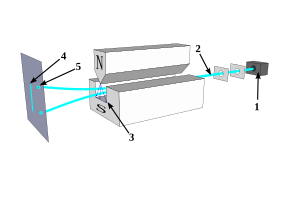

1921년에 제안되어 1922년에 시행된 스턴-게를라흐 실험은 가능한 결과의 이산 집합을 갖는 양자 측정의 전형적인 예가 되었습니다.[25][26][27] 원래 실험에서 은 원자는 유리 슬라이드와 같은 검출기 스크린에 부딪히기 전에 공간적으로 변하는 자기장을 통해 굴절되었습니다. 자기장 기울기 때문에 자기 모멘트가 0이 아닌 입자는 직선 경로에서 편향됩니다. 이 화면은 입자의 양자화된 스핀으로 인해 연속적인 분포가 아닌 이산적인 축적 지점을 보여줍니다.[28][29][30]

"새로운" 양자론으로의 전환

하이젠베르크의 1925년 논문은 "운동학과 기계적 관계의 양자 이론적 재해석"으로 알려져 있으며, 양자 물리학의 성숙에 중추적인 순간을 기념했습니다.[31] 하이젠베르크는 "관측 가능한" 양에만 의존하는 원자 현상 이론을 개발하려고 했습니다. 그 당시, 그리고 나중에 표준적으로 발표된 양자역학과 대조적으로 하이젠베르크는 원자 내에 결합된 전자의 위치를 "관측 가능한" 것으로 간주하지 않았습니다. 대신 그의 주요 관심사는 원자가 방출하거나 흡수하는 빛의 진동수였습니다.[31]

불확실성 원칙은 이 시기까지 거슬러 올라갑니다. 하이젠베르크는 전자의 위치와 운동량을 동시에 측정하려는 사고 실험을 분석하는 데 이 개념을 도입했습니다. 그러나 하이젠베르크는 이러한 측정의 "불확실성"이 무엇을 의미하는지에 대한 정확한 수학적 정의를 내리지 않았습니다. 위치-운동량 불확실성 원리의 정확한 수학적 진술은 케너드, 파울리, 웨일에 의한 것이며, 임의의 비통근 관측값 쌍에 대한 일반화는 로버트슨과 슈뢰딩거에 의한 것입니다.[32][33]

위치와 운동량을 나타내는 자기 인접 연산자에 대해 라고 쓰면 위치의 표준 편차를 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

모멘텀에 대해서도 마찬가지입니다.

The Kennard–Pauli–웨일 불확실성 관계는

이러한 부등식은 어떤 양자 입자의 준비도 위치 측정과 운동량 측정에 대한 정확한 예측을 동시에 의미할 수 없음을 의미합니다.[34] 로버트슨 부등식은 이를 임의의 자기 인접 연산자 A B 의 경우로 일반화합니다 이 두 연산자의 정류자는

그리고 이는 표준 편차의 곱에 대한 하한을 제공합니다.

표준 커뮤테이션 관계 p = ℏ[{x}, {p}] =ihbar }, 1925년에 Max Born이 처음 가정한 식은 Kennard-Pauli-를 복구합니다.불확실성 원칙에 대한 웨일 진술.

불확정성 원리의 존재는 양자역학이 더 정확한 이론에 대한 근사치로 이해될 수 있는지에 대한 의문을 자연스럽게 제기합니다. 양자 이론 자체에서 다루는 양보다 더 근본적인 "숨겨진 변수"가 존재하며, 이에 대한 지식은 양자 이론이 제공할 수 있는 것보다 더 정확한 예측을 가능하게 합니까? 가장 중요한 것은 벨의 정리인 결과들의 모음은 그러한 숨겨진 변수 이론의 광범위한 종류가 사실 양자 물리학과 양립할 수 없다는 것을 보여주었습니다.

벨은 1964년에 자신의 이름으로 현재 알려진 정리를 발표했고, 아인슈타인, 포돌스키, 로젠이 1935년에 처음 제안한 사고 실험을 더 깊이 연구했습니다.[36][37] 벨의 정리에 따르면, 자연이 실제로 어떤 지역 숨은 변수 이론에 따라 작동한다면 벨 테스트의 결과는 특정하고 정량화 가능한 방식으로 제한됩니다. 실험실에서 Bell 검정을 수행하고 결과에 제약이 없는 경우 로컬 숨겨진 변수가 존재한다는 가설과 일치하지 않습니다. 그러한 결과는 양자역학의 현상을 고전물리학의 규칙과 더 일치하는 자연에 대한 보다 근본적인 설명의 관점에서 설명할 방법이 없다는 입장을 뒷받침할 것입니다. 많은 유형의 벨 테스트가 물리학 실험실에서 수행되었으며, 종종 이전 벨 테스트 결과의 유효성에 원칙적으로 영향을 미칠 수 있는 실험 설계 또는 설정의 문제를 개선하는 것을 목표로 합니다. 이것은 "벨 테스트의 허점을 막는 것"으로 알려져 있습니다. 현재까지 Bell 검정 결과 국소적 숨은 변수의 가설이 물리적 시스템의 동작 방식과 일치하지 않는 것으로 나타났습니다.[38][39]

측정 장치로서의 양자 시스템

Robertson-Schrödinger 불확정성 원리는 두 관측치가 통근하지 않을 때 두 관측치 사이에 예측 가능성에 균형이 있음을 설정합니다. 비그너-아라키-야나제 정리는 비가환성의 또 다른 결과를 보여줍니다. 보존 법칙의 존재는 보존된 양으로 이동하지 못하는 관측값을 측정할 수 있는 정확도를 제한합니다.[40] 이 라인의 추가 조사는 위그너-야나세 스큐 정보의 공식화로 이어졌습니다.[41]

역사적으로 양자 물리학의 실험은 종종 반고전적인 용어로 설명되었습니다. 예를 들어, 스턴-게를라흐 실험에서 원자의 스핀은 양자 자유도로 취급될 수 있지만, 원자는 맥스웰 방정식의 고전 이론에 의해 설명되는 자기장을 통해 이동하는 것으로 간주됩니다.[2]: 24 그러나 실험 장치를 만드는 데 사용되는 장치는 그 자체로 물리 시스템이므로 양자 역학도 적용할 수 있어야 합니다. 1950년대부터 로젠펠트, 폰 바이제커 등은 양자역학적 계를 측정 장치로 취급할 수 있는 경우를 표현하는 일관성 조건을 개발하려고 노력했습니다.[42] 측정 장치의 일부로 사용되는 시스템을 언제 반고전적으로 모델링할 수 있는지에 관한 기준에 대한 한 가지 제안은 모든 곳에서 음이 아닌 경우 위상 공간에 대한 확률 분포로 처리할 수 있는 준확률 분포인 위그너 함수에 의존합니다.[2]: 375

디코히어런스

불완전하게 고립된 시스템에 대한 양자 상태는 일반적으로 환경에 대한 양자 상태와 얽히도록 진화할 것입니다. 따라서 시스템의 초기 상태가 순수하더라도 시스템-환경 공동 상태의 부분적인 흔적을 취함으로써 발견된 나중의 상태는 혼합될 것입니다. 시스템-환경 상호작용에 의해 생성되는 얽힘 현상은 시스템이 원칙적으로 나타날 수 있는 양자역학의 더 이국적인 특징을 모호하게 만드는 경향이 있습니다. 이 효과로 알려진 양자 비일관성은 1970년대에 처음으로 자세히 연구되었습니다.[43] (양자역학의 한계로서 고전 물리학이 어떻게 얻어질 수 있는지에 대한 초기 연구는 불완전하게 고립된 시스템에 대한 주제를 탐구했지만 얽힘의 역할은 완전히 이해되지 않았습니다.)[42] 양자 컴퓨팅과 관련된 노력의 상당 부분은 결맞음의 해로운 영향을 피하는 것입니다.[44][19]: 239

예를 들어,ρ S _{S}는 의 초기 상태를 나타내고,ρ E \rho _{E}는 의 초기 상태를 , H{\displaystyle H}는 시스템-환경 상호작용을 지정합니다. 밀도 연산자ρ E {E}}는 대각선화하여 고유 벡터에 프로젝터의 선형 조합으로 작성할 수 있습니다.

유니티 U = - /ℏ {\ U = e^{-hbar }}에서 t 동안의 시간 진화를 표현하면, 이 진화 후 시스템의 상태는

다음으로 평가됩니다.

ρ S}}를 둘러싼 양은 크라우스 연산자로 식별될 수 있으며, 따라서 이는 양자 채널을 정의합니다.

시스템과 환경 간의 상호 작용 형태를 지정하면 환경 변동과 관련하여 전체 위상 요인을 제외하고 시스템에 대해 (대략) 안정적인 상태인 "포인트 상태" 집합을 설정할 수 있습니다. 포인터 상태 집합은 시스템의 힐버트 공간에 대한 선호하는 정규 표준 기반을 정의합니다.[2]: 423

양자정보와 연산

양자 정보 과학은 정보 과학과 기술로서의 응용이 양자 역학 현상에 어떻게 의존하는지 연구합니다. 양자 물리학에서 측정을 이해하는 것은 여러 면에서 이 분야에 중요하며, 그 중 일부는 여기에서 간략하게 조사됩니다.

측정, 엔트로피 및 식별 가능성

폰 노이만 엔트로피는 양자 상태가 나타내는 통계적 불확실성의 척도입니다. 밀도 행렬ρrho}의 경우 폰 노이만 엔트로피는

고유 벡터의 기준으로ρrho}를 작성합니다.

폰 노이만 엔트로피는

이것은 확률 분포로 해석되는 고유값 집합의 섀넌 엔트로피이며, 따라서 폰 노이만 엔트로피는ρ rho}의 고유 기반에서 측정하여 정의된 무작위 변수의 섀넌 엔트로피입니다. 결과적으로 ρ \rho}가 순수하면폰 노이만 엔트로피는 . ρrho}의 폰 노이만 엔트로피는 양자 ρ \rho}가 주어진 측정에 대한 최소 섀넌 엔트로피와 동등하게 특성화될 수 있으며, 랭크 1 요소를 가진 모든 POVM에 대한 최소화가 가능합니다.

양자 정보 이론에서 사용되는 많은 다른 양들도 측정 측면에서 동기와 정당성을 찾습니다. 예를 들어, 양자 상태 사이의 추적 거리는 측정 결과에 대해 두 양자 상태가 암시할 수 있는 가장 큰 확률 차이와 같습니다.[10]: 254

마찬가지로, 다음과 같이 정의되는 두 양자 상태의 충실도

한 상태가 다른 상태의 성공적인 준비를 식별하기 위한 테스트를 통과할 확률을 나타냅니다. 추적 거리는 Fux-van de Graf 부등식을 통해 충실도에 대한 한계를 제공합니다.[10]: 274

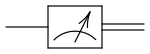

양자 회로

양자 회로는 계산이 양자 게이트의 시퀀스이고 측정이 뒤따르는 양자 계산 모델입니다.[19]: 93 게이트는 n-비트 레지스터의 양자역학적 아날로그에서 가역적인 변환입니다. 이와 유사한 구조를 n-큐비트 레지스터라고 합니다. 회로 다이어그램에 양식화된 포인터 다이얼로 그려진 측정값은 계산 단계가 실행된 후 양자 컴퓨터에서 결과가 어디서 어떻게 얻어지는지를 나타냅니다. 일반성의 손실 없이 게이트 세트가 단일 큐비트 단일 변환이고 큐비트 쌍에 대한 제어된 NOT 게이트이며 모든 측정은 계산 기반에 있는 표준 회로 모델로 작업할 수 있습니다.[19]: 93 [45]

측정 기반 양자 연산

MBQC(measurement-based quantum computation)는 컴퓨터 역할을 하는 물리적 시스템을 측정하는 과정에서 비공식적으로 질문에 대한 답이 생성되는 양자 컴퓨팅 모델입니다.[19]: 317 [46][47]

양자단층촬영

양자 상태 단층 촬영은 양자 측정 결과를 나타내는 데이터 집합이 주어지면 해당 측정 결과와 일치하는 양자 상태가 계산되는 과정입니다.[48] CT 스캔에서와 같이 이를 통해 촬영된 슬라이스에서 3차원 영상을 재구성하는 단층 촬영과 유사하게 이름이 붙여졌습니다. 양자 상태의 단층 촬영은 양자 채널의[48] 단층 촬영과 심지어 측정으로도 확장될 수 있습니다.[49]

양자계량학

양자 계측은 양자 물리학을 사용하여 길이를 측정할 수 있는 정밀도를 높이기 위해 양자 효과를 활용하는 것과 같이 일반적으로 고전 물리학에서 의미가 있었던 양의 측정을 돕는 것입니다.[50] 중력파에 대한 민감도를 높인 LIGO 실험에 압축된 빛을 도입한 것이 유명한 예입니다.[51][52]

실험실 구현

양자 측정의 수학이 적용될 수 있는 물리적 절차의 범위는 매우 넓습니다.[53] 피험자의 초기 몇 년 동안 실험실 절차에는 스펙트럼 라인 기록, 사진 필름의 어둡게 하기, 섬광 관측, 구름 챔버에서 트랙 찾기, 가이거 계수기의 클릭 소리가 포함되었습니다.[b] 이 시대의 언어는 추상적으로 측정 결과를 "검출기 클릭"이라고 설명하는 등 지속됩니다.[55]

이중 슬릿 실험은 일반적으로 전자나 광자를 사용하여 설명되는 양자 간섭의 전형적인 예입니다. 광자 행동의 파동적 측면과 입자적 측면이 모두 중요한 체제에서 수행된 첫 번째 간섭 실험은 G. I.였습니다. 1909년 테일러의 테스트. 테일러는 훈제 유리 스크린을 사용하여 장치를 통과하는 빛을 감쇠시켰는데, 현대 언어에서는 한 번에 하나의 광자만이 간섭계 슬릿을 비추게 됩니다. 그는 간섭 패턴을 사진판에 기록했습니다. 가장 어두운 빛의 경우, 필요한 노출 시간은 대략 3개월이었습니다.[56][57] 1974년, 이탈리아의 물리학자인 피어 조르지오 멜리, 지안 프랑코 미시롤리, 그리고 줄리오 포지는 단일 전자와 텔레비전 튜브를 이용한 이중 슬릿 실험을 시행했습니다.[58] 25년 후, 비엔나 대학의 한 팀은 버키볼에 대한 간섭 실험을 수행했는데, 간섭계를 통과한 버키볼은 레이저에 의해 이온화된 다음 이온이 전자 방출을 유도하고 방출은 전자 승수에 의해 증폭되고 감지되었습니다.[59]

현대 양자 광학 실험은 단일 광자 검출기를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 2018년의 "BIG Bell 테스트"에서 실험실 설정 중 일부는 단일 광자 애벌런치 다이오드를 사용했습니다. 또 다른 실험실 설정은 초전도 큐비트를 사용했습니다.[38] 초전도 큐비트에 대한 측정을 수행하는 표준 방법은 큐비트의 상태에 따라 공진기의 특성 주파수가 이동하는 방식으로 큐비트와 공진기를 결합하고, 이러한 이동을 검출하는 것입니다.[60]

양자역학의 해석

양자 물리학이 실제로 성공적인 이론이라는 과학자들 사이의 일치된 의견에도 불구하고, 더 철학적인 수준에서는 의견 차이가 계속되고 있습니다. 양자 기반으로 알려진 이 분야의 많은 논쟁은 양자 역학에서 측정의 역할에 관한 것입니다. 반복되는 질문에는 확률 이론의 어떤 해석이 Born 규칙에서 계산된 확률에 가장 적합한지, 그리고 양자 측정 결과의 명백한 무작위성이 기본인지, 아니면 더 깊은 결정론적 과정의 결과인지가 포함됩니다.[61][62][63] 이와 같은 질문에 대한 답을 제시하는 세계관은 양자역학의 "해석"으로 알려져 있습니다. 물리학자 N. David Mermin이 "매년 새로운 해석이 나타납니다. 절대 사라지지 않습니다."[64]

양자 기반의 핵심 관심사는 "양자 측정 문제"이지만, 이 문제가 어떻게 구분되는지, 하나의 문제로 계산되어야 하는지, 아니면 여러 개의 개별 문제로 계산되어야 하는지는 논쟁의 대상입니다.[54][65] 주요 관심사는 명백하게 구별되는 유형의 시간 진화 사이에 보이는 차이입니다. 폰 노이만은 양자역학이 "기본적으로 다른 두 종류의" 양자 상태 변화를 포함한다고 선언했습니다.[66]: §V.1 첫째, 측정 과정과 관련된 변화가 있고, 둘째, 측정이 없는 경우 단일 시간 진화가 있습니다. 전자는 확률적이고 불연속적이며, 폰 노이만은 쓰고, 후자는 결정론적이고 연속적입니다. 이 이분법은 훨씬 나중에 토론할 수 있는 분위기를 조성했습니다.[67][68] 양자역학에 대한 일부 해석은 두 가지 다른 유형의 시간 진화에 대한 의존성을 불쾌하게 생각하고 양자 이론이 역사적으로 제시된 방식의 결함으로 간주합니다.[69] 이러한 해석을 강화하기 위해 지지자들은 "측정"을 2차 개념으로 간주하고 측정 프로세스의 확률적 효과를 보다 근본적인 결정론적 역학에 대한 근사치로 추론하는 방법을 도출하기 위해 노력했습니다. 그러나 이 프로그램을 실행하는 올바른 방법, 특히 확률 계산을 위해 Born 규칙을 사용하는 것을 정당화하는 방법에 대한 지지자들 사이에서 합의가 이루어지지 않았습니다.[70][71] 다른 해석은 양자 상태를 양자 시스템에 대한 통계 정보로 간주하므로 양자 상태의 갑작스럽고 불연속적인 변화는 문제가 없으며 단순히 사용 가능한 정보의 업데이트를 반영한다고 주장합니다.[53][72] 이 생각에 대해 벨은 물었습니다. "누구의 정보입니까? 무엇에 대한 정보?"[69] 이러한 질문에 대한 답은 정보 지향적인 해석을 지지하는 사람들마다 다릅니다.[62][72]

참고 항목

메모들

- ^ Hellwig and Kraus는 ∑ j † = Eisum _{j}A_의 두 가지 지수를 가진 연산자를 도입했습니다.. 추가 인덱스는 측정 결과 확률의 계산에 영향을 미치지 않지만, 사후 측정 상태는 ∑j A j † ρ Ai j _{j}A_}^{\rho A_{ij}}. 이는 를 더 세분화된 POVM의 여러 결과를 함께 거친 입자로 나타내는 것으로 간주할 수 있습니다.[13][14][15] 두 가지 지수를 가진 크라우스 연산자는 시스템-환경 상호 작용의 일반화된 모델에서도 발생합니다.[9]: 364

- ^ 스턴-게를라흐 실험에 사용된 유리판은 스턴이 숨을 쉴 때까지 제대로 어두워지지 않았고, 실수로 그의 값싼 시가에서 나오는 유황에 노출되었습니다.[29][54]

참고문헌

- ^ a b Holevo, Alexander S. (2001). Statistical Structure of Quantum Theory. Lecture Notes in Physics. Springer. ISBN 3-540-42082-7. OCLC 318268606.

- ^ a b c d e f Peres, Asher (1995). Quantum Theory: Concepts and Methods. Kluwer Academic Publishers. ISBN 0-7923-2549-4.

- ^ Tao, Terry (12 August 2014). "Avila, Bhargava, Hairer, Mirzakhani". What's New. Retrieved 9 February 2020.

- ^ Kirkpatrick, K. A. (February 2006). "The Schrödinger-HJW Theorem". Foundations of Physics Letters. 19 (1): 95–102. arXiv:quant-ph/0305068. Bibcode:2006FoPhL..19...95K. doi:10.1007/s10702-006-1852-1. ISSN 0894-9875. S2CID 15995449.

- ^ Gleason, Andrew M. (1957). "Measures on the closed subspaces of a Hilbert space". Indiana University Mathematics Journal. 6 (4): 885–893. doi:10.1512/iumj.1957.6.56050. MR 0096113.

- ^ Busch, Paul (2003). "Quantum States and Generalized Observables: A Simple Proof of Gleason's Theorem". Physical Review Letters. 91 (12): 120403. arXiv:quant-ph/9909073. Bibcode:2003PhRvL..91l0403B. doi:10.1103/PhysRevLett.91.120403. PMID 14525351. S2CID 2168715.

- ^ Caves, Carlton M.; Fuchs, Christopher A.; Manne, Kiran K.; Renes, Joseph M. (2004). "Gleason-Type Derivations of the Quantum Probability Rule for Generalized Measurements". Foundations of Physics. 34 (2): 193–209. arXiv:quant-ph/0306179. Bibcode:2004FoPh...34..193C. doi:10.1023/B:FOOP.0000019581.00318.a5. S2CID 18132256.

- ^ Peres, Asher; Terno, Daniel R. (2004). "Quantum information and relativity theory". Reviews of Modern Physics. 76 (1): 93–123. arXiv:quant-ph/0212023. Bibcode:2004RvMP...76...93P. doi:10.1103/RevModPhys.76.93. S2CID 7481797.

- ^ a b c Nielsen, Michael A.; Chuang, Isaac L. (2000). Quantum Computation and Quantum Information (1st ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-63503-5. OCLC 634735192.

- ^ a b c d e f g h i j Wilde, Mark M. (2017). Quantum Information Theory (2nd ed.). Cambridge University Press. arXiv:1106.1445. doi:10.1017/9781316809976.001. ISBN 9781107176164. OCLC 973404322. S2CID 2515538.

- ^ Hellwig, K. -E.; Kraus, K. (September 1969). "Pure operations and measurements". Communications in Mathematical Physics. 11 (3): 214–220. doi:10.1007/BF01645807. ISSN 0010-3616. S2CID 123659396.

- ^ Kraus, Karl (1983). States, effects, and operations: fundamental notions of quantum theory. Lectures in mathematical physics at the University of Texas at Austin. Vol. 190. Springer-Verlag. ISBN 978-3-5401-2732-1. OCLC 925001331.

- ^ Barnum, Howard; Nielsen, M. A.; Schumacher, Benjamin (1 June 1998). "Information transmission through a noisy quantum channel". Physical Review A. 57 (6): 4153–4175. arXiv:quant-ph/9702049. Bibcode:1998PhRvA..57.4153B. doi:10.1103/PhysRevA.57.4153. ISSN 1050-2947. S2CID 13717391.

- ^ Fuchs, Christopher A.; Jacobs, Kurt (16 May 2001). "Information-tradeoff relations for finite-strength quantum measurements". Physical Review A. 63 (6): 062305. arXiv:quant-ph/0009101. Bibcode:2001PhRvA..63f2305F. doi:10.1103/PhysRevA.63.062305. ISSN 1050-2947. S2CID 119476175.

- ^ Poulin, David (7 February 2005). "Macroscopic observables". Physical Review A. 71 (2): 022102. arXiv:quant-ph/0403212. Bibcode:2005PhRvA..71b2102P. doi:10.1103/PhysRevA.71.022102. ISSN 1050-2947. S2CID 119364450.

- ^ Lüders, Gerhart (1950). "Über die Zustandsänderung durch den Messprozeß". Annalen der Physik. 443 (5–8): 322. Bibcode:1950AnP...443..322L. doi:10.1002/andp.19504430510. 번역: K. A. 커크패트릭은 다음과 같습니다.

- ^ Busch, Paul; Lahti, Pekka (2009), Greenberger, Daniel; Hentschel, Klaus; Weinert, Friedel (eds.), "Lüders Rule", Compendium of Quantum Physics, Springer Berlin Heidelberg, pp. 356–358, doi:10.1007/978-3-540-70626-7_110, ISBN 978-3-540-70622-9

- ^ Peres, Asher; Terno, Daniel R. (1998). "Optimal distinction between non-orthogonal quantum states". Journal of Physics A: Mathematical and General. 31 (34): 7105–7111. arXiv:quant-ph/9804031. Bibcode:1998JPhA...31.7105P. doi:10.1088/0305-4470/31/34/013. ISSN 0305-4470. S2CID 18961213.

- ^ a b c d e Rieffel, Eleanor G.; Polak, Wolfgang H. (4 March 2011). Quantum Computing: A Gentle Introduction. MIT Press. ISBN 978-0-262-01506-6.

- ^ Weinberg, Steven (2015). Lectures on quantum mechanics (Second ed.). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-11166-0. OCLC 910664598.

- ^ Pais, Abraham (2005). Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein (illustrated ed.). Oxford University Press. p. 28. ISBN 978-0-19-280672-7.

- ^ ter Haar, D. (1967). The Old Quantum Theory. Pergamon Press. pp. 206. ISBN 978-0-08-012101-7.

- ^ "Semi-classical approximation". Encyclopedia of Mathematics. Retrieved 1 February 2020.

- ^ Sakurai, J. J.; Napolitano, J. (2014). "Quantum Dynamics". Modern Quantum Mechanics. Pearson. ISBN 978-1-292-02410-3. OCLC 929609283.

- ^ Gerlach, W.; Stern, O. (1922). "Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld". Zeitschrift für Physik. 9 (1): 349–352. Bibcode:1922ZPhy....9..349G. doi:10.1007/BF01326983. S2CID 186228677.

- ^ Gerlach, W.; Stern, O. (1922). "Das magnetische Moment des Silberatoms". Zeitschrift für Physik. 9 (1): 353–355. Bibcode:1922ZPhy....9..353G. doi:10.1007/BF01326984. S2CID 126109346.

- ^ Gerlach, W.; Stern, O. (1922). "Der experimentelle Nachweis des magnetischen Moments des Silberatoms". Zeitschrift für Physik. 8 (1): 110–111. Bibcode:1922ZPhy....8..110G. doi:10.1007/BF01329580. S2CID 122648402.

- ^ Franklin, Allan; Perovic, Slobodan. "Experiment in Physics, Appendix 5". In Edward N. Zalta (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 ed.). Retrieved 14 August 2018.

- ^ a b Friedrich, B.; Herschbach, D. (2003). "Stern and Gerlach: How a Bad Cigar Helped Reorient Atomic Physics". Physics Today. 56 (12): 53. Bibcode:2003PhT....56l..53F. doi:10.1063/1.1650229. S2CID 17572089.

- ^ Zhu, Guangtian; Singh, Chandralekha (May 2011). "Improving students' understanding of quantum mechanics via the Stern–Gerlach experiment". American Journal of Physics. 79 (5): 499–507. arXiv:1602.06367. Bibcode:2011AmJPh..79..499Z. doi:10.1119/1.3546093. ISSN 0002-9505. S2CID 55077698.

- ^ a b van der Waerden, B. L. (1968). "Introduction, Part II". Sources of Quantum Mechanics. Dover. ISBN 0-486-61881-1.

- ^ Busch, Paul; Lahti, Pekka; Werner, Reinhard F. (17 October 2013). "Proof of Heisenberg's Error-Disturbance Relation". Physical Review Letters. 111 (16): 160405. arXiv:1306.1565. Bibcode:2013PhRvL.111p0405B. doi:10.1103/PhysRevLett.111.160405. ISSN 0031-9007. PMID 24182239. S2CID 24507489.

- ^ Appleby, David Marcus (6 May 2016). "Quantum Errors and Disturbances: Response to Busch, Lahti and Werner". Entropy. 18 (5): 174. arXiv:1602.09002. Bibcode:2016Entrp..18..174A. doi:10.3390/e18050174.

- ^ Landau, L.D.; Lifschitz, E.M. (1977). Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory. Vol. 3 (3rd ed.). Pergamon Press. ISBN 978-0-08-020940-1. OCLC 2284121.

- ^ Born, M.; Jordan, P. (1925). "Zur Quantenmechanik". Zeitschrift für Physik. 34 (1): 858–888. Bibcode:1925ZPhy...34..858B. doi:10.1007/BF01328531. S2CID 186114542.

- ^ Bell, J. S. (1964). "On the Einstein Podolsky Rosen Paradox" (PDF). Physics Physique Физика. 1 (3): 195–200. doi:10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

- ^ Einstein, A; Podolsky, B; Rosen, N (15 May 1935). "Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?". Physical Review. 47 (10): 777–780. Bibcode:1935PhRv...47..777E. doi:10.1103/PhysRev.47.777.

- ^ a b The BIG Bell Test Collaboration (9 May 2018). "Challenging local realism with human choices". Nature. 557 (7704): 212–216. arXiv:1805.04431. Bibcode:2018Natur.557..212B. doi:10.1038/s41586-018-0085-3. PMID 29743691. S2CID 13665914.

- ^ Wolchover, Natalie (7 February 2017). "Experiment Reaffirms Quantum Weirdness". Quanta Magazine. Retrieved 8 February 2020.

- ^ 예를 들어 다음을 참조하십시오.

- Wigner, E. P. (1995), "Die Messung quantenmechanischer Operatoren", in Mehra, Jagdish (ed.), Philosophical Reflections and Syntheses, Springer Berlin Heidelberg, pp. 147–154, doi:10.1007/978-3-642-78374-6_10, ISBN 978-3-540-63372-3

- Araki, Huzihiro; Yanase, Mutsuo M. (15 October 1960). "Measurement of Quantum Mechanical Operators". Physical Review. 120 (2): 622–626. Bibcode:1960PhRv..120..622A. doi:10.1103/PhysRev.120.622. ISSN 0031-899X.

- Yanase, Mutsuo M. (15 July 1961). "Optimal Measuring Apparatus". Physical Review. 123 (2): 666–668. Bibcode:1961PhRv..123..666Y. doi:10.1103/PhysRev.123.666. ISSN 0031-899X.

- Ahmadi, Mehdi; Jennings, David; Rudolph, Terry (28 January 2013). "The Wigner–Araki–Yanase theorem and the quantum resource theory of asymmetry". New Journal of Physics. 15 (1): 013057. arXiv:1209.0921. Bibcode:2013NJPh...15a3057A. doi:10.1088/1367-2630/15/1/013057. ISSN 1367-2630.

- ^ Luo, Shenlong (2003). "Wigner–Yanase Skew Information and Uncertainty Relations". Physical Review Letters. 91 (18): 180403. Bibcode:2003PhRvL..91r0403L. doi:10.1103/PhysRevLett.91.180403. PMID 14611271.

- ^ a b Camilleri, K.; Schlosshauer, M. (2015). "Niels Bohr as Philosopher of Experiment: Does Decoherence Theory Challenge Bohr's Doctrine of Classical Concepts?". Studies in History and Philosophy of Modern Physics. 49: 73–83. arXiv:1502.06547. Bibcode:2015SHPMP..49...73C. doi:10.1016/j.shpsb.2015.01.005. S2CID 27697360.

- ^ a b Schlosshauer, M. (2019). "Quantum Decoherence". Physics Reports. 831: 1–57. arXiv:1911.06282. Bibcode:2019PhR...831....1S. doi:10.1016/j.physrep.2019.10.001. S2CID 208006050.

- ^ DiVincenzo, David; Terhal, Barbara (March 1998). "Decoherence: the obstacle to quantum computation". Physics World. 11 (3): 53–58. doi:10.1088/2058-7058/11/3/32. ISSN 0953-8585.

- ^ Terhal, Barbara M. (7 April 2015). "Quantum error correction for quantum memories". Reviews of Modern Physics. 87 (2): 307–346. arXiv:1302.3428. Bibcode:2013arXiv1302.3428T. doi:10.1103/RevModPhys.87.307. ISSN 0034-6861. S2CID 118646257.

- ^ Raussendorf, R.; Browne, D. E.; Briegel, H. J. (2003). "Measurement based Quantum Computation on Cluster States". Physical Review A. 68 (2): 022312. arXiv:quant-ph/0301052. Bibcode:2003PhRvA..68b2312R. doi:10.1103/PhysRevA.68.022312. S2CID 6197709.

- ^ Childs, Andrew M.; Leung, Debbie W.; Nielsen, Michael A. (17 March 2005). "Unified derivations of measurement-based schemes for quantum computation". Physical Review A. 71 (3): 032318. arXiv:quant-ph/0404132. Bibcode:2005PhRvA..71c2318C. doi:10.1103/PhysRevA.71.032318. ISSN 1050-2947. S2CID 27097365.

- ^ a b Granade, Christopher; Combes, Joshua; Cory, D. G. (1 January 2016). "Practical Bayesian tomography". New Journal of Physics. 18 (3): 033024. arXiv:1509.03770. Bibcode:2016NJPh...18c3024G. doi:10.1088/1367-2630/18/3/033024. ISSN 1367-2630. S2CID 88521187.

- ^ Lundeen, J. S.; Feito, A.; Coldenstrodt-Ronge, H.; Pregnell, K. L.; Silberhorn, Ch; Ralph, T. C.; Eisert, J.; Plenio, M. B.; Walmsley, I. A. (2009). "Tomography of quantum detectors". Nature Physics. 5 (1): 27–30. arXiv:0807.2444. Bibcode:2009NatPh...5...27L. doi:10.1038/nphys1133. ISSN 1745-2481. S2CID 119247440.

- ^ Braunstein, Samuel L.; Caves, Carlton M. (30 May 1994). "Statistical distance and the geometry of quantum states". Physical Review Letters. 72 (22): 3439–3443. Bibcode:1994PhRvL..72.3439B. doi:10.1103/physrevlett.72.3439. PMID 10056200.

- ^ Koberlein, Brian (5 December 2019). "LIGO Will Squeeze Light To Overcome The Quantum Noise Of Empty Space". Universe Today. Retrieved 2 February 2020.

- ^ Ball, Philip (5 December 2019). "Focus: Squeezing More from Gravitational-Wave Detectors". Physics. 12. doi:10.1103/Physics.12.139. S2CID 216538409.

- ^ a b Peierls, Rudolf (1991). "In defence of "measurement"". Physics World. 4 (1): 19–21. doi:10.1088/2058-7058/4/1/19. ISSN 2058-7058.

- ^ a b Barad, Karen (2007). Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Duke University Press. ISBN 978-0-8223-3917-5. OCLC 1055296186.

- ^ Englert, Berthold-Georg (22 November 2013). "On quantum theory". The European Physical Journal D. 67 (11): 238. arXiv:1308.5290. Bibcode:2013EPJD...67..238E. doi:10.1140/epjd/e2013-40486-5. ISSN 1434-6079. S2CID 119293245.

- ^ Taylor, G. I. (1909). "Interference fringes with feeble light". Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 15: 114–115.

- ^ Gbur, Greg (25 August 2018). "Taylor sees the (feeble) light (1909)". Skulls in the Stars. Retrieved 24 October 2020.

- ^ Merli, P G; Missiroli, G F; Pozzi, G (1976). "On the statistical aspect of electron interference phenomena". American Journal of Physics. 44 (3): 306–307. Bibcode:1976AmJPh..44..306M. doi:10.1119/1.10184.

- ^ Arndt, Markus; Nairz, Olaf; Vos-Andreae, Julian; Keller, Claudia; Van Der Zouw, Gerbrand; Zeilinger, Anton (1999). "Wave–particle duality of C60 molecules". Nature. 401 (6754): 680–682. Bibcode:1999Natur.401..680A. doi:10.1038/44348. PMID 18494170. S2CID 4424892.

- ^ Krantz, Philip; Bengtsson, Andreas; Simoen, Michaël; Gustavsson, Simon; Shumeiko, Vitaly; Oliver, W. D.; Wilson, C. M.; Delsing, Per; Bylander, Jonas (9 May 2016). "Single-shot read-out of a superconducting qubit using a Josephson parametric oscillator". Nature Communications. 7 (1): 11417. arXiv:1508.02886. Bibcode:2016NatCo...711417K. doi:10.1038/ncomms11417. ISSN 2041-1723. PMC 4865746. PMID 27156732.

- ^ Schlosshauer, Maximilian; Kofler, Johannes; Zeilinger, Anton (6 January 2013). "A Snapshot of Foundational Attitudes Toward Quantum Mechanics". Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics. 44 (3): 222–230. arXiv:1301.1069. Bibcode:2013SHPMP..44..222S. doi:10.1016/j.shpsb.2013.04.004. S2CID 55537196.

- ^ a b Cabello, Adán (2017). "Interpretations of quantum theory: A map of madness". In Lombardi, Olimpia; Fortin, Sebastian; Holik, Federico; López, Cristian (eds.). What is Quantum Information?. Cambridge University Press. pp. 138–143. arXiv:1509.04711. Bibcode:2015arXiv150904711C. doi:10.1017/9781316494233.009. ISBN 9781107142114. S2CID 118419619.

- ^ Schaffer, Kathryn; Barreto Lemos, Gabriela (24 May 2019). "Obliterating Thingness: An Introduction to the "What" and the "So What" of Quantum Physics". Foundations of Science. 26: 7–26. arXiv:1908.07936. doi:10.1007/s10699-019-09608-5. ISSN 1233-1821. S2CID 182656563.

- ^ Mermin, N. David (1 July 2012). "Commentary: Quantum mechanics: Fixing the shifty split". Physics Today. 65 (7): 8–10. Bibcode:2012PhT....65g...8M. doi:10.1063/PT.3.1618. ISSN 0031-9228.

- ^ Bub, Jeffrey; Pitowsky, Itamar (2010). "Two dogmas about quantum mechanics". Many Worlds?. Oxford University Press. pp. 433–459. arXiv:0712.4258. ISBN 9780199560561. OCLC 696602007.

- ^ von Neumann, John (2018). Wheeler, Nicholas A. (ed.). Mathematical Foundations of Quantum Mechanics. New Edition. Translated by Robert T. Beyer. Princeton University Press. ISBN 9-781-40088-992-1. OCLC 1021172445.

- ^ Wigner, E. P. (1995), "Review of the Quantum-Mechanical Measurement Problem", in Mehra, Jagdish (ed.), Philosophical Reflections and Syntheses, Springer Berlin Heidelberg, pp. 225–244, doi:10.1007/978-3-642-78374-6_19, ISBN 978-3-540-63372-3

- ^ Faye, Jan (2019). "Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics". In Zalta, Edward N. (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

- ^ a b Bell, John (1990). "Against 'measurement'". Physics World. 3 (8): 33–41. doi:10.1088/2058-7058/3/8/26. ISSN 2058-7058.

- ^ Kent, Adrian (2010). "One world versus many: the inadequacy of Everettian accounts of evolution, probability, and scientific confirmation". Many Worlds?. Oxford University Press. pp. 307–354. arXiv:0905.0624. ISBN 9780199560561. OCLC 696602007.

- ^ Barrett, Jeffrey (2018). "Everett's Relative-State Formulation of Quantum Mechanics". In Zalta, Edward N. (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

- ^ a b Healey, Richard (2016). "Quantum-Bayesian and Pragmatist Views of Quantum Theory". In Zalta, Edward N. (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

추가읽기

- Wheeler, John A.; Zurek, Wojciech H., eds. (1983). Quantum Theory and Measurement. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-08316-2.

- Braginsky, Vladimir B.; Khalili, Farid Ya. (1992). Quantum Measurement. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-41928-4.

- Greenstein, George S.; Zajonc, Arthur G. (2006). The Quantum Challenge: Modern Research On The Foundations Of Quantum Mechanics (2nd ed.). ISBN 978-0763724702.

- Alter, Orly; Yamamoto, Yoshihisa (2001). Quantum Measurement of a Single System. New York: Wiley. doi:10.1002/9783527617128. ISBN 9780471283089.

x

x

![{\displaystyle [A,B]=AB-BA,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b2a47259b42e63c048c65f67d304404867841951)

![{\displaystyle \sigma _{A}\sigma _{B}\geq \left|{\frac {1}{2i}}\langle [A,B]\rangle \right|={\frac {1}{2}}\left|\langle [A,B]\rangle \right|.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d15f644ab43a23f762c87886b1ae050f83b001ba)

![{\displaystyle \rho _{S}'={\rm {tr}}_{E}U\left[\rho _{S}\otimes \left(\sum _{i}p_{i}|\psi _{i}\rangle \langle \psi _{i}|\right)\right]U^{\dagger },}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/04f34a1930a48d600509e418c6bd2616f2bfe784)

![{\displaystyle {\frac {1}{2}}||\rho -\sigma ||=\max _{0\leq E\leq I}[{\rm {tr}}(E\rho )-{\rm {tr}}(E\sigma )].}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/546b08be0062e916339e9e0efc9f88b40e8553a7)