아부기다

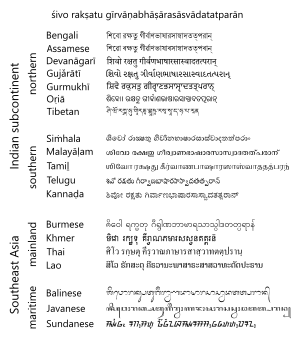

Abugida아부기다(/ɑbʊˈiːdə, ˈæb-/ ![]() (듣기) Ge'ez: አቡb-/)는 때때로 자음-바우어, 신합성 또는 사이비 알파벳으로 알려져 있으며, 각 단위는 자음 문자에 기초하며, 모음 표기법은 2차적이다. 이는 모음의 상태가 자음과 동일한 전체 알파벳과 대비되며 모음 표시는 부재, 부분 또는 선택적(덜 형식적인 맥락에서 볼 때 세 가지 유형의 스크립트 모두 알파벳이라고 할 수 있음)인 아바드와 대조를 이룬다. 이 용어는 또한 기호를 별도의 자음과 모음으로 나눌 수 없는 음절과 대조된다.

(듣기) Ge'ez: አቡb-/)는 때때로 자음-바우어, 신합성 또는 사이비 알파벳으로 알려져 있으며, 각 단위는 자음 문자에 기초하며, 모음 표기법은 2차적이다. 이는 모음의 상태가 자음과 동일한 전체 알파벳과 대비되며 모음 표시는 부재, 부분 또는 선택적(덜 형식적인 맥락에서 볼 때 세 가지 유형의 스크립트 모두 알파벳이라고 할 수 있음)인 아바드와 대조를 이룬다. 이 용어는 또한 기호를 별도의 자음과 모음으로 나눌 수 없는 음절과 대조된다.

관련 개념은 1948년 제임스 제르맹 페브리에(네오셀라비즘이라는 용어를 사용)[1]와 데이비드 드링거(반시렐라비즘이라는 용어를 사용)[2]에 의해 독자적으로 도입되었다가 1959년 프레드 하우스홀더(사이비 알파벳이라는 용어를 도입)[3]에 의해 도입되었다. 에티오피아의 '아부기다'라는 용어는 1990년 피터 T에 의해 이 개념의 명칭으로 선택되었다. 다니엘스.[4][5] 1992년 파버는 "분절적으로 코드화된 선형음반문"을 제안했고, 1992년 브라이트는 알파필라바리(Alphasylabary)라는 용어를 사용했으며,[6][7] 그나나데시칸과 림짐, 캣츠, 파울러는 아크샤리크(Aksara)나 아크샤리크(Aksharik)를 제안했다.[8]

아부기다스는 티베트, 남아시아 및 동남아시아의 광범위한 대본, 셈어 에티오피아어 대본, 캐나다 원주민 대본 등을 포함한다. 음절의 경우와 마찬가지로, 문자 시스템의 단위는 음절과 자음의 표현으로 구성될 수 있다. 브람어 계열의 대본에는 악샤라라는 용어가 단위에 사용된다.

용어.

에티오피아와 에리트레아의 몇몇 언어에서, 아부기다는 전통적으로 이 언어들 중 많은 부분이 쓰여진 에티오피아 문자나 게즈 문자들을 의미했다. Ge'ez는 세계의 몇 가지 부문별 문자 체계 중 하나이며, 다른 것에는 Indic/Brahmic 대본과 Canadian Original Styleabics가 포함된다. 아부기다(Abugida)라는 단어는 네 글자 'a, bu, gi, da에서 유래된 것과 거의 같은 방식으로, 아베자드는 아라비아어 a b j d에서 유래된 것이고, 알파벳은 그리스 알파벳, 알파, 베타에서 처음 두 글자의 이름에서 유래된 것이다. 언어학 용어로서의 아부기다(Abugida)는 피터 T에 의해 제안되었다. 다니엘스는 1990년 작문 체계의 유형으로 분류되었다.[9]

대니얼스가 이 단어를 사용했듯이, 아부기다는 자음이나 모음이 공유된 문자는 서로 특별히 닮지 않는 음절과 대조적이며, 또한 자음과 모음을 모두 나타내는 데 독립적인 문자가 사용되는 적절한 알파벳과 대조적이다. 1997년 윌리엄 브라이트(William Bright)가 남아시아의 언어적 용법에 따라 인디케이터 대본에 '알프시엘라바리(alphasylabary)'라는 용어를 제안해 알파벳과 음절의 특징을 모두 공유한다는 생각을 전달했다.[10][5]

일반 설명

대니얼스와 브라이트가 아부기다와 알파필라바리를 위해 제시한 공식적 정의는 다르다; 어떤 글쓰기 체계는 아부기다스이긴 하지만 알파필라바리가 아니며, 어떤 것은 알파필라바이어리지만 아부다스가 아니다. 아부기다(Abugida)는 "기본 문자에서 특정 모음 뒤에 나오는 자음을 나타내고, 이음모음이 다른 모음을 나타내는 문자 체계"[11]로 정의된다. (이 '특수모음'은 '다이아크리틱스'로 표시된 명시모음과 반대로 고유모음 또는 암묵모음이라고 한다.)[11]

강조표시는 "모음이 부호 기호로 표시되며, 모든 것이 (자음 기호와 관련하여) 음성에서 시간 순서와 일치하는 선형 순서로 발생하지 않는 일종의 쓰기 시스템"[11]으로 정의된다. Bright는 알파벳이 모든 모음을 명시적으로 나타낼 것을 요구하지 않았다.[5] ʼPhags-pa는 실어증이 아닌 아부기다의 예이며, 현대 라오자는 그 모음이 항상 명료하기 때문에 아부기가 아닌 알부기다의 예다.

이 묘사는 아부기다(Abugida)의 용어로 표현된다. 형식적으로는 절대 사용하지 않는 순수한 형식 모음 음을 추가하고 자음을 나타내는 글자의 고유 모음임을 선언함으로써 아부기다로 변환할 수 있다. 이것은 공식적으로 시스템을 모호하게 만들 수도 있지만, 실제로는 이것은 문제가 되지 않는다. 왜냐하면 사용하지 않는 고유 모음 음을 사용한 해석은 항상 잘못된 해석일 것이기 때문이다. 실제 발음은 영어 단어의 문자 소리가 이웃 문자에 의해 영향을 받듯이 분명히 쓰여진 소리들 사이의 상호작용에 의해 복잡해질 수 있다는 점에 주목하라.

아부기다(Abugida)의 기본 원리는 CV 음절로 구성된 단어에 적용된다. 음절은 대본 단위의 선형 시퀀스로 작성된다. 각 음절은 자음의 소리와 고유모음을 나타내는 문자 또는 모음을 나타내도록 변형된 문자 중 하나로, 이음절은 이음절 또는 문자 자체의 형태 변화에 의해 이루어진다. 모든 수정이 분음법에 의한 것이고 모든 분음체들이 글자의 쓰임새를 따르는 것이라면, 아부기다는 실어증이 아니다.

그러나 대부분의 언어는 음색을 무시해도 일련의 CV 음절보다 더 복잡한 단어를 가지고 있다.

첫 번째 복잡성은 단지 모음(V)으로 구성된 음절이다. 모든 음절은 자음으로 시작되기 때문에 일부 언어에서는 이 문제가 발생하지 않는다. 이것은 셈어 언어와 SE 아시아 본토 언어에서 흔하다. 그러한 언어의 경우 이 문제가 발생할 필요가 없다. 어떤 언어의 경우, 모든 음절은 자음으로 시작하는 것처럼 제로 자음 문자를 사용한다. 다른 언어의 경우, 각각의 모음은 모음만으로 구성된 각 음절에 사용되는 별도의 문자를 가지고 있다.

이 글자들은 독립 모음으로 알려져 있으며 대부분의 인디케이터 스크립트에서 찾아볼 수 있다. 이러한 문자는 대조적으로 종속 모음이라고 알려진 해당 분음 부호와는 상당히 다를 수 있다. 문자 체계의 보급에 따라, 독립 모음은 비초음절이라도 글로탈 스톱으로 시작하는 음절을 나타내기 위해 사용될 수 있다.

다음 두 가지 합병증은 모음 이전의 자음 순서(CCV)와 자음으로 끝나는 음절(CVC)이다. 항상 구할 수 있는 것이 아닌 가장 간단한 해법은 음절 순서에 따라 단어를 쓰는 원리와 단절하고 자음(C)만을 나타내는 단위를 사용하는 것이다. 이 단위는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

- 모음의 부족(virama)을 명시적으로 나타내는 수정,

- 모음 표시의 부족(모음이 없는 경우와 기본 고유모음 사이에 모호한 경우)

- schwa와 같은 짧거나 중립적인 모음에 대한 모음 표시(무모음, 짧거나 중립적인 모음이 모호함) 또는

- 육안으로 볼 수 없는 편지

진정한 아부기다에서는 고유모음(예: 힌디어의 싱코프 및 아포코프)의 디아크로닉 손실로부터 독특한 표시가 결여될 수 있다.

C + CV로 분해하여 처리하지 않을 경우, CCV 음절은 두 자음을 결합하여 처리한다. 인디케이터 대본에서 가장 초기 방법은 단순히 세로로 배열하는 것이었으나, 두 자음은 두 글자 이상의 글자가 결막음자로 합쳐져 두 글자 이상의 글자가 그래픽으로 결합되거나, 그렇지 않으면 모양이 바뀔 수 있다. 드물게, 자음 중 하나를 구르무키 아닥과 같은 보석 표시로 대체할 수 있다.

버마나 크메르에서처럼 수직으로 배열하면 '쌓여 있다'고 한다. 종종 두 자음을 나란히 쓰는 것에 변화가 생겼다. 후자의 경우, 조합의 사실은 자음 중 하나에 이음계 또는 데바나가리의 반쪽 형태와 같은 자음 중 하나의 형태 변화로 나타낼 수 있다. 일반적으로 대본의 읽기 순서는 위아래로 읽거나 일반적인 읽기 순서지만 때로는 순서가 뒤바뀌기도 한다.

글쓰기를 목적으로 단어를 음절로 나누는 것은 언어의 자연적인 음성학과 항상 일치하는 것은 아니다. 예를 들어, 브람어 스크립트는 일반적으로 음성 순서 CVC-CV 또는 CV-C-CV를 CV-CV로 처리한다. 단, 음성 CVC 음절은 단일 단위로 취급하는 경우가 있으며, 최종 자음은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

- 예를 들어 티베트어[citation needed], 크메르어[12], 타이탐[13] 문자 등 CCV의 두 번째 자음과 거의 동일한 방식으로. 구성 요소의 위치는 크메르와 타이탐에서와 같이 약간 다를 수 있다.

- 특수 종속 자음 기호로, 전체 자음 문자의 더 작거나 다른 형태로 배치되거나 완전히 구별되는 기호가 될 수 있다.

- 전혀 아니다 예를 들어, 반복된 자음은 표현될 필요가 없고, 동질 유기체 나사는 무시될 수 있으며, 필리핀 문자에서는 전통적으로 음절-최종 자음은 표현되지 않았다.[14]

보다 복잡한 단위 구조(예: CC 또는 CCVC)는 위의 다양한 기법을 조합하여 처리한다.

제품군별 기능

아부기다스의 주요 가문은 세 가지인데, 모음이 규음, 왜곡, 방향 등에 의해 자음을 수정하여 표시하느냐에 따라 달라진다.[15]

- 가장 오래되고 가장 큰 것은 인도와 동남아시아의 브람어 계열로, 모음이 발생할 때 이음절 자음에는 이음절과 이음절 자음에는 인어, 이음절 자음 또는 특별한 모음 취소 표시가 표시된다.

- 에티오피아어 계열에서는 자음의 모양을 수정하여 모음을 표시하며, 모음 형태 중 하나는 자음을 최종 표시하기 위해 추가로 사용된다.

- 캐나다 원주민의 음절에서 모음은 자음을 회전시키거나 뒤집어서 표시하며, 최종 자음은 주 초성 자음의 특수 분음 또는 위첨자 형태로 표시된다.

몰디브의 타나는 종속모음과 제로모음 부호가 있지만 고유모음은 없다.

| 특징 | 노스 인디케이터 | 사우스 인디케이터 | 타나 | 에티오피아의 | 캐나다 원주민 |

|---|---|---|---|---|---|

| 모음 표현 후음 | 종속 기호(다이아크리트) 모음당 뚜렷한 위치에. | 융해성 분음계 | 회전/반사 | ||

| 초모음 대표상 | 구별 인라인 모음당[a] 문자 수 | 글롯탈 정지 또는 영자음 + 종속 모음[b] | 글로탈 스톱 플러스 종속 | 영자음 플러스 종속 | |

| 고유모음 (모음 부호가 없는 값) | [ə], [ɔ], [a] 또는 [o][c] | 아니요. | [ɐ][17] | 해당 없음 | |

| 제로 모음 기호 (값 없음을 나타냄) | 종종 | 항상 사용 시 최종 모음[d] 없음 | ə ([ɨ])로 애매함 | 축소 또는 분리 문자[e] | |

| 자음군 | 결막[f] | 쌓기 또는 분리[clarification needed][g] | 분리된 | ||

| 최종 자음(기호가 아님) | 인라인[h] | 횡대로 | 횡대로 | ||

| 구분마감 기호 | 오직 ṃ, ḥ에[i][j] 한함 | 아니요. | 서양에서만 | ||

| 최종 기호 위치 | 인라인 또는 상단 | 인라인, 상단 또는 때때로 하단 | 해당 없음 | 상승 또는 인라인[clarification needed] | |

| |||||

지시(Brahmic

인디케이터 대본은 인도에서 유래하여 동남아시아, 방글라데시, 스리랑카, 네팔, 부탄, 티베트, 몽골, 러시아 등으로 전파되었다. 현존하는 모든 인디케이터 문자들은 브라미 알파벳의 후손들이다. Today they are used in most languages of South Asia (although replaced by Perso-Arabic in Urdu, Kashmiri and some other languages of Pakistan and India), mainland Southeast Asia (Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam), Tibet (Tibetan), Indonesian archipelago (Javanese, Balinese, Sundanese, Philippines (Baybayin, Buhid, Hanunuo, Kulitan, and Aborlan Tagbanwa), 말레이시아(Rencong 등).

1차분할은 북인도, 네팔, 티베트, 부탄, 몽골, 러시아에서 사용되는 북인도, 스리랑카, 동남아시아에서 사용되는 남인도스크립트에 속한다. 네팔의 Odia, Golmol, Littumol은 둥글지만, Northern Incript는 매우 둥글다만, Odia, Golmol, Littumol은 둥글다. 대부분의 North Incript 스크립트의 전체 문자는 상단에 가로줄을 포함하며, Gujarati와 Odia는 예외로 한다. South Incript 스크립트는 그렇지 않다.

인디케이터 스크립트는 자음 주위에 종속 모음 부호(다이아크리틱스)를 통해 모음을 나타내며, 모음의 부족을 명시적으로 나타내는 부호를 포함하기도 한다. 받침이 없으면 기본 받침이 된다. 모음 분음 부위는 자음의 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 또는 주변에 나타날 수 있다.

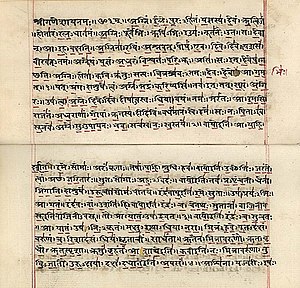

가장 널리 사용되는 인디케이터 문자는 힌디, 비하리, 마라티, 곤카니, 네팔리, 그리고 종종 산스크리트어가 공유하는 데바나가리다. 힌디어의 क과 같은 기본 글자는 기본 모음과 함께 음절을 나타내며, 이 경우 ka([kə])이다. 힌디어 등 일부 언어에서는 단어의 끝에 최종 닫힘 자음이 되는데, 이 경우 k가 된다. 고유모음은 모음 마크(다이아크리틱스)를 추가하여 कि ki, कु ku, के ke, को ko 등의 음절을 만들어 낼 수 있다.

많은 브람어 문자에서 클러스터로 시작하는 음절은 모음 표시의 목적으로 단일 문자로 취급되기 때문에, - -i와 같은 모음 마커는 그것이 수정되는 문자 앞에 몇 개의 위치가 나타날 수 있다. 예를 들어 힌디어의 게임 크리켓은 क्रिक cricket cricket cricket 크리켓으로, /i/의 디아크리틱은 /r/가 아니라 /kr/ 앞에 나타난다. 더 특이한 예는 바탁 문자에서 볼 수 있다. 여기에 음절 빔이 바-마-이-(비라마)라고 쓰여 있다. 즉, 모음과 비라마는 모두 전체 음절에 대한 자음 뒤에 쓰여진다.

많은 아부기다스에서도 고유모음을 억제하는 디아크리틱스가 있어 맨자음을 낸다. 데바나가리에서 कक은 k이고, ल्은 l이다. 이것을 산스크리트어로 처녀자리 또는 할란탐이라고 한다. 자음 군집을 형성하거나 단어의 끝에 자음이 발생함을 나타내는 데 사용할 수 있다. 따라서 산스크리트어에서는 क과 같은 기본 모음은 최종 자음을 띠지 않는다. 대신 모음은 그대로 유지한다. 모음 없이 두 개의 자음을 쓰는 경우, 첫 번째 자음에 이음법을 사용하여 모음을 제거하는 대신, 두 개 이상의 자음 문자를 결합하여 성단을 표현하는 또 다른 특수 결막 형태의 방법을 사용한다. 데바나가리: कलल k클라. (일부 글꼴은 이것을 क, rat, rathe).r 결막을 형성하는 것 보다. 이 편법은 유니코드의 ISCII 및 남아시아 스크립트에 사용된다.) 따라서 칼과 같은 폐쇄 음절은 두 개의 악샤라를 써야 한다.

렙차 언어에 사용되는 뢴 대본은 악샤라 하나가 폐쇄 음절을 나타낼 수 있다는 점에서 다른 인디케인 아부기다스보다 더 멀리 간다. 모음뿐만 아니라 어떤 최종 자음도 이음법으로 표시된다. 예를 들어, [sok]이라는 음절은 s̥̽과 같은 것으로 쓰일 것이며, 여기서 /o/를 나타내는 언더링과 최종 /k/를 나타내는 디아크리틱을 나타내는 너무 큰 합이 있을 것이다. 대부분의 다른 인디케인 아부기다스는 그들이 전혀 나타낼 수 있는 경우, /// 또는 /r/와 같이 극소수의 최종 자음 집합만을 나타낼 수 있다.

에티오피아의

에티오피아 문자나 지에즈 문자에서는 Fidels(문자의 개별 "문자")가 자음과 융합되어 글자 형태의 수정으로 간주되어야 할 정도로 "문자"가 있다. 아이들은 음절에서와 같이 각각의 수정을 따로 배운다. 그럼에도 불구하고, 실제 음절에서와 달리, 같은 자음을 가진 음절 사이의 그래픽 유사성은 쉽게 나타난다.

기독교가 등장하기 전까지 지금은 아부기다(ge'ez 문자)가 있지만. AD350)은 원래 현재 아브자드라고 불릴 만한 것이었다. Ge'ees abugida(또는 피델)에서는 글자의 기본 형태(또는 피델이라고도 함)가 변경될 수 있다. 예를 들면 ሀ hé[hə] (기본형), ሁ hu (문자를 변경하지 않는 오른쪽의 이음법으로), ሂ hi (자음을 압축하여 같은 높이로 한다), ህ hə [hɨ] 또는 [h] (왼쪽 팔의 꼬임으로 글자를 변형한 경우) 등이 있다.

캐나다 원주민의 음절

인도의 데바나가리 문자에서 영감을 받은 캐나다 원주민의 음절로 알려진 가족에서는 음절의 방향을 바꿔 모음을 표시한다. 각각의 모음은 일관된 방향을 가지고 있다. 예를 들어, 이누크티튜트 ᐱ pi, ᐳ pu, ᐸ pa; ᑎ ti, ᑐ tu, ᑕ ta. 각각에 내재된 모음은 있지만, 모든 회전은 동일한 상태를 가지며, 그 어떤 것도 기본 상태로 식별할 수 없다. 맨자음은 별도의 분음부 또는 악샤라의 위첨자 버전으로 표시된다. 모음 킬러 마크는 없다.

경계선 케이스

서약된 압제

자음 문자("abjad")는 일반적으로 많은 모음을 표시하지 않고 쓰여진다. 그러나 교재나 경전 같은 일부 문맥에서는 아라비아어와 히브리어가 이음부 표시(하라캇, 니크쿠드)를 통해 모음을 완전히 표시하여 효과적으로 실어증(alphyllabaries)을 만든다. 브람어와 에티오피아어 가문은 모음 마크를 추가하여 셈어 애브자드에서 유래한 것으로 생각된다.

이라크의 쿠르드족과 중국 신장의 위구르족에 사용되는 아랍어 문자는 물론 히브리어의 이디시어 문자는 완전히 서약되어 있으나 모음은 (후자의 /a/와 /o/를 구별하는 것을 제외하고는) 이디시어의 문자보다 완전한 문자로 쓰여져 있고 고유모음이 없기 때문에 알파벳으로 간주된다.Abugids가 아닌 Ets.

파그스파

팔스파라는 몽골의 황실문자는 티베트어부기다에서 유래하였지만, 모든 모음은 이음절로써가 아니라 인라인으로 쓰여져 있다. 단, 고유모음 /a/와 구별되는 초기모음 문자의 특징을 유지한다.

파화

파하흐몽은 자음 클러스터와 최종 자음이 있는 모음과 같이 음절 온셋과 라임을 나타내는 비분절 문자다. 따라서 그것은 분열이 아니므로 아부기다라고 볼 수 없다. 그러나 표면적으로는 자음과 모음의 역할이 뒤바뀌는 아부기다와 닮았다. 대부분의 음절은 자음 앞에 쓰여진 데바나가리의 /i/모음 위치처럼 초음순(일반적으로 모음-보우엘)으로 발음되는데도 rime–onset(일반적으로 모음-음절)의 순서로 두 글자를 쓴다. 파하우는 그 점에서도 특이하지만, 고유 rime /au/(중간음)는 미필로 되어 있는 반면, 고유발견 /k/도 있다. 고유한 소리 중 하나 또는 다른 하나를 명시해야 하는 /kau/ 음절에 대해서는 /au/라고 쓰여 있다. 따라서 시스템의 기본이 되는 것은 라임(vowel)이다.[citation needed]

메로이틱

아부기다스와 다른 부문별 대본은 구분선을 긋기 어렵다. 예를 들어 고대 수단의 메로어 문자에는 고유 a(예를 들어 하나의 상징은 m과 ma를 모두 나타낸다)를 나타내지 않았으며, 따라서 아부기다스의 브람어 계열과 유사하다. 그러나 다른 모음은 분음이나 수정이 아닌 완전한 문자로 표시되었기 때문에 이 시스템은 본질적으로 가장 보편적인 모음의 쓰기를 귀찮게 하지 않는 알파벳이었다.

속기

속기의 여러 시스템은 모음에 분음 문자를 사용하지만 고유모음을 가지지 않아 브람어 문자보다 타아나 문자, 쿠르드 문자 등과 더 유사하다. 가벨스버거 속기체계와 그 파생상품은 모음을 나타내기 위해 다음과 같은 자음을 수정한다. 속기에 바탕을 둔 폴라드 문자도 모음에 분음 문자를 사용한다. 받침에 상대적인 모음의 배치는 음색을 나타낸다. 피트만 속기는 자음의 주된 "알파벳"으로 다른 방향으로 직선 획과 4분의 1 원 표시를 사용한다. 모음은 다양한 모음 음색을 나타내기 위해 세 가지 위치 중 하나로 가볍고 무거운 점, 대시 및 기타 표시로 표시된다. 그러나, 쓰기 속도를 높이기 위해, Pitman은 자음 부호의 위치나 선택을 이용한 "vowel 표시"[18] 규칙을 가지고 있어, 자음 표시는 생략할 수 있다.

개발

알파필라바리라는 용어가 시사하듯이 아부기다스는 알파벳과 음절 사이의 중간 단계로 여겨져 왔다. 역사적으로 아부기다스는 아바드(무결한 알파벳)에서 진화한 것으로 보인다. 이들은 각 음절이나 자음-보음 조합에 대해 뚜렷한 기호가 있는 음절과 대조되며, 이들 음절은 서로 체계적인 유사성이 없고, 일반적으로 로그 문자에서 직접 발전한다. 위의 예를 일본 히라가나 음절의 집합과 비교해 보자: : ka, き ku, く ke, け ko는 k를 나타내는 공통점이 없고, ら la, ri ri, れ ru, ro re, ろ ro는 r의 공통점이 없으며, k 집합과 동일한 모음을 가지고 있음을 나타내는 것도 없다.

대부분의 인도인과 인도차이나 아부기다스는 처음에 카로ṣ and과 브라흐므ī 문자의 아바자에서 발전한 것으로 보인다; 문제의 아바자드는 보통 아라마어 문자로 간주되지만, 아람어와 카로스티의 연결고리는 다소 논쟁의 여지가 없는 반면, 브라흐미의 경우는 그렇지 않다. 카로스티 가문은 오늘날 살아남지 못하지만 브라흐미의 후손들은 남아시아와 동남아시아의 현대판 대본 대부분을 포함하고 있다.

Ge'ez는 예멘의 다른 아바드 문자인 Sabnese 대본에서 파생되었다; 모음의 출현은 AD 350년 경 기독교의 도입이나 채택과 일치했다.[17] 에티오피아의 대본은 아브자드의 정교함이다.

크리 강의록은 데바나가리 시스템을 충분히 알고 발명되었다.

메로어 문자는 이집트의 상형문자로 개발되었는데, 그 안에서 '집단문자'[19]의 다양한 계략이 모음을 표시하는 데 사용되어 왔다.

아부기다스의 목록

- 브람어 가문(Brahmī, 기원전 6세기)의 후손이다.

- 아옴

- 아사메세어

- 브라흐미 – 산스크리트어, 프라크리트어

- 발리네즈

- Batak – Toba 및 기타 Batak 언어

- Baybayin – Ilocano, Pangasinnan, Tagalog, Bikol 언어, Visayan 언어 및 기타 필리핀 언어

- 벵골어[20] – 벵골어, 아사메어, 메이티어, 비슈누프리야 마니푸리어, 콕보록어, 카시어, 보도어

- 바이크슈키

- 부히드

- 버마어 – 버마어, 카렌어, 몬어, 샨어

- 참

- 차크마

- 데바나가리 – 힌디어, 산스크리트어, 마라티어, 네팔리어, 콘카니어 및 인도 북부의 다른 언어

- 디브스아쿠루

- 그란타 – 산스크리트어

- 구자라티 – 구자라티, 카치

- 구르무크히 문자 – 푼자비

- 하누노

- 자바어

- Kaithi – Bojpuri와 인도 북부와 동부의 다른 언어들

- 카강가 – 람풍, 렌콩, 레장

- 칸나다 – 칸나다, 툴루, 곤카니, 코다바

- 카와이

- 코지키

- 코탄어

- 후다와디

- 크메르

- 콜레즈후투 – 타밀, 말라얄람

- 쿨리탄

- 라오

- 렙차

- 레케

- 임부

- Lontara' – Buginese, Makassar, Mandar

- 마하자니

- 말라얄람 – 말라얄람

- 말라야마 – 말라야람

- 마르첸 – 장쩌흥

- 메테이 마예크

- 메로이틱

- 모디 – 마라티

- 멀티니 – 사라이키

- 난디나가리 – 산스크리트어

- 뉴아르 – 네팔 바사, 산스크리트어

- 뉴타이루

- 오디아

- Pallava 스크립트 – 타밀, 산스크리트, 다양한 프라크릿

- 파그스파 – 몽골어, 중국어 및 원나라 몽골 제국의 다른 언어

- 란자나 – 네팔 바사, 산스크리트어

- 샤라다 – 산스크리트어

- Siddham – 산스크리트어

- 신할라

- 소라슈트라

- 소엄보

- 순다네어

- 실헤티 나그리 – 실헤티어

- 타그반와 – 팔라완어족

- 타이레

- 타이담

- 타이탐 – 쿤 및 북타이

- 타크리

- 타밀

- 텔루구

- 태국어

- 티베트어

- 티갈라리 – 산스크리트어, 툴루

- 티르후타 – 마이틸리

- 토카리안

- 바텔루투 – 타밀, 말라얄람

- 자나바자르 광장

- 장흥문자

- 기원전 3세기경 카로셰흐

- 이런, 서기 4세기부터

- 캐나다 원주민의 음절

- 폴라드 문자

- 피트만 속기

허구의

아부기다 같은 대본

- Meroic(모음이 내재된 알파벳) – Meroic, Old Nubian(아마도)

- 타아나(본태적인 모음 없음)

참조

- ^ Février, James Germain (1948). "Le Néosyllabisme". Histoire de l'écriture. Payot. pp. 333–383.

- ^ Diringer, David (1948). The Alphabet: A Key to the History of Mankind. Philosophical Library. pp. 601 (index).

- ^ F.F.(1959년). John Chadwick, The Classic Journal, 54(8), 379-383에 의한 선형 B의 해독 검토. http://www.jstor.org/stable/3294984에서 2020년 9월 30일 검색

- ^ 다니엘스, P. (1990) 문법학의 기초. 미국 오리엔탈 소사이어티 저널 110(4), 727-731. 도이:10.2307/602899: "서세미티어 대본은 개별 자음만을 나타내는 종류인 제3의 기본형 대본을 구성한다는 것을 우리는 인식해야 한다. 그것은 다른 어떤 용어로도 요약할 수 없다. 이러한 유형의 적절한 명칭은 레반틴의 유래를 기리기 위해 "alephbeth"가 될 것이지만, 이 용어는 "알파벳"과 너무 유사해 실용적이기 때문에, 나는 이 유형을 "abjad"라고 부를 것을 제안한다 [각주: 즉, 이전의 셈 문자에서 친숙한 알리프바짐 주문서(alif-ba-tha)를 함께 배치함으로써 파생된다.e 유사한 모양과 점의 수가 다른 문자. 아바자드는 (히브리어처럼) 아라비아 단어로부터 (히브리어처럼) 문자들에 숫자 값이 할당되는 순서인데, 이 순서는 물론 (비초점화) 이 범주에 속한다. 아직 네 번째 기본형인 대본이 있는데, 40여 년 전 제임스 제르맹 페브리에가 인정한 활자로, 그가 '신경성애자'(1948년, 330년)라고 불렀고, 30년 전 프레드 하우스홀더가 다시 '가사-알파벳'(1959년, 382년)이라고 불렀다. 이것은 에티오피아와 "더 좋은 인도"의 대본으로 특정 음절 자음 + 특정 모음(실제로 항상 표시되지 않은 a)에 대한 기본 형식을 사용하고 이를 다른 모음이나 모음 없이 음절을 나타내도록 수정하는 것이다. 이 기존 용어가 아니라면, 나는 이 유형을 에티오피아 단어에서 '아부기다'라고 부르며 패턴 유지를 제안할 것이다.

- ^ Jump up to: a b c 윌리엄 브라이트(2000:65–66) : "유형학의 문제: 알프시엘라바리와 아부기다스." 인: 언어 과학에 관한 연구. 제30권, 제1권, 페이지 63-71호

- ^ Amalia E. Gnanadesikan (2017) Towards a typology of phonemic scripts, Writing Systems Research, 9:1, 14-35, DOI: 10.1080/17586801.2017.1308239 "The second is that of Bright (1996, 1999) which follows Daniels in abjads and alphabets (Bright, 1999), but identifies instead of abugidas a category of alphasyllabaries. 브라이트(1999)가 지적하듯이 아부기다(Abugida)의 정의와 알파 음절의 정의는 서로 다르다. 이러한 사실만으로도 두 분류 중 적어도 하나는 일반적이지 않거나 부정확하거나 또는 최소한 두 가지 다른 목적을 가지고 있다는 것을 알 수 있다. 본 논문은 브라이트(1999년)에 대한 (장기 지연) 대응을 목적으로 하며, 이 두 시스템 모두 사실상 불완전하다고 주장하고 있다."

- ^ Lettera ex accidente: 글쓰기의 기능적 역사를 향해. 피터 T. Daniels, in STUDIES IN SEMITIC AND AFROASIATIC LINGUISTICS PRESENTED TO GENE B. GRAGG Edited by CYNTHIA L. MILLER pages 53-69:"Alongside the terms I rejected (neosyllabary [Février 1948], pseudo-alphabet [Householder 1959], semisyllabary [Diringer 1948], and alphasyllabary [Bright 1992]) because they imply exactly the notion I am trying to refute – that the abugida is a kind of alphabet or a kind of syllabary – I have just come across semialphabet in the Encyclopœdia Britannica Micropœdia (though what is intended by the distinction "the syllabic KharoœøÏ (sic) and semialphabetic BrΩhmÏ" [s.v. "Indic Writing Systems"] is unfathomable). W. Bright는 알프라셀라바리라는 용어를 고안한 것을 부인하지만, 그의 1992년 백과사전(1990년: 136년 그는 반시말라바리를 승인했다)보다 일찍 일어난다는 것은 아직 발견되지 않았다. Daniels 1996b: 4 n. *와 Bright 2000을 비교해서 아부기다와 알프시아버리의 다른 개념화: 기능적 대 형식적, 그것이 일어나는 대로. 아바자와 아부기다라는 단어는 각각 아랍어와 에티오피아어로, 관습적인 명령과 함께 특정 기능(형태에 따른 재배열을 반영하는 아랍어와 완전히 다른 문자 순서 전통을 반영하는 에티오피아어)에서 사용되는 문자순서에 대해 단순히 단어일 뿐이다.

- ^ Amalia E. Gnanadesikan (2017) Towards a typology of phonemic scripts, Writing Systems Research, 9:1, 14-35, DOI: 10.1080/17586801.2017.1308239 "This type of script has been given many names, among them semi-alphabet (Diringer, 1948, referring to Brāhmī), semi-syllabary (Diringer, 1948, referring to Devanāgarī) or semi-syllabic script (Baker, 1997), syllabic alphabet (Coulmas, 1999), alphasyllabary (Bright, 1996, 1999; Trigger, 2004), neosyllabary (Daniels, 1990), abugida (Daniels, 1996a) and segmentally coded syllabically linear phonographic script (Faber, 1992) as well as the Sanskrit-inspired terms aksara system (Gnanadesikan, 2009) or āksharik script (Rimzhim, Katz, & Fowler, 2014). 그러나 아래에서 좀 더 논의한 바와 같이 이 대본 계열에는 상당히 많은 유형적 다양성이 있다."

- ^ Daniels, Peter T. (October–December 1990), "Fundamentals of Grammatology", Journal of the American Oriental Society, 119 (4): 727–731, doi:10.2307/602899, JSTOR 602899

- ^ 그는 이 용어를 "공식적" 즉, 기호의 그래픽 배열에 더 신경을 쓰는 반면, 아부기다는 "기능적"이어서 음향-심볼 서신에 초점을 맞췄다. 그러나, 이것은 문헌에서 만들어진 구별은 아니다.

- ^ Jump up to: a b c 다니엘스 & 브라이트 용어집(1996) 세계의 글쓰기 시스템

- ^ "The Unicode Standard, Version 8.0" (PDF). August 2015. Section 16.4 Khmer, Subscript Consonants.

- ^ Everson, Michael; Hosken, Martin (6 August 2006). "Proposal for encoding the Lanna script in the BMP of the UCS" (PDF). Working Group Document. International Organization for Standardization.

- ^ Joel C. Kuipers & Ray McDermott, "Insular Asian Scripts". In Daniels & Bright (1996) 세계의 글쓰기 시스템

- ^ 존 D. 베리(2002:19) 언어 문화 유형

- ^ Everson, Michael (6 August 2006). "Proposal for encoding the Cham script in the BMP of the UCS" (PDF). Unicode Consortium.

- ^ Jump up to: a b Getatchew Haile, "Ethiopic Writing". In Daniels & Bright (1996) 세계의 글쓰기 시스템

- ^ "The Joy of Pitman Shorthand". pitmanshorthand.homestead.com.

- ^ 제임스 호치(1994) 신왕국과 제3중간기 이집트 문헌에 나타난 셈어

- ^ "ScriptSource – Bengali (Bangla)". scriptsource.org. Retrieved 9 May 2019.

- ^ "Ihathvé Sabethired". omniglot.com.

외부 링크

- 음절 알파벳 – 옴니글롯의 다양한 문자 체계 예시를 포함한 아부기다스 목록

- 알파베트 – Abugidas 및 기타 스크립트 목록(스페인어)

- 데바나가리와 버마, 크메르, 타이, 타이탐 대본 비교