파이

Pi| 에 관한 일련의 기사의 일부. |

| 수학 상수 |

|---|

|

| 3.1415926535897932384626433... |

| 사용하다 |

| 특성. |

| 가치 |

| 사람 |

| 역사 |

| 인컬쳐 |

| 관련주제 |

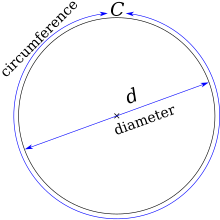

숫자 π(/pa ɪ/; "pi"로 표기)는 원의 둘레와 지름의 비율인 수학 상수로, 대략 3.14159와 같습니다. 숫자 π는 수학과 물리학에 걸쳐 많은 공식에 등장합니다. 와 같은 분수를 일반적으로 사용하여 근사할 수 있지만 두 정수의 비율로 정확히 표현할 수는 없다는 의미의 무리수입니다. 결과적으로, 십진법 표현은 결코 끝나지 않고, 영구적으로 반복되는 패턴으로 들어가지 않습니다. 그것은 유한한 합, 곱, 거듭제곱, 정수만을 포함하는 방정식의 해가 될 수 없다는 것을 의미하는 초월수입니다. π의 초월성은 나침반과 직선으로 원을 제곱하는 고대의 난제를 해결하는 것이 불가능하다는 것을 암시합니다. π의 10진수는 무작위로 분포된 것으로 보이지만 이 추측에 대한 증거는 발견되지 않았습니다.

수천 년 동안 수학자들은 때때로 π의 가치를 높은 정확도로 계산함으로써 π에 대한 이해를 확장하려고 시도했습니다. 이집트인과 바빌로니아인을 포함한 고대 문명은 실용적인 계산을 위해 상당히 정확한 π의 근사치를 요구했습니다. 기원전 250년경, 그리스 수학자 아르키메데스는 임의의 정확도로 π을 근사하는 알고리즘을 만들었습니다. 서기 5세기에 중국 수학자들은 π을 7자리로 근사했고, 인도 수학자들은 모두 기하학적 기법을 사용하여 5자리 근사를 만들었습니다. 무한급수를 기반으로 한 π의 최초 계산식은 그로부터 1천 년 후에 발견되었습니다. 원의 지름에 대한 원의 둘레의 비율을 나타내기 위해 그리스 문자 π를 사용한 최초의 알려져 있는 것은 1706년 웨일스의 수학자 윌리엄 존스입니다.

미적분학의 발명은 곧 모든 실용적인 과학적 계산에 충분한 수백 자리의 π을 계산하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 20세기와 21세기에 수학자들과 컴퓨터 과학자들은 증가하는 연산력과 결합하여 π의 십진법 표현을 수조 개의 숫자로 확장하는 새로운 접근법을 추구했습니다. 이러한 계산은 숫자 시리즈를 계산하는 효율적인 알고리즘의 개발과 기록을 깨려는 인간의 탐구에 의해 동기부여를 받습니다.[6][7] 관련된 광범위한 계산은 소비자 컴퓨터 하드웨어를 스트레스 테스트하는 것뿐만 아니라 슈퍼컴퓨터를 테스트하는 데도 사용되었습니다.

π의 정의는 원과 관련이 있기 때문에 삼각법과 기하학, 특히 원, 타원 및 구와 관련된 공식에서 많이 발견됩니다. 우주론, 프랙탈, 열역학, 역학 및 전자기학과 같은 과학의 다른 주제의 공식에서도 발견됩니다. 또한 수론이나 통계학과 같이 기하학과 거의 관련이 없는 영역에서도 나타나며, 현대 수학적 분석에서는 기하학에 대한 언급 없이도 정의할 수 있습니다. π은 어디에나 있기 때문에 과학 안팎에서 가장 널리 알려진 수학 상수 중 하나입니다. π을 주제로 한 책들이 여러 권 출판되었고, π의 숫자를 기록적으로 계산하면 종종 뉴스 헤드라인이 됩니다.

펀더멘털

이름.

수학자들이 원의 둘레와 지름의 비율을 나타내기 위해 사용하는 기호는 때때로 pi라고 철자가 나오는 소문자 그리스 문자 π입니다. 영어에서 π는 "pie" (/pa ɪ/ PY)로 발음됩니다. 수학적으로, 소문자 π는 σ가 합을 의미하는 것과 유사하게, 대문자화되고 시퀀스의 곱을 의미하는 확대된 대응물 π와 구별됩니다.

기호 π의 선택은 기호 π의 채택 섹션에서 설명합니다.

정의.

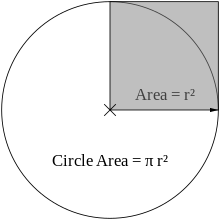

π는 일반적으로 원의 둘레 C와 지름 d의 비율로 정의됩니다.

비율은 원의 크기에 관계없이 일정합니다. 예를 들어, 원의 지름이 다른 원의 두 배인 경우, 원의 도 두 배가 되어 Cd { 비율이 보존됩니다 이러한 π의 정의는 평면(유클리드) 기하학을 암시적으로 사용합니다. 원의 개념은 어떤 곡선(유클리드가 아닌) 기하학으로도 확장될 수 있지만, 이 새로운 원들은 더 이상 공식π = {\textstyle \pi = {\frac {C}{d}}를 만족하지 않습니다.

여기서 원의 둘레는 원의 둘레를 둘러싼 호의 길이로, 한계를 사용하여 기하학과 독립적으로 형식적으로 정의할 수 있는 양입니다. 미적분학의 개념입니다.[11] 예를 들어, x + 2 = 1 textstyle x^{2}+y^{2}=} 식을 사용하여 직각좌표로 주어진 단위 원의 상단 절반의 호 길이를 적분으로 직접 계산할 수 있습니다.

이와 같은 적분은 1841년에 그것을 적분으로 직접 정의한 칼 바이어스트라스에 의해 π의 정의로 채택되었습니다.

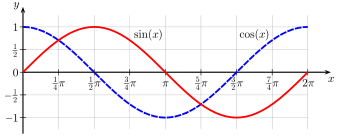

Remmert 2012가 설명하듯이 대학 교육과정에서 미분적분학은 일반적으로 적분보다 선행하기 때문에 적분은 더 이상 일반적으로 첫 번째 분석적 정의에서 사용되지 않습니다. 따라서 π에 대한 정의는 후자에 의존하지 않는 것이 바람직합니다. 리처드 밸트저 때문에 널리 알려졌고 에드먼드 란다우가 대중화시킨 정의 중 하나는 다음과 같습니다. π는 코사인함수가 0인 가장 작은 양수의 두 배입니다. π는 사인 함수가 0이고 사인 함수의 연속된 0 사이의 차이인 가장 작은 양수이기도 합니다. 코사인과 사인은 기하학과 무관하게 [16]멱급수 또는 미분방정식의 해로 정의될 수 있습니다.[15]

이와 유사한 관점에서 π는 복소 변수 z의 복소 지수인 expz의 속성을 사용하여 정의할 수 있습니다. 코사인처럼 복소 지수는 여러 가지 방법 중 하나로 정의될 수 있습니다. xpz가 1과 같은 복소수 집합은 다음과 같은 형태의 (가상) 산술 진행입니다.

그리고 이 속성에는 독특한 양의 실수 π가 있습니다.

위상수학과 대수학의 정교한 수학적 개념을 사용하여 동일한 개념에 대한 변형은 다음과 같은 정리입니다.[18] 모듈로 정수(원군)를 더한 실수군 R/Z에서 절대값 1의 복소수의 곱셈군으로 고유한 연속 동형이 있습니다. 그런 다음 숫자 π는 이 동형 사상의 도함수 크기의 절반으로 정의됩니다.

비합리성과 정상성

π는 무리수로, 두 정수의 비율로 쓸 수 없다는 뜻입니다. 22/7 및 355/113과 같은 분수는 일반적으로 π를 근사하는 데 사용되지만 일반적인 분수(정수의 비율)는 정확한 값이 될 수 없습니다. π는 비합리적이기 때문에 소수 표현에서 무한히 많은 자릿수를 가지며, 무한히 반복되는 자릿수 패턴에 안주하지 않습니다. π이 비합리적이라는 몇 가지 증거가 있습니다. 그것들은 일반적으로 미적분학을 필요로 하고 환원법적 부조리법에 의존합니다. π이 유리수(비합리성 측도라고 함)에 의해 근사화될 수 있는 정도는 정확히 알려져 있지 않습니다. 추정 결과, 비합리성 측도가 e 또는 ln 2의 측도보다 크지만 Liouville 수의 측도보다 작은 것으로 확인되었습니다.

π의 숫자는 뚜렷한 패턴이 없으며 정규성에 대한 테스트를 포함하여 통계적 무작위성에 대한 테스트를 통과했습니다. 무한한 길이의 숫자는 (어떤 길이의) 모든 가능한 숫자의 시퀀스가 동일하게 자주 나타날 때 정상이라고 불립니다. π이 정상이라는 추측은 증명되거나 반증되지 않았습니다.

컴퓨터가 등장한 이후 통계 분석을 수행할 π의 숫자가 많이 사용되었습니다. 카나다 야스마사는 π의 10진수에 대해 상세한 통계 분석을 수행한 결과, 정규성과 일치하는 것을 발견했습니다. 예를 들어 0에서 9까지의 10진수의 빈도는 통계적 유의성 테스트를 거쳤으며, 패턴의 증거는 발견되지 않았습니다. 임의의 임의의 숫자열은 무한 원숭이 정리에 의해 임의로 긴 숫자열을 포함하며, 임의로 임의가 아닌 숫자열로 나타납니다. 따라서 π의 자릿수 순서는 무작위성에 대한 통계적 테스트를 통과하기 때문에 π의 십진법 표현 중 762번째 소수점 자리에서 시작하는 연속 6개의 9자리 순서와 같이 무작위하지 않게 나타날 수 있는 일부 자릿수 순서를 포함합니다. 이것은 수학 민속학에서 "파인만 점"이라고도 불리는데, 파인만과의 연관성은 알려져 있지 않지만 리처드 파인만의 이름을 따서 붙인 것입니다.

초월

π는 비합리적일 뿐만 초월수이므로 x5 -x + x =0 {\ {\frac {x^{5}}{120}-{\frac {x^{3}}{6}}+x=0}과 같은 계수를 가진 어떤 비 constant 다항식의 해도 아니라는 것을 의미합니다.

π의 초월성은 다음과 같은 두 가지 중요한 결과를 낳습니다. 첫째, π는 유리수와 제곱근 또는 n번째 근의 유한 조합( 313 {\3 또는 10 sqrt {을 사용하여 표현할 수 없습니다. 둘째, 나침반과 직선 간선으로는 초월수를 구성할 수 없기 때문에 '원의 제곱'을 할 수 없습니다. 즉, 주어진 원의 넓이와 정확하게 같은 넓이를 가진 정사각형을 나침반과 직선만으로 구성하는 것은 불가능합니다.[26] 원을 제곱하는 것은 고전 고대의 중요한 기하학 문제 중 하나였습니다.[27] 현대의 아마추어 수학자들은 수학적으로 불가능하지만 때로는 원을 제곱하여 성공을 주장하려고 시도했습니다.[28][29]

연속분수

무리수로서 π는 공분수로 나타낼 수 없습니다. 그러나 π를 포함한 모든 수는 무한히 일련의 중첩된 분수로 표현될 수 있으며, 이를 연속 분수라고 합니다.

임의의 점에서 연속된 분수를 절단하면 π에 대한 유리한 근사치가 얻어집니다. 이 중 처음 4개는 3, 22/7, 333/106 및 355/113입니다. 이 숫자들은 상수에 대한 가장 잘 알려져 있고 가장 널리 사용되는 역사적 근사치 중 하나입니다. 이렇게 생성된 각각의 근사치는 최상의 합리적 근사치입니다. 즉, 각각의 근사치는 분모가 같거나 작은 다른 어떤 분수보다 π에 가깝습니다. π은 초월적이기 때문에, 그것은 정의상 대수적이지 않기 때문에 이차 무리수가 될 수 없습니다. 따라서 π는 주기적으로 계속되는 분수를 가질 수 없습니다. π에 대한 단순 연속 분수(위에 표시됨)는 다른 뚜렷한 패턴을 나타내지 않지만, 다음과 같은 몇 가지 일반화된 연속 분수는 다음과 같습니다.

이 중 중간은 17세기 중반의 수학자 윌리엄 브로큰커 덕분입니다. § 브로큰커의 공식을 참고하세요.

대략적인 값과 숫자

파이의 근사값은 다음과 같습니다.

- 정수: 3

- 분수: (정확도를 높이기 위해) 22/7, 333/106, 355/113, 52163/16604, 103993/33102, 104348/3215 및 245850922/78256779를 포함합니다.[30] (목록은 OEIS: A063674 및 OEIS: A063673 중에서 선택된 용어입니다.)

- 숫자: 앞의 50개의 십진수는 3.14159265358932384626438327950288419716939737510...[34] (see OEIS: A000796)

기타 번호 체계의 숫자

- 첫 48자리의 이진수(비트라고 함)는 11.001001000011110101010010001001010010110101101000110100011011입니다. (see OEIS: A004601)

- 앞의 38자리 숫자(베이스 3)는 10.0102110122220102110021112222201... (see OEIS: A004602)

- 16진수(베이스 16)의 첫 20자리는 3.243F6A8885A308D31319...[35] (see OEIS: A062964)

- 처음 5개의 60진수 숫자는 3;8,29,44,0,47입니다[36](OEIS: A060707 참조).

복소수와 오일러 항등식

임의의 복소수, 예를 들어 z는 한 쌍의 실수를 사용하여 표현할 수 있습니다. 극좌표계에서 한 숫자(반지름 또는 r)는 복소평면 원점에서 z까지의 거리를 나타내고, 다른 숫자(각도 또는 φ)는 양의 실수선에서 반시계 방향으로 회전하는 것을 나타냅니다.

여기서 i는 i =-1 {\displaystyle i^{2}=-1}을 만족하는 허수 단위입니다. 복소해석학에서 π의 빈번한 출현은 오일러의 공식으로 설명되는 복소변수의 지수함수의 거동과 관련이 있을 수 있습니다.

여기서 상수 e는 자연로그의 밑입니다. 이 공식은 복소 평면의 원점을 중심으로 하는 단위 원 위의 점과 e의 허수 거듭제곱 사이의 대응 관계를 설정합니다. 오일러 공식에서 ϕ = π {\displaystyle \=\pi }을(를) 설정하면 오일러의 항등식이 생성되며, 이 항등식은 다음과 같은 다섯 가지 중요한 수학 상수를 포함하기 때문에 수학에서 유명합니다.

= displaystyle z^{n}=1}을 만족하는 복소수 z가 n개 존재하며, 이들을 "n번째 근의 일치"라고 하며 다음 공식으로 표시됩니다.

역사

고대

일반 시대 이전의 π에 대한 가장 잘 알려진 근사치는 소수점 이하 2자리까지 정확했고, 특히 중국 수학에서는 1천 년 중반까지 소수점 이하 7자리까지 정확하게 개선되었습니다. 이후 중세 후기까지 더 이상의 진전은 없었습니다.

π에 대한 최초의 기록된 근사치는 바빌론과 이집트에서 발견되며, 둘 다 실제 값의 1퍼센트 이내입니다. 바빌론에서 기원전 1900년에서 1600의 점토판은 π을 25/8 = 3.125로 취급하는 기하학적 진술을 가지고 있습니다. 이집트에서, 1650년경에 날짜가 정해졌지만 기원전 1850년에 쓰여진 문서를 베껴 쓴 '힌드 파피루스'는π을(≈ 39}}{\2약 3.16}로 취급하는 원의 면적에 대한 공식을 가지고 있습니다. 일부 피라미드학자들은 기자 피라미드가 π와 관련된 비율로 지어졌다는 이론을 제시했지만, 이 이론은 학자들 사이에서 널리 받아들여지고 있지 않습니다. 기원전 1~2천년의 구전으로 거슬러 올라가는 인도 수학의 슐바 경전에는 대략 3.08831, 3.08833, 3.004, 3.125로 다양하게 해석되는 근사치가 제시되어 있습니다.[43]

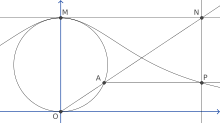

다각형 근사시대

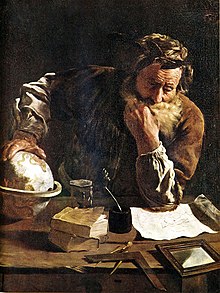

π의 값을 엄밀하게 계산하기 위한 최초의 기록된 알고리즘은 기원전 250년경 그리스 수학자 아르키메데스에 의해 고안된 다각형을 이용한 기하학적 접근이었습니다. 이 다각형 알고리즘은 1,000년이 넘는 세월을 지배했고, 그 결과 π을 아르키메데스 상수라고 부르기도 합니다. 아르키메데스는 원의 안과 밖에 정육각형을 그리고 96변 정다각형에 도달할 때까지 변의 수를 연속적으로 두 배로 늘려 π의 상한과 하한을 계산했습니다. 그는 이 다각형들의 둘레를 계산함으로써 223/71 < π < 22/7 (즉, 3.1408 < π < 3.1429)임을 증명했습니다. 아르키메데스의 상한 22/7은 π이 22/7과 같다는 일반적인 믿음으로 이어졌을 수도 있습니다. 서기 150년경, 그리스-로마 과학자 Ptolemy는 Almagest에서 π에 대해 3.1416의 값을 주었는데, 이 값은 그가 아르키메데스나 페르가의 아폴로니오스에게서 얻었을지도 모릅니다. 다각형 알고리즘을 사용한 수학자들은 1630년에 π의 39자리에 도달했는데, 이 기록은 1699년에 무한급수를 사용하여 71자리에 도달했을 때에야 깨졌습니다.

고대 중국에서 π의 값은 3.1547 (서기), {10}} (서기 100년, 약 3.1623년), 142/45 (3세기, 약 3.1556년) 등이었습니다. 서기 265년경 위나라의 수학자 류후이는 다각형 기반의 반복 알고리즘을 만들어 3,072변 다각형과 함께 사용하여 π 3.1416의 값을 얻었습니다. 리우는 이후 연속된 다각형의 면적 차이가 4배율의 기하급수를 형성한다는 점을 이용해 더 빠른 π 계산법을 발명해 96변 다각형으로 3.14의 값을 얻었습니다. 서기 480년경 중국 수학자 Zu Chongzhi는 <π < 31415927 3 < 31415927}을 계산하고 π ≈ 355 = 3.14159292035... 3....그는 12,288변 다각형에 적용된 류휘의 알고리즘을 사용하여 각각 밀뤼("밀접비")와 유엘뤼("대략비")라고 불렀습니다 7개의 첫 번째 소수 자리에 대한 정확한 값으로 이 값은 다음 800년 동안 사용할 수 있는 π의 가장 정확한 근사치로 남아 있었습니다.

인도의 천문학자 아리야바타는 그의 아리아바 ṭī야 (499년)에서 3.1416의 값을 사용했습니다. 1220년의 피보나치는 아르키메데스와는 무관하게 다각형 방법을 사용하여 3.1418을 계산했습니다.[56] 작가 단테는 3+ ≈ 3{2}}{314142} 값을 사용한 것으로 보입니다.

페르시아의 천문학자 잠시 ī드 알 카쉬 ī는 1424년에 16개의 십진수에 해당하는 9개의 성소수를 만들어냈고는 약 180년 동안 세계 으로 남아 있었습니다 프랑스 수학자 프랑수아 비에트는 1579년에 × 변의 다각형으로 9자리를 달성했습니다.[59] 플랑드르의 수학자 아드리아 판 로웬은 1593년에 소수점 15자리에 도달했습니다.[59] 1596년, 네덜란드의 수학자 루돌프 반 쿨렌은 20자리에 도달했고, 그 기록은 나중에 35자리로 증가했습니다 (그 결과, π은 20세기 초까지 독일에서 "루돌프 숫자"라고 불렸습니다). 네덜란드의 과학자 빌레브로드 스넬리우스는 1621년에 34자리에 [61]이르렀고, 오스트리아의 천문학자 크리스토프 그라이언버거는 1630년에40 10개의 면을 사용하여 38자리에 이르렀습니다.[62] Christian Huygens는 1654년에 Richardson 외삽과 동등한 약간 다른 방법을 사용하여 소수점 10자리에 도달할 수 있었습니다.[63][64]

무한급수

π의 계산은 16세기와 17세기의 무한급수 기법의 발전으로 대변혁을 일으켰습니다. 무한급수는 무한급수의 항들의 합입니다. 무한급수는 수학자들이 기하학적 기법을 사용한 아르키메데스와 다른 사람들보다 훨씬 더 정확하게 π을 계산할 수 있게 해주었습니다. 무한급수는 제임스 그레고리와 고트프리트 빌헬름 라이프니츠와 같은 유럽 수학자들에 의해 π에 이용되었지만, 이 접근법은 14세기 또는 15세기 언젠가 케랄라 학파에서도 나타났습니다. 서기 1500년경, Nilakantha Somayaji에 의해 탄트라삼그라하의 산스크리트어 구절에서 π을 계산하는 데 사용될 수 있는 무한급수에 대한 서면 설명이 제시되었습니다. 이 시리즈는 증명 없이 제시되지만, 증명은 서기 1530년경의 후기 저작인 육티바 ṣ라에서 제시됩니다. 몇 가지 무한급수가 설명되어 있는데, 여기에는 사인(Nilakantha가 상암아그라마의 마드하바에게 귀속시키는 것), 코사인(cosine), 아크탄젠트(arctangent) 등이 포함되며, 현재는 마드하바 급수라고도 합니다. 아크탄젠트 시리즈는 그레고리 시리즈 또는 그레고리 라이프니츠 시리즈라고 불리기도 합니다.[66] Madhava는 1400년경 π을 11자리로 추정하기 위해 무한급수를 사용했습니다.

1593년 프랑수아 비에는 현재 비에의 공식으로 알려진 무한곱(무한합이 아닌 π 계산에서 더 일반적으로 사용되는)을 발표했습니다.

1655년, John Wall은 현재 Wallis 제품으로 알려진 무한한 제품을 출판했습니다.[69]

1660년대에 영국의 과학자 아이작 뉴턴과 독일의 수학자 고트프리트 빌헬름 라이프니츠가 미적분학을 발견했고, 이것은 π을 근사하기 위한 많은 무한급수의 개발로 이어졌습니다. 뉴턴 자신은 1665년이나 1666년에 π의 15자리 근사치를 계산하기 위해 아크사인 급수를 사용했는데, "당시에는 다른 일이 없었으므로 이 계산들을 몇 개의 수치로 옮겼는지 말하기가 부끄럽습니다."라고 썼습니다.

1671년 제임스 그레고리와 1673년 라이프니츠는 독립적으로 아크탄젠트에 대한 테일러 급수 전개를 발견했습니다.[66][73][74]

Gregory–Leibniz 시리즈로 불리기도 하는 이 z = 1 {\displaystylez = }로 할때π 4 {\textstyle {\pi }{4}}와 동일합니다. z = 1 {\displaystyle z = 1}의 경우에는 비실용적으로 느리게 수렴됩니다(즉, 답에 매우 점진적으로 접근). 각각의 추가 숫자를 계산하기 위해 약 10배의 항을 사용합니다.[75]

1699년 수학자 에이브러햄 샤프는 z = z = 1}{\에 그레고리-라이프니즈 급수를 사용하여 π을 71자리로 계산하여 다각형 알고리즘으로 세운 이전 기록인 39자리를 깼습니다.

1706년 존 머신은 그레고리-라이프니즈 시리즈를 사용하여 훨씬 빠른 속도로 수렴하는 알고리즘을 개발했습니다.[3][77][78]

기계는 이 공식으로 π 100자리에 도달했습니다. 다른 수학자들은 현재 기계와 같은 공식으로 알려진 변형을 만들었고, 이것은 π의 자릿수를 계산하기 위한 여러 연속적인 기록을 세우는 데 사용되었습니다.

아이작 뉴턴은 1684년 그레고리-라이프니츠 급수의 수렴을 가속화했습니다. (미공개 저작에서 다른 사람들은 독립적으로 결과를 발견했습니다.)[81]

레온하르트 오일러는 1755년 미분적분학 교과서에서 이 급수를 대중화했으며, π = 5 아크탄 17 + 2 아크탄 377, {\textstyle {\tfrac {\pi}{4}}=5\ 아크탄 {\tfrac {1}{7}}+2\tfrac {3}{77}}을 포함한 기계식 공식과 함께 사용하여 1시간 만에 20자리의 π를 계산했습니다.

기계와 같은 공식은 컴퓨터 시대까지 π을 계산하는 가장 잘 알려진 방법으로 남아 있었고, 250년 동안 기록을 세우는 데 사용되었으며, 1946년 다니엘 퍼거슨에 의해 620자리의 근사치가 완성되었는데, 이는 계산기의 도움 없이 달성된 최고의 근사치입니다.

1844년, 독일 수학자 칼 프리드리히 가우스의 명령에 따라 머릿속에 200 데시멀의 π을 계산하기 위해 기계와 같은 공식을 사용하여 기록을 세웠습니다.

1853년, 영국의 수학자 윌리엄 섕크스는 π을 607 자리까지 계산했지만, 528 자리에서 실수를 해서 그 이후의 모든 자리들이 틀렸습니다. 그는 1873년에 100자리를 더 계산하여 합계를 707자리로 늘렸지만, 그의 이전 실수로 인해 모든 새로운 숫자도 틀렸습니다.[85]

수렴률

π에 대한 어떤 무한급수들은 다른 것들보다 더 빨리 수렴합니다. 일반적으로 π에 대해 두 개의 무한급수를 선택한 경우, 더 빠른 수렴은 π를 계산하는 데 필요한 계산량을 주어진 정확도로 줄이기 때문에 수학자들은 더 빠르게 수렴하는 급수를 사용할 것입니다. π에 대한 간단한 무한급수는 그레고리-라이프니즈 급수입니다.

이 무한급수의 개개의 항들이 합에 더해지면서, 총합은 점차 π에 가까워지고, 충분한 항 수를 가지면 원하는 만큼 π에 가까워질 수 있습니다. 하지만 이것은 매우 느리게 수렴합니다 – 50만 개의 용어가 지나면 정확한 π의 소수점 이하 다섯 개만 생성됩니다.

그레고리-라이프니즈 시리즈보다 더 빠른 속도로 수렴하는 π(15세기 Nilakanta 출판)의 무한 시리즈는 다음과 같습니다.

다음 표에서는 이 두 시리즈의 수렴 속도를 비교합니다.

| 무한급수 | 1기후 | 연임후 | 3선후 | 4선후 | 5선후 | 수렴 대상: |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 4.0000 | 2.6666 ... | 3.4666 ... | 2.8952 ... | 3.3396 ... | π = 3.1415... | |

| 3.0000 | 3.1666 ... | 3.1333 ... | 3.1452 ... | 3.1396 ... |

다섯 항 후에 Gregory-Leibniz 급수의 합은 정확한 π의 값에서 0.2 이내인 반면 Nilakanta 급수의 합은 정확한 값에서 0.002 이내입니다. Nilakanta의 급수는 더 빠르게 수렴하고 π의 숫자를 계산하는 데 더 유용합니다. 훨씬 더 빨리 수렴하는 급수에는 Machin's 급수와 Chudnovsky 급수가 있으며, 후자는 항당 14개의 올바른 소수를 생성합니다.[86]

비합리성과 초월성

π과 관련된 모든 수학적 진보가 근사의 정확성을 높이는 것을 목표로 하지는 않았습니다. 1735년 오일러가 바젤 문제를 풀었을 때, 역제곱의 합의 정확한 값을 찾았을 때, 그는 π와 소수 사이의 연관성을 확립했고 이후 리만 제타 함수의 개발과 연구에 기여했습니다.

스위스의 과학자 요한 하인리히 램버트는 1768년에 π이 비이성적이라는 것을 증명했는데, 이는 그것이 어떤 두 정수의 몫과도 같지 않다는 것을 의미합니다. 램버트의 증명은 접선 함수의 연속 분수 표현을 이용했습니다.[92] 프랑스 수학자 아드리앙-마리 레전드르는 1794년에 π도 비이성적이라는 것을 증명했습니다. 1882년 독일의 수학자 페르디난트 폰 린데만은 π이 초월론적이라는 것을 증명했고, 레전드르와 오일러의 추측을 확인했습니다. 하디와 라이트는 "그 증명들은 나중에 힐베르트, 후르비츠, 그리고 다른 작가들에 의해 수정되고 단순화되었다"[96]고 말합니다.

기호의 채택 adoption

초창기에는 그리스 문자 π를 원의 반지름(라틴어로 반지름)을 나타내는 데 사용했으며, δ(직경 또는 반지름) 또는 ρ(반지름)과 비율로 조합하여 원 상수를 만들었습니다. (그 전에는 수학자들이 c 또는 p와 같은 문자를 대신 사용하기도 했습니다.) 최초로 기록된 용도는 1647년과 이후의 Clavis Mathematicaae 판본에서 주변부와 직경의 비율을 표현하기 위한 Oughred의 "δ π {\displaystyle\delta .\pi}"입니다. Barrow도 로"π δ {\}{\delta}}"를사용하여 상수 3.14...를 나타냈고, Gregory는 대신"π ρ {\textstyle pirho }}"를 사용하여 6.28...을 나타냈습니다.

원의 지름에 대한 원의 둘레의 비율을 나타내기 위해 그리스 문자 π만을 사용한 최초의 알려진 사용은 웨일스의 수학자 윌리엄 존스의 1706년 저서 "Synopsis Palmariorum Matheseos" 또는 "새로운 수학 입문"에서였습니다. 그리스 문자는 243쪽에 반지름이 1인 원에대해 된 "12 {1}{ 주변(π)" 문구에 나타납니다. 그러나 존스는 π에 대한 그의 방정식이 "진정으로 기발한 존 머신 씨의 준비된 펜"에서 나온 것이라고 쓰고 있어, 머신 씨가 존스보다 먼저 그리스 문자를 사용했을 것이라는 추측을 낳습니다. 존스의 표기법은 다른 수학자들에 의해 즉각적으로 채택되지 않았으며, 분수 표기법은 1767년까지 여전히 사용되고 있습니다.[97][106]

오일러는 1727년 공기의 특성을 설명하는 에세이에서 시작하여 단자 형태를 사용하기 시작했지만, 이 글과 일부 후의 글에서는 주변부 대 반지름의 비율인 π = 6.28...을 사용했습니다. 오일러는 π = 3.14를 처음 사용했습니다... 그의 1736년 작품 메카니카에서, 그리고 그의 널리 읽히는 1748년 작품 Infinitorum에 대한 소개(그는 "간단함을 위해 우리는 이 숫자를 π로 쓸 것입니다. 따라서 π은 반지름 1인 원의 둘레의 절반과 같습니다."라고 썼습니다. 오일러가 유럽의 다른 수학자들과 많이 일치했기 때문에, 그리스 문자의 사용은 급속히 퍼졌고, 그 후 서양에서는 보편적으로 사용되었지만,[101] 정의는 여전히 3.14와 6.28 사이에서 1761년 후반까지 다양했습니다.[111]

더 많은 숫자에 대한 현대적인 탐색

컴퓨터 시대와 반복 알고리즘

가우스-전설 반복 알고리즘:

초기화반복합니다그런 다음 π에 대한 견적은 다음에 의해 제공됩니다.

20세기 중반 컴퓨터의 발전은 다시 π의 숫자 찾기에 혁명을 일으켰습니다. 수학자 존 렌치와 레비 스미스는 1949년 탁상용 계산기를 사용하여 1,120자리 숫자에 도달했습니다.[112] 같은 해에 조지 라이트위즈너와 존 폰 노이만이 이끄는 팀은 역 접선(arctan) 무한급수를 사용하여 에니악 컴퓨터에서 70시간의 컴퓨터 시간이 걸리는 계산으로 2,037자리를 달성했습니다.[113][114] 항상 아크탄 계열에 의존하던 이 기록은 1973년 100만 자리에 도달할 때까지 반복적으로 깨졌습니다(1955년 3089자리, [115]1957년 7,480자리, 1958년 10,000자리, 1961년 10,000자리).[113]

1980년경 두 번의 추가 개발로 π를 계산하는 능력이 다시 한 번 가속화되었습니다. 첫째, 무한급수보다 훨씬 빠른 π 계산을 위한 새로운 반복 알고리즘의 발견과 둘째, 큰 수를 매우 빠르게 곱할 수 있는 빠른 곱셈 알고리즘의 발명입니다. 컴퓨터의 대부분의 시간이 곱셈에 할애되기 때문에 이러한 알고리즘은 현대 π 계산에서 특히 중요합니다. 여기에는 카라츠바 알고리즘, 톰-쿡 곱셈, 푸리에 변환 기반 방법이 포함됩니다.[118]

반복 알고리즘은 물리학자 유진 살라민(Eugene Salamin)과 과학자 리처드 브렌트(Richard Brent)가 1975-1976년에 독립적으로 발표했습니다.[119] 무한 시리즈에 의존하는 것을 방지합니다. 반복 알고리즘은 이전 단계의 출력을 입력으로 사용하여 특정 계산을 반복하고 각 단계에서 원하는 값으로 수렴하는 결과를 생성합니다. 이 접근법은 실제로 160여 년 전 칼 프리드리히 가우스에 의해 발명되었으며, 현재는 산술-기하 평균 방법(AGM 방법) 또는 가우스-레장드르 알고리즘이라고 합니다.[119] Salamin과 Brent에 의해 수정된 것으로 Brent-Salamin 알고리즘이라고도 합니다.

반복 알고리즘은 무한급수 알고리즘보다 빠르기 때문에 1980년 이후에 널리 사용되었습니다. 무한급수는 일반적으로 연속적인 용어로 정확한 자릿수를 가산적으로 증가시키는 반면, 반복 알고리즘은 일반적으로 각 단계에서 정확한 자릿수를 곱합니다. 예를 들어 Brent-Salamin 알고리즘은 각 반복에서 자릿수를 두 배로 늘립니다. 1984년 존과 피터 보바인 형제는 각 단계에서 자릿수를 4배로 늘리는 반복 알고리즘을 개발했고 1987년에는 각 단계에서 자릿수를 5배로 늘리는 알고리즘을 개발했습니다.[120] 일본의 수학자 카나다 야스마사는 1995년과 2002년 사이에 π을 계산하기 위한 여러 기록을 세우기 위해 반복적인 방법을 사용했습니다. 이러한 빠른 수렴에는 비용이 수반됩니다. 반복 알고리즘은 무한급수보다 훨씬 더 많은 메모리를 필요로 합니다.[121]

컴퓨터를 사용하는 동기

π와 관련된 대부분의 수치 계산의 경우, 소수의 숫자가 충분한 정밀도를 제공합니다. Jörg Arndt와 Christoph Henel에 따르면, 39개의 숫자는 대부분의 우주론적 계산을 수행하기에 충분합니다. 왜냐하면 그것은 관측 가능한 우주의 둘레를 원자 하나의 정밀도로 계산하는 데 필요한 정확도이기 때문입니다. Arndt는 계산 라운드오프 오류를 보완하는 데 필요한 추가 숫자를 고려하여 몇 백 개의 숫자가 어떤 과학적 응용에도 충분할 것이라고 결론지었습니다. 그럼에도 불구하고, 사람들은 π를 수천, 수백만 개의 숫자로 계산하기 위해 열심히 노력했습니다. 이러한 노력은 부분적으로 기록을 깨려는 인간의 강요에 기인할 수 있으며, π과의 이러한 성과는 종종 전 세계적으로 헤드라인을 장식합니다. 또한 슈퍼컴퓨터 테스트, 수치 분석 알고리즘 테스트(고정밀 곱셈 알고리즘 포함), 순수 수학 자체 내에서 π 자릿수의 무작위성을 평가하는 데이터를 제공하는 등 실질적인 이점을 가지고 있습니다.

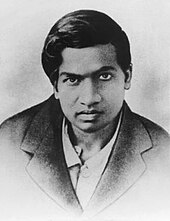

급격 수렴 급수

현대의 π 계산기는 반복 알고리즘만을 사용하지 않습니다. 1980년대와 1990년대에는 반복 알고리즘만큼 빠르면서도 메모리 집약도가 떨어지는 새로운 무한급수들이 발견되었습니다.[121] 빠른 반복 알고리즘은 1914년 인도 수학자 스리니바사 라마누잔이 우아함, 수학적 깊이, 빠른 수렴으로 주목할 만한 π에 대한 수십 가지 혁신적인 새로운 공식을 발표하면서 기대를 모았습니다. 그의 공식 중 하나는 모듈식을 기반으로 한 것입니다.

이 급수는 Machin의 공식을 포함한 대부분의 아크탄 급수보다 훨씬 빠르게 수렴합니다.[127] 빌 고스퍼(Bill Gosper)는 1985년에 1,700만자리의 기록을 세우며 π 계산의 진보에 최초로 사용했습니다. 라마누잔의 공식은 보바인 형제(조나단과 피터)와 추드노프스키 형제가 개발한 현대 알고리즘을 예측했습니다.[129] 1987년에 개발된 Chudnovsky 공식은

용어당 약 14자리의 π을 생성하며 1989년 Chudnovsky 형제가 최초로 10억 자리를 돌파한 것, 2011년 Alexander Yee와 Shigeru Kondo가 10조 자리를 돌파한 것, 2022년 Emma Haruka Iwao가 100조 자리를 돌파한 것 등 여러 기록적인 π 계산에 사용되었습니다. 유사한 공식은 라마누잔-사토 급수도 참조하십시오.

2006년에 수학자 사이먼 플러프(Simon Plouffe)는 PSLQ 정수 관계 알고리즘을 사용하여 다음 템플릿을 따르는 π에 대한 몇 가지 새로운 공식을 생성했습니다.

여기서 q는π (겔폰드 상수), k는 홀수, a, b, c는 플뢰프가 계산한 어떤 유리수입니다.[134]

몬테카를로 방법

몬테카를로 방법은 여러 번의 무작위 실험의 결과를 평가하는 방법으로 π의 근사치를 만들 수 있습니다. 부폰의 바늘은 평행선을 t개씩 긋는 면에 ℓ 길이의 바늘을 n번 떨어뜨리고, 그 중 x번이 선을 넘는 것을 쉬게 되면 (x > 0), 그러면 다음과 같은 수를 기준으로 π의 근사치를 얻을 수 있습니다.

π을 계산하는 또 다른 방법은 정사각형 안에 내접한 원을 그리고, 정사각형 안에 무작위로 점을 놓는 것입니다. 전체 점 수에 대한 원 내부 점의 비율은 대략 π/4와 같습니다.

확률을 사용하여 π을 계산하는 또 다른 방법은 확률이 동일한 X ∈ {-1,1}인 독립적인 확률 변수 X를 사용하여 생성된 랜덤 워크로 시작하는 것입니다. 연관된 임의 보행은

따라서, 각 n에 대해 이동 및 척도화된 이항 분포로부터 W가n 그려집니다. n이 변하면 W는n (이산적인) 확률적 과정을 정의합니다. 그러면 π은 다음을 통해 계산할 수 있습니다.

이 몬테카를로 방법은 원과의 관계와 무관하며, 아래에서 논의되는 중심 극한 정리의 결과입니다.

π를 근사하는 이러한 몬테카를로 방법은 다른 방법에 비해 매우 느리고 정확한 자릿수에 대한 정보를 제공하지 않습니다. 따라서 속도나 정확성이 필요할 때 π를 근사하는 데는 절대 사용되지 않습니다.

스피곳 알고리즘

1995년에 발견된 두 가지 알고리즘은 π에 대한 새로운 연구의 길을 열었습니다. 그것들은 스피곳 알고리즘이라고 불리는데, 왜냐하면 스피곳에서 물이 떨어지는 것처럼, 그것들은 계산된 후 재사용되지 않는 한 자릿수의 π을 생성하기 때문입니다. 이것은 최종 결과가 나올 때까지 모든 중간 숫자를 유지하고 사용하는 무한급수나 반복 알고리즘과 대조적입니다.[140]

수학자 스탠 왜건과 스탠리 래비노위츠는 1995년에 간단한 스피곳 알고리즘을 개발했습니다.[141][142][143] 속도는 아크탄 알고리즘과 비슷하지만 반복 알고리즘만큼 빠르지는 않습니다.[142]

또 다른 스피고트 알고리즘인 BBP 숫자 추출 알고리즘은 1995년 사이먼 플러프에 의해 발견되었습니다.[144][145]

이 공식은 이전의 다른 것들과 달리 이전의 모든 숫자를 계산하지 않고 π의 개별 16진수 숫자를 생성할 수 있습니다. 개별 이진 숫자는 개별 16진수에서 추출할 수 있으며, 8진수는 하나 또는 두 개의 16진수에서 추출할 수 있습니다. 숫자 추출 알고리즘의 중요한 응용은 레코드 π 계산의 새로운 클레임을 검증하는 것입니다. 새로운 레코드가 클레임된 후 십진법 결과를 16진수로 변환한 다음 숫자 추출 알고리즘을 사용하여 마지막 부분에 근접한 여러 개의 임의의 16진수를 계산합니다. 일치하는 경우, 이것은 전체 계산이 정확하다는 자신감을 제공합니다.[131]

분산 컴퓨팅 프로젝트 PiHex는 1998년과 2000년 사이에 벨라르 공식(BBP 알고리즘을 수정한 것)을 사용하여 π의 1,000분의 1(10) 비트를 계산했는데, 결과는 0으로 나타났습니다. 2010년 9월, 야후의 한 직원이 회사의 하둡 애플리케이션을 1,000대의 컴퓨터에서 23일 동안 사용하여 256비트의 π를 2/4조(2×10) 비트로 계산했는데, 이 역시 0이었습니다.

2022년, 플러프는 π의 자릿수를 계산하는 10진 알고리즘을 발견했습니다.

수학에서의 역할과 특징

π은 원과 밀접한 관련이 있기 때문에 기하학과 삼각법, 특히 원, 구 또는 타원과 관련된 분야에서 많은 공식에서 발견됩니다. 통계학, 물리학, 푸리에 분석, 정수론과 같은 다른 과학 분야들도 그들의 중요한 공식 중 일부에 π을 포함합니다.

기하학과 삼각법

π는 타원, 구, 원뿔, 토리와 같은 원을 기준으로 한 기하학적 도형의 넓이와 부피에 대한 공식에 나타납니다. 아래는 π을 포함하는 더 일반적인 공식들 중 일부입니다.

- 반지름이 r인 원의 원둘레는 2 πr입니다.

- 반지름이 r인 원의 넓이는 πr입니다.

- 반 장축 a와 반 단축 b를 갖는 타원의 면적은 πab.

- 반지름이 r인 구의 부피는 4/3 πr입니다.

- 반지름이 r인 구의 표면적은 4 πr입니다.

위의 공식 중 일부는 아래에 주어진 n차원 공의 부피와 경계인 (n-1)차원 구의 표면적에 대한 특수한 경우입니다.

원 외에도 일정한 너비의 다른 곡선이 있습니다. 바르비에의 정리에 의하면, 일정한 폭의 모든 곡선은 그 폭의 둘레의 π배를 갖습니다. 레울로 삼각형(정삼각형의 변을 반지름으로 하는 세 개의 원이 교차하여 형성됨)은 너비에 대해 가능한 가장 작은 면적을 가지며 원은 가장 큽니다. 또한 일정한 폭의 비원형 매끄러운 곡선과 대수적 곡선도 존재합니다.[150]

원에 의해 생성된 도형의 둘레, 면적 또는 부피를 설명하는 정적분은 일반적으로 π를 포함하는 값을 갖습니다. 예를 들어, 반지름이 1인 원의 면적의 절반을 지정하는 적분은 다음과 같습니다.[151]

이 적분에서 함수 - 2 는 반원의 x 축 위의 높이를 나타내며(제곱근은 피타고라스 정리의 결과), 적분은 반원 아래의 면적을 계산합니다.

각도의 단위

삼각함수는 각도에 의존하며, 수학자들은 일반적으로 라디안을 측정 단위로 사용합니다. π는 완전한 원이 π 라디안의 각도에 걸쳐 있는 것으로 정의되는 라디안 단위로 측정되는 각도에서 중요한 역할을 합니다. 180°의 각도 측정은 π 라디안과 동일하며 1° = π/180 라디안입니다.

일반적인 삼각함수는 π의 배수인 주기를 갖습니다. 예를 들어, 사인과 코사인은 주기 2 π를 가지므로 임의의 각도 θ와 임의의 정수 k에 대하여,

고유값

수학과 과학의 공식에서 π의 많은 모습은 기하학과 밀접한 관계와 관련이 있습니다. 그러나 π은 기하학과는 전혀 관련이 없는 많은 자연적 상황에서도 나타납니다.

많은 응용 분야에서 고유 값으로서 탁월한 역할을 합니다. 예를 들어, 이상적인 진동 문자열은 고정단 f(0) = f(1) = 0인 단위 간격 [0, 1]의 함수 f의 그래프로 모델링할 수 있습니다. 문자열의 진동 모드는 미분 ″ () + λ f () = f''(x)+\lambda f (x) = 0} 또는 f ″ (t) = - λ f (x) {\displaystyle f''(t) = -\lambda f (x)}의 해입니다. 따라서 λ는 2차 미분 연산자 f ↦ f ″ {\displaystyle f\mapssto f''}의 고유값입니다. 그리고 스투름-리우빌 이론에 의해 특정 특정 값만을 취하도록 제한됩니다. 연산자가 음의 정이므로 λ = ν를 쓰는 것이 편리하며, 여기서 ν > 0을 파수라고 합니다. 그러면 f(x) = sin(π x)는 경계 조건과 미분 방정식을 π = ν 로 만족합니다.

값 π는 사실 파수의 가장 작은 값이며, 현의 기본적인 진동 모드와 관련이 있습니다. 이를 보여주는 한 가지 방법은 함수 :[0, 1] → C {\ f에 대해 f(0) = f(1) = 0 및 f, f' 둘 다 제곱 적분 가능한 에너지를 추정하는 것입니다.

f가 죄의 배수(π x)일 때 정확히 동등하게. 여기서 π은 위링거 부등식에서 최적 상수로 나타나고, 고유값의 변분 특성을 이용하여 가장 작은 파수로 나타납니다. 결과적으로, π는 양쪽 끝점에서 사라지는 [0, 1]의 함수 공간에서 도함수 연산자의 최소 특이값입니다( H [0 1 ] {\1} [0, 1]).

부등식

π가 제공하는 수는 고차원 분석에서 유사한 고유값 문제에 나타납니다. 위에서 언급한 바와 같이 등주불평등도에서 최상의 상수로서의 역할을 통해 특징지어질 수 있습니다: 둘레 P의 평면 Jordan 곡선으로 둘러싸인 영역 A는 불평등도를 만족합니다.

이 경우 A = πr 및 P = 2 πr이기 때문에 원에 대한 동등성은 명확하게 달성됩니다.

궁극적으로 등주불평등의 결과로 π은 n차원의 임계 소볼레프 불평등에 대한 최적 상수로 나타나며, 따라서 고전적 잠재 이론과 같은 많은 물리적 현상에서도 π의 역할을 특징짓습니다. 2차원에서, 임계 소볼레브 부등식은

에서 콤팩트한 지원으로 원활한 을 위해 ∇ f }는 f의 기울기이고, ‖ f ‖ 2 {\displaystyle \f\ _{2}} 및 ‖ ∇ f ‖ 1 {\displaystyle \nablaf\ _{1}}은 각각 L 및 L-노름을 나타냅니다. 소볼레프 부등식은 (어떤 차원에서든) 등비등식 부등식과 같으며, 가장 좋은 상수는 같습니다.

위르팅거의 부등식은 또한 n차원 막의 디리클레 에너지에 대한 최상의 상수를 제공하는 고차원 푸앵카레 부등식으로 일반화됩니다. 구체적으로 π은 가장 큰 상수입니다.

지름 1의n R의 모든 볼록 부분집합 G와 평균 0의 G에 대한 제곱 적분 함수.[161] 위링거의 부등식이 일차원에서 디리클레 고유값 문제의 변량 형태인 것처럼, 푸앵카레 부등식은 어떤 차원에서든지 노이만 고유값 문제의 변량 형태입니다.

푸리에 변환과 하이젠베르크 불확정성 원리

상수 π은 푸리에 변환에서도 중요한 스펙트럼 파라미터로 나타납니다. 이것은 적분 변환이며, 실수선 위의 복소수 적분 가능 함수 f를 다음과 같이 정의된 함수에 적용합니다.

푸리에 변환과 그 역에 대한 몇 가지 다른 규칙이 있지만 그러한 규칙은 어딘가에 π을 포함해야 합니다. 그러나 위는 가장 표준적인 정의이며, L에서1 L의∞ 대수 동형인 L의2 고유한 유니터리 연산자를 제공합니다.[162]

하이젠베르크 불확정성 원리에는 숫자 π도 포함되어 있습니다. 불확정성 원리는 공간과 주파수 모두에서 함수를 국소화하는 것이 가능한 정도에 대해 급격한 하한을 제공합니다: 푸리에 변환에 대한 우리의 규칙으로,

양자 역학 시스템의 동시 위치 및 운동량 관측의 불확실성에 대한 물리적 결과는 아래에서 논의됩니다. 푸리에 분석 공식에서 π의 출현은 궁극적으로 스톤-본 노이만 정리의 결과이며, 하이젠베르크 군의 슈뢰딩거 표현의 유일성을 주장합니다.

가우스 적분

확률과 통계학 분야에서는 복잡한 현상에 대한 단순한 모형으로 정규분포를 사용하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 과학자들은 대부분의 실험에서 관측 오차가 정규분포를 따른다고 일반적으로 가정합니다.[164] 평균 μ 및 표준 편차 σ을 갖는 정규 분포의 확률 밀도 함수인 가우스 함수는 자연스럽게 다음과 같은 π를 포함합니다.

π {\displaystyle {2\pi}}}의 인수는 확률 분포에 필요한 f 의 그래프 아래 면적을 1과 같게 합니다. 다음은 가우스 적분의 변수 변경으로 인한 것입니다.[165]

그림에서 기본 종 곡선 아래의 면적은 π의 제곱근과 같다는 것을 나타냅니다.

중심 극한 정리는 확률과 통계량에서 정규 분포, 따라서 π의 중심 역할을 설명합니다. 이 정리는 궁극적으로 하이젠베르크 불확정성 원리의 고유값으로 π의 스펙트럼 특성화와 관련이 있으며, 가우시안 함수에 대해서만 불확정성 원리에서 동등성이 유지된다는 사실과 관련이 있습니다. 마찬가지로, π는 가우스 정규 분포를 자신의 푸리에 변환과 같게 만드는 고유 상수입니다. 실제로 Howe(1980)에 따르면 푸리에 분석의 기본 정리를 설정하는 "전체 비즈니스"는 가우스 적분으로 감소합니다.[163]

위상

상수 π은 표면의 미분 기하학과 위상 관계를 나타내는 가우스-보넷 공식에 나타납니다. 구체적으로, 컴팩트한 표면 σ이 가우스 곡률 K를 가지면,

여기서 χ(σ)는 정수인 오일러 특성입니다. 예를 들어 곡률 1의 구 S의 표면적(반지름과 일치하는 곡률반지름도 1이 되도록)이 있습니다. 구면의 오일러 특성은 상동성 그룹에서 계산할 수 있으며 2개와 동일한 것으로 나타났습니다. 그래서 우리는

반지름이 1인 구의 표면적에 대한 공식을 재현하는 것.

상수는 위상수학에서 다른 많은 적분 공식, 특히 Chern-Weil 동형을 통한 특성 클래스를 포함하는 공식에 나타납니다.[169]

코시 적분 공식

복합 분석에서 중요한 도구 중 하나는 양 방향(수정 가능한) Jordan 곡선 γ에 대한 함수의 등고선 통합입니다. 코시의 적분 공식의 한 형태는 점 z가 γ의 내부에 있다면,

곡선 γ이 원이 아니기 때문에 상수 π과 명확한 연관성이 없지만, 이 결과의 표준 증명은 Morera의 정리를 사용하는데, 이 정리는 적분이 곡선의 호모토피 하에서 불변한다는 것을 의미하므로 원으로 변형된 다음 극좌표에 명시적으로 적분될 수 있습니다. 더 일반적으로, 정류 가능한 폐곡선 γ에 z가 포함되지 않으면 위 적분값은 곡선의 감김수의 2 πi배인 것이 사실입니다.

일반적인 형태의 코시 적분 공식은 요르단 곡선 γ의 복소해석함수 f(z) 값과 γ의 내부점 z에서의 f(z) 값 사이의 관계를 설정합니다.

주어진 f(z)는 γ로 둘러싸인 영역에서 분석적이며 연속적으로 γ까지 확장됩니다. 코시의 적분 공식은 잔차 정리의 특별한 경우로, 만약 g(z)가 γ로 둘러싸인 영역이고 γ 근방에서 연속적이면,

벡터 미적분학과 물리학

상수 π은 벡터 미적분학과 퍼텐셜 이론에서 어디에나 존재하며, 예를 들어 쿨롱의 법칙, 가우스의 법칙, 맥스웰의 방정식, 심지어 아인슈타인의 필드 방정식에서도 그러합니다. 아마도 가장 간단한 예는 2차원 뉴턴 퍼텐셜로, 원점에 있는 점원의 퍼텐셜을 나타내며, 그와 관련된 장은 매끄럽고 방향이 있는 닫힌 표면을 통해 단위 외부 플럭스를 갖습니다.

더 높은 차원에서는 단위 n차원 부피에 의한 정규화로 인해 π 요인이 존재합니다. 예를 들어, 3차원에서 뉴턴 퍼텐셜은 다음과 같습니다.[176]

전곡률

곡선의 미분기하학에 대한 수학적 연구에서 침지된 평면 곡선의 전체 곡률은 호 길이와 관련하여 취한 곡선을 따른 곡률의 적분입니다.

감마 함수와 스털링의 근사값

계승 함수 n은 n까지의 모든 양의 정수의 곱입니다. 감마 함수는 계승의 개념(음이 아닌 정수에 대해서만 정의되는 normally)을 음의 실수를 제외한 모든 복소수로 확장하며 동일성은 γ (n) =(n {\displaystyle \Gamma (n) = (n-1)!}입니다. 감마 함수를 반 integers로 평가하면 결과에 π가 포함됩니다. 예를 들어 γ π1/2) = \Gamma(1/)={\sqrt {\pi}} 및 γ π(5/2) = 3 π 4 {\textstyle \Gamma(5/2)={\frac {3{\sqrt {\pi}}}{4}}입니다.

감마 함수는 Weierstrass 제품 개발에 의해 정의됩니다.[178]

여기서 γ는 오일러-마스케로니 상수입니다. z = 1/2 및 제곱에서 평가하면 방정식 γ π(1/2) = π는 Wallis 곱 공식으로 줄어듭니다. 감마 함수는 또한 일정한 π이 중요한 역할을 하는 함수 행렬식에 대한 리만 제타 함수 및 항등식과도 연결됩니다.

감마 함수는 유클리드 n차원 공간에서 반지름 r의 n차원 공의 부피 Vn(r)와 그 경계인 (n-1)차원 구의 표면적 Sn−1(r)를 계산하는 데 사용됩니다.[179]

또한, 함수 방정식으로부터 다음과 같은 것이 나옵니다.

감마 함수를 사용하여 큰 n에 대한계승 함수 n!에 대한 간단한 근사를 만들 수 있습니다. !~ 2πn (n n{2\}{eright스털링의 근사로 알려진 [180] 그에 상응하는,

스털링의 근사를 기하학적으로 적용할 때, δ은 n차원 유클리드 공간의 표준 심플렉스를 나타내고, (n + 1) δ은 모든 변이 n + 1배로 확장된 심플렉스를 나타냅니다. 그리고나서

에르하트의 부피 추측은 이것이 오직 하나의 격자점을 포함하는 볼록한 물체의 부피에 대한 (최적의) 상한이라는 것입니다.[181]

수론과 리만 제타 함수

리만 제타 함수 ζ는 수학의 많은 영역에서 사용됩니다. s = 2에서 평가하면 다음과 같이 기록할 수 있습니다.

이 무한급수에 대한 간단한 해를 찾는 것은 바젤 문제라고 불리는 수학의 유명한 문제였습니다. 레온하르트 오일러는 1735년에 그것이 π/6과 같다는 것을 보여주면서 그것을 풀었습니다. 오일러의 결과는 두 난수가 상대적으로 소수일 확률(즉, 공유 인자가 없을 확률)이 6/π과 같다는 수론 결과로 이어집니다. 이 확률은 어떤 수라도 소수 p로 나눌 수 있는 확률이 1/p(예를 들어 7의 정수마다 7로 나눌 수 있음)라는 관측에 근거합니다. 따라서 두 숫자가 모두 이 소수로 나눌 확률은 1/p2 이고, 둘 중 적어도 하나가 아닐 확률은 1-1/p2 입니다. 서로 다른 소수의 경우, 이러한 나눗셈 사건들은 서로 독립적입니다. 따라서 두 숫자가 상대적으로 소수일 확률은 모든 소수에 대한 곱으로 제공됩니다.[184]

이 확률은 난수 생성기와 함께 사용하여 몬테카를로 접근법을 사용하여 π을 근사화할 수 있습니다.

바젤 문제의 해결책은 기하학적으로 유도된 양 π가 소수의 분포에 깊이 연결되어 있다는 것을 의미합니다. 이것은 타마가와 수에 대한 웨일의 추측의 특별한 경우로, 각 소수 p에서 국소화되는 산술 양과 기하학적 양의 유사한 무한 곱의 동일성을 주장합니다. 즉, 어떤 국소 대칭 공간의 부피의 역수입니다. 바젤 문제의 경우 쌍곡 3매니폴드 SL2(R)/SL2(Z)입니다.[186]

제타 함수는 감마 함수뿐만 아니라 π을 포함하는 리만의 함수 방정식도 만족합니다.

또한 제타 함수의 도함수는 다음을 만족합니다.

결과적으로 고조파 발진기의 함수 행렬식에서 π를 얻을 수 있습니다. 이 함수 행렬식은 제품 확장을 통해 계산할 수 있으며 Wallis 제품 공식과 동일합니다.[187] 계산은 양자역학, 특히 수소 원자의 스펙트럼에 대한 변분 접근법에서 다시 캐스트될 수 있습니다.[188]

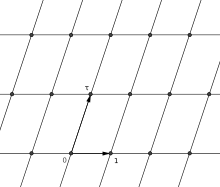

푸리에 급수

일정한 π은 주기함수의 푸리에 급수에서도 자연스럽게 나타납니다. 주기 함수는 실수의 분수 부분의 그룹 T = R/Z에 대한 함수입니다. 푸리에 분해는 T에 대한 복소수 함수 f가 T의 단일 문자의 무한 선형 중첩으로 기록될 수 있음을 보여줍니다. 즉, T에서 단위 모듈러스 복소수의 원군 U(1)까지의 연속군 동형 사상. 이것은 T의 모든 문자가 x {\ e_{n}(x)=e^{2\piinx에서 복소 지수 = π 중 하나라는 정리입니다.

T에는 복소 공액까지 고유한 문자가 있는데, 이것은 군 동형입니다. 원군에 대한 Haar 측도를 사용하면 일정한 π은 이 캐릭터의 라돈-니코딤 유도체 크기의 절반입니다. 다른 문자들은 2 π의 양의 적분 배수인 도함수를 가지고 있습니다. 결과적으로 상수 π는 Haar 측도를 갖춘 군 T가 2π의 적분 배수의 격자에 이중으로 존재할 정도로 고유한 수이다. 이것은 1차원 포아송 합 공식의 버전입니다.

모듈 형식 및 theta 함수

상수 π은 모듈 형태와 세타 함수 이론과 깊은 관계를 맺고 있습니다. 예를 들어, Chudnovsky 알고리즘은 본질적으로 타원 곡선의 j-불변을 포함합니다.

모듈 형식은 모듈식 그룹 또는 그 다양한 하위 그룹), 2{\ {의 격자 아래의 변환 특성을 특징으로 하는 상위 반평면의 홀로모픽 함수입니다 예를 들어 야코비테타 함수가 있습니다.

야코비 형태라고 불리는 일종의 모듈 형태입니다.[191] 이는 이름 = eπ i τ {\displaystyle = e^{\pii\tau }}의 용어로 작성되기도 합니다.

상수 π은 자코비테타 함수를 자동적인 형태로 만드는 고유 상수로, 특정한 방식으로 변형된다는 것을 의미합니다. 특정 ID는 모든 자동 형태를 유지합니다. 예를 들면.

이것은 θ가 이산 하이젠베르크 군 아래에서 표현으로 변형된다는 것을 의미합니다. 일반적인 모듈 형태와 다른 세타 함수들 또한 스톤-본 노이만 정리 때문에 다시 한 번 π을 수반합니다.

코시 분포와 퍼텐셜 이론

확률 밀도 함수입니다. 적분으로 인해 총 확률은 1과 같습니다.

코시 분포의 섀넌 엔트로피는 ln(4 π)과 같으며, π도 포함됩니다.

코시 분포는 가장 간단한 퍼스텐버그 측도인 반평면에서의 브라운 운동과 관련된 고전적인 포아송 커널이기 때문에 잠재 이론에서 중요한 역할을 합니다.[192] 공액 조화 함수 및 따라서 힐버트 변환은 포아송 커널의 점근선과 관련이 있습니다. 힐베르트 변환 H는 단일 적분의 코시 주값에 의해 주어진 적분 변환입니다.

상수 π은 H가 실선의 제곱 적분 가능 실수 값 함수의 힐베르트 공간에 선형 복소 구조를 정의하는 고유한 (양의) 정규화 인자입니다. 힐베르트 변환은 푸리에 변환과 마찬가지로 순수하게 힐베르트2 공간 L(R)의 변환 특성 측면에서 특징지어질 수 있습니다: 정규화 인자까지, 그것은 실제 선의 모든 반사와 함께 양의 확장과 반통근으로 통근하는 고유한 유계 선형 연산자입니다.[194] 일정한 π은 이러한 변환을 단일화하는 고유한 정규화 요인입니다.

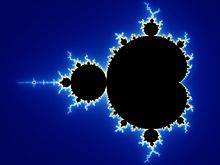

만델브로트 세트에서

만델브로 집합이라고 불리는 프랙탈에서 π의 발생은 1991년 David Boll에 의해 발견되었습니다. 그는 "목" 근처에 설정된 만델브로트의 행동을 (-0.75, 0) 조사했습니다. 점(-0.75, ε)에 대해 발산할 때까지의 반복 횟수에 ε을 곱하면 ε이 0에 가까워짐에 따라 결과는 π에 가까워집니다. 만델브로 집합의 오른쪽에 있는 큰 "계곡"의 정점에 있는 점 (0.25 + ε, 0)은 유사하게 동작합니다: 발산할 때까지의 반복 횟수에 ε의 제곱근을 곱한 값이 π하는 경향이 있습니다.

사영기하학

를 모든 미분 가능한 실수 함수의 집합 = R f 이 f ″ ) + f (x ) = 0 {\displaystyle x) + f(x) → 0} 을 만족한다고 하자. 그렇다면 V는 2차원 실수 벡터 공간이고, 미분 방정식의 초기 조건 쌍에 해당하는 두 개의 매개변수를 사용합니다. {R}의 의 ∈ R t\에 대해 다음과 같이합니다. → R {\e_{t}:은 V {\f\in V}에 연결되는 평가 함수이며, 실수 점 t에서 함수 의값e( ) f) displaystyle e_{t}(f) f(t)}입니다. 그렇다면, 각 t에 대하여, 의 커널은 V의 1차원 선형 부분공간입니다. ↦ \ker e_{t}}은 → P (실선에서 실사영선까지의 를 정의합니다. 이 기능은 주기적이며, 수량 π은 이 지도의 주기로 특징지을 수 있습니다. 이러한 맥락에서 2개의 π가 아닌 상수 π가 자연스럽게 나타난다는 점에서 주목할 만합니다.

수학외

물리적 현상 설명

물리적 상수는 아니지만, π은 종종 원과 구면 좌표계에 대한 π의 관계 때문에 우주의 기본 원리를 설명하는 방정식에 일상적으로 나타납니다. 고전역학 분야의 간단한 공식은 길이가 L인 단순한 진자의 주기 T를 작은 진폭으로 요동시켜 줍니다(g는 지구의 중력 가속도).[198]

양자역학의 핵심 공식 중 하나는 입자의 위치(δx)와 운동량(δp) 측정의 불확실성이 동시에 임의로 작을 수 없다는 것을 보여주는 하이젠베르크의 불확정성 원리입니다(여기서 h는 플랑크 상수).

π이 대략 3과 같다는 사실은 오르토포시트로늄의 비교적 긴 수명에 한 몫을 합니다. 미세 구조 상수 α에서 가장 낮은 차수에 대한 역 수명은[200]

π은 오일러에 의해 유도된 좌굴 공식과 같은 일부 구조 공학 공식에 존재합니다. 이 공식은 길이 L, 탄성 계수 E 및 면적 관성 모멘트 I가 좌굴 없이 운반할 수 있는 최대 축 하중 F를 제공합니다.

유체역학 분야는 스토크스의 법칙에서 π을 포함하고 있는데, 이는 반지름이 R인 작은 구형 물체에 작용하는 마찰력 F를 동역학적 점도 η를 가진 유체에서 속도 v로 움직이는 것과 근사합니다.

전자기학에서 진공 투과율 상수 μ는0 맥스웰 방정식에 나타나는데, 맥스웰 방정식은 전기장과 자기장의 특성과 전자기 복사를 설명합니다. 2019년 5월 20일 이전에는 정확히 다음과 같이 정의되었습니다.

이상적인 조건(균질하게 침식 가능한 기판 위의 균일한 완만한 경사)에서 구불구불한 강의 시누아성은 π에 접근합니다. 시누시티는 실제 길이와 소스에서 입까지의 직선 거리 사이의 비율입니다. 강의 굴곡의 바깥쪽 가장자리를 따라 흐르는 더 빠른 해류는 안쪽 가장자리를 따라 흐르는 것보다 더 많은 침식을 일으켜 굴곡을 훨씬 더 멀리 밀어내고 강의 전체적인 루프성을 증가시킵니다. 그러나 이러한 루프는 결국 강이 장소와 "단락"에서 다시 두 배로 늘어나게 하고, 그 과정에서 소활 호수를 만듭니다. 이 두 상반된 요소 사이의 균형은 실제 길이와 소스와 마우스 사이의 직접적인 거리 사이의 평균 π 비율로 이어집니다.

숫자 외우기

Piphilology는 π의 많은 숫자를 외우는 관습이며, 세계 기록은 기네스 세계 기록에 의해 보관됩니다. 기네스 세계 기록이 인증한 π의 숫자 암기 기록은 2015년 3월 21일 인도에서 9시간 27분 만에 라즈비어 미나(Rajveer Meena)가 암송한 70,000자리입니다. 2006년, 은퇴한 일본인 엔지니어인 하라구치 아키라는 소수점 10만 개를 암송했다고 주장했지만, 그 주장은 기네스 세계 기록에 의해 검증되지 않았습니다.[207]

한 가지 일반적인 기술은 단어 길이가 π의 숫자를 나타내는 이야기나 시를 암기하는 것입니다. 첫 번째 단어는 세 글자, 두 번째 단어는 한 글자, 세 번째 단어는 네 글자, 네 번째 단어는 한 글자, 다섯 번째 단어는 다섯 글자 등입니다. 그런 암기 보조 장치를 기억술이라고 합니다. 원래 영국 과학자 제임스 진스가 고안한 기억술의 초기 예로는 "양자역학을 포함하는 격한 강의 후에 알코올은 물론 내가 어떻게 마실 것인가"가 있습니다.[205] 시를 사용할 때는 핌이라고도 합니다.[208] π을 외우는 시는 영어 외에도 여러 언어로 작곡되어 왔습니다. 기록을 세우는 π 암기자는 일반적으로 시에 의존하지 않고 숫자 패턴과 운율의 방법을 기억하는 등의 방법을 사용합니다.

몇몇 저자들은 π의 숫자를 사용하여 단어 길이가 π의 숫자를 나타내는데 필요한 새로운 형태의 제약된 글쓰기를 확립했습니다. 카다이아 카덴차는 이런 식으로 π의 첫 3835자리를 담고 있고, 장편 '깨어나지 말고'에는 각각 π의 한 자리 수를 나타내는 1만 개의 단어가 들어 있습니다.

대중문화에서는

아마도 그것의 정의의 단순함과 공식에 어디에나 있는 존재 때문에, π은 다른 수학적 구조보다 대중 문화에서 더 많이 대표되어 왔습니다.

2008년 10월 BBC Four에서 방영된 2008년 오픈 유니버시티와 BBC 다큐멘터리 공동제작인 수학 이야기에서 영국 수학자 마르쿠스 뒤 사우토이는 인도를 방문하여 삼각법에 대한 기여도를 조사할 때 π을 계산하는 역사적으로 최초로 정확한 공식을 시각화한 것을 보여줍니다.

파리의 과학박물관인 데카부베르 팔레 드 라 데카부베르뜨에는 파이룸으로 알려진 원형의 방이 있습니다. 벽에는 707자리의 π이 새겨져 있습니다. 숫자는 돔과 같은 천장에 부착된 큰 나무 문자입니다. 이 숫자들은 영국 수학자 윌리엄 섕크스의 1873년 계산에 근거한 것으로, 528번째 숫자에서 시작하는 오류를 포함하고 있습니다. 1946년에 오류가 감지되어 1949년에 수정되었습니다.[214]

칼 세이건(Carl Sagan)의 1985년 소설 컨택트(Contact)에서 우주의 창조자가 π의 자릿수 깊숙이 메시지를 묻었다고 제안됩니다. 이야기의 이 부분은 소설의 영화화에서 빠졌습니다.[215][216] π의 숫자는 2005년 케이트 부시의 앨범 에어리얼에 수록된 노래 "Pi"의 가사에도 포함되어 있습니다. 1967년 스타 트렉 에피소드 "울프 인 더 폴드"에서는 제어 불능 컴퓨터가 "마지막 자리까지 π의 값을 계산하라"는 지시를 받아 포함됩니다.

미국에서는 파이의 날이 3월 14일(미국식으로 3/14로 표기)로 학생들 사이에서 인기가 많습니다.[46] π와 그것의 디지털 표현은 수학적으로 그리고 기술적으로 마음을 가진 집단들 사이에서 속 농담을 하기 위해 자주 자칭 "수학 괴짜들"에 의해 사용됩니다. 매사추세츠 공과대학교나 렌셀레어 폴리테크닉 인스티튜트의 다양한 대학 응원에는 "3.14159"가 포함됩니다.[218][219] 2015년 Pi Day는 3/14/15 9:26:53 날짜와 시간에 pi의 숫자가 더 많이 반영되었기 때문에 특히 중요했습니다.[220][221] 날짜가 일반적으로 일/월/년 형식으로 표시되는 세계 일부 지역에서 7월 22일은 "Pi 근사의 날"로 22/7 = 3.142857입니다.

어떤 사람들은 π을 τ =2 π로 대체할 것을 제안하면서, 한 번의 회전에서 라디안의 수 또는 원의 둘레와 반지름의 비율로서 τ이 π보다 더 자연스럽고 많은 공식을 단순화한다고 주장했습니다. 이러한 τ의 사용은 주류 수학에 진출하지 못했지만, 2010년 이후로 사람들은 6월 28일에 투 파이의 날 또는 타우의 날을 기념하게 되었습니다.

1897년, 한 아마추어 수학자는 인디애나 주 의회를 설득하여 원을 제곱하는 방법을 설명하고 3.2를 포함한 π에 대한 다양한 잘못된 값을 암시하는 텍스트를 포함하는 인디아나 파이 법안을 통과시키려 했습니다. 이 법안은 입법 기관에 의해 수학 상수의 값을 설정하려는 시도로 악명이 높습니다. 이 법안은 인디애나주 하원에서 통과됐지만 상원에서 부결돼 법이 되지는 못했습니다.[228]

컴퓨터 문화에서

현대 인터넷 문화에서 개인과 조직은 종종 숫자 π에 경의를 표합니다. 예를 들어, 컴퓨터 과학자 도날드 크누스는 자신의 프로그램 TeX의 버전 번호가 π에 접근하도록 했습니다. 버전은 3, 3.1, 3.14 등입니다.[229] τ는 여러 프로그래밍 언어에 미리 정의된 상수로 추가되었습니다.

참고 항목

참고문헌

해설주

인용

- ^ 앤드류스, 애스키 & 로이 1999, 59쪽.

- ^ Gupta, R. C. (1992). "On the remainder term in the Madhava–Leibniz's series". Ganita Bharati. 14 (1–4): 68–71.

- ^ a b c Jones, William (1706). Synopsis Palmariorum Matheseos. London: J. Wale. pp. 243, 263. p. 263:

There are various other ways of finding the Lengths, or Areas of particular Curve Lines or Planes, which may very much facilitate the Practice; as for instance, in the Circle, the Diameter is to Circumference as 1 to

3.14159, &c. = π. This Series (among others for the same purpose, and drawn from the same Principle) I receiv'd from the Excellent Analyst, and my much Esteem'd Friend Mr. John Machin; and by means thereof, Van Ceulen's Number, or that in Art. 64.38. may be Examin'd with all desireable Ease and Dispatch.에서 재인쇄

- ^ "πe trillion digits of π". pi2e.ch. Archived from the original on 6 December 2016.

- ^ Haruka Iwao, Emma (14 March 2019). "Pi in the sky: Calculating a record-breaking 31.4 trillion digits of Archimedes' constant on Google Cloud". Google Cloud Platform. Archived from the original on 19 October 2019. Retrieved 12 April 2019.

- ^ Arndt & Henel 2006, 17쪽.

- ^ Bailey, David H.; Plouffe, Simon M.; Borwein, Peter B.; Borwein, Jonathan M. (1997). "The quest for PI". The Mathematical Intelligencer. 19 (1): 50–56. CiteSeerX 10.1.1.138.7085. doi:10.1007/BF03024340. ISSN 0343-6993. S2CID 14318695.

- ^ a b Oughtred, William (1652). Theorematum in libris Archimedis de sphaera et cylindro declarario (in Latin). Excudebat L. Lichfield, Veneunt apud T. Robinson.

δ.π :: semidiameter. semiperipheria

- ^ "pi". Dictionary.reference.com. 2 March 1993. Archived from the original on 28 July 2014. Retrieved 18 June 2012.

- ^ a b c Arndt & Henel 2006, 8쪽.

- ^ Apostol, Tom (1967). Calculus. Vol. 1 (2nd ed.). Wiley. p. 102.

From a logical point of view, this is unsatisfactory at the present stage because we have not yet discussed the concept of arc length

- ^ a b c 리머트 2012, 페이지 129.

- ^ Baltzer, Richard (1870). Die Elemente der Mathematik [The Elements of Mathematics] (in German). Hirzel. p. 195. Archived from the original on 14 September 2016.

- ^ Landau, Edmund (1934). Einführung in die Differentialrechnung und Integralrechnung (in German). Noordoff. p. 193.

- ^ a b Rudin, Walter (1976). Principles of Mathematical Analysis. McGraw-Hill. p. 183. ISBN 978-0-07-054235-8.

- ^ Rudin, Walter (1986). Real and complex analysis. McGraw-Hill. p. 2.

- ^ Ahlfors, Lars (1966). Complex analysis. McGraw-Hill. p. 46.

- ^ Bourbaki, Nicolas (1981). Topologie generale. Springer. §VIII.2.

- ^ a b Bourbaki, Nicolas (1979). Fonctions d'une variable réelle (in French). Springer. §II.3.

- ^ a b Arndt & Henel 2006, 5쪽.

- ^ Salikhov, V. (2008). "On the Irrationality Measure of pi". Russian Mathematical Surveys. 53 (3): 570–572. Bibcode:2008RuMaS..63..570S. doi:10.1070/RM2008v063n03ABEH004543. S2CID 250798202.

- ^ Arndt & Henel 2006, 22-23쪽.

- ^ Arndt & Henel 2006, pp. 22, 28–30.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 3.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 6.

- ^ Posamentier & Lehmann 2004, 25페이지

- ^ Eymard & Lafon 2004, 페이지 129

- ^ Beckmann, Peter (1989) [1974]. History of Pi. St. Martin's Press. p. 37. ISBN 978-0-88029-418-8.

- ^ Schlager, Neil; Lauer, Josh (2001). Science and Its Times: Understanding the Social Significance of Scientific Discovery. Gale Group. ISBN 978-0-7876-3933-4. Archived from the original on 13 December 2019. Retrieved 19 December 2019.Schlager, Neil; Lauer, Josh (2001). Science and Its Times: Understanding the Social Significance of Scientific Discovery. Gale Group. ISBN 978-0-7876-3933-4. Archived from the original on 13 December 2019. Retrieved 19 December 2019.p. 185

- ^ a b Eymard & Lafon 2004, 78쪽

- ^ Arndt & Henel 2006, 33쪽.

- ^ a b Mollin, R. A. (1999). "Continued fraction gems". Nieuw Archief voor Wiskunde. 17 (3): 383–405. MR 1743850.

- ^ Lange, L.J. (May 1999). "An Elegant Continued Fraction for π". The American Mathematical Monthly. 106 (5): 456–458. doi:10.2307/2589152. JSTOR 2589152.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 240.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 242.

- ^ Kennedy, E.S. (1978). "Abu-r-Raihan al-Biruni, 973–1048". Journal for the History of Astronomy. 9: 65. Bibcode:1978JHA.....9...65K. doi:10.1177/002182867800900106. S2CID 126383231. Ptolemy used a three-sexagesimal-digit approximation, and Jamshīd al-Kāshī expanded this to nine digits; see Aaboe, Asger (1964). Episodes from the Early History of Mathematics. New Mathematical Library. Vol. 13. New York: Random House. p. 125. ISBN 978-0-88385-613-0. Archived from the original on 29 November 2016.

- ^ Abramson 2014, 섹션 8.5: 복소수의 극 형태.

- ^ a b Bronshteĭn & Semendiaev 1971, p. 592

- ^ Maor, Eli (2009). E: The Story of a Number. Princeton University Press. p. 160. ISBN 978-0-691-14134-3.

- ^ Andrews, Askey & Roy 1999, 14쪽.

- ^ a b Arndt & Henel 2006, 167쪽.

- ^ Herz-Fischler, Roger (2000). The Shape of the Great Pyramid. Wilfrid Laurier University Press. pp. 67–77, 165–166. ISBN 978-0-88920-324-2. Archived from the original on 29 November 2016. Retrieved 5 June 2013.

- ^ Plofker, Kim (2009). Mathematics in India. Princeton University Press. p. 27. ISBN 978-0691120676.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 170.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 175, 205.

- ^ a b c Borwein, Jonathan M. (2014). "The life of π: from Archimedes to ENIAC and beyond". In Sidoli, Nathan; Van Brummelen, Glen (eds.). From Alexandria, through Baghdad: Surveys and studies in the ancient Greek and medieval Islamic mathematical sciences in honor of J. L. Berggren. Heidelberg: Springer. pp. 531–561. doi:10.1007/978-3-642-36736-6_24. MR 3203895.

- ^ Arndt & Henel 2006, 171쪽.

- ^ Arndt & Henel 2006, p. 176

- ^ Boyer & Merzbach 1991, 168쪽

- ^ Arndt & Henel 2006, pp. 15–16, 175, 184–186, 205. 그리엔베르거는 1630년에 39자리를, 샤프는 1699년에 71자리를 달성했습니다.

- ^ Arndt & Henel 2006, pp. 176–177.

- ^ a b Boyer & Merzbach 1991, 202쪽

- ^ Arndt & Henel 2006, 177쪽.

- ^ Arndt & Henel 2006, 178쪽.

- ^ Arndt & Henel 2006, 179쪽.

- ^ a b Arndt & Henel 2006, 180쪽.

- ^ Azarian, Mohammad K. (2010). "al-Risāla al-muhītīyya: A Summary". Missouri Journal of Mathematical Sciences. 22 (2): 64–85. doi:10.35834/mjms/1312233136.

- ^ O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F. (1999). "Ghiyath al-Din Jamshid Mas'ud al-Kashi". MacTutor History of Mathematics archive. Archived from the original on 12 April 2011. Retrieved 11 August 2012.

- ^ a b c Arndt & Henel 2006, p. 182

- ^ Arndt & Henel 2006, pp. 182–183.

- ^ Arndt & Henel 2006, p. 183

- ^ Grienbergerus, Christophorus (1630). Elementa Trigonometrica (PDF) (in Latin). Archived from the original (PDF) on 1 February 2014. His evaluation was 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 4196 < π < 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 4199.

- ^ Brezinski, C. (2009). "Some pioneers of extrapolation methods". In Bultheel, Adhemar; Cools, Ronald (eds.). The Birth of Numerical Analysis. World Scientific. pp. 1–22. doi:10.1142/9789812836267_0001. ISBN 978-981-283-625-0.

- ^ Yoder, Joella G. (1996). "Following in the footsteps of geometry: The mathematical world of Christiaan Huygens". De Zeventiende Eeuw. 12: 83–93 – via Digital Library for Dutch Literature.

- ^ Arndt & Hanel 2006, pp. 185–191

- ^ a b c d Roy, Ranjan (1990). "The Discovery of the Series Formula for π by Leibniz, Gregory and Nilakantha" (PDF). Mathematics Magazine. 63 (5): 291–306. doi:10.1080/0025570X.1990.11977541.

- ^ Arndt & Henel 2006, pp. 185–186.

- ^ Joseph, George Gheverghese (1991). The Crest of the Peacock: Non-European Roots of Mathematics. Princeton University Press. p. 264. ISBN 978-0-691-13526-7.

- ^ a b Arndt & Henel 2006, p. 187

- ^ OEIS: A060294

- ^ Vieta, Franciscus (1593). Variorum de rebus mathematicis responsorum. Vol. VIII.

- ^ a b Arndt & Henel 2006, p. 188. 아른트가 인용한 뉴턴.

- ^ Horvath, Miklos (1983). "On the Leibnizian quadrature of the circle" (PDF). Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis (Sectio Computatorica). 4: 75–83.

- ^ a b Eymard & Lafon 2004, 페이지 53–54

- ^ Cooker, M.J. (2011). "Fast formulas for slowly convergent alternating series" (PDF). Mathematical Gazette. 95 (533): 218–226. doi:10.1017/S0025557200002928. S2CID 123392772. Archived from the original on 4 May 2019. Retrieved 23 February 2023.

{{cite journal}}: CS1 maint: bot: 원본 URL 상태 알 수 없음(링크) - ^ Arndt & Henel 2006, p. 189

- ^ Tweddle, Ian (1991). "John Machin and Robert Simson on Inverse-tangent Series for π". Archive for History of Exact Sciences. 42 (1): 1–14. doi:10.1007/BF00384331. JSTOR 41133896. S2CID 121087222.

- ^ Arndt & Henel 2006, pp. 192-193.

- ^ a b Arndt & Henel 2006, pp. 72–74

- ^ Lehmer, D. H. (1938). "On Arccotangent Relations for π" (PDF). American Mathematical Monthly. 45 (10): 657-664 Published by: Mathematical Association of America. doi:10.1080/00029890.1938.11990873. JSTOR 2302434.

- ^ Roy, Ranjan (2021) [1st ed. 2011]. Series and Products in the Development of Mathematics. Vol. 1 (2 ed.). Cambridge University Press. pp. 215–216, 219–220.

Newton, Isaac (1971). Whiteside, Derek Thomas (ed.). The Mathematical Papers of Isaac Newton. Vol. 4, 1674–1684. Cambridge University Press. pp. 526–653.

- ^ Sandifer, Ed (2009). "Estimating π" (PDF). How Euler Did It. 에서 재인쇄

Euler, Leonhard (1755). "§2.2.30". Institutiones Calculi Differentialis (in Latin). Academiae Imperialis Scientiarium Petropolitanae. p. 318. E 212.

Euler, Leonhard (1798) [written 1779]. "Investigatio quarundam serierum, quae ad rationem peripheriae circuli ad diametrum vero proxime definiendam maxime sunt accommodatae". Nova Acta Academiae Scientiarum Petropolitinae. 11: 133–149, 167–168. E 705.

Chien-Lih, Hwang (2004). "88.38 Some Observations on the Method of Arctangents for the Calculation of π". Mathematical Gazette. 88 (512): 270–278. doi:10.1017/S0025557200175060. S2CID 123532808.

Chien-Lih, Hwang (2005). "89.67 An elementary derivation of Euler's series for the arctangent function". Mathematical Gazette. 89 (516): 469–470. doi:10.1017/S0025557200178404. S2CID 123395287.

- ^ Arndt & Henel 2006, pp. 192–196, 205.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 194–196

- ^ Hayes, Brian (September 2014). "Pencil, Paper, and Pi". American Scientist. Vol. 102, no. 5. p. 342. doi:10.1511/2014.110.342. Retrieved 22 January 2022.

- ^ a b Borwein, J.M.; Borwein, P.B. (1988). "Ramanujan and Pi". Scientific American. 256 (2): 112–117. Bibcode:1988SciAm.258b.112B. doi:10.1038/scientificamerican0288-112.

Arndt & Hanel 2006, pp. 15–17, 70–72, 104, 156, 192–197, 201–202 - ^ Arndt & Henel 2006, 69–72쪽.

- ^ Borwein, J.M.; Borwein, P.B.; Dilcher, K. (1989). "Pi, Euler Numbers, and Asymptotic Expansions". American Mathematical Monthly. 96 (8): 681–687. doi:10.2307/2324715. hdl:1959.13/1043679. JSTOR 2324715.

- ^ Arndt & Henel 2006, 공식 16.10, 페이지 223.

- ^ Wells, David (1997). The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Numbers (revised ed.). Penguin. p. 35. ISBN 978-0-14-026149-3.

- ^ a b Posamentier & Lehmann 2004, 페이지 284

- ^ Lambert, Johann, "Mémoire surquelques propriétés remarquable des quantités des crossendantes circulaires et logiques," 1997년 Bergren, Borwein & Borwein, pp. 129–140

- ^ Lindemann, F. (1882). "Über die Ludolph'sche Zahl". Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 2: 679–682.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 196.

- ^ 하디와 라이트 1938년과 2000년: 177 각주 § 11.13-14는 린데만의 증명을 수학에 나타난 것으로 언급합니다. 앤 20 (1882), 213–225.

- ^ cf Hardy and Wright 1938 및 2000:177 각주 § 11.13–14. e와 π가 초월적이라는 증거는 170-176쪽에서 확인할 수 있습니다. 그들은 1927년 란다우 또는 1910년 페론에서 두 가지 증명 자료를 인용하고 있습니다; 전체 인용은 417-419쪽의 "책 목록"을 참조하세요.

- ^ a b Cajori, Florian (2007). A History of Mathematical Notations: Vol. II. Cosimo, Inc. pp. 8–13. ISBN 978-1-60206-714-1.

the ratio of the length of a circle to its diameter was represented in the fractional form by the use of two letters ... J.A. Segner ... in 1767, he represented 3.14159... by δ:π, as did Oughtred more than a century earlier

- ^ Schepler, H.C. (1950) "The Chronology of Pi" Mathematics Magazine. 23.

Part 1. Jan/Feb. (3): 165–170. doi:10.2307/3029284.

Part 2. Mar/Apr. (4): 216-228. doi:10.2307/3029832.

Part 3. May/Jun. (5): 279-283. doi:10.2307/3029000.

페이지 220 참조: William Owred는 원의 주변(즉, 둘레)을 나타내기 위해 문자 π를 사용했습니다. - ^ a b Smith, David E. (1958). History of Mathematics. Courier Corporation. p. 312. ISBN 978-0-486-20430-7.

- ^ Archibald, R.C. (1921). "Historical Notes on the Relation e−(π/2) = ii". The American Mathematical Monthly. 28 (3): 116–121. doi:10.2307/2972388. JSTOR 2972388.

It is noticeable that these letters are never used separately, that is, π is not used for 'Semiperipheria'

- ^ a b c d Arndt & Henel 2006, 166쪽.

- ^ 예를 들어 (영문 번역: )를 참조하십시오.

- ^ Barrow, Isaac (1860). "Lecture XXIV". In Whewell, William (ed.). The mathematical works of Isaac Barrow (in Latin). Harvard University. Cambridge University press. p. 381.

- ^ Gregorius, David (1695). "Ad Reverendum Virum D. Henricum Aldrich S.T.T. Decanum Aedis Christi Oxoniae" (PDF). Philosophical Transactions (in Latin). 19 (231): 637–652. Bibcode:1695RSPT...19..637G. doi:10.1098/rstl.1695.0114. JSTOR 102382.

- ^ Arndt & Hanel 2006, p. 165: Jones의 텍스트 팩시밀리는 1997년 Borwein & Borwein, Bergren에 있습니다, pp. 108–109.

- ^ Segner, Joannes Andreas (1756). Cursus Mathematicus (in Latin). Halae Magdeburgicae. p. 282. Archived from the original on 15 October 2017. Retrieved 15 October 2017.

- ^ 2016년 6월 10일 Wayback Machine에서 Ian Bruce의 영문 번역: "주변부에 대한 반지름의 비율에 대해 π을 취합니다. 이 작업에서 오일러의 π은 우리의 π의 두 배입니다."

- ^ Euler, Leonhard (1747). Henry, Charles (ed.). Lettres inédites d'Euler à d'Alembert. Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche (in French). Vol. 19 (published 1886). p. 139. E858.

Car, soit π la circonference d'un cercle, dout le rayon est = 1

의 영어 번역. - ^ 이안 브루스(Ian Bruce)의 2016년 6월 10일 웨이백 머신(Wayback Machine)에 보관된 영문 번역본: "1: π은 직경과 원주의 비율을 나타냅니다."

- ^ Euler, Leonhard (1707–1783) (1922). Leonhardi Euleri opera omnia. 1, Opera mathematica. Volumen VIII, Leonhardi Euleri introductio in analysin infinitorum. Tomus primus / ediderunt Adolf Krazer et Ferdinand Rudio (in Latin). Lipsae: B.G. Teubneri. pp. 133–134. E101. Archived from the original on 16 October 2017. Retrieved 15 October 2017.

{{cite book}}: CS1 main: 숫자 이름: 저자 목록 (링크) - ^ Segner, Johann Andreas von (1761). Cursus Mathematicus: Elementorum Analyseos Infinitorum Elementorum Analyseos Infinitorvm (in Latin). Renger. p. 374.

Si autem π notet peripheriam circuli, cuius diameter eſt 2

- ^ Arndt & Henel 2006, 205쪽.

- ^ a b Arndt & Henel 2006, 페이지 197.

- ^ Reitwiesner, George (1950). "An ENIAC Determination of pi and e to 2000 Decimal Places". Mathematical Tables and Other Aids to Computation. 4 (29): 11–15. doi:10.2307/2002695. JSTOR 2002695.

- ^ Nicholson, J. C.; Jeenel, J. (1955). "Some comments on a NORC Computation of π". Math. Tabl. Aids. Comp. 9 (52): 162–164. doi:10.2307/2002052. JSTOR 2002052.

- ^ Arndt & Henel 2006, 15-17쪽.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 131.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 132, 140.

- ^ a b Arndt & Henel 2006, 페이지 87.

- ^ Arndt & Hanel 2006, pp. 111 (5회), pp. 113–114 (4회). 알고리즘에 대한 자세한 내용은

- ^ a b c Bailey, David H. (16 May 2003). "Some Background on Kanada's Recent Pi Calculation" (PDF). Archived (PDF) from the original on 15 April 2012. Retrieved 12 April 2012.

- ^ Arndt & Henel 2006, 17-19쪽

- ^ Schudel, Matt (25 March 2009). "John W. Wrench, Jr.: Mathematician Had a Taste for Pi". The Washington Post. p. B5.

- ^ Connor, Steve (8 January 2010). "The Big Question: How close have we come to knowing the precise value of pi?". The Independent. London. Archived from the original on 2 April 2012. Retrieved 14 April 2012.

- ^ Arndt & Henel 2006, p. 18

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 103–104

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 104

- ^ Arndt & Hanel 2006, 페이지 104, 206

- ^ Arndt & Hanel 2006, 페이지 110–111

- ^ Eymard & Lafon 2004, 254쪽

- ^ a b Bailey, David H.; Borwein, Jonathan M. (2016). "15.2 Computational records". Pi: The Next Generation, A Sourcebook on the Recent History of Pi and Its Computation. Springer International Publishing. p. 469. doi:10.1007/978-3-319-32377-0. ISBN 978-3-319-32375-6.

- ^ Cassel, David (11 June 2022). "How Google's Emma Haruka Iwao Helped Set a New Record for Pi". The New Stack.

- ^ PSLQ는 최소 제곱의 부분합을 의미합니다.

- ^ Plouffe, Simon (April 2006). "Identities inspired by Ramanujan's Notebooks (part 2)" (PDF). Archived (PDF) from the original on 14 January 2012. Retrieved 10 April 2009.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 39

- ^ Ramaley, J.F. (October 1969). "Buffon's Noodle Problem". The American Mathematical Monthly. 76 (8): 916–918. doi:10.2307/2317945. JSTOR 2317945.

- ^ Arndt & Henel 2006, 39-40쪽

Posamentier & Lehmann 2004, 페이지 105 - ^ Grünbaum, B. (1960). "Projection Constants". Transactions of the American Mathematical Society. 95 (3): 451–465. doi:10.1090/s0002-9947-1960-0114110-9.

- ^ Arndt & Henel 2006, pp. 43

Posamentier & Lehmann 2004, 페이지 105–108 - ^ a b Arndt & Henel 2006, 페이지 77–84.

- ^ a b Gibbons, Jeremy (2006). "Unbounded spigot algorithms for the digits of pi" (PDF). The American Mathematical Monthly. 113 (4): 318–328. doi:10.2307/27641917. JSTOR 27641917. MR 2211758.

- ^ a b Arndt & Henel 2006, 페이지 77.

- ^ Rabinowitz, Stanley; Wagon, Stan (March 1995). "A spigot algorithm for the digits of Pi". American Mathematical Monthly. 102 (3): 195–203. doi:10.2307/2975006. JSTOR 2975006.

- ^ a b Arndt & Henel 2006, 페이지 117, 126–128.

- ^ Bailey, David H.; Borwein, Peter B.; Plouffe, Simon (April 1997). "On the Rapid Computation of Various Polylogarithmic Constants" (PDF). Mathematics of Computation. 66 (218): 903–913. Bibcode:1997MaCom..66..903B. CiteSeerX 10.1.1.55.3762. doi:10.1090/S0025-5718-97-00856-9. S2CID 6109631. Archived (PDF) from the original on 22 July 2012.

- ^ Arndt & Henel 2006, 20페이지

벨라드 공식: - ^ Palmer, Jason (16 September 2010). "Pi record smashed as team finds two-quadrillionth digit". BBC News. Archived from the original on 17 March 2011. Retrieved 26 March 2011.

- ^ Weisstein, Eric W. "Digit-Extraction Algorithm". mathworld.wolfram.com. Retrieved 21 October 2023.

- ^ 브론쉬테 ĭ & 세멘디아 ev 1971, 페이지 200, 209

- ^ Martini, Horst; Montejano, Luis; Oliveros, Déborah (2019). Bodies of Constant Width: An Introduction to Convex Geometry with Applications. Birkhäuser. doi:10.1007/978-3-030-03868-7. ISBN 978-3-030-03866-3. MR 3930585. S2CID 127264210.

바르비에의 정리, 코롤러리 5.1.1, 페이지 98; 룰루 삼각형, 페이지 3, 10; 라비노위츠에 의한 분석 곡선과 같은 매끄러운 곡선, § 5.3.3, 페이지 111–112를 참조하십시오.

- ^ Herman, Edwin; Strang, Gilbert (2016). "Section 5.5, Exercise 316". Calculus. Vol. 1. OpenStax. p. 594.

- ^ Abramson 2014, 섹션 5.1: 각도.

- ^ a b 브론시테 ĭ & 세멘디아 ev 1971, 210-211쪽

- ^ Hilbert, David; Courant, Richard (1966). Methods of mathematical physics, volume 1. Wiley. pp. 286–290.

- ^ Dym & McKean 1972, 페이지 47.

- ^ Thompson, William (1894). "Isoperimetrical problems". Nature Series: Popular Lectures and Addresses. II: 571–592.

- ^ Chavel, Isaac (2001). Isoperimetric inequalities. Cambridge University Press.

- ^ Talenti, Giorgio (1976). "Best constant in Sobolev inequality". Annali di Matematica Pura ed Applicata. 110 (1): 353–372. CiteSeerX 10.1.1.615.4193. doi:10.1007/BF02418013. ISSN 1618-1891. S2CID 16923822.

- ^ L. Esposito; C. Nitsch; C. Trombetti (2011). "Best constants in Poincaré inequalities for convex domains". arXiv:1110.2960 [math.AP].

- ^ Del Pino, M.; Dolbeault, J. (2002). "Best constants for Gagliardo–Nirenberg inequalities and applications to nonlinear diffusions". Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. 81 (9): 847–875. CiteSeerX 10.1.1.57.7077. doi:10.1016/s0021-7824(02)01266-7. S2CID 8409465.

- ^ Payne, L.E.; Weinberger, H.F. (1960). "An optimal Poincaré inequality for convex domains". Archive for Rational Mechanics and Analysis. 5 (1): 286–292. Bibcode:1960ArRMA...5..286P. doi:10.1007/BF00252910. ISSN 0003-9527. S2CID 121881343.

- ^ Folland, Gerald (1989). Harmonic analysis in phase space. Princeton University Press. p. 5.

- ^ a b Howe, Roger (1980). "On the role of the Heisenberg group in harmonic analysis". Bulletin of the American Mathematical Society. 3 (2): 821–844. doi:10.1090/S0273-0979-1980-14825-9. MR 0578375.

- ^ Feller, W. 확률 이론과 그 응용에 대한 소개, Vol. 1, Wiley, 1968, pp. 174–190.

- ^ a b 브론쉬테 ĭ와 세멘디아예프 1971, 페이지 106–107, 744, 748

- ^ Dym & McKean 1972, 2.7절

- ^ Stein, Elias; Weiss, Guido (1971). Fourier analysis on Euclidean spaces. Princeton University Press. p. 6.Stein, Elias; Weiss, Guido (1971). Fourier analysis on Euclidean spaces. Princeton University Press. p. 6.정리 1.13.

- ^ Spivak, Michael (1999). A Comprehensive Introduction to Differential Geometry. Vol. 3. Publish or Perish Press.Spivak, Michael (1999). A Comprehensive Introduction to Differential Geometry. Vol. 3. Publish or Perish Press.6장.

- ^ Kobayashi, Shoshichi; Nomizu, Katsumi (1996). Foundations of Differential Geometry. Vol. 2 (New ed.). Wiley Interscience. p. 293.Kobayashi, Shoshichi; Nomizu, Katsumi (1996). Foundations of Differential Geometry. Vol. 2 (New ed.). Wiley Interscience. p. 293.제12장 특성수업

- ^ Ahlfors, Lars (1966). Complex analysis. McGraw-Hill. p. 115.

- ^ Joglekar, S. D. (2005). Mathematical Physics. Universities Press. p. 166. ISBN 978-81-7371-422-1.

- ^ Schey, H. M. (1996). Div, Grad, Curl, and All That: An Informal Text on Vector Calculus. W.W. Norton. ISBN 0-393-96997-5.

- ^ Yeo, Adrian (2006). The pleasures of pi, e and other interesting numbers. World Scientific Pub. p. 21. ISBN 978-981-270-078-0.

- ^ Ehlers, Jürgen (2000). Einstein's Field Equations and Their Physical Implications. Springer. p. 7. ISBN 978-3-540-67073-5.

- ^ Gilbarg, D.; Trudinger, Neil (1983), Elliptic Partial Differential Equations of Second Order, New York: Springer, ISBN 3-540-41160-7

- ^ Gilbarg, D.; Trudinger, Neil (1983), Elliptic Partial Differential Equations of Second Order, New York: Springer, ISBN 3-540-41160-7

- ^ 브론시테 ĭ와 세멘디아 ev 1971, 191-192쪽

- ^ Artin, Emil (1964). The Gamma Function. Athena series; selected topics in mathematics (1st ed.). Holt, Rinehart and Winston.

- ^ Evans, Lawrence (1997). Partial Differential Equations. AMS. p. 615.

- ^ 브론쉬테 ĭ와 세멘디아예프 1971, 190쪽

- ^ Benjamin Nill; Andreas Paffenholz (2014). "On the equality case in Erhart's volume conjecture". Advances in Geometry. 14 (4): 579–586. arXiv:1205.1270. doi:10.1515/advgeom-2014-0001. ISSN 1615-7168. S2CID 119125713.

- ^ Arndt & Hanel 2006, 페이지 41–43

- ^ 이 정리는 1881년 에르네스토 체사로에 의해 증명되었습니다. 여기에 제공된 직관적이고 비공식적인 증거보다 더 엄격한 증거는 다음을 참조하십시오.

- ^ Ogilvy, C. S.; Anderson, J. T. (1988). Excursions in Number Theory. Dover Publications Inc. pp. 29–35. ISBN 0-486-25778-9.

- ^ Arndt & Henel 2006, 페이지 43

- ^ Platonov, Vladimir; Rapinchuk, Andrei (1994). Algebraic Groups and Number Theory. Academic Press. pp. 262–265.

- ^ Sondow, J. (1994). "Analytic continuation of Riemann's zeta function and values at negative integers via Euler's transformation of series". Proceedings of the American Mathematical Society. 120 (2): 421–424. CiteSeerX 10.1.1.352.5774. doi:10.1090/s0002-9939-1994-1172954-7. S2CID 122276856.

- ^ T. Friedmann; C.R. Hagen (2015). "Quantum mechanical derivation of the Wallis formula for pi". Journal of Mathematical Physics. 56 (11): 112101. arXiv:1510.07813. Bibcode:2015JMP....56k2101F. doi:10.1063/1.4930800. S2CID 119315853.

- ^ Tate, John T. (1950). "Fourier analysis in number fields, and Hecke's zeta-functions". In Cassels, J. W. S.; Fröhlich, A. (eds.). Algebraic Number Theory (Proc. Instructional Conf., Brighton, 1965). Thompson, Washington, DC. pp. 305–347. ISBN 978-0-9502734-2-6. MR 0217026.

- ^ Dym & McKean 1972, 4장

- ^ a b Mumford, David (1983). Tata Lectures on Theta I. Boston: Birkhauser. pp. 1–117. ISBN 978-3-7643-3109-2.

- ^ Port, Sidney; Stone, Charles (1978). Brownian motion and classical potential theory. Academic Press. p. 29.

- ^ Titchmarsh, E. (1948). Introduction to the Theory of Fourier Integrals (2nd ed.). Oxford University: Clarendon Press (published 1986). ISBN 978-0-8284-0324-5.

- ^ Stein, Elias (1970). Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions. Princeton University Press.Stein, Elias (1970). Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions. Princeton University Press.2장.

- ^ a b Klebanoff, Aaron (2001). "Pi in the Mandelbrot set" (PDF). Fractals. 9 (4): 393–402. doi:10.1142/S0218348X01000828. Archived from the original (PDF) on 27 October 2011. Retrieved 14 April 2012.

- ^ Peitgen, Heinz-Otto (2004). Chaos and fractals: new frontiers of science. Springer. pp. 801–803. ISBN 978-0-387-20229-7.

- ^ Ovsienko, V.; Tabachnikov, S. (2004). "Section 1.3". Projective Differential Geometry Old and New: From the Schwarzian Derivative to the Cohomology of Diffeomorphism Groups. Cambridge Tracts in Mathematics. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83186-4.

- ^ Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl (1997). Fundamentals of Physics (5th ed.). John Wiley & Sons. p. 381. ISBN 0-471-14854-7.

- ^ Urone, Paul Peter; Hinrichs, Roger (2022). "29.7 Probability: The Heisenberg Uncertainty Principle". College Physics 2e. OpenStax.

- ^ Itzykson, C.; Zuber, J.-B. (1980). Quantum Field Theory (2005 ed.). Mineola, NY: Dover Publications. ISBN 978-0-486-44568-7. LCCN 2005053026. OCLC 61200849.

- ^ Low, Peter (1971). Classical Theory of Structures Based on the Differential Equation. Cambridge University Press. pp. 116–118. ISBN 978-0-521-08089-7.

- ^ Batchelor, G. K. (1967). An Introduction to Fluid Dynamics. Cambridge University Press. p. 233. ISBN 0-521-66396-2.

- ^ Hans-Henrik Stølum (22 March 1996). "River Meandering as a Self-Organization Process". Science. 271 (5256): 1710–1713. Bibcode:1996Sci...271.1710S. doi:10.1126/science.271.5256.1710. S2CID 19219185.

- ^ Posamentier & Lehmann 2004, 페이지 140–141

- ^ a b c Arndt & Henel 2006, 44-45쪽

- ^ 2016년 2월 14일 웨이백 머신(Wayback Machine), 기네스 세계 기록에 보관된 "가장 기억된 파이 장소".

- ^ Otake, Tomoko (17 December 2006). "How can anyone remember 100,000 numbers?". The Japan Times. Archived from the original on 18 August 2013. Retrieved 27 October 2007.

- ^ Danesi, Marcel (January 2021). "Chapter 4: Pi in Popular Culture". Pi (π) in Nature, Art, and Culture. Brill. p. 97. doi:10.1163/9789004433397. ISBN 9789004433373. S2CID 224869535.

- ^ Raz, A.; Packard, M.G. (2009). "A slice of pi: An exploratory neuroimaging study of digit encoding and retrieval in a superior memorist". Neurocase. 15 (5): 361–372. doi:10.1080/13554790902776896. PMC 4323087. PMID 19585350.

- ^ Keith, Mike. "Cadaeic Cadenza Notes & Commentary". Archived from the original on 18 January 2009. Retrieved 29 July 2009.

- ^ Keith, Michael; Diana Keith (17 February 2010). Not A Wake: A dream embodying (pi)'s digits fully for 10,000 decimals. Vinculum Press. ISBN 978-0-9630097-1-5.

- ^ 예를 들어, Pickover는 π을 "역대 가장 유명한 수학 상수"라고 부르고, Peterson은 "그러나 알려진 모든 수학 상수 중에서 pi는 계속해서 가장 주목을 받고 있다"고 적으며, Givenchy π 향수, Pi (영화), Pi Day를 예로 들었습니다. 참조:

- ^ BBC 다큐멘터리 "The Story of Maths", 2014년 12월 23일 웨이백 머신에 보관된 2부 "The Story of Maths"는 역사적으로 최초로 정확한 공식을 시각화하여 다큐멘터리의 2부에서 35분 20초에 시작합니다.

- ^ Posamentier & Lehmann 2004, 페이지 118

Arndt & Henel 2006, 50쪽 - ^ Arndt & Henel 2006, 14페이지

- ^ Polster, Burkard; Ross, Marty (2012). Math Goes to the Movies. Johns Hopkins University Press. pp. 56–57. ISBN 978-1-421-40484-4.

- ^ Gill, Andy (4 November 2005). "Review of Aerial". The Independent. Archived from the original on 15 October 2006.

the almost autistic satisfaction of the obsessive-compulsive mathematician fascinated by 'Pi' (which affords the opportunity to hear Bush slowly sing vast chunks of the number in question, several dozen digits long)

- ^ Rubillo, James M. (January 1989). "Disintegrate 'em". The Mathematics Teacher. 82 (1): 10. JSTOR 27966082.

- ^ Petroski, Henry (2011). Title An Engineer's Alphabet: Gleanings from the Softer Side of a Profession. Cambridge University Press. p. 47. ISBN 978-1-139-50530-7.

- ^ "Happy Pi Day! Watch these stunning videos of kids reciting 3.14". USAToday.com. 14 March 2015. Archived from the original on 15 March 2015. Retrieved 14 March 2015.

- ^ Rosenthal, Jeffrey S. (February 2015). "Pi Instant". Math Horizons. 22 (3): 22. doi:10.4169/mathhorizons.22.3.22. S2CID 218542599.

- ^ Griffin, Andrew. "Pi Day: Why some mathematicians refuse to celebrate 14 March and won't observe the dessert-filled day". The Independent. Archived from the original on 24 April 2019. Retrieved 2 February 2019.

- ^ Freiberger, Marianne; Thomas, Rachel (2015). "Tau – the new π". Numericon: A Journey through the Hidden Lives of Numbers. Quercus. p. 159. ISBN 978-1-62365-411-5.

- ^ Abbott, Stephen (April 2012). "My Conversion to Tauism" (PDF). Math Horizons. 19 (4): 34. doi:10.4169/mathhorizons.19.4.34. S2CID 126179022. Archived (PDF) from the original on 28 September 2013.

- ^ Palais, Robert (2001). "π Is Wrong!" (PDF). The Mathematical Intelligencer. 23 (3): 7–8. doi:10.1007/BF03026846. S2CID 120965049. Archived (PDF) from the original on 22 June 2012.

- ^ "Life of pi in no danger – Experts cold-shoulder campaign to replace with tau". Telegraph India. 30 June 2011. Archived from the original on 13 July 2013.

- ^ "Forget Pi Day. We should be celebrating Tau Day Science News". Retrieved 2 May 2023.

- ^ Arndt & Hanel 2006, 211-212쪽

Posamentier & Lehmann 2004, 36-37쪽

Hallerberg, Arthur (May 1977). "Indiana's squared circle". Mathematics Magazine. 50 (3): 136–140. doi:10.2307/2689499. JSTOR 2689499. - ^ Knuth, Donald (3 October 1990). "The Future of TeX and Metafont" (PDF). TeX Mag. 5 (1): 145. Archived (PDF) from the original on 13 April 2016. Retrieved 17 February 2017.

- ^ "PEP 628 – Add math.tau".

- ^ "Crate tau". Retrieved 6 December 2022.

일반 및 인용 출처

- Abramson, Jay (2014). Precalculus. OpenStax.

- Andrews, George E.; Askey, Richard; Roy, Ranjan (1999). Special Functions. Cambridge: University Press. ISBN 978-0-521-78988-2.

- Arndt, Jörg; Haenel, Christoph (2006). Pi Unleashed. Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-66572-4. Retrieved 5 June 2013. 카트리오나와 데이비드 리슈카의 영어 번역.

- Berggren, Lennart; Borwein, Jonathan; Borwein, Peter (1997). Pi: a Source Book. Springer-Verlag. ISBN 978-0-387-20571-7.

- Boyer, Carl B.; Merzbach, Uta C. (1991). A History of Mathematics (2 ed.). Wiley. ISBN 978-0-471-54397-8.

- Bronshteĭn, Ilia; Semendiaev, K.A. (1971). A Guide Book to Mathematics. Verlag Harri Deutsch. ISBN 978-3-87144-095-3.

- Dym, H.; McKean, H. P. (1972). Fourier series and integrals. Academic Press.

- Eymard, Pierre; Lafon, Jean Pierre (2004). The Number π. Translated by Wilson, Stephen. American Mathematical Society. ISBN 978-0-8218-3246-2. English translation of Autour du nombre π (in French). Hermann. 1999.

- Posamentier, Alfred S.; Lehmann, Ingmar (2004). π: A Biography of the World's Most Mysterious Number. Prometheus Books. ISBN 978-1-59102-200-8.

- Remmert, Reinhold (2012). "Ch. 5 What is π?". In Heinz-Dieter Ebbinghaus; Hans Hermes; Friedrich Hirzebruch; Max Koecher; Klaus Mainzer; Jürgen Neukirch; Alexander Prestel; Reinhold Remmert (eds.). Numbers. Springer. ISBN 978-1-4612-1005-4.

더보기

- Blatner, David (1999). The Joy of π. Walker & Company. ISBN 978-0-8027-7562-7.

- Delahaye, Jean-Paul (1997). Le fascinant nombre π. Paris: Bibliothèque Pour la Science. ISBN 2-902918-25-9.

근사할

근사할

![{\displaystyle \pi =\lim _{n\to \infty }{\frac {2n}{E[|W_{n}|]^{2}}}.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a691be63815c6b7d9fe15070ae98039d9c1d0384)

![{\displaystyle {\begin{aligned}\prod _{p}^{\infty }\left(1-{\frac {1}{p^{2}}}\right)&=\left(\prod _{p}^{\infty }{\frac {1}{1-p^{-2}}}\right)^{-1}\\[4pt]&={\frac {1}{1+{\frac {1}{2^{2}}}+{\frac {1}{3^{2}}}+\cdots }}\\[4pt]&={\frac {1}{\zeta (2)}}={\frac {6}{\pi ^{2}}}\approx 61\%.\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/33ad11b6609d91487577949c7a42872afdc33a36)