비이중주의

Nondualism| 시리즈의 일부(on) |

| 영성 |

|---|

| 개요 |

| 영향 |

| 조사. |

비이중주의는 근본적인 이중성의 부재나 존재의 분리를 강조하는 다양한 철학적, 정신적 전통을 포함합니다.[1]이러한 관점은 자아와 타자, 정신과 신체, 관찰자와 관찰자,[2] 그리고 현실에 대한 우리의 인식을 형성하는 다른 이분법 사이에 관습적으로 부과된 경계에 의문을 제기합니다.학문의 한 분야로서, 비이중주의는 특정한 문화적 또는 종교적 맥락에 국한되지 않고 전통을 가로지르는 다양한 해석의 배열을 포괄하는 [3][4]비이중성의[2] 개념과 비이중성 인식의 상태를 탐구합니다; 대신, 비이중성은 다양한 전통을 가로지르는 중심적인 가르침으로 출현합니다.이원론적 사고의 한계를 넘어 현실을 검토하도록 개인을 초대하는 것.

비이중주의를 구별하는 것은 이해의 길로서 직접적인 경험을 지향하는 경향입니다.지적 이해력이 자리를 잡고 있지만, 이중적이지 않은 전통은 존재의 근본적인 통일성과 직접 만나는 변혁적인 힘을 강조합니다.수행자들은 개념적 이해의 한계를 극복하고 표면적 구분을 초월한 상호연관성을 직접적으로 파악하고자 하는 것이 명상과 자기 탐구와 같은 실천입니다.[5]이러한 비이중주의의 경험적 측면은 보다 즉각적이고 직관적인 형태의 지식을 지향하며 언어와 이성적 사고의 한계에 도전합니다.

비이중주의는 현실의 본질을 다루는 또 다른 철학적 개념인 [6]일원론과 구별됩니다.두 철학 모두 이원론에 대한 전통적인 이해에 도전하지만, 그들은 그것을 다르게 접근합니다.비이중주의는 다양성 속에서 통합을 강조합니다.이와 대조적으로, 일원론은 현실이 궁극적으로 단일한 물질 또는 원리에 근거하여 존재의 다중성을 단일한 기초로 감소시킨다고 가정합니다.그 구별은 많은 것과 한 것 사이의 관계에 대한 그들의 접근 방식에 있습니다.[7]

각각의 비이중적 전통은 비이중성에 대한 독특한 해석을 제시합니다.힌두교 내 사상학파인 아드바이타 베단타는 개인적 자아(앗만)와 궁극적 실재(브라만)의 일치성 구현에 초점을 맞추고 있습니다.[8]선불교에서 강조하는 것은 전통적인 사고구조를 넘어서는 상호연관성의 직접적인 경험입니다.티베트 불교에서 발견되는 Dzogchen은 이원론적 한계로부터 자유로운 선천성에 대한 인식을 강조합니다.[9]이러한 관점의 다양성은 이중성 인식을 초월하고 현실의 근본적인 본질에 대한 독특한 통찰력을 제공하는 비이중성의 풍부함을 반영합니다.

어원

"dual"은 라틴어 "duo"에서 유래하는데, 앞에 "not"을 뜻하는 "non-"이 붙고, "non-dual"은 "not-two"를 의미합니다.비이중성을 언급할 때, 힌두교는 일반적으로 산스크리트어 아드바이타를 사용하는 반면, 불교는 아드바야(티베트어: gNis-med, 중국어: pu-erh, 일본어: fu-ni)를 사용합니다.[10]

"Advaita"(अद्वैत)는 산스크리트어의 어근 a에서 온 것이지, dvaita, dual에서 온 것이 아닙니다.아드바이타(Advaita)로서 "둘이 아니다"[5][11] 또는 "초가 없는 하나"를 의미하며,[11] 보통 "비이중주의", "비이중성", "비이중성"으로 번역됩니다."비이중주의"라는 용어와 그것이 유래한 "advaita"라는 용어는 다가적인 용어입니다.[note 1]

'아드바야'(अद्वय)는 산스크리트어로 '1초도 없는, 2분의 1도 없는, 유일무이한, 유일무이한, 동일성'을 뜻하기도 하며, 대승불교의 두 진리교, 특히 마디아마카를 대표적으로 일컫습니다.

영어 용어 "nondual"은 1775년부터 영어 이외의 서양 언어로 된 우파니샤드의 초기 번역에 의해 알려졌습니다.이 용어들은 우파니샤드족의 첫 번째 영어 번역의 뒤를 잇는 "advaita"의 문자 그대로의 영어 렌더링으로부터 영어로 들어갔습니다.이러한 번역은 기념비적인 동양의 성서(1879)에서 뮐러(1823–1900)의 작품으로 시작되었습니다.그는 최근의 많은 학자들과 마찬가지로 "advaita"를 "모니즘"으로 표현했습니다.[17][18][19]하지만, 어떤 학자들은 "advaita"가 사실은 일원론이 아니라고 말합니다.[20]

정의들

비이중성은 퍼지 개념으로, 많은 정의를 찾을 수 있습니다.[note 2]데이비드 로이(David Loy)에 따르면, 고대와 현대의 다양한 영성과 종교에서 유사한 개념과 용어가 존재하기 때문에, 영어 단어 "nonduality"에 대한 단일 정의로는 충분하지 않으며, 아마도 다양한 "nonduality" 또는 nonduality 이론을 말하는 것이 최선일 것입니다.[21]로이는 비이중주의를 도교, 대승불교, 아드바이타 베단타에서 공통적인 실마리로 보고 "비이중성의 다섯 가지 맛"을 구분합니다.[22][note 3][25]

- 비이중적 인식, 주체와 객체의 비차등 또는 주체와 객체의 비이중성.[25]관찰자와 관찰된 '사물'은 엄격하게 구분될 수 없고, 최종 분석에서 전체를 형성한다는 개념입니다.[26][note 4]

- 세상의 다양하지 않은 것.비록 현상적인 세계가 다수의 "사물"로 나타나지만, 실제로는 그것들은 "단일 천"입니다.[25]

- 쌍을 이루는 이원론적 사고의 부정.도교의 음양은 이러한 이원론적 사고방식의 초월성을 상징합니다.[25]

- 현상과 절대자의 동일성, '이중성과 비이중성의 비이중성',[8] 혹은 마디아마카 불교와 두 진리론에서 발견되는 상대적 진리와 궁극적 진리의 비이중성.

- 신비주의, 신과 인간 사이의 신비로운 통합.[25]

이중적이지 않은 인식에 초점을 맞춘 그의 책 Nonduality에서 로이는 그 중 세 가지, 즉 이원론적 개념이 없는 사고, 존재하는 모든 것의 상호 연관성, 주제와 대상의 비-차이에 대해 논의합니다.[26]로이(Loy)는 "마하야 불교, 아드바이타 베단타(Advaita Vedanta), 그리고 도교(道敎)에서 세 가지 주장이 모두 발견되며,[27] "이러한 모순적인 체계들 뒤에 '뒤에 있는' 이중적이지 않은 경험은 동일하며, 그들 사이의 차이는 주로 언어의 본질에 기인한다고 볼 수 있다"고 주장합니다.[28]

비이중적 인식에 대한 인도인들의 생각은 기원전 1천년에 금욕적 밀리에우스에서 삼키아 원초적인 추측으로 발전했고, 증인을 의식하는 또는 '순수한 의식'인 푸루샤의 개념과 함께 발전했습니다.초기의 우파니샤드에서 원삼키아 사상이 발견될 수 있지만 베다의 전통에만 국한되지는 않습니다.기원전 1천년기의 브라만적이고 비 브라만적인(불교, 자이나교) 금욕적인 전통은 경험의 본질에 대한 자유로운 통찰을 제공하는 명상적 수행의 맥락에서 삼키아 원어의 열거(목록)를 분석 경험을 활용하여 긴밀한 상호작용으로 발전되었습니다.[29]1천년기 CE는 불교 마디아마카와 요가카라 학파와 아드바이타 베단타에서 현상적 현실을 "단일 기판 또는 근본 원리"로 붕괴시키면서 근본적인 "통합의 기초"를 상정하는 움직임을 목격했습니다.[30]

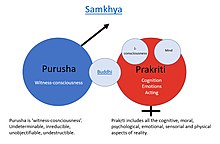

이중인식

Hanley, Nakamura and Garland에 따르면, 이중적이지 않은 인식은 사색적 지혜 전통의 중심이다, "모든 의식적인 경험의 배경에 있는 의식의 상태 – 정신적인 내용의 통일되고 불변하며 공허하지만, 인식적인 행복의 품질을 유지하는 인식의 배경 분야 [...] 이 인식의 분야네스는 항상 존재하는 것으로 생각되지만, 전형적으로 인식되지 않고, 담론적인 사고, 감정, 인식에 의해 가려집니다."[3]요시포비치에 따르면, "그런 것 같은 의식은 비개념적인 비이중적 인식이며, 그 본질적인 속성은 비표상적 반사성입니다.이러한 속성은 현상학적, 인지학적, 신경생물학적으로 의식을 어떤 내용, 기능, 상태와도 다르고 축소할 수 없는 독특한 종류로 만듭니다."[4]그것은 삼키아의 푸루샤와 아드바이타 베단타의 아트만의 순수한 의식 혹은 목격자 의식으로, 프라크리티, 혼란스러운 마음과 인지 장치의 얽힘을 인식하고 있습니다.

다양한 종교적 전통에 등장

비이중성 및 비이중 인식과 연결될 수 있는 다양한 이론 및 개념은 일부 서양 종교 및 철학을 포함한 다양한 종교 전통에서 가르쳐집니다.그들의 형이상학적 체계는 다르지만, 그들은 비슷한 경험을 언급할 수 있습니다.[31]여기에는 다음이 포함됩니다.

- 초기 인도 금욕주의(불교 이전과 힌두 이전)는 삼키아 원종의 추측을 포함하고 베단타의 기초를 형성하는 우파니샤드에 기록되어 있습니다.

- 불교:

- "슈냐바다(공허관) 또는 마디아마카 학파"[32][33]는 관습적 진리와 궁극적 진리, 그리고 삼사라와 열반 사이에 비이중적 관계가 존재한다고 주장합니다.

- "Vijnānavāda (의식관) 또는 요가카라 학파"[32][34]는 대상과 대상 사이에 궁극적인 지각적, 개념적 구분이 없으며, 인지된 것과 인지된 것 사이에 존재하지 않는다고 주장합니다.그것은 또한 오직 의식만이 존재한다고 주장하며 심신이원론에 반대합니다.

- 모든 존재는 부처가 될 수 있는 가능성을 가지고 있다고 주장하는 [34]타타가타가르바 사상.

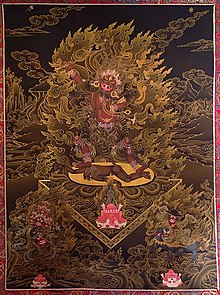

- 조그첸과[36][3] 마하무드라의 티베트 불교 전통을 [35]포함한 바즈라야나 불교.[37][3]

- 선과 같은 동아시아 불교 전통.[38]

- 힌두교:

- 하나의 미묘한 보편적 힘 혹은 우주 창조력을 가르치는 도교([44]문자 그대로 '길').

- 아브라함의 전통:

- 마이스터 에크하트와 줄리안 오브 노리치와 같은 "비이중적인 경험"을 장려하는 기독교 신비주의자들.이 기독교적 논듀얼리즘의 초점은 예배자를 하나님께 더 가까이 다가가 신과 '하나됨'을 실현하는 데 있습니다.[45]

- 수피즘[44][3]

- 유대인 카발라[3]

- 서양 전통:

오리진스

이중 현실이 아님:나사디야 수크타

시그네 코헨에 따르면, 현실의 모든 이원론적 구조를 넘어서는 가장 높은 진리의 개념은 고대 인도 철학 사상에서 그 기원을 찾을 수 있습니다.이 개념의 가장 초기의 표현 중 하나는 ṛ그베다의 유명한 나사디야("Non-Being") 찬가에서 명확하게 나타나는데, 이 찬가는 존재와 비존재 모두가 없는, 차별화되지 않은 존재의 원시적인 상태를 고려합니다.동시에 ī ś를 포함한 몇몇 우파니샤드들은 인간의 정신적 추구의 궁극적인 목적으로서 차별화되지 않은 하나에 대한 유사한 탐구를 암시합니다.ī ś라 우파니샤드에 따르면, 이 목표는 (사 ṃ 부티)가 되는 과정과 (사 ṃ 부티로서) 비(사)가 되는 과정을 모두 뛰어 넘습니다.

이샤 우파니샤드(기원전 1천년 후반)는 최고의 존재를 묘사하기 위해 일련의 역설을 사용합니다.신적인 존재는 가장 빠른 달리기 선수들을 능가하면서도 인간의 마음보다 더 빠르다고 묘사됩니다.그것은 멀리와 가까이, 안팎으로 존재합니다.에카(Eka)는 이 실체가 지혜와 무지, 존재와 비존재, 창조와 파괴를 아우르는 모든 이분법을 초월한다는 것을 의미합니다.이중성을 넘어선 신성한 존재일 뿐만 아니라 불멸을 추구하는 인간은 세계에 대한 이중성 인식을 초월해야 한다는 점을 강조합니다.[47]

이중적 인식: 삼캬와 요가

| 시리즈의 일부(on) |

| 동양철학 |

|---|

| |

삼키아(Samkhya)는 인도 철학의 이원론적 사스티카 학파로, 인간의 경험을 푸루 ṣ라('의식')와 프락 ṛ티, 인지, 정신, 감정이라는 두 개의 독립적인 현실로 구성되어 있다고 간주합니다.삼키아는 이론적 토대를 이루는 힌두교의 요가 학파와 강한 관련이 있으며, 인도 철학의 다른 학파에도 영향을 미쳤습니다.[51]

기원과 발전

삼키야와 유사한 추측은 리그 베다와 일부 오래된 우파니샤드에서 발견될 수 있지만, 삼키야는 비 베다 기원을 가지고 있을 수 있으며 금욕적 밀리에우스에서 발달되었을 수 있습니다.기원전 8/7년경부터 시작된 원삼키아 사상은 우파니샤드 중기, 붓다카리타, 바가바드 기타, 마하바라타의 목사달마 부분에서 알 수 있습니다.[52]그것은 초기 금욕적 전통과 명상, 영적 수행,[53] 종교적 우주론,[53] 그리고 덕카와 재탄생의 순환을 끝내는 지식을 해방시키는 결과를 낳는 추론 방법(비디아, 즈나나, 비베카)과 관련이 있었습니다. "[54]매우 다양한 철학적 공식"을 허용합니다.카리카 이전의 체계적인 삼키야는 서기 1천년 초 무렵에 존재했습니다.[55]삼캬라의 정의 방법은 삼캬라카(4th c. CE)와 함께 정립되었습니다.

철학

푸루샤, (푸루 ṣ라 또는 산스크리트어: पुरुष)는 베다와 우파니샤드 시대에 그 의미가 진화한 복잡한 개념입니다.출처와 역사적 연표에 따라 우주적 존재 또는 자아, 의식, 보편적 원리를 의미합니다.[57][56][58]초기 베다에서 푸루샤는 신들의 희생으로 모든 생명을 창조한 우주적 존재였습니다.[59]이것은 베다에서 논의된 많은 창조 신화들 중 하나였습니다.우파니샤드에서 푸루샤 개념은 자아, 정신, 그리고 보편적 원리의 추상적 본질을 가리키는데, 이는 영원하고 파괴할 수 없으며 형식 없이 모두 만연해 있습니다.[59]산키아 철학에서 푸루샤는 복수의 부동한 남성(영적) 우주 원리, 순수한 의식입니다.그것은 절대적이고, 독립적이고, 자유롭고, 인식할 수 없고, 다른 기관을 통해서도 알 수 없고, 마음이나 감각에 의한 어떤 경험 위에, 그리고 어떤 말이나 설명을 초월합니다.그것은 순수하고 "귀속적이지 않은 의식"으로 남아있습니다.푸루 ṣ라는 생산되지도 않고 생산되지도 않습니다.어떤 호칭도 푸루샤의 자격을 부여할 수 없고, 실질화되거나 객관화될 수도 없습니다.[61]"축소할 수 없고, '정산'할 수 없습니다."푸루샤의 모든 명칭은 프라크리티에서 유래한 것으로, 한계입니다.[62]

언노미페스트 프라크리티는 무한하고, 활동적이지 않으며, 무의식적이며, 세 가지 구 ṇ라('질성, 선천적 경향성'), 즉 사트바, 라자, 타마스의 균형으로 이루어져 있습니다.프락 ṛ티가 푸루샤와 접촉할 때, 이 균형은 흐트러지고, 프락크리티는 명백해지며, 지적(붓디, 마하트), 자아(아함카라) 마음(마나스), 다섯 가지 감각적 능력, 다섯 가지 행동적 능력, 그리고 다섯 가지 "미묘한 요소" 또는 "감각적 내용의 모드"(탄마트라)를 진화시킵니다.ive "gross elements" 또는 "인식 대상의 형태"가 나타나 감각적 [63][66]경험과 인지의 발현을 일으킵니다.[67][68]

지바('살아있는 존재')는 푸루샤가 프라크리티와 결합된 상태입니다.[69]인간의 경험은 인지 활동의 다양한 조합을 의식하는 푸루샤-프라크리티의 상호작용입니다.[69]푸루샤와 프라크리티의 속박의 끝은 삼키아 학파에 의해 해방 또는 카이발야라고 불리며 통찰력과 자기구속에 의해 성취될 수 있습니다.[70][71][web 1]

우파니샤드스

여기에 있는 것과 똑같은 것이 있고, 거기에 있는 것과 같은 것이 여기에 있습니다.여기서 차이를 보는 사람은 죽을 때까지 죽습니다.마음만 있으면 브라만이 실현됩니다. 그러면 사람은 그 안에서 어떤 다중성도 볼 수 없습니다.그 안에서 다중성을 보는 자는 죽을 때까지 죽습니다.[25]

Katha Upanishad 2.1.10-11

우파니샤드에는 샴키아의 원형에 대한 추측이 포함되어 있습니다.[54]브리다라냐카 우파니샤드의 자아에 대한 야즈나발키야의 설명과 찬도그야 우파니샤드의 우달라카 아루니와 그의 아들 스베타케투 사이의 대화는 인간(아트만)의 본질에 대한 보다 발달된 개념을 "순수한 주관성, 즉 자신을 알 수 없는 아는 자, 보이지 않는 선자", 그리고 "순수한 의식"으로 나타냅니다.추측 또는 열거에 의해 발견됩니다.[72]라슨에 따르면, "인도 사상의 일원론적 경향과 이원론적 삼키아 모두가 이러한 고대의 추측들로부터 발전했을 가능성이 꽤 있는 것 같습니다."[73]라슨에 따르면, 삼키아의 타트바스 목록은 브리하다라냐카 우파니샤드의 타이티리야 우파니샤드, 아이타레야 우파니샤드, 야즈나발키야-마이트리 대화에서도 발견됩니다.[74]

3.10-13절과 6.7-11절에서 카타 우파니샤드는 푸루 ṣ라의 개념과 후대의 삼키아에서 발견되는 다른 개념들을 설명합니다.카타 우파니샤드는 기원전 1천년 중반 무렵의 것으로, 2.6.6절에서 2.6절에서 2.6.13절까지 삼키아와 유사한 자기 지식으로 가는 길을 추천하며, 이 길을 요가라고 부릅니다.[76]

생각과 오감을 가진 마나스(마음)가 가만히 서 있을 때만이,

그리고 불교(지적, 이성에 대한 힘)가 흔들리지 않을 때, 그들은 가장 높은 길이라고 부릅니다.

그것이 요가라고 부르는 것입니다. 감각의 고요함, 정신의 집중,

무분별한 부진이 아니라 요가는 창조이자 해체입니다.

불교

원초적 인식과 비이중성 혹은 "둘이 아닌"(advaya)의 개념과 경험을 공감하는 불교적 견해들이 다양하게 존재합니다.부처님은 초기 불교 문헌에서 advaya라는 용어를 사용하지 않지만, 비말락 ī르티와 같은 대승 경전 일부에 등장합니다.부처는 명상적 탐구(dhyana)와 비담론적 주의(samadhi)를 가르쳤는데, 이는 우파니샤드의 사상에서 찾을 수 있는 것입니다.그는 우파니샤드의 형이상학적 교리, 특히 "이 우주는 자아이다"와 "모든 것은 하나이다"(cf)라는 교리와 같은 힌두교의 비이중성과 종종 연관되는 사상들을 거부했습니다.SN 12.48 및 MN 22).[80][81]이 때문에 불교의 비이중성에 대한 견해는 이상주의적 일원론을 지향하는 힌두교의 개념과 특히 다릅니다.

인도 불교

열반, 빛나는 마음, 부처성

열반

고대 불교에서 열반은 "멈춘"(니로데나)의 일종의 변형되고 초월적인 의식 또는 분별력(비냐나)이었을지도 모릅니다.[82][83][84]하비에 따르면 이 해면 의식은 "시간과 공간적 위치를 넘어서" 뿐만 아니라 "무물체", "무한" (anantam), "지지되지 않는" (appati ṭṭ히타), "비형식" (non-manifestive) (anidassana)라고 합니다.

폴란드 학자인 스타니슬라브 샤이어(Stanislaw Schayer)는 1930년대 니카야족이 브라만 신앙에 가까운 고대 형태의 불교 요소를 보존하고 있으며 [85][86][87][88]마하야나 전통에서 살아남았다고 주장했습니다.[89][90]샤이어의 견해는 아마도 "의식"(빈나나)이 궁극적인 실재 또는 하위의 실체인 것처럼 보이는 텍스트와 발광하는 마음을 언급하는 것으로 열반을 불멸의 죽음이 없는 구체, 초문적인 실재 또는 상태로 보았습니다.[91][92][note 5]비슷한 견해를 C도 옹호하고 있습니다.식전 불교에서 열반은 실재하는 존재라고 주장하는 린드너.[85][note 6]열반에 대한 최초의 불교 개념과 초기 불교 개념은 자이나교나 우파니샤드 베디즘과 같은 경쟁적인 ś 드라마 ṇ라(천자/천자) 전통에서 발견되는 개념과 유사했을 수 있습니다.Edward Conze와[90] M이 비슷한 아이디어를 제안했습니다.포크는 영원하고 "어디에나 빛나는 보이지 않는 무한한 의식"을 말하는 소식통을 인용하여 [94]열반이 일종의 절대적이라는 견해를 지적하고,[90] 열반적인 요소는 "본질" 또는 순수한 의식으로서 깨달음을 얻은 프라즈냐의 "거주지" 또는 "장소"인 [94]삼사라 안에 내재되어 있다고 주장합니다.[95][94][note 7]

상좌부 전통에서 니바나는 "트랜스문데인"[97][note 8]이고 우리의 정상적인 이원론적 개념을 벗어난 비합법적이거나 조건 없는 (현상, 사건) 담마로 간주됩니다.[99][note 9]비항가, 니바나 또는 아산카타-다투(무조건 요소)와 같은 테라바다 아비담마 문헌에서는 다음과 같이 정의됩니다.

조건 없는 요소(산하타타투)는 무엇입니까?그것은 열정의 중단, 증오의 중단, 망상의 중단입니다.[This quote needs a citation]

야광심

인도 불교의 또 다른 영향력 있는 개념은 부처의 본성과 연관된 빛나는 마음의 관념입니다.초기 불교 문헌에는 명상에서 마음의 발달을 언급하는 광도나 광채에 대한 다양한 언급이 있습니다.예를 들어, 사 ṅ그 ī티-슈타에서, 그것은 빛의 지각이 발광을 부여받은 마음으로 이끄는 사마디의 성취와 관련이 있습니다.아나야요에 따르면, 우팍킬레사 수타와 그 유사한 것들은 오박킬레사 수타의 존재가 "명상 중에 경험했던 내적인 빛 또는 발광(obhāsa)의 상실을 초래한다"고 언급합니다.[100]팔리 다투비바 ṅ가-수타는 명상을 통해 도달한 평온함을 묘사하기 위해 금을 정제하는 은유를 사용하는데, 이것은 "순수하고, 밝고, 부드럽고, 작동 가능하고, 빛난다"고 합니다.팔리 앙구타라 니카야(A.I.8-10)는 다음과 같이 말합니다.[101]

빛을 발하는 것은 마음입니다.그리고 들어오는 불량품들로부터도 자유로워집니다.가르침을 잘 받은 고귀한 자들의 제자는 그것이 실제로 존재할 때, 그것이 바로 그것이기 때문에, 제가 여러분께 말씀드리는 것은, 가르침을 잘 받은 고귀한 자들의 제자에게는, 마음의 발달이 있다는 것입니다.[102]

이 용어는 팔리어 담론에서는 직접적인 교리적 설명이 주어지지 않지만, 후에 불교 학파들은 그들에 의해 발전된 다양한 개념들을 사용하여 설명했습니다.[103]Theravada 학파는 Theravada Abhidhamma에서 처음 제안된 개념인 bhavanga와 "빛나는 마음"을 동일시합니다.[104]마하야나의 후기 학파들은 그것을 보디치타와 타타가타가르바의 마하야나 개념과 동일시합니다.[103]그 개념은 조겐의 철학과 실천에서 중심적으로 중요합니다.[105]

부처님 성품

부처의 본성은 지각 있는 존재가 부처가 되게 하는 것입니다.[106]타타가가카르바 수트라와 같은 다양한 마하야나 문헌들은 이 사상에 초점을 맞추고 있으며, 시간이 지남에 따라 인도 불교와 동아시아 및 티베트 불교에서 매우 영향력 있는 교리가 되었습니다.부처님의 자연 가르침은 비이중주의의 한 형태로 여겨질 수 있습니다.샐리 B 킹에 따르면, 모든 존재는 타타가타 가르바(tathagata-garbha)이며, 이것은 이중적이지 않은 존재 또는 다르마카야(Dharmakaya)입니다.킹은 이 현실이 '자기와 자기가 아닌 이중성', '형식과 공허의 이중성', '존재와 비존재의 두 극'을 초월한다고 말합니다.[107]

부처의 본성과 그 개념에 대한 다양한 해석과 견해가 인도, 중국, 티베트에서 큰 영향력을 가지게 되었고, 많은 논쟁의 원천이 되기도 했습니다.이후 인도의 요가카라에서는 타타가타 가르바의 교리를 요가카라 체계에 채택한 새로운 하위 학파가 발달했습니다.[108]이 교파의 영향은 란카바타라경과 라트나고트라비바가 등의 문헌에서 확인할 수 있습니다.요가카라 타타가타 가르바의 이러한 합성은 인도의 바즈라야나, 중국의 불교, 티베트의 불교와 같은 후대의 불교 전통에서 매우 큰 영향력을 가지게 되었습니다.[109][108]

아드바야

카메슈와르 나트 미슈라에 따르면 인디크 산스크리트어 불교 텍스트에서 아드바야의 한 가지 암시는 그것이 (영원주의와 소멸주의와 같은) 대립하는 두 극단 사이의 중간 길을 가리킨다는 것이며, 따라서 그것은 "둘이 아니다"라고 합니다.[110]

이러한 산스크리트어 마하야나 경전 중 하나인 비말락 ī르티 니르데 ś라 수트라에는 "비이중성의 법문"(advaya darma dvara pravesa)에 대한 장이 포함되어 있는데, 이 장은 사람이 얼마나 많은 쌍의 반대극단들이 파악의 형태로 거부되어야 하는지를 이해하면 입력된다고 합니다.궁극적인 현실을 이해하기 위해 피해야 하는 이러한 극단적인 것들은 본문의 다양한 인물들에 의해 설명되며 다음을 포함합니다.탄생과 소멸, '나'와 '마인', 지각과 비지각, 더럽고 순수함, 선하고 좋지 않은, 창조되고 창조되지 않은, 세속적이고 비천한, 삼사라와 열반, 깨달음과 무지, 형식과 공허함 등입니다.[111]최후의 현실을 묘사하기 위해 시도하는 마지막 인물은 보살 만주스리이며 다음과 같이 말합니다.

그것은 모든 존재에서 말이 없고, 말이 없고, 기색이 없고, 인식할 수 없으며, 무엇보다도 질문하고 대답하는 것입니다.[112]

비말락 ī르티는 이 말에 대해 완전히 침묵을 유지함으로써 응답하며, 따라서 궁극적인 실재의 본질은 언어적 지정(프라파냐)이나 사고의 구성(비칼파)을 넘어 설명할 수 없고(아나빌라야트바), 상상할 수 없다고(아신티야타) 표현합니다.요가카라 불교와 관련된 문헌인 라 ṅ카바타라 수트라(La Nakhavatara Suttra) 역시 "advaya"라는 용어를 광범위하게 사용하고 있습니다.

대승불교철학 마디아마카에서는 현실을 이해하는 두 가지 진리 또는 방법이 선험적(두 가지가 아니라)이라고 합니다.인도의 철학자 나가르주나(Nagarjuna)가 설명한 바와 같이, 전통적 진리와 궁극적 진리 사이에는 비이중적 관계가 존재하며, 삼사라와 열반 사이에도 절대적인 분리가 존재하지 않습니다.[114][9]

비이중성의 개념은 인도의 또 다른 주요 마하야나 전통인 요가카라 학파에서도 중요한데, 인식하는 주체(또는 "그라스퍼")와 대상(또는 "잡힌") 사이에 이중성이 없는 것으로 여겨집니다.그것은 공허함에 대한 설명이자 주체-객체 이중성의 환상을 통해 보는 깨어있는 마음의 내용에 대한 설명으로도 보여집니다.그러나 이러한 비이중주의의 개념에는 여전히 다수의 개별적인 마음의 흐름(citta santana)이 존재하며, 따라서 요가카라는 이상주의적인 일원론을 가르치지 않습니다.[115]

이러한 기본적인 생각은 부처의 본성, 빛나는 마음, 인드라의 그물, 리그파, 선통과 같은 개념뿐만 아니라 조그첸, 마하무드라, 선, 화이안, 톈타이와 같은 불교 전통에 대한 마하야나 불교의 교리적 해석에 지속적으로 영향을 미쳐 왔습니다.

마디아마카

마디아마카(Madhyamaka)는 ś냐바다(Mahānyavāda, 공허의 가르침)라고도 하며, 주로 나가르주나에 의해 설립된 마하야나 불교 철학 학파를 말합니다.아드바야는 마디아마카에서 두 진리가 분리되거나 다르지 않다는 사실과 사 ṃ사라(다시 태어남과 고통의 라운드)와 니르바 ṇ라(고통의 단절, 해방)의 비이중적 관계를 말합니다.무르티에 의하면, 마디야마카에서 '아드바야'는 힌두 아드바이타의 형이상학적 관점과 달리 인식론적 이론입니다.[119]Madhyamaka advaya는 모든 것이 영구적이지 않으며(anicca), "자기"(anatta) 또는 "본질 없는"(ni ḥsvabhava)가 없다는 고전 불교의 이해와 밀접한 관련이 있으며, 이러한 공허함은 그 자체로 "절대적" 현실을 구성하지 않습니다.

마디아마카에서 두 개의 "진리"(satya)는 관습적인 진리(sa ṛv ṃ티)와 궁극적인 진리(paramartha)를 말합니다.궁극적인 진리는 "비움", 즉 본질적으로 존재하는 "사물"의 부존재이며,[124] "비움의 비움": 비움 그 자체가 절대적인 현실을 구성하는 것은 아닙니다.전통적으로 "사물"은 존재하지만, 궁극적으로는 나가르주나의 대작인 물라마디야마카리카(MMK)에 묘사된 바와 같이, 그들 스스로 어떤 존재의 "공허" 상태입니다.

부처님의 법문은 세속적 관습의 진리와 궁극적 진리라는 두 가지 진리에 기초하고 있습니다.이 두 진리의 구별을 이해하지 못하는 사람들은 부처의 심오한 진리를 이해하지 못합니다.전통적인 진리의 기초가 없다면 궁극의 중요성은 가르쳐질 수 없습니다.궁극의 중요성을 이해하지 못하면 해방은 이루어지지 않습니다.[note 11]

제이 가필드가 지적한 바와 같이 나가르주나에게 있어서 두 진리를 서로 완전히 다른 것으로 이해하는 것은 이 교리의 목적을 재인식하고 혼란스럽게 하는 것입니다.그것은 부처의 가르침과 세계의 경험적 현실과 같은 전통적 현실을 파괴하거나 (마디아마카를 허무주의의 한 형태로 만드는) 현상의 의존적인 기원을 부정할 것이기 때문입니다 (영원한 본질을 가정함으로써).따라서 중도의 비이중적 교리는 이 두 양극단 너머에 있습니다.[126]

"공허함"은 프라트 ī티야사무트파다(의존적으로 발생함)의 결과로, 어떤 다르마(물건, 현상)도 존재하지 않지만, 항상 다른 다르마에 의존하여 존재한다는 가르침입니다.Madhyamaka에 따르면, 모든 현상은 의존적으로 공존하기 때문에 "실체" 또는 "본질"(산스크리트어: svabhāva)이 비어 있다고 합니다.마찬가지로, 그들이 그들 자신의 본질적이고 독립적인 현실을 가지고 있지 않다는 것은 그들이 의존적으로 공존하고 있기 때문입니다.마디아마카는 브라만이나 자아와 같은 절대적 현실이나 존재의 존재를 거부하기도 합니다.[128]최고의 의미에서 "궁극적 현실"은 비현실적인 세계 아래에 놓여있는 존재론적 절대적 현실이 아니며, 개인적 자아(atman)와 절대적 자아(cf)의 비이중성도 아닙니다.푸루샤).대신, 그러한 재구조화와 개념 확산의 해체에 기초한 지식입니다.[129]그것은 또한 "초월적인 근거"가 없다는 것을 의미하며, "궁극적 현실"은 그 자체의 존재가 없고, 그러한 초월적 현실의 부정이며, 그러한 궁극적으로 존재하는 초월적 현실에 대한 어떤 진술의 불가능성, 즉 그것은 마음의 날조에 지나지 않습니다.[web 2][note 12]

그러나 나가르주나에 따르면, 궁극적이고 관습적인 삼사라와 열반의 바로 그 스키마조차도 최종적인 현실이 아니기 때문에, 그는 그가 글을 쓰는 MMK에서 이 가르침들조차 서로 다르지 않고 공허하다고 해체하는 것으로 유명합니다.[46]

니르바 ṇ라의 한계는 사 ṃ사라의 한계입니다.

그 둘 사이에 미묘한 차이는 발견되지 않습니다.

Nancy McCagney에 따르면, 이것이 말하는 것은 두 진리가 서로에게 의존한다는 것입니다; 공허함이 없으면, 관습적인 현실은 작동할 수 없고, 그 반대도 마찬가지입니다.삼사라와 열반이 같거나, 아드바이타 베단타에서처럼 하나의 단일물이라는 뜻이 아니라, 둘 다 공허하고 개방적이며 한계가 없으며, 단지 부처님 법을 가르치려는 관습적인 목적으로 존재한다는 것입니다.[46]제이 가필드(Jay Garfield)는 이 구절을 언급하며 이렇게 썼습니다.

삼사라와 열반을 구별하는 것은 각각의 본성을 가지고 있고 그것들이 서로 다른 본성을 가지고 있다고 가정하는 것일 것입니다.그러나 각각은 비어 있으므로 본질적인 차이는 있을 수 없습니다.또한 열반은 정의상 망상의 중단과 자기와 다른 것의 재인식과 본질적으로 실재하는 현상에 대한 혼란스러운 귀속현상의 정지이기 때문에 정의상 사물의 궁극적인 본질에 대한 인식입니다.그러나 나가르주나가 제24장에서 주장한 것처럼, 이것은 단지 관습적인 것들을 공허하게 보기 위한 것이지, 그것들 뒤에 어떤 별개의 공허함을 보기 위한 것이 아니라면, 열반은 관습에 존재론적으로 근거를 두어야 합니다.삼사라에 있는 것은 사물이 현혹된 의식으로 보이는 것을 보고 그에 따라 상호작용하는 것입니다.그렇다면 열반에 있다는 것은 그것들을 그저 공허하고 의존적이며 영구적이지 않으며 실체가 없는 것으로 보는 것이며, 다른 곳에 있지 않고, 다른 것을 보는 것입니다.[130]

그러나 실제 산스크리트어 "advaya"는 MMK에 등장하지 않고, 나가르주나의 한 작품인 보디치타비바라나에서만 등장합니다.[131]

후대의 마디야미카스는 카지야마 유이치(Kajiyama Yuichi)는 니르비칼파 사마디에게 "사물은 그들 자신으로부터도 다른 것으로부터도 발생하지 않으며, 주제와 대상이 비현실적일 때 다르지 않은 마음도 진실일 수 없다"고 제안함으로써 아드바야 정의를 발전시켰습니다. 따라서 n에 대한 인식에 대한 애착을 버려야 합니다.또한 이중성에 대해서도 이해하고, 모든 것의 내재적 본성의 결여를 이해합니다."그리하여 불교적 논듀얼리즘 혹은 아드바야의 개념은 절대적 공허감을 실현하는 수단이 되었습니다.[132]

요가카라 전통

요가 수행(Yoga practice)의 마하야나 전통에서, 아다바(티베트어: gnyismed)는 인식자와 인식자, 또는 주제와 대상의 개념적, 지각적 이분법을 극복하는 것을 말합니다.[118][133][134][135]요가카라의 아다바 개념은 경험과 지식의 본질에 대한 인식론적 입장이자 요가적 인지변혁의 현상학적인 표현입니다.사르바스티바다나 사우트란티카와 같은 초기 불교 학파들은 공동 시대의 초기 세기를 통해 번성하였으며, 파악하는 정신적 활동(그라하카, "인지", "주관성")과 파악하는 것(그라야, "인지", 의도적인 대상) 사이에 이원론(dvaya)[136][132][136][137]을 상정했습니다.요가카라는 이 이원론적 관계가 잘못된 환상 또는 중첩(사마로파)이라고 가정합니다.[132]

요가카라는 또한 다른 인도 불교 학파의 심신 이원론 [138][note 13]대신 정신적 인식만이 실제로 존재한다는 교리를 가르쳤습니다.[132][136][138]이것은 현실이 "의식-전용"이기 때문에 비이중적이라고 할 수 있는 또 다른 의미입니다.[139]이 주된 이론에 대해서는 여러 가지 해석이 있는데, 이 이론은 표현전용, 관념전용, 인상전용, 인식전용으로 널리 번역되어 왔습니다.[140][138][141][142]어떤 학자들은 이것을 일종의 주관적 또는 인식론적 이상주의(칸트의 이론과 유사)로 보는 반면, 다른 학자들은 이것이 일종의 현상학 또는 재현주의에 더 가깝다고 주장합니다.마크 사이더에 따르면, 이 교리의 주요 아이디어는 우리가 외적인 대상으로 드러나는 정신적 이미지 또는 인상만을 인식할 뿐 "사실 마음 밖에는 그런 것이 없다"[143]는 것입니다.알렉스 웨이먼(Alex Wayman)에게 이 교리는 "정신은 감각 기관이 감지한 것에 대한 보고 또는 표현만을 가지고 있다"는 것을 의미합니다.[141]제이 가필드(Jay Garfield)와 폴 윌리엄스(Paul Williams)는 모두 이 교리를 정신만이 존재하는 일종의 이상주의로 보고 있습니다.[144][145]

그러나 요가카라에 대한 이상주의적 해석조차도 아드바이타 베단타나 헤겔주의처럼 절대적인 일원론적 관념론은 아니며, 요가카라에서는 의식조차 "초월적인 지위를 누리지 못한다"며 그저 관습적인 현실에 불과하기 때문입니다.[108]실제로 요가카라에게 있어서 궁극적인 진리는 의식이 아니라 설명할 수 없는 "따스함" 또는 "따스함"(타타타)입니다.[133]또한 요가카라는 개개의 정신류의 존재를 긍정하고, 따라서 코흐무톰은 그것을 현실적 다원주의라고 부르기도 합니다.[146]

요가 수행자들은 우리가 세상을 인식하는 세 가지 기본 방식을 정의했습니다.이것들은 요가카라에서 경험의 세 가지 본성(trisvabhāva)으로 언급됩니다.다음과 같습니다.[147][133]

- 파리칼피타(Parikalpita, 문자 그대로 "완전히 개념화된"): 개념적이고 언어적인 구성, 애착 및 주제 대상 이중성에 기초하여 사물을 잘못 이해하는 "상상적인 본성".따라서 삼사라와 맞먹습니다.

- 파라탄트라(말 그대로 "기타 의존적인"): "의존적인 본성", 의존적으로 발생하는 사물의 본성, 그 인과 관계 또는 조건의 흐름.그것은 잘못 개념화된 기초입니다.

- 파리니 ṣ파나(문자 그대로 "완전히 완성된"): "절대적인 본성", 즉 주제-객체가 비어 있는 상태에서 사물을 이해하는 것은 비이중적 인식의 한 유형입니다."그것"(타타타)에 대한 이러한 경험은 어떠한 개념화에도 전혀 영향을 받지 않습니다.

파리칼피타의 이중성에서 파리니 ṣ판나의 비이중적 의식으로 나아가려면 의식의 전환이 있어야 한다고 요가카라는 가르치고 있는데, 이를 '근거의 혁명'(parāv ṛty-ā śraya)이라고 합니다.댄 뤼스트하우스에 따르면, 각성을 특징짓는 이 변형은 "근본적인 정신-인지적 변화"이며 현실에 대한 거짓 "해석적 투영"(자기의 생각, 외부 대상 등)을 제거하는 것입니다.[148]

요가카라 텍스트인 Mahānasutrālamkāra 역시 이러한 변형을 비순수 열반의 개념과 삼사라와 열반의 비이중성과 연관짓고 있습니다.이러한 불교의 상태에 대해서는 다음과 같이 기술하고 있습니다.

삼사라나 열반(삼사라 열반-아프라티스타트바트)을 준수하지 않기 때문에 조건부와 조건부(삼스크르타-아삼스크르타트베나)를 모두 통해 그것의 작동은 이중적이지 않습니다.[149]

이것은 부처가 열반에 들어섰음에도 세상과 분리된 어떤 고요한 상태에서 '준수'하지 않고 다른 사람들을 대신하여 계속해서 광범위한 활동을 한다는 요가카라의 가르침을 말합니다.[149]이것은 또한 복합된 것(삼스크르타, 삼사의 존재를 지칭함)과 비복합된 것(삼스크르타, 열반을 지칭함) 사이의 비이중성이라고도 합니다.그것은 또한 삼사라와 열반 모두로부터 "돌아가지 않음"으로 묘사됩니다.[150]

후기 사상가 디냐가에게 비이중적 지식 또는 아드바야냐나는 또한 삼사라로부터 사람을 해방시키는 prajnaparimita(초월적 지혜)의 동의어이기도 합니다.[151]

탄트리즘 불교

바즈라야나, 만트라야나, 밀교로도 알려진 불교 탄트라는 불교 수행의 혁신적인 새로운 전통과 불교 탄트라라고 불리는 새로운 종교 텍스트를 발전시키기 위해 이전의 모든 인도 불교 사상과 이중적이지 않은 철학을 이용했습니다.[152]탄트리즘 불교는 중국에서 영향력이 있었고 히말라야 지역의 불교, 특히 티베트 불교의 주요 형태입니다.

불교 탄트라에서 아드바야의 개념은 다양한 의미를 가지고 있습니다.탄트리크 해설가 릴라바즈라(Lilavajra)에 따르면, 불교 탄트라의 "극도의 비밀과 목표"는 부처의 본성입니다.이것은 "비이중적이고, 좋은 자질의 힘들이지 않은 원천인 지혜(jnana)"로 보여집니다.[153]불교의 탄트라에서는 신성(열반)과 불경(삼사라)[154] 사이에 엄격한 구분이 없으며, 모든 존재는 내재된 각성의 씨앗이나 불경을 담고 있다고 봅니다.불교의 탄트라는 또한 공허함과 연민(카루나) 사이에 이중적이지 않은 관계가 있다고 가르치며, 이 통합을 보디치타라고 합니다.[155]그들은 또한 "행복과 공허함의 이중적이지 않은 순수한 지혜"를 가르칩니다.[156]아드바야는 또한 프라즈냐(지혜)와 우파야(수단적인 기술)의 공존이라고도 합니다.[157]이러한 비이중성은 또한 탄트라스의 "연합", 즉 유가나다의 생각과도 관련이 있습니다.이것은 탄트리즘 수행 중에 "타고난 위대한 축복(수단)과 맑은 빛(공허)의 불가분 결합"이며, 상대적인 진리와 궁극적인 진리와 지식인과 알려진 것의 결합이라고 합니다.[158]

불교의 탄트라는 또한 성적인 의식이나 혐오스럽거나 혐오스러운 물질("오감", 대변, 소변, 혈액, 정액, 골수)의 섭취와 같은 특정한 항노미안적인 관습을 장려합니다.이것은 순수하고 불순한 (그리고 유사한 개념적 이중성)에 대한 이중적이지 않은 인식을 배양할 수 있게 해주고 따라서 사람이 이중성이 없는 것(advaya janaana)에 대한 성취를 증명할 수 있게 해준다고 합니다.

인도 불교의 탄트라는 또한 인간을 거대한 우주를 반영하는 작은 우주로 봅니다.[160]그것의 목적은 다양한 수행을 통해 이중적이지 않은 불교의 각성된 에너지 또는 의식에 접근하는 것입니다.[160]

동아시아 불교

중국인

중국 불교는 인도 불교의 비이중주의의 철학적인 경향인 공허의 마디마카 교리와 두 진리 그리고 요가카라와 타타가타 가르바의 영향을 받았습니다.예를 들어, 짱과 같은 중국의 마디아마카 철학자들은 두 진리의 비이중성을 논했습니다.[161]중국의 요가카라는 비이중주의에 대한 인도의 요가카라의 견해를 지지하기도 했습니다.중국 불교에서 영향력 있는 문헌 중 하나는 타타가타 가르바와 요가카라의 견해를 종합한 것으로 대승불교에서의 신앙의 각성이며, 이는 중국의 구성일 수 있습니다.

중국 불교에서는 절대적 현실과 상대적 현실의 극성을 "본질-기능"이라고 표현하기도 합니다.이는 두 진리에 대한 존재론적 해석과 토속적 도교와 유교적 형이상학의 영향이 작용한 결과였습니다.[162]이 이론에서 절대자는 본질이고 상대자는 기능입니다.그것들은 별개의 현실로 볼 수는 없지만, 서로를 관통하고 있습니다.[163]두 개의 존재론적 현실로서의 두 진리에 대한 이러한 해석은 이후 동아시아 형이상학의 형태에 영향을 미칠 것입니다.

중국 불교가 새로운 혁신적인 방향으로 계속 발전하면서 톈타이와 찬( ()과 같은 새로운 전통을 낳았고, 이는 또한 비이중성에 대한 그들만의 독특한 가르침을 지지했습니다.

예를 들어, 톈타이 학파는 인도 마디아마카의 고전적인 "두 가지 진리" 대신 세 가지 진리를 가르쳤습니다.그것의 "세 번째 진리"는 두 진리를 초월하는 이중적 결합으로 보여졌습니다.[165]톈타이 형이상학은 모든 현상, 순간 또는 사건을 현실 전체에 의해 조건화되고 발현되는 것으로 보는 내재적 전체론입니다.경험의 모든 순간은 서로의 반영이며, 따라서 고통과 열반, 선악, 불교와 악행은 모두 "본래적으로" 서로에게 내재되어 있습니다.[165]의식의 각 순간은 그야말로 절대적인 그 자체이며, 무한히 내재되어 있고 자기 반성적입니다.

일부 학자들은 당나라 시기에 중국에서 번성했던 화엄파의 두 교리를 쌍대적이지 않은 것으로 보고 있습니다.킹은 4중 다르마다투와 모든 현상(다르마) 또는 "완벽한 간섭"(위안롱, 圓融)의 상호 봉쇄와 상호 침투에 대한 교리가 전형적인 쌍무 교리라고 썼습니다.이는 모든 현상이 "예외 없이 부처님의 지혜를 표현한 것"이며, "어떤 모순이나 갈등 없이 상호 의존하고, 간섭하고, 균형을 이루는 상태로 존재한다"는 사상이라고 할 수 있습니다.[166]이 이론에 따르면, 모든 현상은 현실의 완전한 합체의 일부로써만 존재하며, 그 존재는 모두 동일하게 연결되어 있고 서로에 포함되어 있는 다른 모든 것들의 완전한 네트워크에 의존합니다.[166]이 견해를 표현하기 위해 사용된 또 다른 화이안 은유인 인드라의 그물 또한 일부 사람들에 의해 이중적이지 않은 것으로 여겨집니다.[citation needed]

선

부처-자연과 요가카라 철학은 찬과 선에 강한 영향을 미쳤습니다.선의 가르침은 일련의 양극으로 표현됩니다.붓다-자연 – 선야타;[167][168][169] 절대적인 친척; 갑작스럽고 점진적인 깨달음.[170]

선에서 유행하는 경전인 란카바타라 수트라는 부처님의 본성을 인정하고 마음의 순수함을 강조하며, 이는 점층적으로 성취될 수 있습니다.또 다른 인기 있는 경전인 다이아몬드 수트라는 선야타를 강조하는데, 이것은 "완전하게 실현되거나 전혀 실현되지 않아야 한다".[171]프라즈나파리미타경은 형식과 공허의 이중성을 강조합니다: 형식은 공허함이고, 공허함은 마음경이 말하는 것처럼 형식입니다.[169]치눌에 따르면, 선은 단순한 공허함이 아니라, 그러한 것 또는 다르마다투를 가리킵니다.[172]

상대적 현실의 일상세계에 궁극적 현실이 존재한다는 생각은 일상세계와 사회를 중시하는 중국문화에 부합합니다.그러나 이것은 절대자가 상대적인 세계에서 어떻게 존재하는지를 설명하지 못합니다.이 질문은 토잔[173] 5등급과 옥쉐딩 픽쳐스와 같은 도식으로 대답됩니다.

'말머리'인 '화투[174]'나 '화투'에 대한 지속적인 고민은 '(부처) 자연을 보는' 최초의 통찰인 '켄쇼'로 이어집니다.[175][176]호리에 의하면, 많은 코안들의 중심 주제는 "대립의 정체성"이며, 원래의 비양극성을 가리킵니다.[177][178]Victor Sogen Hori는 kensho를 koan-study를 통해 달성될 때, 주제-객체 이중성의 부재로 설명합니다.[179]이른바 획기적 코안의 목적은 "주체와 객체가 더 이상 분리되고 구별되지 않는" "주체와 객체의 비이중성"을 보는 것입니다.[180]

선불교는 겐쇼로 끝나는 것이 아닙니다.통찰력을 심화하고 일상생활에서 표현하기 위해,[181][182][183][184] 절대적이고 상대적인 비이중성을 완전히 드러내기 위해 연습을 계속하는 것입니다.[185][186]켄쇼의 초기 통찰력을 심화시키기 위해서는 시칸타자와 코안 연구가 필요합니다.이러한 초기 통찰력의 궤적은 린지 이쉬안에 의해 그의 세 개의 신비한 문, 하쿠인의 네 가지 앎의 방법,[187] 다섯 개의 계급, 그리고 길 위의 단계를 자세히 묘사한 열 마리의 소떼 그림에서[188] 표현됩니다.

한국인입니다

절대 및 상대의 극성은 또한 "본질-함수"로 표현됩니다.절대는 본질이고 상대는 기능입니다.그것들은 별개의 현실로 볼 수는 없지만, 서로를 관통하고 있습니다.이 구분은 "능소나 '주체-객체' 구성과 같은 다른 틀을 배제하지 않는다"고 하지만, 이 둘은 "그들의 사고 방식에 있어서 완전히 다르다"고 합니다.[163]한국 불교에서 본질 기능은 '몸'과 '몸의 기능'으로 표현되기도 합니다.[189]정수 기능에 대한 비유는 "램프와 그 빛"으로, 정강이경에서 정수는 램프이고 기능은 빛입니다.[190]

티베트 불교

Adyava: Gelugpa 학교 Prasangika Madhyamaka

겔루그파 학파는 송카파에 이어 모든 현상은 자기 본성이 텅 빈 선야타이며, 이 '공허함'은 그 자체가 자격일 뿐 구체적으로 존재하는 '절대적' 현실이 아니라는 아다바 프라사 ṅ기카 마디아마카의 견해를 고수합니다.

신통

티베트 불교에서 본질주의적 입장은 신통(神通)으로 대표되고, 명목주의적 입장, 즉 비본질주의적 입장은 랑통(tong通)으로 대표됩니다.

선통은 티베트 불교에서 발견되는 철학적인 하위 학파입니다.그것의 지지자들은 일반적으로 마음의 본질(svasa ṃvedana), 즉 마음의 본질(svasa mindstream)은 "other"(Wylie: gzhan)의 "공허"(Wylie: stong), 즉 본질적으로 존재하고, 설명할 수 없는 본질 이외의 모든 자질들이 비어 있다고 주장합니다.신통은 종종 치타마트라(요가카라)의 입장과 잘못 연관되어 있지만, 사실은 마디아마카이기도 하며,[192] 삭야파와[193] 카구파에 의해서도 가르침을 받지만 주로 조낭파의 주요 철학 이론으로 존재합니다.[194][195]선통파(선통파 지지자)에 의하면, 궁극적 현실의 공허함을 겉보기 현상의 공허함과 동일하게 특징지어서는 안 되는 것이 프라바 ś바라사 ṃ타나, 혹은 무한한 부처의 자질을 부여받은 '빛나는 심성'이기 때문입니다.거짓된 것은 모두 공허한 것이지, 태생적 본질인 무한한 부처의 자질이 공허한 것은 아닙니다.

모든 현상은 자기 본성이 비어 있는 선야타이며, 이 '비움'은 구체적으로 존재하는 '절대적' 현실이 아니라는 대조적인 프라사 ṅ키카의 견해는 '자기 본성이 비어 있는' 랑통이라고 명명됩니다.

신통관은 라트나고트라비바가 경전과 ś탄타라크 ṣ타의 요가카라-마디아마카 합성과 관련이 있습니다.순야타의 진리는 인정되지만, 마음의 공허함인 최고의 진리로 여겨지지는 않습니다.선야타에 대한 통찰력은 마음의 본성에 대한 인식을 위한 준비입니다.

조첸

Dzogchen은 "자연 상태"에 관심을 가지고 직접적인 경험을 강조합니다.이중적이지 않은 인식의 상태를 리그파라고 합니다.[197]이 원시적인 본성은 맑고, 생성되지 않고 변하지 않으며, 모든 타락으로부터 자유롭습니다.조그첸 수행자는 명상을 통해 생각은 실체가 없다는 것을 경험합니다.정신현상은 마음속에서 일어나고 떨어지지만 근본적으로는 공허합니다.그런 다음, 수행자는 마음 자체가 어디에 있는지를 고려합니다.신중한 검토를 통해 마음은 공허함이라는 것을 깨닫게 됩니다.[198]

카르마 링파(1326–1386)는 파드마삼바바에 기인한 "벌거벗은 의식으로 보는 자기 해방"(rigpango-sprod,[note 14] rigpango-sprod)을 밝혔습니다.[199][note 15]이 텍스트는 리그파, 존재 및 인식 상태에 대한 소개 또는 지적 지시(ngo-spro)를 제공합니다.[199]카르마 링파는 이 글에서 비이중성에 대한 여러 용어들의 통일성과 관련하여 다음과 같이 쓰고 있습니다.

이름을 갖는 것과 관련하여, 그것에 적용되는 다양한 이름들은 (그들의 숫자로) 상상할 수 없습니다.

어떤 사람들은 그것을 "마음의 본성" 또는 "마음 그 자체"라고 부릅니다.

어떤 티르티카 사람들은 그것을 아트만 또는 "자체"라고 부릅니다.

스라바카스 사람들은 이를 아나트만의 교리 또는 "자신의 부재"라고 부릅니다.

치타마트린 사람들은 그것을 치타 또는 "마음"이라는 이름으로 부릅니다.

어떤 사람들은 이것을 프라즈나파라미타 또는 "지혜의 완벽"이라고 부릅니다.

어떤 사람들은 그것을 타다가타 가르바 또는 "불교의 배아"라고 부릅니다.

어떤 사람들은 그것을 마하무드라 혹은 "위대한 상징"이라고 부릅니다.

어떤 사람들은 그것을 "독특한 구체"라고 부릅니다.

어떤 사람들은 그것을 다르마다투 혹은 "현실의 차원"이라고 부릅니다.

어떤 사람들은 그것을 알라야 또는 "모든 것의 기초"라고 부릅니다.

그리고 어떤 사람들은 그것을 단순히 "평범한 인식"이라는 이름으로 부릅니다.[204]

가랍 도르제의 세 가지 진술

Garab Dorje (c. 665)는 Dzogchen의 가르침을 세 가지 원칙으로 전형화했는데, Tsik Sum Né Deck는 그의 마지막 말이라고 합니다.이 세 가지 진술은 그의 가르침의 핵심을 전달하고 조겐의 견해, 사색의 실천, 행위의 역할을 간결하고 심오하게 요약하는 역할을 한다고 여겨집니다.간단히 말해서 학생이 겪어야 할 발달 과정을 제시합니다.[205][206]

Garab Dorje의 세 진술은 Jigme Lingpa (1730–1798)에 의해 Longchen Nyingthig에서 가장 유명한 것인 Nyingthig 전통에 통합되었습니다.[207]진술 내용은 다음과 같습니다.[205]

- 리그파 자체의 얼굴을 직접 소개합니다(응고랑 톡투트레).Dudjom Rinpoche는 다음과 같이 말합니다: "벌거벗은 마음의 얼굴을 리그파 그 자체로 직접 소개하는 것, 즉 타고난 원시적 지혜."

- 한가지만 결정하는 것(탁칙톡투셰)Dudjom은 다음과 같이 말합니다. "사 ṇ사라든 니르바 ṃ라든 모든 현상이 나타나는 것이 다름 아닌 리그파 자신의 놀이이기 때문에, 리그파의 지속적인 흐름을 준수하는 것 외에는 아무것도 없다는 완전하고 직접적인 결정이 있습니다."

- 떠오르는 생각의 해방에 대한 직접적인 자신감 (덩드롤 톡투차)Dudjom은 다음과 같이 말합니다. "남톡[생생하는 사상]의 인식에서, 어떤 일이 발생하든 간에, 역겨운 것이든 미묘한 것이든, 다르마카야의 확장에서 발생하는 것과 해산의 동시성에 대한 직접적인 신뢰가 있습니다. 그것은 리그파와 śū냐타의 통합입니다."

힌두교의

베단타

베단타의 몇몇 학교들은 삼키야로부터 정보를 받고 비이중주의의 한 형태를 가르칩니다.가장 잘 알려진 것은 Advaita Vedanta이지만, Vishtadvaita Vedanta와 Dvaitadvaita와 같은 다른 이중적이지 않은 Vedanta 학교들도 상당한 영향과 추종자들을 가지고 있습니다.[118] 둘 다 베다베다입니다.

| 시리즈의 일부(on) |

| 아드바이타 |

|---|

|

| |

'아바이타'는 베단타, 샤크티즘, 샤이비즘과 같이 순수한 자각 또는 목격자 의식으로 인식되는 세계의 복수를 넘어서는 유일한 보편적 존재로서 아트만-브라만을 지칭합니다.[118]아디 샹카라의 아드바이타 베단타 학파에서 이 용어가 가장 잘 알려져 있지만, 아드바이타는 현대 학교와 교사뿐만 아니라 수많은 중세 인도 학자들의 논문에서 사용됩니다.

힌두의 아드바이타 개념은 우주의 모든 것이 하나의 본질적인 실재이며, 우주의 모든 면과 양상은 궁극적으로 그 하나의 실재의 표현 또는 모습이라는 생각을 말합니다.[118]다스굽타와 모한타에 따르면, 비이중주의는 우파니샤드 시대 이후부터 베다와 불교 모두 인도의 다양한 사상에서 발달했다고 합니다.[208]인도 사상에서 비이중주의의 가장 오래된 흔적은 초기 불교 이전의 찬도가야 우파니샤드에서 찾을 수 있습니다.종파 이전의 불교는 또한 찬도그야 우파니샤드의 가르침에 반응하여 아트만 브라만과 관련된 형이상학의 일부를 거부했을 수도 있습니다.[209][note 16]

아드바이타는 아드바이타 베단타, 비슈타드바이타 베단타(바이쉬나비즘), 수다드바이타 베단타(바이쉬나비즘), 비이중 샤이즘, 샤크티즘과 같은 힌두교의 다양한 학파에서 다양한 음영으로 나타납니다.[118][212][213]아디 샹카라의 아드바이타 베단타에서 아드바이타는 모든 현실이 브라만과 하나이며,[118] 아트만(자신)과 브라만(궁극 불변의 현실)이 하나임을 암시합니다.[214][215]일부 힌두 전통의 옹호 사상은 경험한 현실과 신은 두 개(이중)이며 구별된다고 말한 마드바차리야의 것과 같이 이원론이나 드바이타를 옹호하는 학파와 대조됩니다.[216][217]

아드바이타 베단타

아드바이타 베단타의 이중성은 브라만과 아트만의 정체성입니다.[218]삼키아에서와 마찬가지로 아트만은 자각, 증인의식입니다.아드바이타는 카슈미르 샤이즘과 같은 이후의 전통에 영향을 미치면서 인도의 문화와 종교에서 광범위한 흐름이 되었습니다.

아드바이타 베단타에 관한 현존하는 가장 오래된 필사본은 전통적으로 고빈다 바가바트파다의 스승이자 아디 샹카라의 대 스승으로 여겨져 온 가우 ḍ파다(6세기 CE)의 것입니다.아드바이타는 아디 샹카라(788-820 CE)의 아드바이타 베단타 전통에서 가장 잘 알려져 있는데, 그는 단일한 영원한 진리인 브라만은 순수한 존재, 의식 그리고 축복(사트-cit-ananda)이라고 말합니다.[220]

Advaita는 Murti는 차이가 없는 브라만과 자의식(Vijnana)에 대한 지식이라고 말합니다.[119]베단타의 목표는 "진정한 진짜"를 아는 것이고 따라서 그것과 하나가 되는 것입니다.[221]아드바이타 베단타에 의하면 브라만은 최고의 실재이며,[222][223][224] 아드바이타 철학에 의하면 우주는 단순히 브라만에서 온 것이 아니라 브라만입니다.브라만은 우주에 존재하는 모든 것의 다양성 뒤에 있는 단 하나의 구속력 있는 통합체입니다.[223]브라만은 모든 변화의 원인이기도 합니다.[223][225][226]브라만은 "전 세계에 실현된 창조적 원칙"입니다.[227]

아드바이타의 비이중주의는 힌두교의 of만 개념에 의존하는데, ".만은 산스크리트어로 "본질" 또는 "진정한 자아"를 의미하며, "영혼"으로도 사용됩니다.앳만은 제1원리,[231] 현상으로 동일시할 수 없는 개인의 참된 자아, 개인의 본질입니다.아드바이타 베단타 힌두교 학파는 아트만이 보편적 원리라고 주장합니다.[232][233]

아드바이타 베단타 철학은 아트만을 브라만과 같은 무한한, 비이중적이며 동일한 존재하는 인식으로 간주합니다.[234]아드바이타 학파는 각각의 살아있는 존재 안에 브라만과 완전히 동일한 "영혼, 자아"가 있다고 주장합니다.[235][236]이 정체성은 모든 생명체에 연결되고 존재하는 하나의 A 인식이 있음을 주장합니다. 그 형태나 형태에 상관없이 구별도 없고, 우월하지도 않고, 열등하지도 않으며, 별도의 헌신적인 영혼(아트만)도 없고, 별도의 신 영혼(브라만)도 없습니다.[235]아드바이타 베단틴스는 "하나됨은 모든 존재를 통일하고, 모든 존재에는 신이 존재하며, 모든 존재는 하나의 현실"이라고 말합니다.[237]아드바이타 베단타의 비이중주의 개념은 각각의 영혼이 무한한 브라만과 다르지 않다고 주장합니다.[238]

현실의 3단계

Advaita Vedanta는 세 가지 수준의 존재론적 실재를 가정하기 위한 기준으로 부제를 채택합니다.[239][240]

- 파라마르티카(paramarthika, paramartha, 절대적), 형이상학적으로 진실하고 존재론적으로 정확한 현실.그것은 "절대적으로 현실적이고 다른 현실적 수준들이 모두 해결될 수 있는" 상태를 경험하는 것입니다.이 경험은 다른 어떤 경험으로도 승화될 수 없습니다.[239][240]

- 경험적 혹은 실용적 현실로 구성된 [241]뱌바하리카(vyavahara), 혹은 삼브리티 사야.그것은 시간이 지남에 따라 끊임없이 변화하므로 주어진 시간과 맥락에서 경험적으로 사실이지만 형이상학적으로 사실은 아닙니다.그것은 "우리의 경험의 세계, 우리가 깨어있을 때 매일 다루는 경이로운 세계"입니다.그것은 지바(살아있는 생명체 또는 개인의 영혼)와 이스와라가 모두 진실인 수준입니다; 여기서 물질적 세계도 사실입니다.[240]

- 프라티바시카(프라티바시카, 겉보기 현실, 비현실), "상상력만으로 본 현실"그것은 마음이 자신의 현실을 구성하는 경험의 수준입니다.잘 알려진 예는 어둠 속에서 줄을 뱀처럼 인식하는 것입니다.[240]

불교와의 유사점과 차이점

학자들은 아드바이타 베단타가 대승불교의 영향을 받았다고 말하고 있는데, 이는 공통된 용어와 방법론 그리고 일부 공통된 교리를 고려할 때 그러합니다.[242][243]엘리엇 도이치와 로히트 달비는 다음과 같이 말합니다.

어쨌든 마하야나 학파와 베단타 사이에는 밀접한 관계가 존재했고, 후자는 전자의 특정 교리는 아니더라도 변증법적 기술의 일부를 차용했습니다.[244]

아드바이타 베단타는 두 진리교리와 의식만 있다는 교리(vijñti-matra)와 같은 사상을 장려하는 불교철학과 관련이 있습니다.아드바이타 철학자 가우다파다는 불교 사상의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.[219]샨카라는 가우다파다의 사상과 우파니샤드의 문헌을 조화시켰고, 정통 힌두교의 매우 영향력 있는 학파를 발전시켰습니다.[245][246]

불교 용어인 vijñti-mattra는 종종 citta-mattra라는 용어와 혼용되지만, 그것들은 다른 의미를 가지고 있습니다.두 용어의 표준 번역은 "의식 전용" 또는 "마음 전용"입니다.Advaita Vedanta는 학자들에 의해 "이상주의적 일원론"이라고 불려 왔지만, 일부 사람들은 이 꼬리표에 동의하지 않습니다.[247][146]마디아마카 불교와 아드바이타 베단타 모두에서 발견되는 또 다른 개념은 가우다파다가 나가르주나의 철학에서 따온 아자티바다입니다.[248][249][note 17]가우다파다는 만다카야 우파니사드의 철학을 짜 넣었고, 이 철학은 샹카라에 의해 더욱 발전되었습니다.[251][note 18]

마이클 코만스는 불교가 "모든 것은 본질적인 본성이 없고 모든 것은 본질적인 본성이 비어 있다(nihsvabhāva)"는 의존적 기원 교리를 철학적 기반으로 한다는 점에서 불교 사상과 가우다파다의 사상 사이에는 근본적인 차이가 있다고 말합니다.가우다파다는 이 원칙에 전혀 의존하지 않는 반면.가우다파다의 아자티바다는 본질적인 본성(스바하바)을 가진 "태어나지 않은 현실(아자)이 존재한다"는 불변의 이중적 현실에 적용된 추론의 결과이며, 이는 "영원하고 두려움이 없으며 쇠퇴하지 않는 자아(아트만)와 브라만"입니다.[253]따라서 가우다파다는 전제를 받아들이고 우파니샤드의 기본적인 가르침에 의존한다는 점에서 나가르주나와 같은 불교학자들과 차이가 있습니다.[253]무엇보다도 힌두교의 베단타 학파는 비이중주의 이론에서 사용하는 개념인 "아트만은 자명한 진리로서 존재한다"는 전제를 가지고 있습니다.이와 대조적으로 불교는 "아트만은 존재하지 않는다(혹은 안아트만)"는 전제를 가지고 있습니다.[254][255][256]

마하데반은 초기 불교가 우파니샤드어를 채택하고 불교의 목표에 교리를 채택한 것과 마찬가지로 가우다파다가 불교 용어를 채택하고 그의 교리를 베단틱 목표에 적용했다고 제안합니다. 둘 다 새로운 의미를 전달하기 위해 기존의 개념과 생각을 사용했습니다.[257]다스굽타와 모한타는 불교와 샹카라의 아드바이타 베단타가 대립하는 체계가 아니라 "우파니샤드 시대부터 샹카라 시대까지 동일한 비이원론적 형이상학의 다른 발전 단계"라고 지적합니다.[208]

비슈타드바이타 베단타

비슈타드바이타 베단타는 베단타의 또 다른 주요 학파로 브라만이 존재하지만 다중성을 특징으로 하는 자격을 갖춘 전체의 비이중성을 가르칩니다.그것은 "자격 있는 일원론", "자격 있는 비이원론", 또는 "귀속적 일원론"으로 묘사될 수 있습니다.

이 학파에 따르면, 세상은 실재하지만, 모든 차이의 근본에는 모든 것을 포함하는 통합이 있으며, 그 중 모든 "사물"은 "속성"입니다.비슈타드바이타 철학의 주요 지지자인 라마누자는 프라스타나트라이("세 가지 과정"), 즉 우파니샤드, 바가바드 기타, 브라마 경전은 다양성의 통일성을 보여주는 방식으로 해석되어야 한다고 주장합니다.

베단타 데시카는 비슈타드바이타를 다음과 같이 정의합니다.Asesha Chit-Achit Prakaaram Brahmaikameva Tatvam – "지각적이고 무감각적인 모드 (또는 속성)에 의해 자격을 갖춘 브라만이 유일한 현실입니다."

네오베단타

네오-베단타(Neo-Vedanta)[258]는 서구 식민주의와 오리엔탈리즘에 대응하여 발전한 힌두교의 현대적 해석으로, 아드바이타 베단타를 중심 교리로 힌두교를 '힌두교의 균질화된 이상'[259]으로 제시하는 것을 목표로 합니다.[260]

유니테리언 유니버설리즘은 람 모한 로이와 브라흐모 사마즈에 강한 영향을 미쳤고, 그 후 스와미 비베카난다에 영향을 미쳤습니다.비베카난다는 서양의 난해한 전통, 특히 초월주의, 신사상, 신학과 같은 힌두교의 현대적 해석인 네오 베단타의 주요 대표들 중 하나였습니다.[261]그의 재해석은 인도 안팎에서 힌두교에 대한 새로운 이해와 감상을 창조했고,[261] 서양에서 요가, 초월적 명상 그리고 다른 형태의 인도 정신적 자기 개선을 열광적으로 받아들이는 주요한 이유였습니다.[262]

나렌드라나트 다타(스와미 비베카난다)는 "1884년 이전의 어느 시점"[263]에 프리메이슨 별장의 일원이 되었고, 20대에는 케샤브 찬드라 센과 데벤드라나트 타고르가 이끄는 브라모 사마즈의 이탈파인 사다란 브라모 사마즈의 일원이 되었습니다.[264]브라흐모 사마즈의 창시자 람 모한 로이(1772~1833)는 초월주의자들과 밀접하게 연결되어 있던 유니테리언들에게 깊은 동정심을 갖고 있었고,[265] 유니테리언들은 일찍이 인도의 종교에 관심을 갖고 영향을 받았습니다.[266]나렌드라가 서양의 난해함을 알게 된 것은 바로 이러한 문화적[267] 환경에서였습니다.[268]데벤드라나트 타고르는 이 "신힌두교"를 서양 난해주의와 더 가깝게 만들었고, 이것은 또한 단순한 추론과 신학보다 개인적인 종교적 경험을 강조하는 초월주의에 의해 영향을 [269]받은 케샤브 찬드라 센에 의해 발전되었습니다.[270]센의 영향으로 비베카난다는 서구 밀교와 완전히 접촉하게 되었고, 라마크리슈나를 만난 것도 센을 통해서였습니다.[271]

비베카난다는 1893년 종교의회에서 연설을 시작으로 서구 밀교에 대해 잘 알고 있기 때문에 서구 밀교계에서 큰 성공을 거두었습니다.Vivekananda는 특히 초월주의와 새로운 사상과 같은 서양 난해한 전통과 운동에 끌리고 익숙한 그의 서양 청중들의 필요와 이해에 맞도록 전통적인 힌두 사상과 종교성을 각색했습니다.[272]

1897년에 그는 서부의 네오 베단타를 전파하는데 중요한 역할을 했던 라마크리슈나 미션을 설립했고 알란 왓츠와 같은 사람들을 끌어들였습니다.The Permanent Philosophy의 저자인 Aldous Huxley는 스와미 프라바난다가 설립하고 이끄는 또 다른 신 베단타 단체인 남부 캘리포니아 베단타 협회와 관련이 있었습니다.제럴드 허드, 크리스토퍼 아이셔우드, 그리고 다른 추종자들과 함께 그는 스와미족에 의해 시작되었고 명상과 영적 수행을 배웠습니다.[273]

비베카난다와 라다크리쉬난으로 대표되는 네오-베단타는 아드바이타 베단타에게 신세를 지고 있지만, 또한 아드바야 철학을 반영하고 있습니다.신 아드바이타에 대한 주요한 영향은 라마크리슈나, 그 자신은 박타와 탄트리카, 그리고 비베카난다의 구루였습니다.마이클 태프트에 의하면, 라마크리슈나는 무형식과 형식의 이중성을 조화시켰습니다.[274]라마크리시나는 최고의 존재를 개인적인 존재이자 비개인적인 존재이며, 활동적이고 비활동적인 존재로 여겼습니다.

나는 최고의 존재를 창조하지도 보존하지도 파괴하지도 않는, 비활성적인 존재로 생각할 때 그를 브라만 또는 푸루샤, 비인격적인 신이라고 부릅니다.그를 창조하고 보존하고 파괴하는 능동적인 존재로 생각할 때, 나는 그를 삭티 또는 마야 또는 프라크리티라고 부릅니다.하지만 그들 사이의 구분이 차이를 의미하는 것은 아닙니다.우유와 그 흰색, 다이아몬드와 그 광택, 뱀과 그 꿈틀거리는 움직임처럼 개인적인 것과 비인격적인 것은 같습니다.다른 사람이 없는 사람은 상상하기가 불가능합니다.신성한 어머니와 브라만은 하나입니다.[275]

라다크리쉬난은 경험 세계의 현실과 다양성을 인정했는데, 그는 절대자 혹은 브라만에 근거하고 지지한다고 생각했습니다.[web 5][note 19]아닐 수클랄에 따르면, 비베카난다의 신 아드바이타는 "드바이타 또는 이원론과 아드바이타 또는 비이원론을 조화시킨다"[277]고 합니다.

네오-베단타는 궁극의 현실인 브라만이 1초도 없는 하나, 에카메바드비티얌이라고 주장하는 만큼 아드바이타적이기도 합니다.그러나 전통적인 산카라의 아드바이타와는 구별되는, 드바이타 또는 이원론과 아드바이타 또는 비이원론과 현실의 다른 이론들을 조화시키는 합성 베단타입니다.이런 의미에서 브라만이 자격이 있고, 사구나이며, 자질이 없는 니르구나라고 주장하는 한 구체적인 일원론이라고도 할 수 있습니다.[277]

라다크리쉬난은 샹카라의 마야 개념을 재해석하기도 했습니다.라다크리쉬난에 따르면 마야는 엄격한 절대 관념론이 아니라 "세계에 대한 주관적인 잘못된 인식"입니다.[web 5]니사르가다타 마하라즈의 전통에 서있는 사르마에 따르면 아드바이타바다다는 "영적인 비이중주의 또는 절대주의"를 의미하며,[278] 반대되는 것은 그 자체가 내재적이고 초월적인 절대주의의 발현입니다.[279]

존재와 비존재, 삶과 죽음, 선과 악, 빛과 어둠, 신과 인간, 영혼과 자연과 같은 모든 대립물은 우주에 존재하면서도 그것을 초월하는 절대자의 현현으로 간주됩니다.[279]

네오-베단타는 신학자들, 기독교 과학, 그리고 새로운 사상 운동 사이에서 좋은 평가를 받았습니다;[280][281] 기독교 과학은 차례로 기적의 과정을 가르치는 독학에 영향을 미쳤습니다.[282]

카슈미르 샤이즘

| 시리즈의 일부(on) |

| 샤이즘 |

|---|

|

| |

아드바이타는 또한 카슈미르 샤이즘과[118] 일반적으로 비에라샤이즘으로 알려진 시바 아드바이타와 같은 다양한 샤이즘 학파의 중심 개념입니다.

카슈미르 샤이즘은 ś주의의 한 학파로, 아비나바굽타에 의해 "최고의 절대적인 비이중주의"를 의미하는 "파라드바이타"로 묘사되었습니다.그것은 여러 학자들에 의해 일원론적[283] 관념론(절대적 관념론, 유신론적 일원론,[284] 현실적 관념론,[285] 초월적 물리주의 또는 구체적 일원론[285])으로 분류됩니다.[inconsistent]

카슈미르 사이비즘은 카팔리카가 쓴 탄트라인 바이라바 탄트라와 그 하위 분류인 카울라 탄트라에 대한 강력한 일원론적 해석에 기반을 두고 있습니다.[286]바수굽타에게 시바경이 추가로 공개되었습니다.[286]카슈미르 사이비즘은 이원론적인 샤이바 싯단타를 대체한다고 주장했습니다.[287]유일주의 사이비즘의 최초의 신학자인 소마난다는 웃팔라데바의 스승이었고, 그는 아비나바굽타의 조손이었으며, 그는 다시 케마라자의 스승이었습니다.[286][288]

카슈미르 샤이즘의 철학은 샹카라의 아드바이타와 대조적으로 볼 수 있습니다.[289]아드바이타 베단타는 브라만이 활동적이지 않으며(니 ṣ크리야), 현상세계는 브라만의 거짓된 모습(māyā)이라고 주장합니다. 반어둠 속에서 보이는 뱀이 로프가 누워있는 거짓된 모습인 것처럼 말입니다.카슈미르 샤비심에서 모든 것은 보편적 의식, 치트 혹은 브라만의 발현입니다.[290][291]카슈미르 샤비심은 ś크티라는 경이로운 세계를 실재하는 것으로 봅니다. 그것은 존재하며, 의식 속에 존재합니다.

카슈미르 샤이즘은 여러 정통적이고 이단적인 인도의 종교적, 철학적 전통에 영향을 받고 교리를 이어 받았습니다.[293]여기에는 베단타, 삼키야, 파탄잘리 요가와 냐야스, 그리고 요가카라와 마디야미카를 포함한 다양한 불교 학교들과 [293]탄트라와 나트 전통도 포함됩니다.[294]

현대 인도의 전통.

원시적 인식은 수도원과 제도 조직에서 조직된 덜 강력하거나 전부는 아닌 다른 인도 전통의 일부이기도 합니다.종종 "Advaita Vedanta"라고 불리지만, 이 전통들은 토착 운동과 "집주인" 전통에 기원을 두고 있으며, 나트족, 나야나르족, 산트마트족 전통과 밀접한 관련이 있습니다.

나타 삼프라다야 인체게리 삼프라다야

나타 삼프라다야는 고락나트와 같은 나트요기들과 함께 자발적인 영성의 개념인 사하자를 소개했습니다.켄 윌버(Ken Wilber)에 따르면 이 상태는 비이중성을 반영합니다.[295]

Nisargadatta Maharaj의 인기로 잘 알려진, Maharashtra 출신의 힌두 나브나트와 링가얏 선생의 혈통인 Inchagiri Sampradaya를 통해, Nath-전통은 서양에서 영향력을 행사해 왔습니다.

네오아바이타

네오 아드바이타는 현대 서양의 아드바이타 베단타, 특히 라마나 마하르시의 가르침에 기초한 새로운 종교 운동입니다.[296]Arthur Versluis에 따르면, 신 아드바이타는 그가 즉시주의라고 부르는 더 큰 종교적 흐름의 일부입니다.[297]네오 아드바이타는 이러한 즉각주의와 준비 연습의 부족으로 비판을 받아왔습니다.[298][note 21][299][note 22]주목할 만한 네오 어드바이타 선생님들은 H. W. L[300][296]. 푼자와 그의 제자들인 Gangaji,[301] Andrew Cohen,[note 23] Eckhart Tolle입니다.[296]

기타동양종교

시크교

많은 새로운 현대 시크교도들은 인간의 영혼과 유일신은 두 개의 다른 현실(이중주의)이며,[303] 다른 인도 종교들의 비이중주의적 철학의 단일주의적이고 다양한 그림자들과 구별된다고 주장했습니다.[304]그러나 일부 시크교도 학자들은 바이비르 싱의 신식민지 개혁 운동 때와 [305]같은 시크교도의 비이중주의적 표현을 탐구하려고 시도했습니다.만데어에 따르면, 싱은 시크교도를 비이중성을 가르치는 것으로 해석합니다.[306]시크교 학자 바이 마니 싱은 시크교가 베단타 철학의 모든 본질을 가지고 있다고 말한 것으로 인용됩니다.역사적으로 이크 오안카르의 시크교 상징은 일원론적인 의미를 가지고 있었고, 단순히 "하나의 신"이라는 의미로 축소되었는데,[307] 이는 잘못된 것입니다.[308]Faridkot Teeka와 같은 시크교 경전의 오래된 표현들은 항상 시크교의 형이상학을 비이중적이고 범신론적인 우주로 묘사해왔습니다.[309]

도교

도교의 오위(吳 wei, wu wei, doing,, pass wu)는 수동성과 구별하기 위해 다양한 번역과 해석이 있는 용어입니다.일반적으로 "노력 없는 행동"으로 이해되는 이 개념은 비이중주의의 핵심 개념과 교차합니다.우웨이는 이원론적 시각을 벗어나 우주와의 조화로운 통일성을 품으면서 자연스러운 존재의 리듬을 따라 흐르게 합니다.자발적이고 강요되지 않은 행동으로 특징지어지는 이 삶에 대한 총체적 접근은 상호 연관성, 단일성, 이원론적 경계의 해체를 강조하는 비이중주의의 본질과 일치합니다.무위는 육체적 행위와 정신적 상태에서 무진무진한 행위를 원활하게 통합함으로써 비이중적 철학의 본질을 구현합니다.[310]

음과 양의 개념은 종종 이중성의 상징으로 잘못 생각되기도 하는데, 실제로는 모든 명백한 반대가 이중이 아닌 전체의 보완적인 부분이라는 개념을 전달하기 위한 것입니다.[311]

서양의 전통

| 시리즈의 일부(on) |

| 유니버설리즘 |

|---|

|

| 카테고리 |

현대의 사상은 "비이중적 의식"을 보편적인 심리 상태로 보고 있는데, 이 상태는 공통적인 층위이며 다양한 정신적 전통에서 동일한 본질을 가지고 있습니다.[11]그것은 네오-베단타와 네오-아바이타에서 유래되었지만, 네오-플라톤주의, 서구 난해주의, 그리고 지속주의에 역사적인 뿌리를 두고 있습니다.'중심적 본질'[312]로서 비이중의식의 개념은 보편주의적이고 영속주의적인 개념으로 서양의 영적, 밀교적 전통과 아시아의 종교 부흥 및 개혁 운동 사이의 현대적 상호 교류와 사상의 종합의 일부입니다.[note 25]

기독교 사색이나 신비주의에 강한 영향을 미쳤던 신플라톤주의와 그에 수반된 아포파틱 신학이 서양 전통의 중심 요소입니다.[315]

중세 아브라함의 종교

기독교 사색과 신비주의

기독교 신비주의에서 사색 기도와 사도신학은 중심적인 요소입니다.사색 기도에서 마음은 끊임없이 반복되는 구절이나 단어에 의해 집중됩니다.성 요한 카시안은 "오 하나님, 나를 구원하기 위하여 속도를 내소서: 주님, 나를 도우시기 위하여 서두르소서"[316][317]라는 문구를 사용할 것을 권했습니다.'예수 기도'라는 용어는 '교회의 아버지들'에서 발견되지 않지만,[317] '정교회의 만트라'라고 불려온 예수[318][319] 또는 예수 기도의 이름이 반복의 또 다른 공식입니다.[320]언노운 구름의 저자는 "신"이나 "사랑"과 같은 단음절 단어의 사용을 추천했습니다.[321]

아포파틱 신학은 신플라톤주의에서 아레오파지테인 유사디오니시우스를 통해 파생되었습니다.이 방법에서 신의 개념은 모든 긍정적인 자격을 박탈당하여 '어둠'이나 '근거 없는 것'을 남기게 되는데, 이는 서양의 신비주의에 강한 영향을 미쳤습니다.주목할 만한 예로는 D와 같은 선불교도들의 관심을 끌었던 마이스터 에크하트가 있습니다.T. 불교사상과 신플라톤주의의 유사성 때문에 현대의 스즈키.

14세기 후반에 중세 영어로 쓰여진 기독교 신비주의의 익명 저작인 미지의 구름은 신과의 신비한 관계를 옹호합니다.본문은 마음을 통해 하나님과의 영적 결합을 묘사하고 있습니다.본문의 저자는 내적 침묵의 한 형태인 기도를 중심으로 주장합니다.본문에 따르면 하나님은 지식이나 지성을 통해서 알 수 없습니다.창조된 모든 이미지와 생각의 마음을 비워야 비로소 우리가 하나님을 경험할 수 있습니다.이런 생각을 계속하다 보면 마음으로는 하나님을 전혀 알 수 없습니다.하나님은 지성을 통해서가 아니라 강렬한 사색을 통해서, 사랑에 의해서 동기가 부여되고, 모든 생각을 빼앗기게 됩니다.[322]

토마니즘은 일반적인 의미에서 이중적이지는 않지만 신의 통일성을 너무 절대적으로 생각하기 때문에, 주제와 술어의 이중성조차도, 그를 묘사하자면, 유추에 의해서만 사실일 수 있습니다.토미스트의 생각에 따르면, "나는"은 그 본질을 주제로 하는 술어를 포함하기 때문에, 테트라그라마톤조차도 대략적인 이름에 불과합니다.[323]

Jerry Katz는 전직 수녀이자 사색가인 Bernadette Roberts를 비이중주의자로 여깁니다.[11]

상위 결합은 주관적 자아를 도외시한 채 제3의 실체에 적용되는 불완전한 형태의 비이중성입니다.

유대 하시디즘과 카발주의

제이 마이클슨(Jay Michaelson)에 따르면 하시디즘에서 정점을 이룬 중세 유대인 텍스트 전통에서 비이중성이 나타나기 시작한다고 합니다.[324]

유대교는 그 안에 아주 오래된 비이중주의적인 강한 신비주의적 전통을 가지고 있습니다."Ein Sof" 또는 무한한 무(無)는 모든 것의 바탕 얼굴로 여겨집니다.신은 모든 명제나 선입견을 초월하여 간주됩니다.물리적인 세계는 신성한 무의 일부인 신의 "파트즈핌"과 마주하면서 무에서 나오는 것으로 보여집니다.[325]

카브발라 사상의 가장 두드러진 공헌 중 하나는 카시다 사상의 중심 사상이 된 카브발라 사상의 매우 혁신적인 읽기였습니다."하나의 G-d"에 대한 믿음은 더 이상 다른 신들이나 중개자들에 대한 단순한 거부가 아니라 G-d 밖의 존재에 대한 부정으로 인식됩니다.[note 26]

서양철학

17세기에 바루흐 스피노자가 범신론을 창안한 것은 비이중주의의 유럽적인 표현을 구성합니다.특히 윤리학에서 설명된 그의 철학적 연구는 신성과 물질 세계를 융합하는 급진적인 사상을 상정하고 있으며, 이는 신과 우주가 별개의 실체가 아니라 하나의 근본적인 물질의 서로 다른 양상임을 시사하고 있습니다.그의 세계관에서 유한과 무한은 조화롭게 얽혀 르네 데카르트의 이원론적 관점에 도전합니다.[326]

프리드리히 니체의 철학적 통찰 중 하나는 비이중주의에도 반향을 일으킵니다.니체는 "언어의 제약 하에서 우리가 그렇게 하기를 거부할 때 우리는 생각을 멈춘다"[note 27]고 썼습니다.이 생각은 그의 책 "진실과 비도덕적인 의미에서의 거짓말"에서 탐구됩니다.전통적인 사고와 언어에 대한 그의 철저한 조사는 언어적 경계에서 벗어날 것을 촉구합니다.[328]이러한 관점은 이원론적 개념을 초월하고 보다 즉각적이고 직관적인 방식으로 현실에 참여한다는 비이중적 개념과 일치합니다.

공통된 본질로서의 이중적 의식

"공통 핵심 논제"에 따르면,[329] 서로 다른 설명은 동일한 경험이 아니더라도 매우 유사하게 숨길 수 있습니다.[330]영원주의의 영향력 있는 현대 지지자는 알더스 헉슬리였는데, 그는 비베카난다의 네오-베단타와 보편주의에 영향을 받았고,[273] 그의 책 "영원한 철학"에서 공통의 신비적 핵심이라는 개념을 대중화했습니다.

엘리아스 아미돈은 이 공통적인 핵심을 "모든 존재의 근거가 되는 설명할 수 없지만 분명히 인식할 수 있는 현실"이라고 설명합니다.[331]Amidon에 따르면, 이러한 현실은 "세계 곳곳의 정신적 전통"에서 유래한 "많은 이름들"로 상징됩니다.[331]

[N]이중적 인식, 순수 인식, 개방적 인식, 현존-인식, 조건 없는 마음, 리그파, 원시적 경험, 이것, 기본 상태, 숭고함, 불상함, 원초적 본성, 자발적 현존감, 존재의 단일성, 존재의 지상, 실재, 명확함, 신의 의식, 신성한 빛, 맑은 빛, 조명,깨달음과 [331]깨달음

레너드에 따르면, 이 이름들은 "진짜"에 대한 경험이나 직관에 기반을 두고 있다고 합니다.[332]르나르에 따르면, 비이중주의는 일원론 대신 비이중주의라는 용어를 선호하는데, 그 이유는 이러한 이해가 "비개념적"이지 "어떤 사상에서 파악할 수 없는" 것이기 때문입니다.[332][note 28]심지어 이것을 "현실의 배경"이라고 부르는 것조차, "하나" 혹은 "하나"는 그 현실의 배경에 특성을 부여하고 있습니다.유일하게 말할 수 있는 것은 "두 개가 아니다" 또는 "비이중"이라는 것입니다.[web 7][333]Renard에 따르면 Alan Watts는 "비이중주의"에 대한 비금전주의적 이해의 대중화에 주요 기여자 중 한 명이었습니다.[332][note 29]

영원철학

다년간의 철학은 르네상스 시대의 신플라톤주의에 대한 관심과 모든 존재가 배출되는 더 원에 대한 생각에 뿌리를 두고 있습니다.마르실리오 피치노 (1433–1499)는 모든 시대에서 발견될 수 있는 프리스카 신학을 구별하면서,[335] 헤르메티즘과 그리스 및 유대 기독교 사상을 통합하려고 했습니다.[336]지오반니 피코 델라 미란돌라 (1463–94)는 진리가 단지 두 개가 아닌 많은 전통에서 발견될 수 있다고 제안했습니다.그는 플라톤과 아리스토텔레스의 사상의 조화를 제안했고, 아베로스, 코란, 카발라 그리고 다른 자료들에서 프리스카 신학의 측면들을 보았습니다.[337]아고스티노 스테우코 (1497–1548)는 철학자 페레니스라는 용어를 만들었습니다.[338]

오리엔탈리즘

서양은 18세기 후반부터 인도의 종교에 노출되어 왔습니다.[339]산스크리트어 텍스트의 최초의 서양 번역은 1785년에 만들어졌습니다.[339]그것은 인도의 문화와 언어에 대한 증가하는 관심을 나타냈습니다.[340]우파니샤드를 논하는[341] 이원론과 비이원론의 첫 번째 번역은 1801년과 1802년에 두 부분으로 나타나 아서 쇼펜하우어에게 영향을 미쳤고, 그는 그들을 "내 삶의 위로"라고 불렀습니다.[342]초기의 번역은 다른 유럽 언어들에서도 나타났습니다.[343]

학술적 논쟁

이중적이지 않은 의식과 신비한 경험

통찰(prajna, kensho, satori, gnosis, theory, illumination), 특히 깨달음 또는 자율적인 '나' 또는 자아의 환상적인 본성의 실현은 현대 서양의 논듀얼 사상에서 중요한 요소입니다.그것은 궁극적인 현실이 이중적이지 않다는 개인적인 깨달음이며, 이 이중적이지 않은 현실에 대한 지식을 검증하는 수단이라고 생각됩니다.이 통찰력은 심리적 상태로 해석되며, 종교적 또는 신비적 경험으로 분류됩니다.

'종교적 경험'의 개념

호리에 따르면, "종교적 경험"의 개념은 그의 책 "종교적 경험의 다양성"에서 "종교적 경험"이라는 용어를 사용한 윌리엄 제임스로 거슬러 올라갈 수 있습니다.[344]이 용어가 사용된 기원은 더 거슬러 올라갈 수 있습니다.[345]

18세기, 19세기, 20세기에 몇몇 역사적 인물들은 종교와 종교의 믿음이 경험 자체에 근거할 수 있다는 매우 영향력 있는 견해를 제시했습니다.칸트가 도덕적 경험이 종교적 신념을 정당화한다고 주장한 반면, 존 웨슬리는 개인의 도덕적 노력을 강조하는 것 외에도 감리교 운동(로맨틱 운동과 병행하는)의 종교적 경험이 삶의 방식으로서 종교적 헌신의 기초가 된다고 생각했습니다.[346]

웨인 프라우드풋은 "종교적 경험"이라는 개념의 기원을 독일 신학자 프리드리히 슐라이어마허 (1768–1834)에게 추적합니다. 그는 종교는 무한한 감정에 기초한다고 주장했습니다.슐라이어마허와 알베르트 리츨은 "종교적 경험"이라는 개념을 사용하여 점점 증가하는 과학적이고 세속적인 비판으로부터 종교를 옹호하고, 인간의 (도덕적이고 종교적인) 경험이 종교적 믿음을 정당화한다는 관점을 옹호했습니다.[345]

그러한 종교적 경험주의는 나중에 매우 문제적인 것으로 보여질 것이고, 세계 대전 사이의 시기에 칼 바르트에 의해 유명하게 거절되었습니다.[347]20세기에도 종교적 신념의 정당성으로서 도덕적 경험 뿐만 아니라 종교적 경험이 여전히 지배적입니다.이러한 자유주의 신학적 관점을 견지하는 영향력 있는 현대 학자들로는 찰스 레이븐과 옥스퍼드 물리학자/신학자 찰스 콜슨이 있습니다.[348]

"종교적 경험"이라는 개념은 많은 종교학자들에 의해 채택되었는데, 그 중 윌리엄 제임스가 가장 영향력이 있었습니다.[349][note 30]

비평

"경험"이라는 개념은 비판을 받아왔습니다.[353][354][355]로버트 샤프 박사는 "경험"이 전형적인 서양 용어라고 지적하고 있는데, 서양의 영향을 통해 아시아 종교성으로 유입된 것입니다.[353][note 31]

통찰력은 어떤 초월적 현실의 "경험"이 아니라, 켄쇼나[357] 아누바바에서처럼 현실에 대한 어떤 특정한 이해의 (직관적) 이해 또는 "잡는" 인지적 사건입니다.[358]

"순수한 경험"은 존재하지 않습니다. 모든 경험은 지적이고 인지적인 활동에 의해 매개됩니다.[359][360]인식의 문을 청소함으로써 도달하는 개념 없는 순수한 의식은 일관성 없는 감각적 입력의 압도적인 혼돈일 것입니다.[361]

공통핵심논문거부

"공통 핵심 논문"은 S와 같은 "다양성 이론가들"로부터 비판을 받습니다.T Katz와 W. Prudfoot.[330]그들은 다음과 같이 주장합니다.

[N]매개되지 않은 경험은 가능하며, 극단적으로 언어는 단순히 경험을 해석하는 데 사용되는 것이 아니라 사실은 경험을 구성합니다.[330]

얀델은 구조와 현상학적 내용이 다른 다양한 '종교적 경험'과 그에 상응하는 교리적 설정을 구분하고, 그들이 제시하는 '증거적 가치'에서 공통된 본질의 개념에 의문을 제기했습니다.[362]얀델은 다음과 같은 다섯 가지 종류를 구분합니다.[363]

- 수많은 경험 – 일신론 (유대인, 기독교인, 베단틱)[364]

- 니르바닉 체험 – 불교,[365] "자신은 한 묶음의 덧없는 상태일 뿐이라고 보는 것"[366]

- 케발라 경험[367] – 자이나교,[368] "자기를 파괴할 수 없는 경험의 주체로 보는 것에 따라"[368]

- Moksha[369] 경험 [368]– 힌두교, 브라만 "우주인으로서, 또는 전혀 다르게, 질이 없는 것으로서"[368]

- 자연의 신비한 체험[367]

특정 전통의 구체적인 가르침과 실천은 누군가가 어떤 "경험"을 가지고 있는지를 결정할 수 있는데, 이것은 이 "경험"이 가르침의 증거가 아니라 가르침의 결과라는 것을 의미합니다.[370]"자유로운 통찰력"을 구성하는 것이 정확히 무엇인지에 대한 개념은 다양한 전통들 사이에서, 그리고 심지어 전통들 안에서도 다양합니다.예를 들어 브롱크호르스트는 불교에서 정확히 "자유로운 통찰력"이 무엇인지에 대한 개념이 시간이 지남에 따라 발전했다는 것을 알아차립니다.반면에, 그것은 원래 명시되지 않았을 수도 있지만, 나중에 네 개의 진리에서, pratity as a mutpada로 대체되고, 나중에 히나야나 학파에서는 실질적인 자아 또는 사람의 존재가 없다는 교리로 대체됩니다.[371]그리고 슈미트하우젠은 이 "해방적인 통찰력"에 대한 다른 묘사가 불교 경전에 여전히 존재한다는 것을 알아차립니다.[372]

현상학

현상학적 연구의 주제는 [373]비이중적 인식(nondual awareness)으로 순수의식(pure council) 또는 인식([373]contentless awareness awareness awareness),[374] 그러한 의식([4]council as such), 그리고 최소한의 현상경험(minimal phenomal experience삼키아요가와 다른 명상 체계에서 설명되고, 예를 들어 투리아와 아트만으로 언급되는 것처럼,[375][374] 순수한 인식은 진보된 명상 상태에서 나타납니다.[375][373]순수한 의식은 마음의 작용과 구별되며, "보이는 것을 보는 것 외에는 아무것도 없다".[375]Gamma & Metzinger (2021)는 명상가들이 경험한 순수 인식에 대한 현상학적 분석에서 광도, 공허함 및 비자아적 자기 인식 및 목격자 의식을 포함한 12가지 요소를 제시합니다.[373]

참고 항목

- 발해주의

- 모나드 (철학)

- 해양감

- 프로세스 심리학

- 급진적 정통주의, "신성한 것과 세속적인 것 사이의 어떤 깔끔한 이중성에도 저항"하는 영국 가톨릭계의 포스트모던 신학파.

- 야난틴(남아메리카 원주민 문화의 상보적 이중성)

참고문헌

메모들

- ^ 아드바이타(Advaita)라는 단어의 가장 초기의 사용들 중 하나는 브리하다라냐카 우파니샤드(~800 BCE)의 4.3.32절과 만주야 우파니샤드(500 BCE~200 BCE)의 7절과 12절에서 발견됩니다.[12]이 용어는 브리하다라냐카 우파니샤드 4.3.32절에서 아트만(개인의 영혼)과 브라만(보편적인 의식)의 단일성에 대한 담론과 함께 다음과 같이 나타납니다.[13] "바다는 어떤 이중성도 없는 선견자입니다 [아바이타]; 이것이 브라마 세계입니다, 왕이시여.야즈나발키야가 그를 가르친 것입니다.이것은 그의 가장 높은 목표이고, 이것은 그의 가장 높은 성공이고, 이것은 그의 가장 높은 세상이고, 이것은 그의 가장 높은 행복입니다.다른 모든 생물체들은 그 행복의 작은 부분을 먹고 삽니다.[14][15][16]

- ^ 데이비드 로이(David Loy)에 따르면, 다양한 "비이중성" 또는 비이중성 이론을 말하는 것이 가장 좋습니다.[21]또한 Nonduality.com , FAQ 및 Nonduality.com , Nonduality, Nondualism 또는 Advaita란?을 참조하십시오. 100개가 넘는 정의, 설명 및 토론.

- ^ 로이에 따르면 비이중주의는 주로 동양의 이해 방식입니다.[이중성의 씨앗] 아무리 자주 뿌려도 비옥한 토양을 발견한 적이 없습니다. 왜냐하면 그것은 현대 과학과 기술로 성장한 다른 왕성한 새싹들과 너무 대조적이었기 때문입니다.동양의 전통에서 우리는 다른 상황에 직면합니다.거기서 눈에 보이는 이중성의 씨앗들은 싹을 틔울 뿐만 아니라, 인상적인 철학적 종의 다양성(어떤 이들은 정글이라고 말할지도 모른다)으로 성숙되었습니다.이러한 모든 [동방]의 체계가 주체와 객체의 이중성을 주장하는 것은 결코 아니지만, 불교, 베단타, 도교 등 세 가지가 아마도 가장 큰 영향을 미쳤을 것이라는 점은 중요합니다.[23]프리스처가 언급한 로이에 의하면:

- ^ (Loy 1997, pp. 26–27)에 따르면, 우파니샤드에서 주제와 대상의 비이중성은 "가장 자주 아트만(self)과 브라만(Brahman) 사이의 정체성으로 표현됩니다.(Reddy Juturi 2021)에 따르면, 이 식별은 몸-마음 콤플렉스로부터 식별하고 관찰하는 마음으로 식별함으로써 파악하는 마음의 지배를 풀어주는 소테리학적 장치입니다.가우다파다의 말처럼, 주체와 사물의 구분이 이루어지면 사람들은 사물을 움켜잡게 되는데, 그것이 삼사라입니다.브라만이라는 자신의 진정한 정체성을 깨달음으로써, 더 이상의 파악은 없고, 마음은 휴식을 취하게 됩니다.

- ^ 알렉산더 윈(Alexander Wynne)에 따르면, 샤이어(Shayer)는 "의식(vinnana)이 궁극적인 실재 또는 하위권(substratum)인 것처럼 보이는 구절(예: A I.10) 14 뿐만 아니라 어떤 표준 자료에서도 발견되지 않지만 다른 불교 문헌에서 인용되는 사드하투경(Saddhatu Sudtra)을 언급했습니다 – 성격(pudgala)은 여섯 가지 요소(datu)로 구성되어 있다고 말합니다.지구, 물, 불, 바람, 우주 그리고 의식의; Schayer는 그것이 다른 고대 인도의 사상과 관련이 있다고 언급했습니다.키스의 주장은 또한 사드다투 경전뿐만 아니라 "최후의 현실에 관한 우파니샤드의 생각을 반영하는 열반에 대한 설명이 있는 구절"에 근거를 두고 있습니다.그는 또한 "원래는 순수하고, 모험적인 불순물에 의해 더럽혀진 의식"의 교리를 언급합니다.[91]

- ^ 린트너 : "... 실제로 갈 수 있는 곳.니르바나다투(nirvanadhatu)라고 불리며, 국경 기호(animitta)가 없고, 다른 6개의 도스(지구에서 시작하여 비냐나로 끝나는)를 넘어 어딘가에 지역화되어 있지만 아카사와 비냐나에 가장 가깝습니다.사람은 그것을 시각화할 수 없습니다. 그것은 이다사나입니다. 그러나 그것은 사람의 발 밑에 단단한 땅을 제공합니다. 그것은 드루바입니다. 한 번도 뒤로 넘어가지 않을 때는 시우타파다입니다.이 세상과는 반대로, 그곳은 즐거운 곳이고, 그곳은 sukha이고, 일이 잘 됩니다.[85]Wynne에서 인용됨 (2007, p. 99).

- ^ Diga Nikaya 15, Mahanidana Sutta 참조, 9개의 원인 사슬을 묘사하고 있습니다.마음과 몸(나마-루파)과 의식(비냐나)은 여기서 서로 조건을 맺습니다(2절과 3절).21절과 22절에서는 의식이 어머니 뱃속으로 들어와 심신의 안식처를 찾는다고 기술하고 있습니다.

- ^ 피터 하비(Peter Harvey)에 따르면, 테라바다 전통은 신비주의적 경향을 최소화하는 경향이 있지만, 삼사라로부터 열반의 완전한 타자성을 강조하는 경향도 있습니다.팔리 캐논은 이러한 미니멀리즘적 접근법에 대한 좋은 근거를 제공하지만, 그것은 또한 니르바 ṇ라에 대한 비즈나바다 유형의 해석, 즉 의식의 근본적인 변형을 암시하는 자료를 포함합니다.

- ^ 왈폴라 라훌라(Walpola Rahula): "니르바 ṇ라는 이중성과 상대성의 모든 면을 뛰어 넘습니다.그러므로 그것은 선과 악, 옳고 그름, 존재와 비존재에 대한 우리의 개념을 넘어서는 것입니다.니르바 ṇ라를 묘사할 때 사용되는 '행복'(sukha)이라는 단어조차도 이곳에서는 전혀 다른 의미를 가지고 있습니다.사리푸타는 '오 친구여, 니르바 ṇ라는 행복입니다!니르바 ṇ라는 행복입니다!'그러자 우다이가 물었다. '하지만 친구 사리푸타, 감각이 없으면 무슨 행복이 있겠습니까?'사리푸타의 대답은 대단히 철학적이고 보통 이해할 수 없는 것이었습니다. "감각 자체가 없다는 것은 행복입니다."[99]

- ^ 중국어 찬의 본질과 기능, 절대적 관계 참고

- ^ 나가르주나, 물라마디아마카리카 24:8-10. 제이 L. 가필드, 중도의[125] 근본적 지혜

- ^ 영향력 있는 예를 들자면, 송카파는 "사물"은 관습적으로 존재하지만, 궁극적으로 모든 것은 독립적으로 발생하며, 따라서 고유한 존재가 존재하지 않는다고 말합니다.[web 2]

- ^ "표현 전용"[138] 또는 "단순 표현"입니다.[web 3]옥스포드의 언급: "요가카라의 일부 후기 형태는 이 이론에 대한 이상주의적 해석을 제공하지만, 그러한 관점은 아사 ṇ가나 바수반두와 같은 초기 요가카라의 작품에서는 찾아볼 수 없습니다."

- ^ 가득: rigpango-sprodcer-mthong-grol[199]

- ^ 이 본문은 "평화롭고 분노에 찬 자들의 의도를 통한 자기 해방의 진리"([200]자브초스지흐로공스 파랑그롤, 일명 카르글링지흐로[201])라는 제목의 가르침 모음집의 일부로, 이른바 "죽은 자들의 티베트 책"이라고 불리는 바르도토스그롤의 두 본문이 포함되어 있습니다.[202]바도토스 그롤은 카지 다와 삼업(Kazi Dawa Samup, 1868–1922)이 번역하고 W.Y.가 편집하여 출판하였습니다.에반스-웬즈.이 번역은 "티베트의 죽은 자의 책"으로 널리 알려지고 인기를 끌었지만, 번역과 해석에서 많은 실수를 포함하고 있습니다.[202][203]

- ^ 에드워드 로어는 중세 초기 브리하다라냐코프니사드-바샤야를 "(...) 영혼이 존재하지 않는다고 주장하는 로카야티카스와 보르다스"로 번역합니다.부처님을 따르는 자들 사이에는 네 가지 종파가 있습니다: 1. 모든 것이 공허함을 유지하는 마디아카; 2.감각과 지성을 제외하고 주장하는 요가차라스; 3.외부 물체의 실제 존재를 내부 감각 이상으로 확인하는 소트란티카스; 4.바이바시카스는 지성에 표현된 이미지나 형태를 통해 외부 물체의 즉각적인 포착을 주장하는 것을 제외하고는 후대의 사우트란티카스에 동의합니다."[210][211]

- ^ "A"는 "아니다" 또는 "아니다"를 의미하고, "jāti"는 "창조" 또는 "기원"을 의미하고,[250] "vāda"는 "교리"[250]를 의미합니다.

- ^ 마하야나 불교가 다른 종교와 철학에 미치는 영향은 아드바이타 베단타에 국한되지 않았습니다.칼루파하나는 비수드디막가가 "사르바스티바딘, 사우트란티카, 심지어 요가카린의 것과 같은 형이상학적 추측들"을 포함하고 있다고 언급합니다.[252]

- ^ 네오-베단타는 세계의 현실을 인정받아 샹카라의 아드바이타 베단타보다는 베다-베단타에 더 가까운 것으로 보입니다.니콜라스 F."라마크르스나, 스바미 비베카난다, 그리고 오로빈도 (M.K 간디도 포함)는 세상이 허상이라는 아드바이타인들의 주장을 거부하는 철학인 "신 베단주의자들"로 분류되었습니다.아우로빈도는 그의 "The Life Divine"에서 산카라의 "보편적 착시주의"에서 그 용어에 대한 유럽 철학적 의미에서 형이상학적 사실주의로 정의되는 그만의 "보편적 사실주의"(2005: 432)로 옮겼다고 선언합니다.[276]

- ^ 이전의 모든 사상가들의 관점을 요약하고 자신의 생각과 함께 논리적인 방식으로 철학을 제시했던 아비나브굽타 (10세기 – 11세기).[web 6]

- ^ 마렉: "Wobeer Begriff Neo-Advaita darauf hinweist, dassich die traditionelle Advaita von dieser Stömung zunhemend distanziert, dassie Bedeutung der übenden Vorbeitung nach wie vor als unumglich ansiht. (전통적인 Advaita가 이 운동과 점점 더 거리를 두고 있음을 나타내는 네오 아드바이타 용어는,그들은 여전히 준비 연습이 불가피하다고 생각하기 때문에)[298]

- ^ 앨런 제이콥스(Alan Jacobs) : "스리 라마나 마하르시(Sri Ramana Maharshi)의 많은 확고한 신봉자들은 이제 이 서구 현상을 '네오 아드바이타(Neo-Advaita)'라고 부르는 것이 옳습니다.이 용어는 'neo'가 '새로운 형태 또는 부활한 형태'를 의미하기 때문에 신중하게 선택됩니다.그리고 이 새로운 형태는 위대한 자아실현 현자인 아디 샹카라와 라마나 마하르시가 가르친 고전적인 아드바이타가 아닙니다.그것은 심지어 '사이비'라고 불릴 수 있습니다. 왜냐하면, 가르침을 고도로 감쇠된 형태로 제시함으로써, 그것은 Advaita라고 주장하는 것으로 묘사될 수 있지만, 실제로는 그렇지 않기 때문입니다. 단어의 완전한 의미에서 말이죠.현대 서양인들의 마음에 받아들여지고 매력적으로 만들어진 입맛에 맞는 스타일로 본질적인 진실을 물타기하는 이 과정에서 그들의 가르침은 오해의 소지가 있습니다."[299]

- ^ 현재 코언은 푼자와 거리를 두었고, 그의 가르침을 "진화적 계몽"이라고 부릅니다.[302]

- ^ 무행동, 무행동, 무행동, 무행동, 무행동

- ^ 이러한 상호교류에 대한 설명은 맥마한, "불교적 근대성의 창조"[313]와 리처드 E. 킹, "동양주의와 종교"[314]를 참조하십시오.

- ^ 랍비 모셰 코르도베로(Moshe Cordovero)는 다음과 같이 설명합니다. "어떤 것이 나오기 전에는 무한한 것(Ein Sof)만이 존재했고, 그것이 존재하는 전부였습니다.그리고 주께서 존재하는 모든 것을 창조하신 후에도 주님 외에는 아무것도 없고, 주님 외에는 존재하는 것을 찾을 수 없습니다. G-d는 금지합니다.G-d의 힘이 없는 것은 존재하지 않았기 때문입니다. 만약 존재한다면, 그는 제한되고 이중성의 대상이 될 것이기 때문입니다. G-d는 금지합니다.오히려 G-d는 존재하는 모든 것이지만 존재하는 모든 것은 G-d가 아닙니다...모든 것이 그 안에 있고, 그 안에 모든 것이 있습니다.그것 외에는 아무것도 없습니다."(Rabbi Moshe Cordovero, Elimah Rabasi, p. 24d-25a; 초기 Chasidism의 자료는: 폴론의 랍비 Ya'akov Yosef, Ben Poras Yosef (Piotrków 1884), p. 140, 168; Keser Shem Tov (브루클린:Kehos 2004) pp. 237-8; Rabbi Menachem Mendel of Vitebsk, Pri Ha-Artz, (Kopust 1884), p. 21.The Practical Tanya, Part 1, The Book for inbeters, Schneur Zalman of Liadi, Chaim Miller 옮김, Gutnick Library of Jewish Classics, p. 232-233 참조

- ^ "Wir hören auf zu denken wen wires nich in dem sprachichen Zwangethunwollen, wirrangengerade nech bei dem Zweifelan, hierine Granze als Grenze zu sehn"은 Liberman(2017)에서 인용했습니다.[327]

- ^ 네덜란드어로 "Niet in een denkbeld tatten"입니다.[332]

- ^ Renard에 따르면 Alan Watts는 The Supreme Identity, Faber and Faber 1950, pp. 69, 95; The Way of Zen, Pelican-edition 1976, pp. 59-60에서 "비이중주의"와 "모니즘"의 차이점을 설명했습니다.[334]

- ^ 제임스는 전환 경험에 대해서도 설명합니다.바오로의 개종에 대한 역할 모델에 기초한 기독교적인 개종 모델은 또한 "계몽"에 대한 서양의 해석과 기대의 모델이 되었을 수도 있는데, 이는 상좌부 불교에 대한 개신교의 영향과 유사합니다.종교적 행동의 기원과 정당성으로서 엄청나게 화려한 것들.하지만 이 전제는 불교가 아니라 기독교, 특히 개신교 운동에서 근본적인 개종을 규정하는 자연적인 가정을 가지고 있습니다."[350]세키다를[351] 참고하여 윌리엄 제임스의 영향과 루터와 성 바울을 언급하는 기독교 개종 이야기들을 살펴보세요.[352]기독교 사상이 불교에 끼친 영향에 대해서는 맥마한도 참고하세요.[313]

- ^ 로버트 샤프(Robert Sharf) : "[T]불교 역사에서 경험의 역할은 현대 학문에서 크게 과장되었습니다.역사적 증거와 민족지학적 증거는 경험의 특권이 20세기의 특정한 개혁 운동, 특히 Zazen 또는 vipassana 명상으로의 복귀를 촉구하는 운동으로 잘 추적될 수 있다는 것을 암시합니다. 그리고 이러한 개혁은 서양의 종교적 발전에 깊은 영향을 받았습니다."변화된 상태들"은 그들의 훈련 과정에서, 비판적인 분석은 그러한 상태들이 "길"과 관련된 정교한 불교 담론의 기준점을 구성하지 않는다는 것을 보여줍니다.[356]

인용문

- ^ 로이 1997, 178쪽, 185쪽

- ^ a b 로이 1997.

- ^ a b c d e f g 핸리, 나카무라 & 갈랜드 2018.

- ^ a b c 조시포비치 2019년.

- ^ a b 그라임스 1996, p. 15.

- ^ 로버츠, M. V. (2010)이중성: 차이의 신학.장로교 출판사. ISBN9780664234492. 페이지 21.카슈미르 샤이즘이 일원론인 반면 아드바이타 베단타가 이중적이지 않은 이유에 대해 토론합니다.

- ^ 보우스, P. (2021).힌두교의 종교적 전통: 철학적 접근법.테일러 앤 프랜시스.ISBN 9781000216097 "이 두 용어 '단일주의'와 '비이중주의'의 철학적 의미에는 미묘한 차이가 있습니다.'모니즘'은 많은 사람들과 마찬가지로 수치적인 의미를 가진다고 생각될 수 있고, 여기서 통일성은 수치적으로 보일 수 있습니다.'비이중주의'는 수치적 함의가 없고, 만물에 존재하는 신성한 본질을 보는 관점에서 사물은 서로 다르지도 않고, 둘도 아니지만, 그들의 수치적 다수성은 어떤 식으로든 의심받을 필요가 없습니다.우파니인들은 우주의 비이중적인 신성한 본질에 관심을 갖지만, 비이중주의를 설파하기 위해 수적인 다수를 거부하는 것은 결코 아닙니다."

- ^ a b 로이 2012, 17쪽.

- ^ a b McCagney (1997), pp. 40–41.

- ^ a b 로이 2012, 페이지 1.

- ^ a b c d Katz 2007.

- ^ George Adolphus Jacob (1999). A concordance to the principal Upanisads and Bhagavadgita. Motilal Banarsidass. p. 33. ISBN 978-81-208-1281-9.

- ^ Brihadaranyaka Upanishad Robert Hume (번역가), 옥스포드 대학 출판부, 127-147쪽

- ^ Max Muller, Brihad Aranyaka Upanishad 동방의 성스러운 책들, 15권, 옥스포드 대학 출판부, p. 171

- ^ Brihadaranyaka Upanishad Robert Hume (번역가), 옥스포드 대학 출판부, 138쪽

- ^ Paul Deussen (1997), 베다의 60개의 우파니샤드, 1권, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120814677, p. 491; 산스크리트어: ससलिले एकस् द्रष्टा अद्वैतस् भवति एष ब्रह्मलोकः (...)

- ^ R.W. Perrett (2012). Indian Philosophy of Religion. Springer Science. p. 124. ISBN 978-94-009-2458-1.

- ^ S Menon(2011), Advaita Vedanta, IEP, 인용문: "Advaita의 본질적인 철학은 이상주의적 일원론이며, 우파니 ṣ드에서 먼저 제시되고 이 전통에 의해 Brahma Suttra에서 통합된다고 여겨집니다."

- ^ James G. Lochtefeld (2002). The Illustrated Encyclopedia of Hinduism: N-Z. The Rosen Publishing Group. pp. 645–646. ISBN 978-0-8239-3180-4.

- ^ S. Mark Heim (2001). The Depth of the Riches: A Trinitarian Theology of Religious Ends. Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 227. ISBN 978-0-8028-4758-4.

- ^ a b 로이 2012, 7쪽.

- ^ 로이 1988, 9-11쪽.

- ^ 로이 1988, 3쪽.

- ^ Pritscher 2001, p. 16.

- ^ a b c d e f 로이 2012.

- ^ a b 로이 1997, 페이지 17, 178.

- ^ 로이 1997, 178쪽.

- ^ 로이 1997, 185쪽.

- ^ Samuel 2008, 페이지 216.

- ^ Samuel 2008, pp. 217-218

- ^ 로이 1982.

- ^ a b 사르마 1996, p. xi.

- ^ Renard 2010, 페이지 91-92.

- ^ a b Renard 2010, 페이지 92.

- ^ Renard 2010, 페이지 93.

- ^ Renard 2010, 페이지 97.

- ^ Renard 2010, 페이지 98.

- ^ Renard 2010, 페이지 96.

- ^ 사르마 1996, pp. xi-xii.

- ^ Renard 2010, 페이지 88.

- ^ a b 레너드 2010, 페이지 89.

- ^ 사르마 1996, p. xii.

- ^ 케마라자, 자이데프 싱 옮김, 스판다 카리카스:신성한 창조적 맥동, 델리: 모틸랄 바나르시다스, p.119

- ^ a b Renard 2010, 페이지 98-99.

- ^ 제임스 찰튼, Eckhart의 비이중주의, 노리치와 트라헨의 줄리안,: Theoopetic Reflection, 2012, p. 2.

- ^ a b c McCagney (1997), 페이지 95–96.

- ^ a b Cohen, Signe (27 September 2017). The Upanisads: A Complete Guide. Routledge. p. 352. ISBN 978-1-317-63696-0.

- ^ Knut Jacobsen, 요가 이론과 실천, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120832329, 100-101페이지

- ^ "삼키아", 미국 유산 영어 사전, 제 5판, 인용문: "삼키아는 영혼과 물질의 궁극적인 원리를 포함하는 이원론에 기초한 힌두교 철학의 체계입니다."

- ^ "Samkhya", Webster's College Dictionary (2010), Random House, ISBN 978-0375407413, 인용문: "Samkhya는 정신과 물질의 현실과 이중성을 강조하는 힌두교 철학 체계입니다."

- ^ 로이 페렛, 인도 윤리학: 고전적 전통과 현대의 도전, 1권 (편집자: P Bilimoria et al.), Ashgate, ISBN 978-0754633013, 149-158페이지

- ^ 라슨 2014, 페이지 4.

- ^ a b 라슨 2014, 페이지 5.

- ^ a b Larson 2014, pp. 4-5.

- ^ Larson 2014, pp. 9-11.

- ^ a b Angelika Malinar, 힌두 우주론, Jessica Frazier (편집자) - 힌두 연구의 연속체 동반자, ISBN 978-0-8264-9966-0, pp 67

- ^ 푸루샤 백과사전 æ디아 브리태니커 (2013)

- ^ Karl Potter, 인도철학의 전제, Motilal Banarsidass, ISBN 81-208-0779-0, pp 105-109

- ^ a b 클라우스 K.Clostermair (2007), 힌두교에 대한 조사, 제3판, 뉴욕 주립대학교 출판부, ISBN 978-0-7914-7081-7, pp 87

- ^ 샤르마 1997, 페이지 155-7.

- ^ Chapple 2008, 페이지 21.

- ^ Osto 2018, 페이지 203.

- ^ a b Osto 2018, 페이지 204-205

- ^ 제럴드 제임스 라슨 (2011), 고전 사 ṃ키아:그 역사와 의미의 해석, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120805033, 154-206페이지

- ^ Osto 2018, 페이지 204.

- ^ 헤이니 2002, 페이지 42.

- ^ Osto 2018, 페이지 205.

- ^ Larson 1998, p. 11.

- ^ a b 삼키아 - 힌두교 백과사전 æ디아 브리태니커 (2014)

- ^ 제럴드 제임스 라슨 (2011), 고전 사 ṃ키아:그 역사와 의미의 해석, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120805033, 36-47페이지

- ^ 요가 바시사 6.1.12-13

- ^ Larson 1998, 페이지 88-89.

- ^ Larson 1998, 페이지 89.

- ^ Larson 1998, 페이지 88-90.

- ^ Paul Deussen, Veda의 60 Upanishads, 1권, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120814684, 273페이지, 288-289페이지, 298-299페이지

- ^ Max Muller(1962), Katha Upanishad, The Upanishads – Part II, Dover Publications, ISBN 978-0-486-20993-7, 22페이지

- ^ WD 휘트니, 카타-우파니샤드 번역, 미국 문헌학회 거래, Vol. 21, 88-112 페이지

- ^ Paul Deussen, Veda의 60 Upanishads, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120814684 페이지 298-299

- ^ Watson, Burton, The Vimalakirti Sutra, Columbia University Press, 1997, p. 104.

- ^ 타니사로 비쿠 [트랜스], SN 12.48 PTS: Sii 77 CDBi 584 Lokayatika Sutta: 우주론자, 1999;

- ^ 타니사로 비쿠 [트랜스], MN 22 PTS: Mi 130 알라갓두파마 수타: 물뱀 시밀, 2004.

- ^ a b Harvey 1989, p.

- ^ a b Harvey 1995b, pp. 200-208.

- ^ Johansson, Rune, 열반심리학, 1969, p.

- ^ a b c 린드너 1997.

- ^ 린드너 1999.

- ^ 아키즈키 1990, 25-27쪽

- ^ 레이 1999.

- ^ 1998년, p.xi.

- ^ a b c 컨제 1967, 페이지 10.

- ^ a b Wynne 2007, 99쪽 99.

- ^ 레이 1999, 페이지 374-377.

- ^ 린드너 1997, 페이지 112-113, 118-119

- ^ a b c 레이 1999, 375쪽.

- ^ M. Falk (1943, Nama-rupa and Darma-rupa)

- ^ 월쉬 1995, 페이지 223, 226.

- ^ 충 1999, 21쪽.

- ^ 하비 1989, 82쪽.

- ^ a b Rahula 2007, Kindle Locations 1105-1113.

- ^ a b Annalayo, The Luminous Mind in Thravada and Dharmaguptaka Decesses, Journal for the Oxford Centre for Buddish Studies 2017 (13): 10-51

- ^ 하비, 94페이지.AI, 8-10에 참조가 있습니다.

- ^ 타니사로 비쿠 옮김, [1]

- ^ a b 하비, 99페이지.

- ^ 콜린스, 238페이지

- ^ B. Alan Wallace (2007). Contemplative Science. Columbia University Press. pp. 94–96.

- ^ 윌리엄스, 폴.불교 사상.Routledge 2000, 페이지 160.

- ^ 킹, 샐리 (1991), 붓다 네이처, SUNY Press, pp. 99, 106, 111

- ^ a b c Lusthaus, Dan, 무엇이 Yogacara와 아닌가, http://www.acmuller.net/yogacara/articles/intro.html

- ^ 브룬홀즐, 칼, 구름이 갈라질 때: 우타라탄트라와 그것의 수트라와 탄트라의 다리로서의 명상적 전통, 샴발라 출판물, 2015, p. 118

- ^ Kameshwar Nath Mishra, Advaya (= Non-Dual) 불교 산스크리트어, Vol. 13, No. 2 (1988년 여름), pp. 3-11 (9페이지)

- ^ Watson, Burton, The Vimalakirti Sutra, Columbia University Press, 1997, pp. 104-106.

- ^ a b 나가오, Gadjin M. Madhyamika and Yogacara: 마하야나 철학의 연구, SUNY Press, 1991, p. 40

- ^ McCagney, Nancy, Nāgarjuna와 개방철학, Rowman & Littlefield, 1997년 1월 1일 p. 129.

- ^ Davis 2010, 페이지 5-7.

- ^ Kochumutom, Thomas A. (1999), 불교 경험 교리.요가카린 바수반두 작품의 새로운 번역과 해석, 델리: Motilal Banarsidass, p. 1

- ^ 윌리엄스 2000, 페이지 140.

- ^ 가필드 1995, 페이지 296, 298, 303.

- ^ a b c d e f g h 에스핀 & 니콜로프 2007, 페이지 14.

- ^ a b 머티 2008, 217쪽.

- ^ Robert E. Buswell Jr.; Donald S. Lopez Jr. (2013). The Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton University Press. pp. 42–43, 581. ISBN 978-1-4008-4805-8.

- ^ Richard Gombrich (2006). Theravada Buddhism. Routledge. p. 47. ISBN 978-1-134-90352-8.Richard Gombrich (2006). Theravada Buddhism. Routledge. p. 47. ISBN 978-1-134-90352-8.인용문: "[불교에서] 모든 현상적 존재는 불멸, 고통, 영혼이나 본질의 결핍이라는 세 가지 서로 맞물리는 특성을 가지고 있다고 합니다."

- ^ Phra Payutto; Grant Olson (1995). Buddhadhamma: Natural Laws and Values for Life. State University of New York Press. pp. 62–63. ISBN 978-0-7914-2631-9.

- ^ 청 1981.

- ^ 칼루파하나 2006, 페이지 1.

- ^ 가필드 1995, 페이지 296, 298

- ^ 가필드 1995, 페이지 303-304.

- ^ 카베존 2005, 페이지 9387.

- ^ 1994년 칼루파하나

- ^ 아브루치; McGandy et al., 과학과 종교 백과사전, Thomson-Gale, 2003, p. 515

- ^ 가필드 1995, 페이지 331-332

- ^ McCagney, Nancy (1997), Nāgarjuna와 개방철학, Rowman & Littlefield, 1997, pp. 128.

- ^ a b c d Yuichi Kajiyama (1991). Minoru Kiyota and Elvin W. Jones (ed.). Mahāyāna Buddhist Meditation: Theory and Practice. Motilal Banarsidass. pp. 120–122, 137–139. ISBN 978-81-208-0760-0.

- ^ a b c Gold, Jonathan C. (27 April 2015). "Vasubandhu". In Zalta, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 ed.). Retrieved 5 September 2019.

- ^ Dreyfus, Georges B. J. 현실 인식: 다르마키르티의 철학과 티베트어 해석, SUNY Press, p. 438

- ^ Williams, Paul (편집자), 불교: Yogācara, 인식론적 전통과 Tathāgatagarba, Taylor & Francis, 2005, p. 138

- ^ a b c 킹 1995, 페이지 156.

- ^ Paul Williams (2008). Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations. Routledge. pp. 82–83, 90–96. ISBN 978-1-134-25057-8.

- ^ a b c d Kochumutom 1999, p. 5.

- ^ 레이먼드 E.로버트슨, 중궈런 민다큐.궈쉐원, 다르마다마타비방가에 대한 연구: 탐석윙 명인의 닝마 전통의 관점에서 현대적인 해설과 함께 바수반두의 해설과 세 가지 비판본.북미 중-티베트 불교학회, 중국 티베트학 출판사, 2008, p. 218

- ^ Cameron Hall, Bruce, Vasubandhu의 마음의 개념에서 Vijnapti의 의미, JiABS Vol 9, 1986, No. 1, p. 7

- ^ a b Wayman, Alex, A Defense of Yogācara 불교, 철학 동서양, Vol. 46, No. 4 (1996. 10), pp. 447-476

- ^ Siderits, Mark, 철학으로서의 불교, 2017, p.

- ^ Siderits, Mark, 철학으로서의 불교, 2017, p. 149

- ^ Garfield, Jay L. Vasubandhu의 3가지 본성에 대한 논문은 티베트판에서 해설과 함께 번역되었고, Asian Philosophy, 7권, 1997, 2호, 133-154쪽.

- ^ Williams 2008, 94쪽.

- ^ a b Kochumutom 1999, p. 1.

- ^ Siderits, Mark, 철학으로서의 불교, 2017, pp. 177-178

- ^ Lusthaus, Dan, 불교현상학: 요가카라 불교와 청웨이시룬에 대한 철학적 고찰, Routledge, 2014, p. 327

- ^ a b Makransky, John J. Buddahood 구현: 인도와 티베트의 논쟁의 근원, SUNY Press, 1997, p. 92

- ^ 나가오, Gadjin M. Madhyamika and Yogacara: 마하야나 철학의 연구, SUNY Press, 1991, p. 28

- ^ Harris, Ian Charles, 인도 마하야나 불교에서 Madhyamaka와 Yogācara의 연속성, BBRILL, 1991, p. 52

- ^ Williams, Wynne, Tribe; 불교사상: 인도 전통에 대한 완전한 소개, pp. 205-206

- ^ 웨이먼, 알렉스; 구야사마자탄트라 요가:40절의 불가사의한 전설: 불교 탄트라 해설, 1977, p. 56.

- ^ Duckworth, Douglas; "불교철학의 동반자"에서 티베트의 Mahāna와 Vajrayāna, p. 100.

- ^ 랄란 프라사드 싱, 불교 탄트라: 철학적 성찰과 종교적 조사, 개념 출판사, 2010, pp. 40-41

- ^ 린포체 키르티 텐샤프, 불교 탄트라의 원리, 사이먼과 슈스터, 2011, p. 127

- ^ 랄란 프라사드 싱, 불교 탄트라: 철학적 성찰과 종교적 조사, 개념 출판사, 2010, p. ix.

- ^ 잠곤 콩트룰, 지식의 재무부: 5권: 불교 윤리, 샴발라 출판사, 2003년 6월 5일, 페이지 345.

- ^ 위데마이어, 크리스티안 K.탄트리즘 불교를 이해하기: 인도 전통의 역사, 기호학, 그리고 위반, 컬럼비아 대학 출판부, 2014년 5월 6일, 145쪽.

- ^ a b 화이트 2000, 페이지 8-9.

- ^ 시창칭, 중국불교의 두 진리 모틸랄 바나르시다스 출판사, 2004, p. 153

- ^ 라이 2003.

- ^ a b 박성배 (1983)불교 신앙과 서든 계몽주의.종교학의 SUNY 시리즈.SUNY 프레스.ISBN 0-87395-673-7, ISBN 978-0-87395-673-4.출처: [2] (액세스:2010년 4월 9일 금요일), 페이지 147.

- ^ a b 킹 1991, 페이지 162.

- ^ a b Ziporyn, Brook (19 November 2014). "Tiantai Buddhism". In Zalta, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 ed.).

- ^ a b 하마르, 임레(편집자).반사거울: 화이안 불교에 대한 관점 (ASIATISCHE FORSCHUNGEN), 2007, p. 189

- ^ 카술리스 2003, 26-29쪽.

- ^ McRae 2003, 페이지 138-142.

- ^ a b Liang-Chieh 1986, p.

- ^ McRae 2003, 123-138쪽

- ^ Kasulis 2003, 26-28쪽.

- ^ 버스웰 1991, 페이지 240-241.

- ^ Kasulis 2003, p. 29.

- ^ 호리 2005b, 페이지 132.

- ^ 포드 2006, 페이지 38.

- ^ 호리 2000, 페이지 287.

- ^ a b 호리 2000, 페이지 289-290

- ^ a b 호리 2000, 페이지 310, 노트 14.

- ^ 호리 1994, 30-31쪽

- ^ 호리 2000, 페이지 288-289

- ^ 세키다 1996.

- ^ Kapleau 1989.

- ^ Kraft 1997, 페이지 91.

- ^ Maezumi & Glassman 2007, 페이지 54, 140

- ^ Yen 1996, p. 54.

- ^ 지유-케넷 2005, 페이지 225

- ^ 로우 2006.

- ^ 2004년 엄마.

- ^ 박성배 (2009)한국인의 불교 접근법: 맘짓 패러다임한국학의 SUNY 시리즈: SUNY PressISBN 0-7914-7697-9, ISBN 978-0-7914-7697-0.출처: [3] (접속: 2010년 5월 8일 토요일), 페이지 11

- ^ Lai, Whalen (1979)."찬의 비유: 파도, 물, 거울, 램프"철학동서; Vol. 29, no. 3, 1979, 7, pp. 245-253출처: [4] (접속: 2010년 5월 8일 토요일)

- ^ a b Stearns, Cyrus (2010). The Buddha from Dölpo: A Study of the Life and Thought of the Tibetan Master Dölpopa Sherab Gyaltsen (Rev. and enl. ed.). Ithaca, NY: Snow Lion Publications. ISBN 978-1-55939-343-0.

- ^ Stearns p.

- ^ Stearns p.

- ^ Pema Tönyö Nyinje, 12th Tai Situpa (August 2005). Ground, Path and Fruition. Zhyisil Chokyi Ghatsal Charitable Trust. p. 2005. ISBN 978-1-877294-35-8.

- ^ Hookham, S.K. (1991). The Buddha Within: Tathagatagarbha Doctrine According to the Shentong Interpretation of the Ratnagotravibhaga. Albany, NY: State University of New York Press. p. 13. ISBN 978-0-7914-0358-7.

- ^ 라마 셴펜, 공허의 가르침 2011년 9월 3일 웨이백 머신에서 불교 커넥트 아카이브(2010년 3월 접속)

- ^ Norbu, Namkhai (1986). The Crystal and the Way of Light: Sutra, Tantra and Dzogchen. Penguin Books. ISBN 1-55939-135-9.

- ^ Powers, John (1995). Introduction to Tibetan Buddhism. Snow Lion Publications. pp. 334–342.

- ^ a b c Norbu 1989, p. x.

- ^ 프리맨틀 2001, 페이지 20.

- ^ Norbu 1989, p. ix.

- ^ a b Norbu 1989, p. xii.

- ^ 레이놀즈 1989, 71-115쪽

- ^ 카르마 링파 1989, 13-14쪽

- ^ a b Dudjom Linpoche (2009).

- ^ Patrul Linpoche (2008).

- ^ 버스웰 & 로페즈 (2014).

- ^ a b Dasgupta & Mohanta 1998, 페이지 362.

- ^ Gombrich 1990, pp. 12-20.

- ^ Edward Roer(번역가), Brihad Aranyaka Upanishad(3-4페이지)의 Google Books에서 Shankara의 소개, 3페이지

- ^ Edward Roer (번역가), Shankara의 소개, p. 3, Google Books to Brihad Aranyaka Upanishad at p. 3, OCLC 19373677

- ^ 라주 1992, 페이지 504-515.

- ^ [a];;McDaniel, June (2004). Offering Flowers, Feeding Skulls. Oxford University Press. pp. 89–91. ISBN 978-0-19-534713-5.

[b]Jean Filliozat (1991), 종교, 철학, 요가: 기사 선집, Motilal Banarsidass, ISBN978-8120807181, pp. 68–69;

[c]Richard Davis (2014), 흔들리는 우주에서의 의식: 중세 인도의 시바 숭배, 프린스턴 대학 출판부, ISBN978-0-691-60308-7, 페이지 167 노트 21, 인용문 (페이지 13): "어떤 아가마들은 일원론적 형이상학을 주장하는 반면, 다른 아가마들은 확실히 이원론적입니다." - ^ Joseph Milne (1997), "Advaita Vedanta와 다중성과 통일성의 유형론:비쌍대적 지식에 대한 해석", 국제 힌두학 저널, 1권, 1호, 165-188쪽

- ^ Comans 2000, 페이지 183-184.

- ^ Stoker, Valerie (2011). "Madhva (1238–1317)". Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 2 February 2016.

- ^ 베티 스태포드 (2010), 드바이타, 아드바이타, 그리고 비 ś리 ṣṭ드바이타."아시아 철학, ṣ라의 대조적인 견해"동양철학적 전통에 관한 국제학술지 20권 2호 215-224쪽

- ^ 크레이그, 에드워드 (총괄편집자) (1998)철학의 루트리지 백과사전: 루터에서 니포, 6권테일러 앤 프랜시스.ISBN 0-415-07310-3, ISBN 978-0-415-07310-3.출처: [5] (액세스:2010년 4월 22일 목요일), 페이지 476

- ^ a b 라주 1992, 177쪽.

- ^ 라주 1992, 178쪽.

- ^ Murti 2008, pp. 217–218.

- ^ Potter 2008, 페이지 6-7.

- ^ a b c 제임스 로크테펠트, "브라만", 힌두교의 삽화 백과사전, 제1권: A-M, 로젠 출판사ISBN 978-0-8239-3179-8, 페이지 122

- ^ PT Raju (2006), 인도의 이상주의적 사고, Routledge, ISBN 978-1-4067-3262-7, 페이지 426 및 결론 제 XII장

- ^ 제프리 브로드(2009), 세계 종교: A Voyage of Discovery, Saint Mary's Press, ISBN 978-0-88489-997-6, 페이지 43-47

- ^ 마리아수사이 다바모니 (2002), 힌두-기독교 대화: 신학적 소리와 관점, Rodopi Press, ISBN 978-9042015104, pp. 43-44

- ^ Paul Deussen, Veda의 60 Upanishads, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120814684, 페이지 91

- ^ a b [a]Atman, Oxford 사전, Oxford University Press (2012), 인용문: "1. 개인의 실제 자아; 2. 개인의 영혼";

[b]존 보우커 (2000),간결한 옥스포드 세계 종교 사전, 옥스포드 대학 출판부, ISBN978-0-19-280094-7, Atman 항목 참조;

[c]WJ Johnson (2009), 힌두교 사전, 옥스포드 대학 출판부, ISBN978-0-19-861025-0, Atman (self) 항목 참조 - ^ R Dalal(2011), 인도의 종교: 9대 신앙에 대한 간결한 안내서, 펭귄, ISBN 978-0-14-341517-6, 페이지 38

- ^ [a]데이비드 로렌젠 (2004),힌두 세계 (편집자:Sushil Mittal and Gene Thursby), Routledge, ISBN0-415-21527-7, pp. 208–209, 인용문: "반면 아드바이타와 니르구니 운동은 헌신자가 존재(브라만)라는 보편적인 근거를 가진 개별적인 영혼(atman)의 정체성을 발견하거나 자신 안에 있는 신을 찾으려는 내적 신비주의를 강조합니다.";

[b]Richard King (1995), 초기 Advaita Vedanta and Buddi, State University of New York Press, ISBN978-0-7914-2513-8, p. 64, 인용문: "인간의 가장 내면에 있는 본질 또는 영혼으로서 아트만과 우주의 가장 내면에 있는 본질 및 지지로서 브라만. (...) 따라서 우리는 소우주와 거시우주의 융합을 지향하는 경향인 우파니샤드에서 볼 수 있습니다.아트맨과 브라만의 동일시로 끝이 났습니다."

[c]Chad Meister (2010), 옥스포드 종교 다양성 핸드북, 옥스포드 대학 출판부, ISBN978-0-19-534013-6, 페이지 63; 인용문: "불교는 명백하게 아트만(영혼)과 브라만(브라만)의 힌두교 사상을 거부했지만, 힌두교는 석가모니 부처를 비슈누의 열 아바타 중 하나로 취급합니다." - ^ 데우센, 폴, 게든, A.S.우파니샤드의 철학.코시모 클래식 (2010년 6월 1일).페이지 86. ISBN 1-61640-240-7

- ^ S Timalsina (2014), 인도철학의 의식:Advaita Driot of 'Awareness Only', Routledge, ISBN 978-0-415-76223-6, pp. 3-23

- ^ Eliot Deutsch (1980), Advaita Vedanta: 철학적 재구성, University of Hawaii Press, ISBN 978-0-8248-0271-4, pp. 48-53

- ^ 람바찬 (2006),아드바이타 세계관: 신, 세계, 인류, 뉴욕 주립대학교, ISBN 978-0-7914-6852-4, 페이지 47, 99–103

- ^ a b Arvind Sharma (2007), Advaita Vedanta:An 소개, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120820272, 페이지 19-40, 53–58, 79–86

- ^ Edward Roer (번역가), Shankara의 소개, p. 2, Google Books to Brihad Aranyaka Upanishad, pp. 2–4

- ^ Eliot Deutsch (1980), Advaita Vedanta: 철학적 재구성, University of Hawaii Press, ISBN 978-0-8248-0271-4, pp. 10-13

- ^ Potter 2008, pp. 510-512

- ^ a b Puligandla 1997, 232쪽.

- ^ a b c d Arvind Sharma (1995), 종교철학과 Advaita Vedanta, Penn State University Press, ISBN 978-0271028323, pp. 176-178각주

- ^ Renard 2010, 페이지 131.

- ^ John Gimes, Richard King's Early Advaita Vedanta and Buddam에 대한 고찰, 미국종교학회지 제66권 제3호(1998년 가을), pp. 684-686

- ^ S. Mudgal, Advaita of Sangkara, A Repaisal, 불교와 삼키아가 Sangkara 사상에 미친 영향, Delhi 1975,

- ^ Eliot Deutsch (1980), Advaita Vedanta: 철학적 재구성, University of Hawaii Press, ISBN 978-0824802714, pp. 126, 157

- ^ 이사에바 1992, 페이지 240.

- ^ 샤르마 2000, 페이지 64.

- ^ JN Mohanty (1980), 인도철학의 존재론적 차이의 이해, 인도철학저널, 8권, 3호, p. 205; 인용문: "Nyaya-Vaisehika는 현실적이고; Advaita Vedanta는 이상주의적입니다.전자는 다원적이고 후자는 일원적입니다."

- ^ Renard 2010, p. 157.

- ^ Comans 2000, pp. 35-36.

- ^ a b 사르마 1996, 페이지 127.

- ^ 라주 1992, 177-178쪽

- ^ 칼루파하나 1994, 페이지 206.

- ^ a b Comans 2000, 페이지 88–93.

- ^ 서대숙(1994), 한국학:New Pacific Currents, University of Hawaii Press, ISBN 978-0824815981, pp. 171

- ^ John C. Plott et al (2000), 세계철학사:축 시대, 1권, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120801585, p. 63, 인용문: "불교 학파는 어떠한 얏트맨 개념도 거부합니다.우리가 이미 관찰했듯이, 이것이 힌두교와 불교의 기본적이고 지울 수 없는 구별입니다."

- ^ [a]KN 자야틸레케(2010), 초기 불교 지식이론, ISBN978-8120806191, pp. 246-249, 주석 385 이후;

[b]Steven Collins (1994), 종교와 실천적 사유 (편집자: Frank Reynolds, David Tracy), 뉴욕 주립대학교, ISBN978-0791422175, p. 64; "불교 소테리학의 중심은 비자아의 교리이다 (팔리: anattā, 산스크리트어: anattman, attman의 반대 교리는 브라만 사상의 중심이다).아주 간단히 말씀드리면, 이것은 인간에게는 영혼도, 자아도, 변하지 않는 본질도 없다는 [불교] 교리입니다.";

[c]Edward Roer (번역가), Shankara의 소개, p. 2, Google Books to Brihad Aranyaka Upanishad, p. 2-4;

[d]케이티 자바노(Katie Javanaud, 2013), 불교의 '무자아' 교리는 열반 추구와 양립할 수 있는가?,철학 나우 - ^ 존 플롯(John Plott, 2000), 세계철학사:파트리크-수트라 시대 (325년 – 서기 800년), 제3권, 모틸랄 바나시다스, ISBN 978-8120805507, 페이지 285-28

- ^ 킹 2002, 93쪽.

- ^ Yelle 2012, 페이지 338.

- ^ 킹 2002, 페이지 135.

- ^ a b Michelis 2005.

- ^ Dutta 2003, 110쪽.

- ^ Michelis 2005, p. 100.

- ^ Michelis 2005, 페이지 99.

- ^ Kipf 1979, p. 3.

- ^ 버슬루아는 1993년입니다.

- ^ Michelis 2005, pp. 31-35.

- ^ Michelis 2005, pp. 19–90, 97–100.

- ^ Michelis 2005, 페이지 47.

- ^ Michelis 2005, p. 81.

- ^ Michelis 2005, p. 50.

- ^ Michelis 2005, 페이지 119-123.

- ^ a b 로이 2003.

- ^ 2014년 태프트.

- ^ "Sri Ramakrisha The Great Master, by Swami Saradananda, (tr.) Swami Jagadananda, 5th ed., v.1, pp. 558–561, Sri Ramakrishna Math, Madras".

- ^ Gier 2013.

- ^ a b Suklal 1993, 페이지 33. 33.

- ^ 사르마 1996, 페이지 1.

- ^ a b 사르마 1996, 페이지 1-2.

- ^ 밀러 1995, 174쪽.

- ^ Swartz, p. 210: "분명히 이중적이지 않은 생각에 익숙함"

- ^ Taves 2016, 185쪽.

- ^ 카슈미르 샤이즘:The Secret Supreme, Swami Lakshman Jee, 103쪽

- ^ 카슈미르의 트리카 ś주의, 모티 랄 판디트

- ^ a b 진동의 교리:카슈미르 샤이즘의 교리와 실천 분석, Mark S. G. Dyczkowski, pp. 51

- ^ a b c 홍수, 개빈.1996년 D.힌두교개론 164-167쪽

- ^ 홍수, 개빈.D. 2006년.탄트릭 바디. P.61

- ^ 홍수, 개빈.D. 2006년.탄트릭 바디. 66쪽

- ^ Shankarananda Swami 2011, 페이지 56–59.

- ^ 프라티야비히냐 ṛ다얌, 자이데바 싱, 몰틸랄 바나시다스, 2008 p.24-26

- ^ 진동의 교리:카슈미르 샤이즘의 교리와 실천에 관한 연구, Mark S. G. Dyczkowski, p.44

- ^ 케마라자, 자이데프 싱 옮김, 스판다 카리카스:신성한 창조적 맥동, 델리: 모틸랄 바나르시다스, p. 119

- ^ a b 멀러-오르테가 2010, 페이지 25.

- ^ 뮐러 오르테가 2010, 페이지 26.

- ^ Ken Wilber (2000). One Taste: Daily Reflections on Integral Spirituality. Shambhala Publications. pp. 294–295 with footnotes 33–34. ISBN 978-0-8348-2270-2.

- ^ a b c 루카스 2011.

- ^ 2014년 Versluis.

- ^ a b 마렉 2008, 페이지 10, 노트 6.

- ^ a b 제이콥스 2004, 페이지 82.

- ^ Caplan 2009, 페이지 16-17.

- ^ 루카스 2011, 102-105쪽

- ^ 글리그 2013, 페이지 10.

- ^ Nirmal Kumar (2006). Sikh Philosophy and Religion: 11th Guru Nanak Memorial Lectures. Sterling Publishers. pp. 89–92. ISBN 978-1-932705-68-3.

- ^ Arvind-pal Singh Mandair (2013). Religion and the Specter of the West: Sikhism, India, Postcoloniality, and the Politics of Translation. Columbia University Press. pp. 76, 430–432. ISBN 978-0-231-51980-9.

- ^ Singh, Keshav (18 June 2021). "Vice and Virtue in Sikh Ethics". The Monist. 104 (3): 319–336. doi:10.1093/monist/onab003. ISSN 0026-9662.

- ^ 맨데어 2006.

- ^ Singh, Onkar; Gupta, Shilpi Singh; Singh, Janak; Hasan, Shariq-Ul (20 January 2011). "Giant renal calculus in a horseshoe kidney presenting as an abdominal lump". Urological Research. 39 (6): 503–507. doi:10.1007/s00240-010-0361-7. ISSN 0300-5623. PMID 21249492. S2CID 3019109.

- ^ "Damdami Taksaal - Mool Mantar". www.damdamitaksal.com. Retrieved 23 January 2023.

- ^ Singh Chahal, Devinder (December 2021). "Sikhi and Science: The Eternal Entity(God)Conceptualized by Guru Nanak in a Logo, ੴ". Journal of Humanities and Social Sciences Research. 3 (2): 23–36. doi:10.37534/bp.jhssr.2021.v3.n2.id1121.p23. ISSN 2682-9096. S2CID 245184070.

- ^ Slingerland, Edward (2007). Effortless Action: Wu-wei As Conceptual Metaphor and Spiritual Ideal in Early China. Oxford; New York: Oxford University Press. ISBN 9780195138993.

- ^ 폴 에릭슨, 리암 D.머피.인류학 이론사. 2013. p. 486

- ^ 울프 2009, p. iii.

- ^ a b 맥마한 2008년.

- ^ 킹 2002.

- ^ 헤네그라프 1996.

- ^ 존 카시안, 컨퍼런스, 10장 10-11장

- ^ a b 로렌스 프리먼 1992

- ^ Nicholas Cabasilas, The Life in Christ (성 블라디미르 신학교 출판부 19740-913836-12-5), p. 32

- ^ 제임스 W. Skehan, Place Me with your Son (Georgeown University Press 1991 ISBN 0-87840-525-9), 페이지 89

- ^ John S. Romanides, 본 웹사이트의 몇 가지 기본 입장, 11, 참고

- ^ 미지의 구름 (Wordsworth Classics of World Literature 2005 ISBN 1-84022-126-7), 페이지 18

- ^ 중세의 폴 드 예거 기독교 신비주의자들: An An Anthology of Writings, Donald Attwater 2004, p. 86 번역

- ^ 코렌, 헨리 J (1955).형이상학의 과학개론.B. Herder Book Co.ISBN 1258017857, ISBN 978-1258017859

- ^ 마이클슨 2009, 130쪽.

- ^ 마이클슨, 제이 (2009).모든 것이 신이다: 비이중적 유대교의 급진적인 길.샴발라 출판사.ISBN 1-59030-671-6, ISBN 978-1-59030-671-0.출처 : [6] (접속 : 2010년 5월 8일 토요일)

- ^ Curley, Edwin (1988). Behind the Geometrical Method: A Reading of Spinoza's Ethics. Princeton University Press. ISBN 978-0691020372.

- ^ Liberman, Mark (9 September 2017). "Citation crimes and misdemeanors". Language Log. Retrieved 30 August 2023.

- ^ Kaufmann, Walter (2013) [1950]. Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist. Princeton University Press. ISBN 978-1400849222.

- ^ Spilka e.a. 2003, 페이지 321-325.

- ^ a b c Spilka e.a. 2003, p. 321.

- ^ a b c 2012년 중, 페이지 4.

- ^ a b c d Renard 2010, p. 59.

- ^ 앤더슨 2009, p. 16.

- ^ Renard 2010, pp. 59, 285 노트 17

- ^ Slavenburg & Glaudemans 1994, p. 395.

- ^ 슈미트 1966, 페이지 508.

- ^ 슈미트 1966, 페이지 513.

- ^ 슈미트 1966년

- ^ a b Renard 2010, p. 176.

- ^ Renard 2010, p. 177.

- ^ Renard 2010, pp. 177–184.

- ^ Renard 2010, 페이지 178.

- ^ Renard 2010, 페이지 183-184.

- ^ 호리 1999, 페이지 47.

- ^ a b 샤프 2000.

- ^ 과학과 종교의 문제, Ian Barbour, Prentice-Hall, 1966, pp. 68, 79

- ^ 과학과 종교의 문제, Ian Barbour, Prentice-Hall, 1966, pp. 114, 116–119

- ^ 과학과 종교의 문제, Ian Barbour, Prentice-Hall, 1966, 페이지 126-127

- ^ 샤프 2000, 페이지 271.

- ^ Carithers 1983, p. 18.

- ^ 세키다 1985, 페이지 196-197

- ^ 세키다 1985, 페이지 251.

- ^ a b 샤프 1995a.

- ^ Mohr 2000, 페이지 282-286.

- ^ Low 2006, p. 12.

- ^ 샤프 1995b, 페이지 1.

- ^ 호리 2000.

- ^ 1993년 코먼즈

- ^ Mohr 2000, 페이지 282.

- ^ Samy 1998, pp. 80–82.

- ^ Mohr 2000, 페이지 284.

- ^ 얀델 1994, 페이지 19-23.

- ^ 얀델 1994, 23-31쪽.

- ^ 얀델 1994, 24-26쪽.

- ^ 얀델 1994, 페이지 24-25, 26-27.

- ^ 얀델 1994, 24-25쪽.

- ^ a b 얀델 1994, 페이지 30.

- ^ a b c d 얀델 1994, 25쪽.

- ^ 얀델 1994, 페이지 29.

- ^ 새미 1998, 페이지 80.

- ^ Bronkhorst 1993, pp. 100–101.

- ^ Bronkhorst 1993, 페이지 101.

- ^ a b c d Gamma & Metzinger 2021.

- ^ a b 스리니바산 2020.

- ^ a b c 2008년을 준비하고 있습니다.

인용작품

- 인쇄원

- Akizuki, Ryōmin (1990), New Mahāyāna: Buddhism for a Post-modern World, Jain Publishing Company

- Amidon, Elias (2012), The Open Path: Recognizing Nondual Awareness, Sentient Publications

- Anderson, Allan W. (2009), Self-Transformation and the Oracular: A Practical Handbook for Consulting the I Ching and Tarot, Xlibris Corporation[자체 published원]

- Bronkhorst, Johannes (1993), The Two Traditions Of Meditation In Ancient India, Motilal Banarsidass Publ.

- Buswell, Robert E. (1991), The "Short-cut" Approach of K'an-hua Meditation: The Evolution of a Practical Subitism in Chinese Ch'an Buddhism. In: Peter N. Gregory (editor) (1991), Sudden and Gradual. Approaches to Enlightenment in Chinese Thought, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited

- Buswell, Robert; Lopez, Donald S. Jr., eds. (2014), The Princeton Dictionary of Buddhism, Princeton University Press

- Cabezón, José Ignacio (2005), "Tsong Kha Pa", in Jones, Lindsay (ed.), MacMillan Encyclopedia of Religion, MacMillan

- Caplan, Mariana (2009), Eyes Wide Open: Cultivating Discernment on the Spiritual Path, Sounds True

- Carrithers, Michael (1983), The Forest Monks of Sri Lanka

- Chapple, Christopher Key (2008), Yoga and the Luminous: Patañjali's Spiritual Path to, SUNY Press

- Cheng, Hsueh-LI (1981), "The Roots of Zen Buddhism", Journal of Chinese Philosophy, 8 (4): 451–478, doi:10.1111/j.1540-6253.1981.tb00267.x

- Choong, Mun-Keat (1999), The Notion of Emptiness in Early Buddhism, Motilal Banarsidass Publishers

- Comans, Michael (1993), "The Question of the Importance of Samadhi in Modern and Classical Advaita Vedanta", Philosophy East and West, 43 (1): 19–38, doi:10.2307/1399467, JSTOR 1399467

- Comans, Michael (2000), The Method of Early Advaita Vedānta: A Study of Gauḍapāda, Śaṅkara, Sureśvara, and Padmapāda, Delhi: Motilal Banarsidass

- Conze, Edward (1967), Thirty years of Buddhis Studies. Selected essays by Edward Conze (PDF), Bruno Cassirer

- Dasgupta, Sanghamitra; Mohanta, Dilip Kumar (1998), "Some Reflections on the Relation Between Sankara and Buddhism" (PDF), Indian Philosophical Quarterly, 25 (3): 349–366

- Davis, Leesa S. (2010), Advaita Vedānta and Zen Buddhism: Deconstructive Modes of Spiritual Inquiry, Continuum International Publishing Group

- Drury, Nevill (2004), The New Age: Searching for the Spiritual Self, London, England, UK: Thames and Hudson, ISBN 0-500-28516-0

- Dudjom Rinpoche, Kyabje (2009). "Summary of Striking the Vital Point in Three Statements". Lotsawa House. Retrieved 14 August 2020.

- Dutta, Krishna (2003), Calcutta: a cultural and literary history, Oxford: Signal Books, ISBN 978-1-56656-721-3

- Ebert, Gabriele (2006), Ramana Maharshi: His Life

- Espín, Orlando O.; Nickoloff, James B. (2007), An Introductory Dictionary of Theology and Religious Studies, Liturgical Press

- Fasching, Wolfgang (2008), "Consciousness, self-consciousness, and meditation", Phenomenology and the Cognitive Sciences, 7 (4): 463–483, doi:10.1007/s11097-008-9090-6, S2CID 144587254

- Fields, Rick (1992), How The Swans Came To The Lake. A Narrative History of Buddhism in America, Shambhala

- Ford, James Ishmael (2006). Zen Master Who?: A Guide to the People And Stories of Zen. Wisdom Publications.

- Fremantle, Francesca (2001). Luminous Emptiness: Understanding the Tibetan Book of the Dead. Boston, MA: Shambhala Publications. ISBN 1-57062-450-X.

- Gamma, Alex; Metzinger, Thomas (14 July 2021), "The Minimal Phenomenal Experience questionnaire (MPE-92M): Towards a phenomenological profile of "pure awareness" experiences in meditators", PLOS ONE, 16 (7): e0253694, Bibcode:2021PLoSO..1653694G, doi:10.1371/journal.pone.0253694, PMC 8279394, PMID 34260614

- Garfield, Jay L. (1995), The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nagarjuna's Mulamadhyamakakarika, Oxford University Press

- Gier, Nicholas F. (2013), "Overreaching to be different: A critique of Rajiv Malhotra's Being Different", International Journal of Hindu Studies, Springer Netherlands, 16 (3): 259–285, doi:10.1007/s11407-012-9127-x, ISSN 1022-4556, S2CID 144711827

- Gilchrist, Cherry (1996), Theosophy. The Wisdom of the Ages, HarperSanFrancisco

- Gleig, Ann (November 2013), Gleig, Ann; Williamson, Lola (eds.), Homegrown Gurus: From Hinduism in America to American Hinduism, SUNY Press, 246 pages, archived from the original on 13 June 2015